きせん【喜撰】

喜撰

喜撰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/13 07:15 UTC 版)

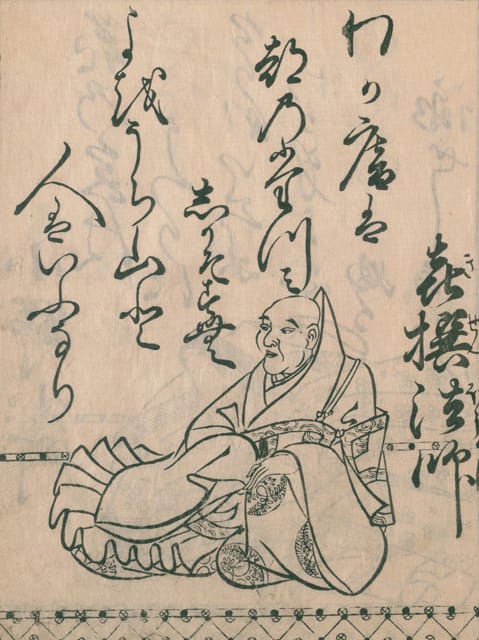

喜撰(きせん、生没年不詳)は、平安時代前期の真言宗の僧[1]・歌人。六歌仙の1人。窺仙・窺詮・基泉・喜泉などの表記もあるが、それらは別人を指すという説もある[2]。

概要

『古今和歌集』仮名序・真名序・同集に収める一首(後述)から宇治山に隠棲した僧侶であったことが分かるが、仮名序自体が「よめるうた、おほくきこえねば、かれこれをかよはしてよくしらず。」とするように確実な詠歌は一首のみでその他の経歴は一切不明[3]。鎌倉時代の『無名抄』も、わずかに宇治山の御室戸の奥二十余丁のところに住んだと伝えるのみである[3]。現地には今も喜撰洞という小さな洞窟が山腹に残る。

後世の伝承では山城国乙訓郡の生まれとされ、出家後に醍醐山へと入りはじめは醍醐法師といったが後に宇治山に隠棲しやがて仙人に変じたといわれる[4]。出自も不明確で桓武天皇の後裔とも、橘諸兄の孫で橘奈良麻呂の子とも[5]、橘奈良麻呂の孫で周防守良殖の子とも、紀名虎の子ともいわれる[6]。

高崎正秀は「喜撰」とは「紀仙」、すなわち紀氏の仙人を意味するという説を示している[7]。なお「喜撰」の名は、紀貫之の変名という説もある[要出典]。

歌学書『倭歌作式』(一名『喜撰式』)の作者とも伝えられるが[8]、今日では平安時代後期の偽書(仮託書)と見られている。

詠歌

- わが庵は都の辰巳しかぞすむ世を宇治山と人はいふなり(古今和歌集983。また小倉百人一首 8番)

確実な詠歌は上記一首のみで、以下の歌は喜撰の作であるか疑わしい[9]。

- 木の間より見ゆるは谷の蛍かもいさりに海人の海へ行くかも(玉葉和歌集400。また孫姫式)

- けがれたるたぶさは触れじ極楽の西の風ふく秋のはつ花(樹下集)

脚注

- ^ 高崎 1944, p. 311.

- ^ 高崎 1944, p. 8.

- ^ a b 高崎 1944, pp. 88–89.

- ^ 高崎 1944, p. 89.

- ^ 「本朝高僧伝」巻七十四(城州宇治山喜撰傳)

- ^ 高崎 1944, p. 90.

- ^ 高崎 1944, p. 104.

- ^ 高崎 1944, p. 119.

- ^ 高崎 1944, p. 86.

参考文献

- 高崎, 正秀「喜撰私考」『六歌仙前後』青磁社、1944年5月20日、87-118頁。doi:10.11501/1127181。(

要登録)

要登録)

関連項目

外部リンク

喜撰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 00:54 UTC 版)

ここから大道具は御殿から屋外になる。喜撰法師が坊主の白い着付けに腰衣の姿、酒入りの瓢箪を括りつけた桜の枝をかたげ、花道より出てくる。本舞台に来ると、赤い前掛けをつけた茶汲み女が茶を持って喜撰に勧め、ここから喜撰と茶汲み女とのクドキや喜撰のチョボクレがあり、やがて茶汲み女はその場を去る。そこに端折傘を持った喜撰の弟子である所化(若い僧)たちが喜撰を迎えに来る。そこで興に乗って喜撰たちの住吉踊り、それにまぎれて喜撰はまたもどこかへいってしまう。弟子たちは喜撰を追いかける。 この「喜撰」は長唄と清元の掛合いで踊られる。現行では舞台面が桜の花咲く祇園の景色となっているが、古くはそれまでの大道具を段幕で隠し、そこに清元連中と長唄囃子連中が並ぶだけというごく簡単なものだったようである。曲の最初、清元の語り出しで「わが庵は、芝居の辰巳常磐町、しかも浮世を離れ里」とあるのは、『古今和歌集』にある「わがいほは みやこのたつみ しかぞすむ よをうぢやまと ひとはいふなり」という喜撰の歌と、二代目芝翫の江戸での住いが深川の常盤町(現在の江東区常盤)に在ったことを当て込む。茶汲み女とは茶屋に勤め茶の給仕をする女のことで、通しでは小町とこの茶汲み女をひとりの役者が二役で演じる。初演の時の番付を見ると役名が「茶や女」(茶屋女)とあるが、のちにこの茶汲み女は「祇園のお梶」という役名になっている。 「喜撰」は先の「文屋」と同様、曲の歌詞や振付けに江戸時代当時の風俗や事物がふんだんに取り入れられている。茶汲みが出て喜撰とのクドキから、喜撰が桜の枝を錫杖に見立ててのチョボクレ節、さらに所化たちとの住吉踊りなど、見どころは多い。また本来は願人坊主の大道芸だったチョボクレや住吉踊りを、同じ坊主ということで六歌仙の喜撰法師にやらせるという洒落のめした趣向となっている。七代目三津五郎はこの喜撰について「大悟した、洒脱な坊さんの心で踊るもの」であり、「足でも、身体でも、すべて立役と女形のあいだで踊るもので、それでないと、どうしても坊さんにはなりません」と述べている。 このあと本来は所化たちのせりふで間をつなぎ、所化たちが引っ込むと大道具が変って「黒主」になるが、現行では喜撰が舞台中央で合掌して立ち、その左右に所化たちが手を合わせて並んだところで幕を引き、場面を転換することがある。

※この「喜撰」の解説は、「六歌仙容彩」の解説の一部です。

「喜撰」を含む「六歌仙容彩」の記事については、「六歌仙容彩」の概要を参照ください。

喜撰と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- >> 「喜撰」を含む用語の索引

- 喜撰のページへのリンク

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif)

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif)