猿丸大夫

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/16 07:01 UTC 版)

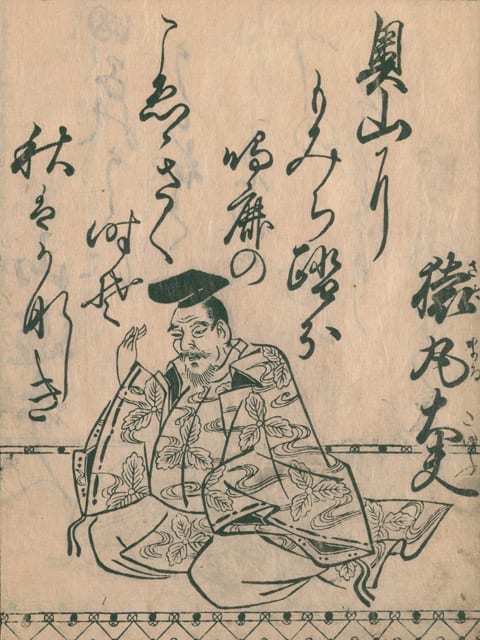

猿丸大夫(さるまるのたいふ / さるまるだゆう)は、三十六歌仙の一人。生没年不明。「猿丸」は名、大夫とは五位以上の位階を得ている者の称。

来歴

元明天皇の時代、または元慶年間ごろの人物ともいわれるが、伝承は全く不明である[1]。しかし『古今和歌集』の真名序(漢文の序)では六歌仙のひとりである大友黒主について、「大友の黒主が歌は、古の猿丸大夫の次(つぎて)なり」と述べており、少なくとも『古今和歌集』が撰ばれたころには、それ以前の時代の人物として知られていたものと見られる。

「猿丸大夫」という名について六国史等の公的史料に登場しないことから、本名ではないとする考えが古くからある。さらにその出自についても、山背大兄王の子で聖徳太子の孫とされる弓削王とする説、天武天皇の子弓削皇子とする説や道鏡説、また民間伝承では二荒山神社の神職小野氏の祖である「小野猿丸」とする説など諸説ある。弓削王説の信憑性は薄い[2]。

鴨長明『無名抄』『方丈記』に猿丸大夫の墓を伝える記事がある[1]。

猿丸大夫に関する伝説は日本各地にあり、芦屋市には猿丸大夫の子孫と称する者がおり、堺にも子孫と称する者がいたという。長野県の戸隠には猿丸村というところがあって、猿丸大夫はその村に住んでいたとも、またその村の出身とも伝わっていたとの事である。しかしこれらの伝説伝承が、『古今和歌集』や三十六歌仙の猿丸大夫に結びつくかどうかは不明である。

なお、哲学者の梅原猛は、著書『水底の歌-柿本人麻呂論』で柿本人麻呂と猿丸大夫は同一人物であるとの仮説を示しているが、これにも有力な根拠は無い。

史料

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2020年11月)

|

和歌と歌集

『小倉百人一首』には猿丸大夫の作として、以下の和歌が採られている。

おくやまに もみぢふみわけ なくしかの こゑきくときぞ あきはかなしき — 小倉百人一首5

ただしこの歌は、『古今和歌集』では作者は「よみ人しらず」となっている[1][2]。菅原道真の撰と伝わる『新撰万葉集』にも「奥山丹 黄葉踏別 鳴鹿之 音聆時曾 秋者金敷」の表記で採られているが、これも作者名はない[1]。また三十六歌仙の歌集『三十六人集』には、猿丸大夫の歌集であるという『猿丸大夫集』なるものがあるが、残されているいくつかの系統の伝本を見ても、その内容は全て後人の手による雑纂古歌集であり、『猿丸大夫集』にある歌が猿丸大夫が詠んだものであるかは疑わしいとされる[1]。少なくとも、『猿丸大夫集』には彼の作品と確定できる歌は1首もない[2]。なお「おくやまに」の歌は『猿丸大夫集』にも入っているが語句に異同があり、

- あきやまの もみぢふみわけ なくしかの こゑきく時ぞ 物はかなしき

となっている(御所本三十六人集に拠る)。

「猿丸大夫」の読み方

鴨長明の『方丈記』には、長明が俗世を捨ててののち近畿内の名所を尋ねるくだりで以下のような記述がある。

- 「…若(もし)ハ又、アハヅノハラヲワケツヽ、セミウタノヲキナガアトヲトブラヒ、タナカミ河ヲワタリテ、サルマロマウチギミガハカヲタヅヌ…」[3]

このなかの「サルマロマウチギミ」というのは、猿丸大夫のことである。「サルマロ」は「猿丸」、「マウチギミ」は「大夫」に当たる。これは『方丈記』だけではなく、陽明文庫蔵の『古今和歌集序注』にも、この猿丸大夫の「大夫」の字の脇に「マウチキミ」という振り仮名が付けられており[4]、ほかにも猿丸大夫を「サルマロマウチキミ」と読む文献がある。

『方丈記』が書かれたころには、「大夫」は五位の官人の通称となっていたが、それ以前にさかのぼれば五位より上の高位の官人のことを称した。「大友の黒主が歌は、古の猿丸大夫の次なり」ということは、猿丸大夫は『古今和歌集』以前に遡るかなり古い時代の人物ということになる。ゆえに中世では猿丸大夫は五位ではなく、もっと位の高い人物のように見る向きがあり、「サルマロマウチギミ」と呼ばれたと見られる。「マウチギミ」とは天皇のそば近く仕える者、すなわち大臣や側近という意味である。

江戸時代にもなると、「猿丸大夫」は「さるまるだゆう」と読まれている。「大夫」はその漢字音に従えば「たいふ」とよむのが本来ではあるが、後世「太夫」とも表記され、また「たゆう」とも読むようになっていた。『国書総目録』および『日本古典文学大辞典』(岩波書店)においては、「猿丸大夫」(猿丸太夫)は「さるまるだゆう」という読み仮名が付けられている。

日光山にまつわる伝説

『日光山縁起』に拠ると、小野(陸奥国小野郷[注釈 1]のことだといわれる)に住んでいた小野猿丸こと猿丸大夫は朝日長者の孫であり、下野国河内郡の日光権現と上野国の赤城神が互いに接する神域について争った時、鹿島明神(使い番は鹿)の勧めにより、女体権現が鹿の姿となって小野にいた弓の名手である小野猿丸を呼び寄せ、その加勢によりこの戦いに勝利したという話がある。これにより猿と鹿は下野国都賀郡日光での居住権を得、猿丸は下野国河内郡の宇都宮明神となったという。下野国都賀郡日光二荒山神社の神職であった小野氏はこの「猿丸」を祖とすると伝わる。また宇都宮明神(下野国河内郡二荒山神社)はかつて猿丸社とも呼ばれ奥州に二荒信仰を浸透させたといわれている。『二荒山神伝』にも、『日光山縁起』と同様の伝承が記されている。『二荒山神伝』は江戸時代初期の儒学者林道春が、日光二荒山神社の歴史について漢文で記したものである。

ちなみに2008年7月、日光青年会議所より同所35周年を記念し、地元の人々の協力で『猿丸の弓のはなし』という絵本が出版された[5]。日光に伝わる伝説を描いたもので、戦場ヶ原の戦いで「小野の猿丸」が「なんたいの神」を助けたとしている[5]。当該伝説は、日光二荒山神社の行事である「武射祭」にも関連するという[5]。絵本は、日光二荒山神社中宮祠でも販売された[5]。

柿本人麻呂との関連

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2020年11月)

|

謎の多いこの二人について、哲学者の梅原猛が『水底の歌-柿本人麻呂論』において同一人物との論を発表して以来、少なからず同調する者もいる。

梅原説は、過去に日本で神と崇められた者に尋常な死をとげたものはいないという柳田國男の主張に着目し、人麻呂が和歌の神・水難の神として祀られたことから、持統天皇や藤原不比等から政治的に粛清されたものとし、人麻呂が『古今和歌集』の真名序では「柿本大夫」と記されている点も取り上げ、猿丸大夫が三十六歌仙の一人と言われながら猿丸大夫作と断定出来る歌が一つもないことから(「おくやまに」の和歌も猿丸大夫作ではないとする説も多い)、彼を死に至らしめた権力側をはばかり彼の名を猿丸大夫と別名で呼んだ説である。

しかしながらこの説が主張するように、政治的な粛清に人麻呂があったのなら、当然ある程度の官位(正史に残る五位以上の位階)を人麻呂が有していたと考えるのが必然であるが、正史に人麻呂の記述が無い点を指摘し、無理があると考える識者の数が圧倒的に多い。

備考

現在の兵庫県芦屋市の旧家である猿丸家は、猿丸大夫の子孫を称する。猿丸家では厩戸皇子(聖徳太子)の孫にあたる弓削王を猿丸大夫としている。安土桃山時代に「猿丸吉左衛門」「猿丸又左衛門」の2家に分かれ、交代で東芦屋猿宮(現代では芦屋神社の境内社)に奉職した[6]。近代、又左衛門家からは猿丸安明(1872年 - 1920年)が出て地域振興に尽くし、「猿丸君彰功碑」が建立されて顕彰されている[7]。また吉左衛門家からも精道村(芦屋市の前身)村長を出しており、猿丸吉左衛門(吉雄。1903年 - 1983年)は芦屋市長を務めた。

脚注

注釈

出典

参考文献

|

出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。

|

- 柳田國男『神を助けた話』玄文社〈炉辺叢書 4〉、1920年。

- 桜井徳太郎・萩原龍夫・宮田登 『寺社縁起』〈日本思想大系 20〉 岩波書店、1976年

- 梅原猛 『水底の歌 - 柿本人麻呂論』 新潮社、1981年

- 猿丸誠三「芦屋猿丸家と猿丸大夫の謎」『武庫川女子大学生活美学研究所紀要』第27号、2017年、87-99頁、2021年8月24日閲覧。

関連項目

猿丸大夫と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 猿丸大夫のページへのリンク