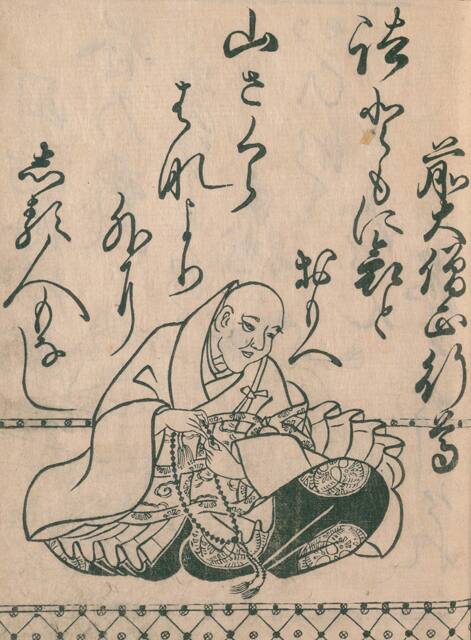

ぎょうそん〔ギヤウソン〕【行尊】

行尊

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/29 10:15 UTC 版)

行尊(ぎょうそん、天喜3年(1055年)- 長承4年2月5日(1135年3月21日))は、平安時代後期の天台宗の僧侶・歌人。平等院大僧正とも呼ばれる。

生涯と業績

父は参議源基平。園城寺(三井寺)の明尊の下で出家、頼豪から密教を学び、覚円から灌頂を受けた。1070年(延久2年)頃より[1]大峰山・葛城山・熊野などで修行[2]し、修験者として知られた。

1116年(永久4年)、2代熊野三山検校に補任[3]。熊野と大峰を結ぶ峰入りの作法としての順峰(熊野本宮から大峰・吉野へ抜ける行程)選定をおこなったという。1107年(嘉承2年)5月法眼に叙せられる[4]。また、同年12月鳥羽天皇即位に伴いその護持僧となり、加持祈祷によりしばしば霊験を現し[5]、公家の崇敬も篤かった。のちに、園城寺の長吏に任じられ、1123年(保安4年)には天台座主となったが、延暦寺と園城寺との対立により6日で辞任している。1125年(天治2年)大僧正。崇福寺・円勝寺・天王寺(四天王寺)など諸寺の別当を歴任[6]する一方、衰退した園城寺を復興した。

なお、鎌倉時代に編纂されたと推定される『寺門高僧記』に収められた行尊の「観音霊所三十三所巡礼記」は西国三十三所巡礼の確かな初見史料として高く評価されている。

歌人としても有名で、作品が小倉百人一首にも収録されている。また、『金葉和歌集』以下の勅撰和歌集に48首入首。歌集に『行尊大僧正集』がある。

脚注

参考文献

川崎剛志「行尊年譜」(『就実語文』26号所収、2005年)

関連項目

行尊と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- >> 「行尊」を含む用語の索引

- 行尊のページへのリンク