はん‐てん【半天】

はん‐てん【半×纏/半天/×袢×纏】

読み方:はんてん

1 羽織に似ているが、わきに襠(まち)がない、丈の短い上着。胸ひもをつけず、襟を折り返さないで着るもの。仕事着・防寒着とする。印(しるし)半纏・蝙蝠(こうもり)半纏・ねんねこ半纏など。

2 特に、印半纏のこと。

はん‐てん【反転】

読み方:はんてん

[名](スル)

1 ころぶこと。ひっくり返ること。また、ころがすこと。ひっくり返すこと。「マットの上でからだを—する」「明暗が—する」

2 位置・方向・順序などが反対になること。また、反対にすること。「台風が進路を—する」

3 写真で、陰画を陽画に、また陽画を陰画にすること。「ポジをネガに—する」

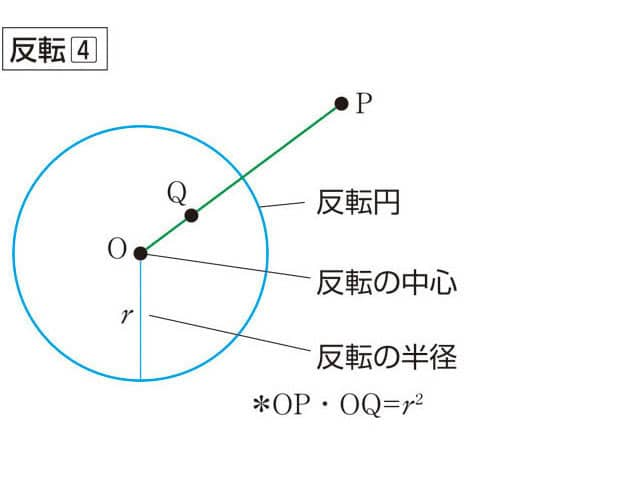

4 数学で、平面上に中心O、半径rの円があるとき、O以外の任意の点Pをとり、半直線OP上にあってOP・OQ=r2 となるような点QをPに対応させること。→鏡像2

はん‐てん【斑点】

はん‐てん【飯店】

翻転(はんてん)

袢纏

(はんてん から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/14 15:05 UTC 版)

袢纏(はんてん)は、和服における羽織物の一種[1]。わきに襠 (まち) がない丈の短い上着で、胸ひもをつけず、襟を折り返さないで着るもの[2]。袢天、半纏、絆纏とも書く。

形式

現代では法被(はっぴ)と区別されずに扱われることもあるが、羽織や法被とは異なり衿(えり)を折り返さず、脇には襠(まち)がないものを指す[3]。脇の襠(まち)がないために「窮屈羽織」とも称された[3]。

以下のような種類がある。

- 印袢纏(印半纏、しるしばんてん) - 木綿製で定紋や屋号などを衿や背に染め抜いたものをいう[3]。

- 蝙蝠袢纏(蝙蝠半纏、こうもりはんてん) - 木綿製で丈は短く、袖が長いのが特徴で旅商人が合羽の代わりに用いた[3]。

- 革袢纏(革半纏、かわはんてん) - 背中に家紋や記号を入れた革製のもので防寒用や火事場用[3]。

- ねんねこ袢纏 - 子供を背負った上から羽織られるようにした厚い綿入りのもの[3]。

歴史

江戸時代の天保年間に女性の羽織の着用が禁じられたため広く着られるようになった[3]。庶民は防寒着としても着用した[4]。

また、印袢纏(印半纏)は雇主が使用人や出入りの職人に「仕着せ」として与えた[3]。特に職人では大工や左官などが日常着として着用した[4]。出入りの職人が着る例としては、庭師が仕事を頼まれた際に普段の仕事着の上にその店の印袢纏(印半纏)を着て仕事をするような場合である[5]。そのため通い半纏(通い袢纏)とも称された[5]。通いの店で繁忙期(初荷や暮れ)あるいは祝儀や不祝儀によって人手が必要になったときは、これを着て手伝いに参加することもあり、特に不祝儀の際には印袢纏(印半纏)を着て参列した[5]。

江戸時代、法被は民間のものとして発達してきたものではなく、武家社会で生まれ伝えられてきたもので、それが明治時代になっても官員などの生活の中に受け継がれてきた[6]。

印袢纏(印半纏)は仕事着としては昭和40年代から減っていったが、その伝統は祭半纏に残されており、背中に家紋や地名などを白く染め抜いている[3]。

ギャラリー

脚注

関連項目

「はんてん」の例文・使い方・用例・文例

はんてんと同じ種類の言葉

- はんてんのページへのリンク