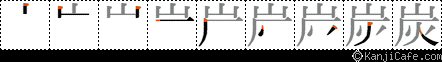

すみ【炭】

たん【炭】

炭

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 炭 | すみ |

| 炭 | すみさき |

| 炭 | たん |

炭

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/01 23:07 UTC 版)

炭(すみ)とは、狭義には、有機物が蒸し焼きになり炭化することで得られる、炭素を主成分とする可燃物である。製品である、木炭、竹炭、ヤシガラ炭などは、燃料などに使われる。

広義には炭素を主成分とする燃料全般を意味し、石炭、泥炭などや、石炭製品の練炭、コークスなども含む。 ここでは主に狭義の炭について述べる。

製法

有機物を、不完全燃焼させることでできる。空気が少ないところで加熱すると、300℃くらいから急激に組織分解を始め、二酸化炭素などの揮発分がガスとなって放出される[1]。 薪への酸素の供給が不十分だったり、あるいは料理を過熱して、意図せず炭になることもある。

歴史

日本では古くは平安時代から[2]、戦後、石油やガスなどへ燃料が転換する高度成長期頃までの長年にわたり、産業分野や一般家庭でも普通に用いられる燃料だった。

薪炭(「しんたん」と読む)という単語はポピュラーであり、薪や木炭の供給源としての「薪炭林」、厳冬地では「薪炭手当」という言葉も使われていた。町中には薪炭店/薪炭商があり、家庭で日々使われる木炭、練炭類、薪などを販売していた。

現在、家庭での日々の燃料としての用途よりも、キャンプやバーベキューなどのレジャーや、茶道など趣味性の分野で使われており、業務用としては炭火焼をセールスポイントとしている飲食店での利用が多い。

アジア各地やアフリカで製材の際に出る廃棄物として捨てられていたおが屑やヤシ殻、ピーナッツ殻は日本の技術指導によりオガ炭などの成形木炭を生産する工場も現れ資源の有効利用として活用されている。

2000年代後半以降、原油価格の高騰もあり、バイオマス燃料の一つとして見直されてきている。

白熱電球

1848年ごろ、英国のジョゼフ・スワンが紙を炭化させたフィラメントで白熱電球の実験を行った。1875年に木綿糸の炭フィラメントで長寿命化に取り組んだ。1879年に米国のトーマス・エジソンが竹炭のフィラメントにたどりついた。その後両者は、互いの特許による紛争を行なわず合弁会社を設立し電球の普及を図った。

1907年にタングステン製フィラメントの電球が登場し、炭フィラメント電球は役目を終えていった。

その他

炭を楽器にした炭琴(たんきん)というものがあり、見た目から想像はつかないが、美しい音色を奏でる。ただし、湿気を吸収すると音色が悪くなる。

脚注

関連項目

炭

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 10:07 UTC 版)

生材は燃えにくいが、乾燥させると燃料として優れている。この材で作られた炭は火力も強く火持ちも良いので、極上品とされている。ナナカマドで作られた堅炭は、備長炭の代用としてウナギの蒲焼きに珍重される。 中村浩は『植物名の由来』で この備長のことを記した古書には、“備長は木炭の中の上物なり。紫珠及び花鍬樹を極上品とす”という記述がある。 と述べている。花鍬樹とはナナカマドを指す漢名である。

※この「炭」の解説は、「ナナカマド」の解説の一部です。

「炭」を含む「ナナカマド」の記事については、「ナナカマド」の概要を参照ください。

炭

炭

「炭」の例文・使い方・用例・文例

炭と同じ種類の言葉

- >> 「炭」を含む用語の索引

- 炭のページへのリンク

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈

〈![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈すみ(ずみ)〉「

〈すみ(ずみ)〉「