パワーステアリング

パワーステアリングは、人力式のマニュアルステアリングに対して操舵力を補助軽減するために、倍力装置を備えたかじ取り装置方式の総称。動力方式から、油圧式、空気式、電動式がある。古くから使用され、普及がもっとも進んでいる油圧式の場合は、油圧ポンプ、アクチュエーター、制御バルブなどの付属部品からなる。油圧式の特徴は、高い圧力でコンパクトな構造になること、油圧ポンプの動力損失を補うために、スプールバルブなどのオープンセンターバルブを用いて作動油を常時循環させること、タイヤに作用するかじ取り力を、運転者が感知するバイラテラル(双動式)制御を実行し、制御の遅れも少ないことにある。これらの技術を確立して、現在は乗用車から大型トラックまで、広く使用されている。欠点としては非操舵時にもポンプ排圧によるエネルギー消費がある。空気式は、エアポンプをもつ大型トラック、バスに用いることがある。電動式は1990年代初頭に軽自動車、小型車中心に採用が始まったもので、操舵時のみに電動で倍力する方式であるため、操舵時以外はエネルギーを消費しない長所がある。

パワーステアリング

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/16 05:49 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2020年6月)

|

パワーステアリング(英: Power steering、略称パワステ)は、自動車において、運転者の操舵を補助する機構である。

この機構により、運転者は自動車を軽い力で操舵でき、また車輪がショックを受けた際に、ステアリング機構を通じて操縦者にまでショックが響いてくる「キックバック現象」を軽減できる。これらの特性により、運転者の負担を大きく軽減する効果がある。

歴史

自動車における最初のパワーステアリングシステムは、アメリカ合衆国でフィッツ (Fitts) という人物によって1876年に装備されたというが、その実態とフィッツの素性等については不詳である。1870年代はガソリンエンジン自動車の発明以前で、蒸気自動車だけが実用化されていた。最も広く普及していた自走できる自動車は、牽引用に低速走行する蒸気トラクターであり、おそらくは人力で操縦することに負担が大きいその種の車両に装備したものと推定される。

その後のパワーステアリング採用例としては、アメリカにおける1903年の「コロンビア」5トントラックがあり、こちらも蒸気自動車であった。またペンシルベニア州ピッツバーグのロバート・E・トワイフォードが1898年に特許出願した初期の自動車用4輪駆動システムは、1900年4月3日付で特許認定(米国特許646477)されたが、そのシステムの中には機械的なパワーステアリング機構が含まれていた。ただしトワイフォードのシステムが実用化された形跡はない。

操舵のパワーアシスト機能として十分な機能を持つパワーステアリングが出現したのは、ガソリン自動車の時代になってからである。アメリカの大型高級車・商用車メーカーのピアスアローで商用車部門に所属していた技術者フランシス・W・デイビス(Francis W. Davis)が、1926年に最初の実用的なパワーステアリングシステムを考案した。のちピアスアローの経営悪化に伴い、デイビスはゼネラルモーターズ (GM) に移籍し、GMで油圧式パワーステアリングの開発を推進したが、当時のGMは、パワーステアリングは量産車に装備するには高コスト過ぎると考え、乗用車にはすぐには導入しなかった。デイビスはその後、自動車・航空機部品の大手メーカー、ベンディックス(1983年にハネウェルに合併)と契約、パワーステアリング技術を提供した。

第二次世界大戦が勃発すると、装甲車や特殊大型トラックなど軍用大型車両が盛んに開発されたことから、これらの車両を扱いやすくするため、パワーステアリングが装備されるようになった。軍用、建設用特殊車両でのパワーステアリング採用は以後一般化、のちには民生用のトラック、バスにまで拡大していった。

クライスラー社は1951年、世界最初の市販乗用車向けパワーステアリング機構を、最高級車クライスラー・インペリアルに「ハイドラガイド」(Hydraguide) の名称で導入した。クライスラーのシステムは、デイビスの特許のうち期限切れになった要素を幾つか援用していた。これを追ってGMは1952年、キャデラックにパワーステアリングを導入した。以降、大型化が進んでいたアメリカ車ではパワーステアリングが急速に普及した。

ヨーロッパ車では、前輪駆動大型車でフロントタイヤへの荷重負担が大きかったシトロエン・DSが、1955年の発売時から採用したのが最初である。この車はエアサスペンションの一種で油圧制御されるハイドロニューマチック・サスペンションを装備しており、そのための高圧オイル配管を備えていたことから、その一部の力を利用してパワーステアリング機構をも作動させていた。以後は、主としてアメリカ市場輸出を企図した大型高級車を先駆として、オートマチックトランスミッションと共にパワーステアリングの装備が普及していった。

前輪駆動方式の普及による前輪荷重増大や、自動車そのものの大型化傾向の影響により、2010年代では、販売されている自動車(社用車用の法人向けモデルや最廉価グレード以外)には、パワーステアリング機構が標準装備されている。

方式

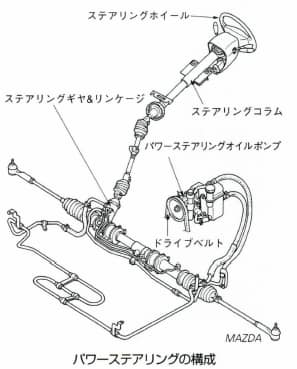

油圧式・電動油圧式

エンジンの出力を利用してポンプを作動させることで油圧を取り出し、その力で操舵力を補助する方式。ポンプの駆動動力をエンジンからモーターに置き換えた電動油圧式もある。ラック・アンド・ピニオン式とボール・ナット式に大別される。機構上、エンジン動力の油圧式に関してはエンジン停止中は全く機能しない。また、車速を感知することによりアシスト力を制御するものもあるが、エンジン動力の油圧式の場合は停車状態での据え切り時や極低速時での操舵でアシスト力を確保するためエンジン回転数を上げるようになっているのでブレーキやクラッチで適宜速度を抑える必要がある場合もある。

ポンプはエンジンにより駆動されているため、走行中はエネルギーを無駄に使用することになる(エンジン出力の3%程度)。この問題点を解消するために近年では可変容量型ポンプの搭載が大型車をはじめ、ディーゼル車を中心に進んでいるがあまり普及していない。車庫入れや高速走行時の自動運転、反力制御による予防安全等の応用技術が困難なことからも、急速に電動式にとってかわられている。

油圧式を採用する利点に、自然な操舵フィーリングが挙げられ、高級車の中でも、ドライビングプレジャーを追求するものには、油圧式を採用している。

もっとも、初期のアメリカ製乗用車における油圧式パワーステアリングは強力過ぎて「女性でも指先1本で軽く回せる」ほどであり、ハンドルの操舵感覚自体が極度に希薄だった。この特性は、1950年代〜60年代のアメリカ車を、良くも悪くも象徴するものであった。

電動式

モーターなどを用いて電気由来の力で操舵を補助する方式。単に電動式といったときは、モーターの回転で直接に補助する方式を指すことが多いが、モーターの力で発生させた油圧で補助する電動油圧式と呼ばれるものもあり、こちらの基本機構は前述の通り油圧式に近いがごくまれにこれを電動式と表記しているものもあるため注意を要する。

エンジン出力を直接に利用するわけではなく、必要な時だけ電力エネルギーを用いて作動する性質のため、燃費などの点で有利。加えて油圧関連の配管の取り回しの手間がないという利点もある[1]。2000年代初頭にはエンジン出力の小さい軽自動車や1500ccクラス以下の小型大衆車を中心に採用されてきたが、1997年の京都議定書議定後、二酸化炭素削減の観点より注目されだし急拡大をしてきた。2010年代においては4000ccを超えるような大型高級車においても日本車・輸入車問わず純粋な電動式が主流であるほか、20世紀末以降に普及した現代的なハイブリッドカーや電気自動車においてはほぼすべてに近い車種が採用している。

初期の電動式では、電磁クラッチのオンオフに加えて制御プログラムの不十分さから、不自然な感触と評されるものが多かったが、本格的なフルアシスト方式の登場により、自然な操作感が得られるようになり、一層の研究開発が進んだ。近年は燃費への影響に加え、油圧式に比して制御が容易であることから、フルアシスト方式であるがゆえに可能な、新たな応用技術の研究が進み、車庫入れをアシストする機能や可変ギヤ比システム・自動カウンターステア・主に高速道路などでレーンを保持するため、自動ステアリング操作等の機能も付加される様になった。四輪操舵機構(4WS)と連動させる場合もある。

モーターにより補助を行う場所の違いによって、コラムアシスト型、ピニオンアシスト型、ラックアシスト型などの形式に大別される。コラムアシスト型では、大きな力は出すことができないが小型車に向いた構造である[注釈 1]。ピニオンアシスト型はコラムアシスト型よりも比較的大きな力をアシストするのに向いている。ラックを直接アシストするラックアシスト型は大きな力をアシストすることができるため大型車に向いている。

大型貨物自動車では、モーターが大きくなりすぎて採用できないと考えられていたが、ブラシレスモーター、減速機の進歩や昇圧回路などの採用により、適用車種を選ばないようになってきた。

1986年に日本精工 (NSK) がバッテリフォーク向けEPSを実用化,その後の1988年に光洋精工(現・ジェイテクト),日本精工にて軽自動車専用のコラム式が開発され、トラックとキャブオーバーバンを除くスズキ、三菱自工の各種軽自動車など日本国内のみで販売されたが、電磁クラッチにて操舵力が小さくなる高速走行時にマニュアルステアリングに戻すことと、低速走行で危険回避の急速操舵時のモーターの慣性感により、違和感が目立ちその方式は採用されなくなった。

1990年には、普通車にラックアシストのクラッチをもたない直接フル制御方式がホンダNSXにて実用化され、全世界に販売された。以後普通車のラック式には、モータがブラシ付からブラシレスへの変遷があるものの、この方式が主流となった。コラム式もフルアシスト方式に変更され、信頼性の向上とモータ慣性制御などの高度な制御が導入され、軽自動車からラック式の普通車まで、車格に応じて適した方式を採用し全世界に普及されている。電動式は、このような変遷を辿り、日本で生まれ世界技術に成長した。

パワーステアリングフルード (PSF)

油圧式および電動油圧式のパワーステアリングには、パワーステアリングフルード(PSF)という液体が動作流体に使われている。パワーステアリングオイル、パワステオイル、PSオイルなどと称される場合もあるが、エンジンオイルとは使用箇所も機能も別であり、ステアリングギアボックス内での潤滑と、パワーステアリングポンプから発生する油圧の伝達を担う液体である。なお、専用のPSFが使用されるようになったのは比較的後年のことで、当初はオートマチックトランスミッションフルード(ATF)を共用するものが主流であったほか、ハイドロニューマチック・サスペンション採用車種においては他の機構と共用される関係から独自の作動油を指定されている。

長年の使用によりフルードの劣化が進んだ場合には、パワーロスによる操作性悪化やポンプやリザーバータンクからの油漏れが大きくなるという現象が起きる。 しかし、近年では油圧式パワーステアリングシステムの信頼性向上により、元々車両の取扱説明書で継ぎ足し以外のフルードの交換を 100000 km での交換あるいは不要としている車種も多い。それでも、フルードの劣化により操舵感が本来より重く感じる等の体感できる劣化を感じる場合は十分にあるので、やはり数万キロ程度の適度な間隔で交換することが望ましい。

農業機械への採用

農業機械にもパワーステアリングの採用例は多い。もっとも代表的なものがトラクターである。かつてのトラクターは、現代の物とは違って四輪駆動ではないものが多く、前軸重が軽いので腕への負担が少なかったこと、また技術的にも難しかったこともあり、あまり採用はされなかった。その後、ほぼ全ての機種で採用されている。農業用トラクターに装着されたパワステの操作力は、舗装路では人差指1本でハンドルを回せる程軽い。その理由としては、圃場へ入ることによる負荷の増大がある。特に湿田と呼ばれるような深い水田では、タイヤが土に埋もれてしまうため、より強い補助力が必要だからである。

農業用トラクター向けのパワーステアリングには、主に小型クラスを中心に採用され、シンプルな構造で整備コストが低い「インテグラル式」と、小型クラスのごく一部(最近では主にヤンマー製、三菱マヒンドラ農機製の各農業用トラクターに多くみられる)を含む中型〜大型クラスを中心に採用され、動作がより力強くアシスト性に優れる反面、複雑な構造で整備コストが高い「全油圧式」が存在する。インテグラル式はハンドルからタイヤまでをロッドやシャフト、ギヤボックスを介して機械的に接続した上で油圧で操作力をアシストする構造をしており、直進する際のハンドルのセンター位置が狂うことはないが、全油圧式はハンドル操作を一度油圧に変換し、油圧ホースを介して操作を伝達する構造のため、油圧のリークによりハンドルのセンター位置は一定しない。

走行部にクローラを装備したコンバインにおける旋回操作系において、昔は左右に旋回するためのトランスミッションのサイドクラッチ操作をワイヤーやロッドを介して手動で行っていたものを、電磁バルブと油圧装置に置換えて軽い操作力で旋回できるようにしたものをパワステと呼ぶことがある。

電動車椅子への採用

近年、ジョイスティック操作型電動車椅子の前輪操舵装置においてもパワステと呼ばれることがあるが、これは、搭乗者の操舵力を補助する機構ではなく、搭乗者のジョイスティックによる操舵行為を電気信号に変換し、操舵用電動モーターの駆動によって前輪キャスターを操舵する装置である。

従来、電動車椅子の操舵は手動式車椅子のそれと同じく左右駆動輪の回転数の差を利用していたが、悪路走行時、旋回動作中の駆動輪にスリップが生じた場合、搭乗者の望む方向への旋回が難しく、また斜面を横切る場合には麓側に進行してしまうのを修正しながら走行しなければならなかったが、パワーステアリング方式の電動車椅子では、操舵用電動モーターの保持力が前輪キャスターの受ける外力に打ち勝つため、搭乗者の意図する方向への進行が容易である。

パワーステアリングがない車両

パワーステアリング機構が装備されていない車を、対比的にマニュアルステアリング、非パワステ、ノンパワ、重ステ(おもステ)などと呼ぶことがあるが、どれも一種の俗語で、定まったレトロニムというべき用語はない。

パワーステアリングがなかった時代の大型運送トラックにはしばしば助手が乗務したが、その役割の一つには、運転手が停車しての方向転換でステアリングの据え切りを行わねばならない際、前輪が運転手の意図する方向に旋回するよう、ハンドル操作に合わせて前輪を蹴ったり押したりする作業が含まれていた。パワーステアリングの普及で、助手のこのような作業は過去のものとなっている。

2023年時点では軽トラックの最廉価モデルにエアコン・パワステレスが設定されている。また、スポーツカーのアルファロメオ・4Cもパワステレスであった。

脚注

注釈

出典

- ^ a b “古いクルマはパワーステアリングがない!?”. モーターファン. 2020年11月26日閲覧。

- ^ コラム・アシスト式EPSとは

- ^ ZF、コラムアシスト式電動パワーステアリングをアメリカ市場へ

外部リンク

ウィキメディア・コモンズには、パワーステアリングに関するカテゴリがあります。

ウィキメディア・コモンズには、パワーステアリングに関するカテゴリがあります。

「パワーステアリング」の例文・使い方・用例・文例

パワー・ステアリングと同じ種類の言葉

| ステアリングに関連する言葉 | ステアリング 衝撃吸収ステアリング(しょうげききゅうしゅうステアリング) ボールナット式ステアリング パワーステアリング |

| 装置に関連する言葉 | パノラマ パワーウインドー パワーステアリング ヒーター ヒートポンプ |

- パワー・ステアリングのページへのリンク