は‐ぐるま【歯車】

読み方:はぐるま

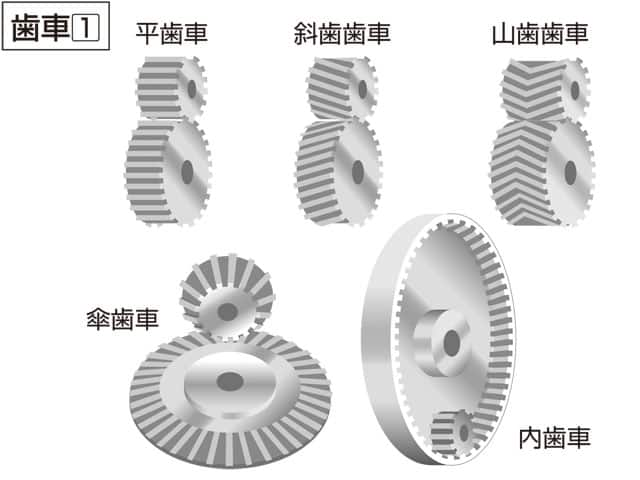

1 円柱・円錐台などの周縁に歯を刻んだもので、対にして歯をかみ合わせることにより、回転運動を確実に伝える装置。機械に広く用いられ、平(ひら)歯車・斜歯(はすば)歯車・傘(かさ)歯車・ねじ歯車・ウオーム歯車などがある。「—がかみ合う」

2 ある組織を動かしている仕組み。また、その要員。「管理社会の—に組み込まれる」

はぐるま【歯車】

歯車

円周上に配置した歯を相手の歯と噛み合わせ、回転やトルク伝達を確実に行う部品。回転比が一定で、耐久性がある。歯形はインボリュート歯形が主流で、サイクロイド歯形も少しある。その種類は、円筒歯車のなかに平歯車(スパーギヤ)、はす歯歯車(ヘリカルギヤ)、やま歯歯車などがあり、はす歯歯車が手動やATで多用されている。傘歯車のなかには、すぐ歯、はす歯、やま歯、曲がり歯(スパイラル)、ハイポイドがあり、差動ギヤにすぐ歯が、終減速機にハイポイドや一部スパイラルが使用されている。ねじ歯車は2つの軸が交差し(直交が多い)平行平面内にあり、ウォームはねじ歯車の一種であるが駆動系ではトルセンデフに使用されている。

参照 エレメントギヤ、終減速機、ディファレンシャルサイドギヤ、ディファレンシャルピニオンギヤ、はす歯歯車、ベベルギヤ、曲がり歯傘歯車、ギヤ歯車

作者芥川龍之介

収載図書芥川龍之介全集 6

出版社筑摩書房

刊行年月1987.3

シリーズ名ちくま文庫

収載図書河童

出版社集英社

刊行年月1992.9

シリーズ名集英社文庫

収載図書死−怨念14=妖気

出版社ペンギンカンパニー

刊行年月1993.11

シリーズ名幻想・怪奇名作選

収載図書芥川龍之介全集 第15巻 歯車 西方の人

出版社岩波書店

刊行年月1997.1

収載図書羅生門 蜘蛛の糸 杜子春 他十八篇

出版社文芸春秋

刊行年月1997.2

シリーズ名文春文庫

収載図書ザ・龍之介―芥川龍之介全一冊 増補新版

出版社第三書館

刊行年月2000.7

収載図書或阿呆の一生

出版社岩波書店

刊行年月2001.12

シリーズ名岩波文芸書初版本復刻シリーズ

収載図書芥川龍之介妖術伝奇集―伝奇ノ匣 3

出版社学習研究社

刊行年月2002.7

シリーズ名学研M文庫

収載図書歯車 或阿呆の一生

出版社フロンティアニセン

刊行年月2005.2

シリーズ名第2刷 (フロンティア文庫)

収載図書河童・或阿呆の一生

出版社舵社

刊行年月2005.8

シリーズ名デカ文字文庫

歯車

歯車

歯車

歯車

歯車

歯車

歯車

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/22 15:42 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2011年7月)

|

歯車(はぐるま、英: gear)とは、伝動車の周囲に歯形を付けて確実な動力伝達を可能にした機械要素である[1]。英語では「gear」で、日本語ではギア、ギアーと表記されることもあるが、JISでの表記はギヤである。減速や増速、回転軸の向きや回転方向を変えたり、動力の分割などに用いる。

概要

歯車は平ベルト等と異なり滑りが無いので、タイミング機構には不可欠である。軸と一体のものや軸受けを仕込んだもの、キー溝やスプラインを設けたものがある。

歯数の組み合わせは自由であるが、大きな力を伝達するときや、滑らかさを必要とするときは、いつも同じ歯同士が当たると、微小な傷が大きくなったり、特定の箇所で音が発生するため、無駄歯を設けて歯数が互いに素になるように設計される場合がある。互いに素である組み合わせでは全体が均一に磨耗し、歯当たりが滑らかになる。これを英語ではharmonic wearという。ほとんどの工業製品はこの組み合わせで作られるが、減速比の都合などによってそうできない場合もある。歯車の材質が同種の組み合わせは摩擦係数、耐摩耗性、焼付き耐性が劣るため異なる材質か表面処理を行った歯車の組み合わせが好ましい[注釈 1]。また、小歯車は硬い材料にしておかないと先に磨耗する。

代表的な歯車装置には以下のようなものがある。

- 遊星歯車機構

- 差動装置 - ディファレンシャル、略してデフとも呼ばれる。

- 減速機、変速機

- ラック・アンド・ピニオン

平行して有る2本の軸上に2種類ずつ(計4枚)のギヤを接続しループを作った場合、2本の軸上にあるギヤの比率が一定である場合を除いて、軸は回転をしない。

減速・増速

|

この節の加筆が望まれています。

|

歯数のちがう歯車を組み合わせて減速や増速に用いる。ウォームギヤ以外の歯車2つがかみ合っている場合、回転角度および角速度の比は歯数の比の逆数になる。トルクの比は、摩擦力を除けば、てこの原理により、ピッチ円半径の比になる。歯数の比とピッチ円径の比は等しくなるため、駆動歯車をD、従動歯車をPとして式で表すと次のようになる。

- j=1/u=Pの歯数/Dの歯数=Pのピッチ円径/Dのピッチ円径=Dの回転角度/Pの回転角度=Dの角速度/Pの角速度=Pのトルク/Dのトルク

3つ以上の歯車が順にかみ合っているとき、最初と最後の歯車のそれらの比は、最初と最後の歯車が直接かみ合っている場合と同じで、間の歯車の歯数に関係ない。(3つの平歯車で入力と出力の回転方向を同じにする場合等。)

- 駆動歯車の歯数<従動歯車の歯数

の場合、減速となってトルクが増し、逆の場合増速となってトルクが減る。

- Pのトルク×Pの回転角度=Dのトルク×Dの回転角度

- Pのトルク×Pの角速度=Dのトルク×Dの角速度

となり、摩擦損失を除けば、エネルギーおよび仕事率は変わらない。

例えば、歯数90の大きい歯車と、歯数20の小さい歯車がかみ合っている場合、小さい歯車の角速度は大きい歯車の4.5倍、大きい歯車のトルクは小さい歯車の4.5倍となり、小さい歯車が3回転すると大きい歯車は240度回転する。

動力の分割等

|

この節の加筆が望まれています。

|

動力の分割、分配、取り出しや、入力、統合に用いられている。例えば自動車[注釈 2]はデファレンシャルギヤによって、1つの原動機で左右両輪を回転させる。さらに、一部の四輪駆動車ではセンターデフで動力を前後輪に分割するものもある。また、オイルポンプなどの補機を回転させるために出力を取り出したり、逆にスターターモーターの回転力を入力している。

歴史

最初の歯車がいつ開発されたのか、はっきりしたことは言えない[2]。

ただし歯車の歴史はかなり古い、ということは言える。古代中国の指南車は歯車を使っており、年代が紀元前2700年にまで遡る可能性がある[2]。

古代ギリシアに書かれた『機械学』(古代ギリシア語 :

古代ギリシアのアルキメデスは、ウォームギヤと円筒歯車を用いた5段の歯車列で約200倍の出力を得るメカニズムの巻上機を考案し、紀元前250年頃に 少人数で4,200 トンの艦を進水させることに成功した、と記録が残っている[4]。

地中海に沈んでいた古代ギリシア時代の"アンティキティラの沈没船"から回収された[注釈 3]アンティキティラ島の機械は紀元前150年 - 100年に製作されたと考えられており、これは歯車を利用した天体運行計算機だった[5]。

「この機械と同様の複雑さを持った技術工芸品はその1000年後まで現れることはなかった[5]」と考えられている。

古代ギリシアの歯車の技術はイスラーム世界に継承され、1221年にイスファハン(現在のイラン)でムハンマド・イブン・アビ・バクル(Muhammad Ibn Abi Bakr)が作った歯車つきアストロラーベは現代まで残されている[6]。歯車によるカレンダー機能が搭載されたアストロラーベである[6]。

ウィトルウィウスは『建築について』の中で縦に回転する水車について論じたが、縦に回転する動力を横方向の回転に変換するランタン歯車と呼ばれる木製のピンを組み合わせる歯車が1世紀頃のローマ帝国で普及し、18世紀末まで日常的な歯車として利用され続けた[7]。全金属製の歯車は11 - 12世紀頃に登場したが、産業用ではなくもっぱら時計などの精密装置に用いられた[7]。

-

ランタン歯車伝導装置

-

ツィットグロッゲ。ベルンで1218年から現在まで使われ続けている大型機械式時計

|

この節の加筆が望まれています。

|

種類

歯すじの形状等で分類される。2つの歯車を組み合わせた際に、それぞれの軸の位置関係は平行となるもののほか、交差するものや食い違いとなるものがある。

平歯車

- ひら歯車、ひらはぐるま、英語: spur gear

歯を回転軸と平行に切った歯車[1]。製作が容易であるため動力伝達用(駆動列)に最も多く使われている。歯車同士が外接する外歯車と、小歯車が円筒の内面に歯筋を設けた大歯車に内接する内歯車がある[1]。

大小2つの平歯車を組み合わせる時に、大きい方をギヤといい、小さい方をピニオンという。ピニオンに組み合わされる大歯車は外歯車に限定されず、内歯車や、直径を無限大にしたラック(英語: rack)とも組み合わされる[1]。

回転運動を直線運動に変えるには、ラックと小歯車を組み合わせたラック・アンド・ピニオンが用いられる[1]。ラック・アンド・ピニオンは工作機械の位置送りや自動車のステアリング装置に用いられている。

内歯車・内歯歯車

- うちはぐるま、うちばはぐるま

平歯車の一種で、読んで字のごとく内側に歯がついている歯車。

内側に噛ませるため小径の歯車としか組み合わせられない。遊星歯車機構のようにこの歯車が無ければ成立しない構造のものも存在する。

はすば歯車

- 斜歯歯車、英語: helical gear

平歯車の歯を軸線に対して斜め(はす)に切って、螺旋状とした歯車[8]。

同時にかみ合う歯数を増やし、歯当たりが分散されるので音が静かで、トルクの変動が少ない。トルクがかかると推力(スラスト)が発生するので、何らかの形のスラスト軸受が必要になる[8]。

減速機構では原動機側のトルクは小さいので傾きを大きく、最終段ではトルクが大きいので傾きを小さくする。

ねじ歯車

はすば歯車と同じ形の歯車を組み合わせて、2軸の間に平行以外の角度で動力の伝達を行う歯車である[8]。

やまば歯車

- 山歯歯車、英語: Herringbone gear、double helical gear

同じ傾斜でねじれ方向が逆向きのはすば歯車を2つ組み合わせた形をしていて、はすば歯車の軸方向に発生する推力を互いに打ち消しあう構造とした歯車である[8]。

フランスの自動車メーカー、シトロエンのダブルシェブロンとも呼ばれるエンブレムは、この歯車をモチーフにしている。

かさ歯車

- 傘歯車、ベベルギヤ、ベベルギア、英語: Bevel gear

円錐面上に歯を刻んだ歯車で、広げた傘のような形状をしていることからこのように呼ばれる[8]。 平行ではなく角度がついた軸の間で動力を伝達する際に用いられる。

一般的には入出力の2軸を同一平面上とし、平歯車を円錐状に窄めた形のすぐばかさ歯車、はすば歯車を円錐状に窄めた形のはすばかさ歯車、歯形が曲線(円弧)状のまがりばかさ歯車がある[8]。

さらに、入出力の2軸を同一平面上ではなくねじれの位置としたハイポイドギヤ(英語: hypoid gears)があり[8]、 自動車の駆動系、特に縦置きエンジン車の差動装置はかさ歯車の応用の1例である。

冠歯車

- かんむりはぐるま、クラウンギヤ、クラウンギア、英語: Crown gear

冠歯車はかさ歯車の一種で、歯が回転軸に対し垂直につけられたもの。歯車の形状は王冠に似る。

かさ歯車と組み合わせのほか、小径の平歯車(ピニオン)とも組み合わされる。

ウォームギヤ

- 英語: worm gears

ウォームとウォームホイールを、互いの軸が直角で交わらない位置で組み合わせたもの[8]をウォームギヤと呼ぶ。1段で大きな減速比が得られ、他の歯車機構に比べて騒音が少ない[8]。

オルゴールの調速機(ガバナー)、自動車のステアリングギア(ウォームアンドローラー)、天体望遠鏡の赤道儀、鉄道模型の駆動などに採用されている。

球状歯車

- きゅうじょう歯車、英語: Cross spherical gear

球体の表面に、2軸が直交した歯を持つもの。

回転3自由度の運動を可能とする歯車機構の中でも小型、軽量、伝達効率の高さを特徴とする[9][10]。

円盤・円柱の直径方向に軸を持つモノポールギヤとの組み合わせで、ロボットアームの関節やドローン用カメラのジンバル制御などへの利用が期待されている。

スプロケット

ローラーチェーン

1枚の歯車とローラーチェーンをかみ合わせて回転の伝達を行う機構、あるいはその歯車をスプロケットと呼ぶ。

2つ歯車による機構ではないので歯車機構という意味では歯車とは呼ばれない。

歯形

歯車の歯の形状は数学的な計算から求められる曲線となっていて、歯車を製造、利用する視点からは歯形曲線とよばれる。伝動用の歯車としてはインボリュート曲線とサイクロイド曲線の2種類が基本とされるが、一般にはインボリュート曲線が用いられる[11]。

- インボリュート歯形

- インボリュート曲線で形作られた歯形で、歯車の中心距離が若干変化してもかみ合いが正しく保たれる[11]。ホブ盤で容易に製作でき、また滑りも少ないため一般に多く用いられている。

- サイクロイド歯形

- サイクロイド曲線で形作られた歯形で、インボリュート歯形と比較すると歯の干渉も滑りも少なく、また滑りがより均一だが、製作が難しい[11]。時計の機構に用いられる。

- トロコイド歯形

- トロコイド曲線で形作られた歯形で、内接歯車ポンプに使われる。

歯車用語

- 歯(tooth)

- 歯車の突起部分。

-

歯数

生体歯車

ウンカの幼虫には後ろ足に正確な跳躍のため歯車を備えている種がある。この種の成虫は摩擦を用い跳躍する。[12]

脚注

注釈

出典

- ^ a b c d e 大西1997 pp11-2

- ^ a b “A Short History of Gears and Where Gear Manufacturing Is Today”. FEDERAL GEAR AND MACHINE. 2025年2月21日閲覧。

- ^ “歯車の歴史と和算”. AMTEC. 2025年2月21日閲覧。

- ^ a b c 松川洋二, 石丸良平, 梅崎洋二, 黒河周平, 土肥俊郎, 河西敏雄, 越山勇. “歯車の歴史とその発展経緯に関する考察”. 2025年2月21日閲覧。

- ^ a b “Planetary Gears”. Nature 444: 7119.

- ^ a b “Astrolabe with geared calendar”. オックスフォード大学、科学史博物館(University of Oxford, HISTORY OF SCIENCE MUSEUM). 2025年2月21日閲覧。

- ^ a b A-G・オードリクール『作ること使うこと:生活技術の歴史・民俗学的研究』 山田慶兒訳 藤原書店 2019年、ISBN 978-4-86578-212-7 pp.251-256.

- ^ a b c d e f g h i 大西1997 pp11-3

- ^ 多田隈理一郎 (2020年10月6日). “無制限の可動範囲を有する回転3自由度の球状歯車機構の開発”. 国立研究開発法人科学技術振興機構. 2024年1月10日閲覧。

- ^ 久保田龍之介 (2021年7月29日). “【有料記事】SNS沸騰の「球状歯車」 全方向無制限駆動で人型ロボットに衝撃”. 日経クロステック. 2021年8月17日閲覧。

- ^ a b c 大西1997 pp11-1

- ^ “歯車”を使ってジャンプする昆虫ナショナルジオグラフィック2013年9月13日、2016年5月9日閲覧

参考文献

書籍

- 大西清『JISにもとづく機械設計製図便覧』理工学社、1997年。ISBN 978-4-8445-2024-5。

- ジャパンマシニスト社編集部『歯車』ジャパンマシニスト社、1969年。 ISBN 4-88049-001-6。

関連項目

外部リンク

歯車

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 05:21 UTC 版)

「最強をこじらせたレベルカンスト剣聖女ベアトリーチェの弱点 その名は「ぶーぶー」」の記事における「歯車」の解説

グランズニールにやって来た人間同士で貨幣代わりに流通している。【迷宮】の【ギミック】を破壊した際の残骸から入手できる。分解して【経験値】に変換したり、【調合】してレアアイテム化させて【経験値】を倍増させる事もできる。

※この「歯車」の解説は、「最強をこじらせたレベルカンスト剣聖女ベアトリーチェの弱点 その名は「ぶーぶー」」の解説の一部です。

「歯車」を含む「最強をこじらせたレベルカンスト剣聖女ベアトリーチェの弱点 その名は「ぶーぶー」」の記事については、「最強をこじらせたレベルカンスト剣聖女ベアトリーチェの弱点 その名は「ぶーぶー」」の概要を参照ください。

「歯車」の例文・使い方・用例・文例

- 彼は組織の中の一歯車にすぎない

- 三つの歯車がしっかりかみ合っている

- そのレバーをたたけば歯車が回転します

- 自転車の鎖歯車の歯を洗った。

- ホブ切りで正確な歯車を製造する

- 歯車の歯底面

- 私は歯車のひとつです。

- 歯車がかみ合っている。

- 最後まで議論の歯車が噛み合わなかった。

- ここの小さな歯車がない。

- (会社) 組織の一員[歯車]にすぎない.

- 歯車伝動.

- 歯車がかみ合わなかった.

- ここで働いていると, 自分は歯車の歯の 1 つに過ぎないと思われてくる.

- 彼の人生の歯車が狂ってしまった.

- 生産と販売という二つの歯車がかみ合わないため, 最近会社の業績が不振になった.

- 歯車を食い合わせる

- (旋盤について)駆動プーリから主軸速度を減少させるため歯車装置を備えている

- (鋸歯状の部品または歯車について使用され)連結されて相互に作用している

- 歯車がかみ合っている

Weblioカテゴリー/辞書と一致するものが見つかりました。

- 歯車の種類 - 小原歯車工業

- >> 「歯車」を含む用語の索引

- 歯車のページへのリンク