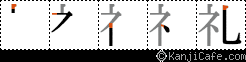

いや〔ゐや〕【▽礼】

うや【▽礼】

らい【礼】

読み方:らい

⇒れい

らい【礼】

れい【礼〔禮〕】

読み方:れい

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈レイ〉

〈レイ〉

1 社会生活上守るべき行動の形式。規範となる作法。また、儀式・制度など。「礼楽・礼儀・礼節・礼服・礼法/儀礼・虚礼・婚礼・祭礼・失礼・縟礼(じょくれい)・葬礼・朝礼・典礼・非礼・無礼」

2 敬って拝すること。おじぎ。「礼拝/敬礼・巡礼・答礼・拝礼・目礼・黙礼・立礼」

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈ライ〉

〈ライ〉

れい【礼】

礼

礼

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/15 14:54 UTC 版)

| 儒教 |

|---|

|

| 儒家思想 |

| 五常 仁 - 義 - 礼 - 智 - 信 |

| 孝 - 忠 |

| 中庸 |

| 儒学者 |

| 儒学者一覧 |

| 経書 |

| 十三経 『四書』-『五経』 |

| 儒教の歴史 |

| 孔子 |

| 七十子-儒家八派 |

| 諸子百家 孟子-荀子 |

| 焚書坑儒 五経博士 |

| 経学 |

| 訓詁学 |

| 玄学 |

| 宋明理学 朱子学-陽明学 |

| 漢学:考証学 |

| 今文学派 |

| 新儒家 |

| 関連項目 |

| 三孔 |

| 書院-国子監 |

| 科挙-釈奠 |

| |

礼(れい、旧字体:禮、拼音: )とは、さまざまな行事のなかで規定されている動作や言行、服装や道具などの総称。春秋戦国時代、儒家によって観念的な意味が付与され、人間関係を円滑にすすめ社会秩序(儒家にとっては身分制階級秩序)を維持するための道徳的な規範をも意味するようになった。

概要

前史として、孔子が体系化する以前、その源流となった周王朝における礼とは「宗法」を指し、祖先祭祀・嫡長子相続・同姓不婚などから成り、これらの宗法=礼を守ることで社会の安定をもたらすとした礼政一致の封建制度が形成された[1]。その前代の殷では、上帝の意思を一方的に占う祭政一致の神権政治を行っていた[2]が、孔子が理想としたのは周における礼政一致であった(後述)。

孔子は礼について「克己復礼」(こっきふくれい、自己に打ち克って礼に復帰する)することが仁であると説き[3]、仁を表現するうえで礼と仁は不可分のものと考えた[4]。孟子も同様に、仁・義を美的に整え、飾るのが礼であると説いた[5]。

儒家の礼の基本精神は供犠であり、「正しい」方法を守るという倫理的な支持以外の見返りを期待しない贈与である[4]。孟子は「礼にかなっていなければ、どんなに飢えたひとであっても、施しの食事を受け取ることはない[6]」と述べ、礼は人間のあり方として訓練されるべき規範であると説いた[5]。

礼は規範であるが、法規範のように客観的・普遍的なものではなく、感情を様式化した主観的で特殊な規範である[4]。礼の具体的な適用場面は王朝や時代に応じて適切な形に見直され、変形している。

孔子の礼制による既成の秩序維持は周王朝期の礼制であり、春秋時代に国土を拡大した諸国がこれに従えば、国によっては国土を縮小しなければならず、これを指摘し、合理的に批判したのが、楚国の子西であった[7](以降、孔子は諸国の政治になぜ登用されなかったかの自覚をもつに至る)。 孟子は礼を国家の行動規範として想定し、殷の湯王が葛伯を伐った葛伯征伐について、礼を行わない葛伯に対する正義の戦争であったと考察し正戦の論理を説いた[8]。19世紀の思想家章炳麟は、礼が範例的な規範である以上、それを普遍化して押し付けることはできず、特定の礼を特権化してそれを拒むものを悪とする孟子の正戦論理は侵略戦争や植民地戦争の論理に他ならないとして批判した[5]。

礼の分類

『儀礼』が扱っている礼

- 冠礼

- 婚礼

- 喪礼

- 祭礼

- 射礼

- 郷礼

- 朝礼

- 聘礼

四礼

- 婚姻之礼 - その由来は人に「男女の情、妬忌の別」があるため。

- 郷飲之礼 - その由来は人に「交接長幼の序」があるため。

- 喪祭之礼 - その由来は人に「哀死思遠の情」があるため。

- 朝覲之礼 - その由来は人に「尊尊敬上の心」があるため。

後には「冠礼」・「婚礼」・「葬礼」・「祭礼」を四礼と呼んだ。

五礼

『周礼』大宗伯には礼が五つに分類されている。

- 吉礼 - 天地鬼神の祭祀(邦国の鬼神につかえる)

- 凶礼 - 葬儀・災害救済(邦国の憂いを哀れむ)

- 軍礼 - 出陣・凱旋(邦国を同じくする)

- 賓礼 - 外交(邦国に親しむ)

- 嘉礼 - 冠婚・饗宴・祝賀(万民に親しむ)

礼学

礼は儒家によって観念化され、秩序原理にまで高められた。荀子によって理論的整備がなされ、六経の一つとして挙げられると、礼を研究・実践する学問である礼学が起こった。

秦代、焚書坑儒によって礼に関する多くの書物が散佚し、漢代に伝えられた『礼』は士礼17篇(現在の『儀礼』)のみであったという。高堂生がこれを伝え、后蒼が武帝の時、博士となり、その弟子、戴徳(大戴)・戴聖(小戴)・慶普の三家に分かれて学官に立てられた。また『礼』に対して注釈や補充説明をした「記(礼記)」がある。『漢書』芸文志には『記』131篇・『陰陽明堂記』・『王史氏記』、后蒼が著した『后氏曲台記』が記載されている。現在に伝わっている礼記は戴徳が伝えた『大戴礼記』、戴聖伝えた『小戴礼記』(現行本『礼記』)である。

後漢の鄭玄は古文経の『周官』を中心として『儀礼』と『小戴礼記』を三礼として総合的に解釈する体系的な礼学を構築した。

礼の格言

- 三顧の礼 - 劉備が諸葛亮を迎えたときの礼

- 礼に始まり礼に終わる - 1907年7月『武徳誌』に内藤高治が発表した論文「剣道初歩」が初出

- 克己復礼 - 『論語』顔淵篇

- 礼は庶人に下らず、刑は大夫に上らず - 『礼記』ほか

脚注

参考文献

- 中島隆博『悪の哲学:中国哲学の想像力』筑摩書房〈筑摩選書〉、2012年。ISBN 9784480015433。

- 渡邉義浩『春秋時代』洋泉社、2018年。 ISBN 978-4800315571。

関連項目

礼

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/24 23:41 UTC 版)

「大水滸シリーズの登場人物」の記事における「礼」の解説

(岳飛伝)高山の部族出身の女。他の部族の民と同様に高い身体能力を持ち、ブーメランのような飛刀を武器にする。実力に自信を持っており、男と偽って戦闘に参加を試みたこともあった。一族を傭兵として雇うために訪れた秦容を襲うも失敗、長の命で秦容に仕え、のちに秦容の妻となる。2人の間には、秦輝が生まれている。

※この「礼」の解説は、「大水滸シリーズの登場人物」の解説の一部です。

「礼」を含む「大水滸シリーズの登場人物」の記事については、「大水滸シリーズの登場人物」の概要を参照ください。

礼

出典:『Wiktionary』 (2021/09/19 10:48 UTC 版)

発音(?)

名詞

- (レイ)相手に対しての感謝の気持ちや、それを表す言葉。

- お礼を言う。

- (レイ)相手に対しての感謝の気持ちを表わす贈り物。

- (レイ)社会常識としての作法や行動規範。礼儀。

- (レイ)頭を下げるあいさつ。おじぎ。

- (レイ)宮中の儀式。

熟語

禮

礼

礼

礼 |

禮

禮 |

禮

「礼」の例文・使い方・用例・文例

- 贈り物を受け取って礼状を書く

- 早めにパーティーを失礼したので,楽しいことをすべて経験しそこねてしまった

- 前もってお礼を申し上げます

- そろそろ失礼しなくては

- 彼らは女王の前で礼儀正しくおじぎした

- 彼の失礼な言葉が彼女を怒らせた

- 申し訳ないのですがすぐに失礼しなければなりません

- 礼服

- 礼拝に行く

- 早朝礼拝

- 礼拝中で

- 教会へ礼拝に行く

- 礼拝に出る

- 礼儀正しい人

- 船員全員が船旗に敬礼した

- 法廷に出頭したときは,礼儀をわきまえるように

- 彼は失礼にもうちの自家製のパンを石みたいだと言った

- 彼女は彼が礼儀知らずだと私にこぼした

- 礼儀にかなった行動

- レストランで大声で話すのは礼儀にかなっていない

礼と同じ種類の言葉

- >> 「礼」を含む用語の索引

- 礼のページへのリンク