かぶ

か‐ぶ【下部】

かぶ【株】

読み方:かぶ

[名]

[名]

1 切り倒した木や、刈り取った稲などの、あとに残った根元の部分。切り株や刈り株。くいぜ。

2 草木の、何本にも分かれた根元。柄の部分が分かれた形のキノコにもいう。「菊の—を分ける」「—付きしめじ」

3 同種の細菌・ウイルス・培養細胞などの集まり。「ビフィズス菌の新—」「変異—ウイルス」

5

㋐特定の身分・地位または職業上・営業上の権利・資格・格式。「相撲の年寄—」

「このまま家(=芸者屋)の—をそっくり譲ってやりたいと」〈荷風・腕くらべ〉

㋑江戸時代、株仲間の一員として持つ特権。また、御家人(ごけにん)・名主(なぬし)などの身分・地位を世襲・継続する特権。売買の対象ともなった。

6 その仲間・社会で評価を得ていること。また、その評価。「日本の—が上がる」

7 その人特有の癖。得意なわざ。現代では「おかぶ」の形で用いる。→御株(おかぶ)

「このばあさまは…泣きごとばかりいふが—なり」〈滑・浮世風呂・二〉

[接尾]

[接尾]

1 助数詞。

か‐ぶ【歌舞】

かぶ【×蕪/蕪=菁】

読み方:かぶ

《「かぶら(蕪)」の女房詞「おかぶ」からかという》アブラナ科の越年草。根は肥大して球形などになり、白のほか赤・黄・紫色もある。根元から出る葉はへら状。春、黄色の十字形の花を総状につける。古く中国から渡来し、野菜として栽培。多くの品種がある。かぶら。かぶな。《季 冬》「露の—抜いておどろく声洩らす/楸邨」

[補説] 一般に「根」と呼んでいる球形の部分は、発生学的には胚軸が肥大したもので、その下にのびる細長い部分が主根にあたる。

かぶ【▽頭】

か・ぶ【×黴ぶ】

読み方:かぶ

[動バ上二]「かびる」の文語形。

黴ぶ

かぶ (蕪)

かぶ

加峯

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 加峯 | かぶ |

カブ (曖昧さ回避)

(かぶ から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/15 14:57 UTC 版)

カブ

- カブ - アブラナ科の野菜。

- 株 - 植物において、束になった姿のこと。

- 頭のことを指す古語。

- おいちょかぶの略称。

- 株式 - 株式会社が発行する有価証券。

- cub - ライオンや熊の子供を意味する英語。

- LDV・カブ - 英国の商用車メーカー、LDVのバン。 → 日産・セレナ

- ソビエト連邦のアントノフ設計局が製造したAn-12輸送機のNATOコードネーム。

- グリム童話に収録されている作品の題名。Die Rübe。

- ベネズエラの野球選手、アレックス・カブレラの愛称。

- KAB. - 横浜市出身のアーティスト。

- 全日本卓球選手権大会の小学4年生以下の部。 → 全日本卓球選手権大会ホープス・カブ・バンビの部。

- 『魔法使いサリー』に登場する魔法使いの少年。

- かかしのカブ - 映画『ハウルの動く城』に登場するかかし。

かぶ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/08 08:53 UTC 版)

赤根大根(せいないじだいこん) - 清内路蕪(せいないじかぶ)とも。 芦島蕪(あしじまかぶ) 王滝蕪(おおたきかぶ) 開田蕪(かいだいかぶ) 細島蕪(ほそじまかぶ) 保平蕪(ほだいらかぶ) 三岳黒瀬蕪(みたけくろせかぶ) 吉野蕪(よしのかぶ)

※この「かぶ」の解説は、「信州の伝統野菜」の解説の一部です。

「かぶ」を含む「信州の伝統野菜」の記事については、「信州の伝統野菜」の概要を参照ください。

かぶ

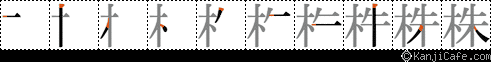

株

株 |

菁

「かぶ」の例文・使い方・用例・文例

- その子は帽子をきちんとかぶり直した

- 彼は帽子を斜めにかぶっていた

- 帽子をかぶる

- その男の子はいつも帽子をかぶっている

- テーブルはほこりをかぶっている

- 知ったかぶりをする

- 女王は王冠をかぶっていた

- 彼はレースに優勝して月桂樹の冠をかぶせられた

- 破れかぶれで

- その本はほこりをかぶっていた

- ほこりをかぶった家具

- 帽子をかぶりなさい

- 彼は茶色の帽子をかぶっていた

- ヘルメットをかぶっている

- フードをかぶりなさい,外は寒いよ

- 黒い帽子をかぶっている男性

- 解決策について考えつづければ何か思い浮かぶでしょう

- うわべだけの謙そん,猫かぶり

- 電話機にクッションをかぶせて音を小さくする

- リンゴの木に網をかぶせる

- >> 「かぶ」を含む用語の索引

- かぶのページへのリンク