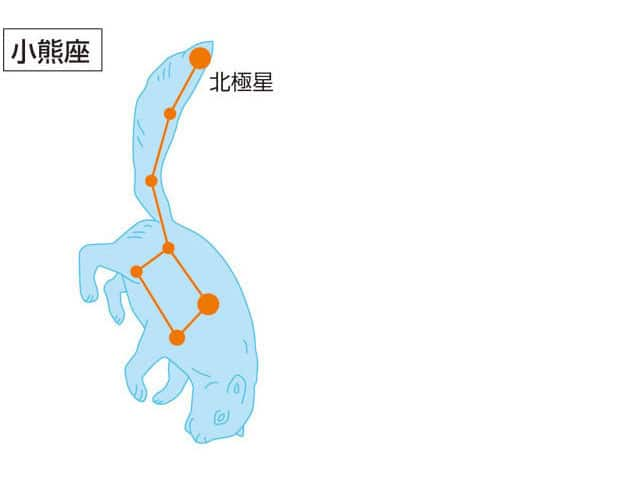

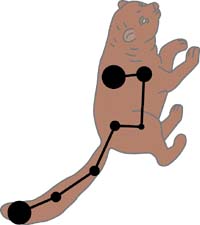

こぐま‐ざ【小熊座】

こぐま座

名称:こぐま座(小熊座)

学名:Ursa Minor

小分類:北半球

構成する主な星雲、星団、恒星:ポラリス(=北極星・アルファ星)

神話の主な登場人物:カリスト/アルカス/ゼウス/ヘレン

日本で観測できる時期:一年中(正中は7月上旬21時頃、5月下旬深夜、4月上旬3時頃)

見ごろの季節:一年中(20時正中は7月中旬)解説:こぐま座は天のほぼ北極にあり、一年中北の空に静止している2等星「北極星」をいただく星座として有名です。紀元前1200年頃から知られており、北半球を航海・旅行する人々の役に立っていました。柄杓(ひしゃく)に似た形で、北斗七星と向かい合うように位置しているので、「小柄杓」とも呼ばれます。

1.見つけ方のポイント

こぐま座は、北極星を柄の先端においたひしゃくの形の星座で、北斗七星と向かい合っています。こぐま座を見つける一番やさしい方法は、北斗七星が形作るひしゃくの先の2つの星を結んで、長さ分だけ5倍伸ばして北極星を見つけることです。また、カシオペア座のWの両端の線を内側に伸ばし、交差した場所とWの真ん中の星を結んで6倍の長さに伸ばしてみても、北極星が見つかります。

2.神話の内容について

森の妖精(ニンフ)カリストは、大神ゼウスと愛を交わしアルカスという子どもをもうけますが、ゼウスの妻ヘレンの嫉妬によって、大熊の姿に変えられてしまいます。成長した息子アルカスは、森でカリストに再会しますが、母と知らず矢で射殺そうとします。悲しんだゼウスは、親子とも熊の姿に変え、天に昇らせました。こぐま座は、そのときの子どもアルカスの姿といわれます。

3.同じ時期に見える星座について

日本では年中姿が見られる周回星です。同じ周回星として北斗七星のおおぐま座やW型のカシオペア座を中心に、こぐま座の外側を巡るようにのびる竜座や、ケフェウス座、きりん座などが見られます。

※参考文献:誠文堂新光社「星座クラブ」(著者・沼澤茂美)、日本放送出版協会「NHK銀河宇宙オデッセイ・大星夜ウオッチング」(監修・古在由秀、NHK取材班編)、ナツメ社「星空ガイド」(著者・沼澤茂美、脇屋奈々代)、教育社「NEWTONコレクションNASA宇宙開発のパイオニアスペースシャトル/歴史と未来」(監修・竹内均)

こぐま座

(小熊座 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/13 08:37 UTC 版)

| Ursa Minor | |

|---|---|

|

|

| 属格形 | Ursae Minoris |

| 略符 | UMi |

| 発音 | [ˌɜrsə ˈmaɪnər]、属格:/ˌɜrsiː mɨˈnɒrɨs/ |

| 象徴 | The Little Bear |

| 概略位置:赤経 | 15 |

| 概略位置:赤緯 | +75 |

| 正中 | 6月25日21時 |

| 広さ | 256平方度[1] (56位) |

| バイエル符号/ フラムスティード番号 を持つ恒星数 |

23 |

| 3.0等より明るい恒星数 | 2 |

| 最輝星 | ポラリス(α UMi)(2.02等) |

| メシエ天体数 | 0 |

| 確定流星群 | こぐま座流星群 |

| 隣接する星座 | りゅう座 きりん座 ケフェウス座 |

こぐま座(こぐまざ、小熊座、Ursa Minor、英語: Little Dipper)は、北天の星座で、トレミーの48星座の1つ。北半球では1年中見ることができる。小北斗七星と呼ばれる事がある[2]。α星のポラリスは、現在の北極星である。

主な天体

恒星

- α星:ポラリス (Polaris)[5]。この星は三重連星であるが、光度差が大きく望遠鏡でも見分けにくい。

- β星:コカブ (Kochab)[5]。紀元前1500年から紀元前500年頃にかけて天の北極の近くにあり当時北極星として使われていた。

- γ星:フェルカド (Pherkad)[5]。:3等星[6]。

- δ星:イルドゥン (Yildun)[5]。

β星とγ星は「矢来(やらい・楯がわりの柵)星」とも呼ばれた。北斗七星を矢に見立て、それから星達を守っているという意味である。

由来と歴史

この星の並びを「小さな熊」と呼んだのは、紀元前6世紀の古代ギリシアの天文学者タレスであると言われる[7]。少なくとも、タレスより2世紀ほど前の時代の人物であるホメロスはおおぐま座にだけ言及し、こぐま座については触れていない[7]。タレスがこぐま座を考案したのか、フェニキア人の血を引く彼がフェニキアの星座をギリシアに紹介したのかは定かではない[7]。

神話

紀元前3世紀頃のギリシャの詩人アラートスは、著書『ファイノメナ(Phaenomena、現象)』で、ディクテー山でゼウスを育てたニュンペーのキュノスーラの姿であるとする話を伝えている[8]。キュノスーラはヘリケーとともに、ゼウスの父クロノスから匿ってゼウスを養育したことを称えられ、ヘリケーはおおぐま座に、キュノスーラはこぐま座になったとされる[8]。しかし同時代の学者エラトステネースの名で伝わる『カタステリスモイ』においては、アラートスの話としてヘリケーがこぐま座であると言われている[9]。

エラトステネースは上記アラートスの引用を含めて3つの説を述べているのだが、第1の説としては、当時一般にポイニーケーと呼ばれていたと言っている[9]。これはおおぐま座のカリストーの話と同工異曲で、同じようにゼウスに犯されたためにアルテミスに見限られて野獣に変えられた、それがこぐま座であるとされている。また彼はアグラオステネースの著述として、前述のキュノスーラであるとする見かたを記録している[9]。

『ビブリオテーケー』の著者偽アポロドーロスは、ゼウスを育てた2人のニュンペーをアドラステイアとイーデーとしており、それぞれおおぐま座をアドラステイア、こぐま座をイーデーに見立てている[7]。

カリストーの話を伝えるエラトステネースの『カタステリスモイ』やオウィディウスの『変身物語』『祭暦』では、アルカスはうしかい座となったと伝えられている[10][11][12][13]が、1717年にイギリスのサミュエル・ガースが出版した『変身物語』の英訳書の中で、詩人ジョゼフ・アディソンによって「ゼウスによってアルカスがこぐま座に変えられた」と翻案された[14]。日本ではこぐま座はアルカスが変身させられたとする話が主流となっている[15]。

脚注

- ^ “星座名・星座略符一覧(面積順)”. 国立天文台(NAOJ). 2023年1月1日閲覧。

- ^ “「道しるべ」~導く星☆北極星~”. 鹿角平天文台通信. 2022年3月26日閲覧。

- ^ “* alf UMi -- Classical Cepheid (delta Cep type)”. SIMBAD Astronomical Database. CDS. 2013年2月8日閲覧。

- ^ “* bet UMi -- Variable Star”. SIMBAD Astronomical Database. CDS. 2013年2月7日閲覧。

- ^ a b c d “IAU Catalog of Star Names (IAU-CSN)”. 国際天文学連合 (2017年6月30日). 2017年10月2日閲覧。

- ^ “* gam UMi -- Variable Star of delta Sct type”. SIMBAD Astronomical Database. CDS. 2013年3月30日閲覧。

- ^ a b c d Ian Ridpath. “Star Tales - Ursae Minoris”. 2017年10月2日閲覧。

- ^ a b 『グロティウスの星座図帳 : ゲルマニクス“アラトスのファイノメナ"の邦訳』千葉市立郷土博物館〈天文資料解説集〉、1999年3月、24頁。 NCID BA84126606。

- ^ a b c “伝エラトステネス『星座論』(1) おおぐま座・こぐま座”. 2022年8月31日閲覧。

- ^ Ian Ridpath. “Ursa Major”. Star Tales. 2016年12月29日閲覧。

- ^ Ian Ridpath. “Boötes”. Star Tales. 2017年2月28日閲覧。

- ^ Wolfgang Schadewaldt 著、河原忠彦 訳『星のギリシア神話』白水社、1988年9月10日、28頁。 ISBN 4-560-01877-4。

- ^ “伝エラトステネス『星座論』(3) へびつかい座・さそり座・うしかい座”. 2022年8月31日閲覧。

- ^ Allen, Richard H. (2013-02-28). Star Names: Their Lore and Meaning. Courier Corporation. p. 420. ISBN 978-0-486-13766-7

- ^ 原恵『星座の神話: 星座史と星名の意味』(新装改訂版第4刷)恒星社厚生閣、2007年2月28日、132頁。 ISBN 978-4-7699-0825-8。

外部リンク

「小熊座」の例文・使い方・用例・文例

- 小熊座のページへのリンク