げんし‐かく【原子核】

原子核

原子核

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/29 09:14 UTC 版)

| 原子核 | |

|---|---|

|

|

| 組成 | 陽子と中性子 |

| 相互作用 | 弱い相互作用 強い相互作用 電磁相互作用 重力相互作用 |

| 反粒子 | 反原子核 |

| 理論化 | ジャン・ペラン(1901年) |

| 発見 | アーネスト・ラザフォード(1911年) |

| 電荷 | +e × 陽子の個数 |

原子核の質量を半経験的に説明する、ヴァイツゼッカー=ベーテの質量公式(原子核質量公式、他により改良された公式が存在する)がある。

大きさ

原子核は原子と比べて非常に小さく、例えば最も小さい水素の原子核(陽子)の大きさはおよそ半径 0.8751(61)×10−15 m(直径にして約 1.75×10−15 m = 1.75 fm)である[1]。水素原子核以外では、その狭い空間に正電荷を持った陽子が複数存在するため、互いに大きな斥力(電磁気力)を受ける。この斥力に打ち勝って原子核を安定に存在させているのは、中性子の作用である。陽子、中性子の核子間には中間子を媒介した核力が引力として働き、これが電磁気的反発力に打ち勝って原子核を安定化させている。

その他の原子では、原子核の半径 r はその質量数 A のほぼ 1/3 乗、すなわち3乗根に比例することが知られており、定式化すると

-

「陽子の構造を視覚化した動画」 - MIT(マサチューセッツ工科大学))

「陽子の構造を視覚化した動画」 - MIT(マサチューセッツ工科大学)) 原子核の存在が理論的に提唱されたのは、1901年のジャン・ペラン[6]および1903年の長岡半太郎[7]が最初である。これらの説はあまり注目されなかったが、アーネスト・ラザフォードが1911年に実験的に原子核の存在を確認し[8]、注目を集めることとなった。

ラザフォードは1914年に、重い原子核ではα線を接近させてもクーロン力によって弾き返されてしまうが、軽い原子核では原子核かα粒子いずれかの破壊が起こるのではないかと考え、1917年から1919年にかけて、様々な条件下で空気に対してα線を当て、ZnSのシンチレーションを利用して破壊の影響で生ずる可能性のある粒子を発見しようと試みた結果、水素の原子核、すなわち陽子を発見した[9]。この水素の原子核は、α線が空気中の窒素の原子核に当たった際に

-

外部リンク

原子核

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/21 07:52 UTC 版)

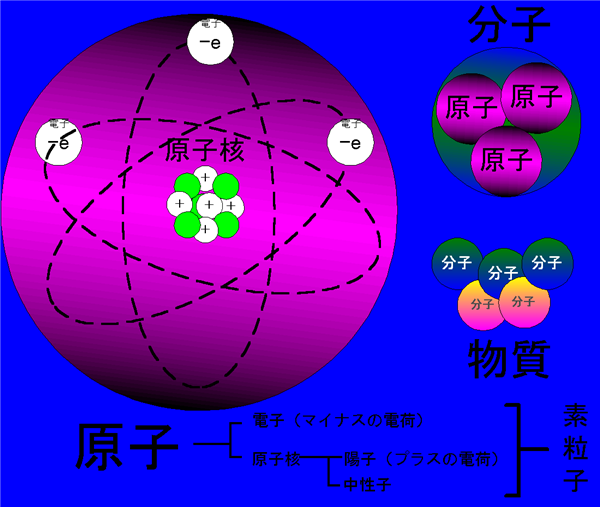

原子核は、バリオンである陽子および中性子から構成されている。陽子および中性子はまとめて核子と呼ばれる。原子核の各種類はそれぞれ特定数の陽子と中性子を含み、核種または同位体と呼ばれる。核反応はある核種から別の核種に変換する反応である。詳細は核種の一覧を参照のこと。

※この「原子核」の解説は、「複合粒子」の解説の一部です。

「原子核」を含む「複合粒子」の記事については、「複合粒子」の概要を参照ください。

原子核

「原子核」の例文・使い方・用例・文例

- 原子核には大量のエネルギーが封じ込められている。

- 原子核エネルギー, 原子力.

- 原子核物理学は私にはとてもわからない.

- 隣接している原子核間を結合させる2つの共有された原子価電子

- 高温で軽(水素)原子核を融合し、ヘリウムを形成することで原子エネルギーを放出する核兵器

- 原子核崩壊で放たれる放射線に対するバリアを意図する鉛またはコンクリートのシールド

- 原子核の内的構造を研究する物理学の分野

- 原子核の周りの電子の通り道

- ヘリウムの原子核である正電荷粒子

- 原子核内の力の原因となる素粒子

- 原子核の構成要素(陽子と中性子)

- カナダの物理学者で、物質の構造を研究するため、原子核の中性子ビームを反射させた(1918年−2003年)

- 英国の物理学者(ニュージーランド生まれ)で、原子核を発見し、原子核モデルを提案した(1871年−1937年)

- 分子や原子あるいは原子核から粒子を分離させるのに必要なエネルギー

- ガンマ線を放射する原子核と同じ原子核によるガンマ線の共鳴吸収

- 磁場における空間の量子化で、電磁波周波数に対して起こる電子、原子、分子、原子核などの共鳴

- 原子核の質量がそれを構成する核子の質量の和よりも少ないこと

- 原子核で陽子と中性子を結びつける相互作用

- アルファ粒子の放射が伴う原子核の放射性崩壊

- ベータ粒子の放出を伴う原子核の放射性崩壊

原子核と同じ種類の言葉

- 原子核のページへのリンク