ディー‐エス‐エス【DSS】

読み方:でぃーえすえす

《decision support system》⇒デシジョンサポートシステム

デシジョンサポート‐システム【decision support system】

DSS

読み方:ディーエスエス

DSSとは、経営上の判断を支援する情報を提供する意思決定支援システムのことである。

1970年代にMITのスコット・モートン博士により、経営管理システム(MIS)の発展形として提唱されたもので、コンピュータを用いることで、人間の能力を補い、ユーザー(経営者)の意思決定や判断の妥当性を向上させるという考え方である。

具体的には、経営に関わるあらゆる情報を保存し、ユーザー(経営者)自身が、直接コンピュータを操作することで、必要な情報を得るというものである。

| プロジェクトマネジメント: | COCOMO CCR Digital Dashboard DSS ERM バグ曲線 プロジェクトマネジメント |

DSS

【英】:DSS (decision support system)

MISがうまく機能しなかったことを踏まえて, 意思決定者が対話的にデータやモデルを操作して情報を獲得し, 意思決定支援を行うことを狙った情報システム. 対話管理, データ管理, モデル管理の3部分システムから構成される. 1960年代末に提案され, その後ネットワーク技術の発展に伴い, 個人レベルの意思決定支援からグループレベル, さらに, 情報資源をネットワーク上に求めるWWWベースのものにまで広がってきている.

詳しくは基礎編:意思決定支援システムを参照.

意思決定支援システム

【英】:decision support system (DSS)

概要

MISがうまく機能しなかったことを踏まえて,意思決定者が対話的にデータやモデルを操作して情報を獲得し,意思決定を行うことを狙った情報システムで,DSSと略記される.対話管理,データ管理,モデル管理の3部分システムから構成される.1960年代末に提案され,その後ネットワーク技術の発展に伴い,個人レベルの意思決定支援からグループレベル,さらに,情報資源をネットワーク上に求めるWWWベースのものにまで広がってきている.

詳説

経営組織におけるコンピュータの利用は, 1950年代の受注処理や給与計算といった, いわゆるトランザクション処理を行うEDP(電子データ処理)からはじまり, 1960年代には, 意思決定に必要な情報を定期的にマネージャに報告することを目的とする, MIS(経営情報システム)の考え方へと発展した. MISの基本的な考え方は, 意思決定者が情報を処理するものに意思決定に必要な情報がどのようなものであるかを伝えて報告を依頼し, 情報処理者はそれにしたがって, 定期的に報告を行うというものであった. しかし, 意思決定者は予めどのような情報が意思決定に必要であるかについて十分に知ってはおらず, また, 静的な情報よりもやりとりの中で動的に生み出される情報が重要であるということなどから, このような形式ではよりよい意思決定にはつながらないことが明らかになってきた. 問題を引き起こしているのは, 意思決定と情報処理の分離である. そこで, 意思決定過程(decision making process)において意思決定者が自ら情報処理を行って, 意思決定に必要な情報を動的に獲得するという考えが生まれた. これが意思決定支援システム(DSS, decision support system)の始まりである.

DSSは歴史的には, 1967年のスコットモートンによる博士論文とそれが基礎となった著書Management Decision Systems[1]に逆のぼることができるとされている. そこでは, "DSS"という用語ではなく, "MDS(Management Decision Systems)"という用語が用いられていた. MDSは, 「コンピュータを用いた対話的なシステムで, 非構造化問題を解決するために, 意思決定者がデータやモデルを利用する手助けをするもの(interactive computer-based systems, which helpsdecision makers utilize data and models to solve unstructuredproblems)」と定義されている. この定義には, 後にDSSの際立った特徴となる, いくつかのキーワードが出てきている. それらは, 「対話的(interactive)」, 「データとモデルの利用」, そして, 「非構造化(unstructured)」という概念である. ここで, 「非構造化」問題とは, 変数を言葉でしか表現できず, 目標があいまいで, 解を求める手続きがはっきりしない問題のことを指している.

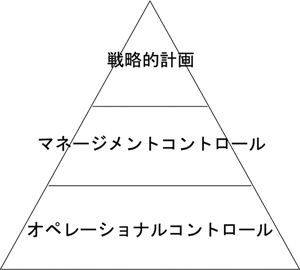

スコットモートンがManagement Decision Systemsを出版したのと同じ1971年に, 彼はゴーリーと"A Framework for Management Information Systems"という論文を発表した. この論文の中で, 彼らは「構造化問題/非構造化問題」というサイモンに依拠する分類と, 「戦略的計画(strategic planning)/マネジメントコントロール(managementcontrol)/オペレーショナルコントロール(operational control)」という, アンソニーによる経営活動における管理階層にもとづく分類を結び付けて, DSSの概念を明らかにした. アンソニーの分類において, 「戦略的計画」とは, 「資源配分に関わる長期的な目標と政策についてのもの」であり, 「マネジメントコントロール」は, 「組織目標を達成するために資源を獲得し, 有効利用することについてのもの」であり, 「オペレーショナルコントロール」は, 「タスクを効率的で, しかも効果的に実施することに関するもの」であるとされている.

|

| 図1: アンソニーの管理階層 |

ゴーリーとスコットモートンは, サイモンによる問題に対する2分類に, さらに中間的な問題として, 「半構造化(semi-structured)」問題も考え, 問題を3つに分類した. このような問題に対する分類を, アンソニーによる管理階層の3分類とは独立な軸であると考えると, 表1にある のセルができる. 表1において, ゴーリーとスコットモートンは, 半構造化問題, 非構造化問題に対しては, 従来のMISや経営科学的なアプローチは有効ではなく, 利用者を支援する情報システム, すなわちDSSが有用であると主張した.

のセルができる. 表1において, ゴーリーとスコットモートンは, 半構造化問題, 非構造化問題に対しては, 従来のMISや経営科学的なアプローチは有効ではなく, 利用者を支援する情報システム, すなわちDSSが有用であると主張した.

| 管理のタイプ | ||||

| オペレーショナル コントロール |

マネジメント コントロール |

戦略的計画 | ||

| 意 思 の 決 定 の タ イ プ |

構造的 | 会計 売掛金処理 |

予算分析 人事報告など |

財務, 投資 流通システム |

| 半構造的 | 生産スケジューリング |

信用評価, 予算編成 スケジューリングなど |

新プラントの設置 QA計画など |

|

| 非構造的 | ソフトウェアの購入 貸付承認など |

交渉 陳情活動など |

R&D計画 新技術開発など |

|

DSSの分類も様々な観点から行なわれている. オルターは, システムの出力と意思決定との結びつきの強さという観点から, 「データ指向のDSS」と「モデル指向のDSS」に分類している. また, ハッカソーンとキーンは, DSSの支援の対象とする利用者を基準として, 個人(personal), グループ(group), 組織(organization)の3つに分類している[2]. 一方, スプレーグとカールソンは, DSSに関わる技術レベルに関して, DSSを次の3つに分類している[3]. すなわち,

1) DSSツール:グラフィックス, 問合せシステム, 乱数発生器, スプレッドシート, プログラミング言語, データベースシステム, エディタなどの, DSSを構築するために必要とする基本的な機能単位を実現しているソフトウェア

2) DSSジェネレータ:IFPS(対話型財務計画支援システム)に代表される, ある問題についてのデータやモデルを登録すれば, DSSとして利用できるような, DSS構築環境. 表計算ソフトもこれに分類されると考えられる.

3) 特定DSS:ある特定の問題における意思決定支援(decision support)を行うために, データやモデルがすでに登録されたDSS環境.

である.

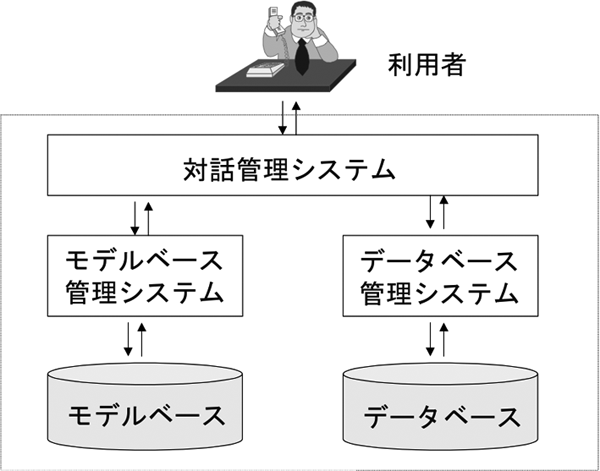

DSSは, 図2にあるように, 次の3つの構成要素からなるとするのが一般的である[4].

|

| 図2: DSSの構造 |

1) データ管理:状況に関連するデータを持ち, データベース管理 (databasemanagement)システムと呼ばれるソフトウェアによって管理されるデータベースを含むもの

2) モデル管理:システムの分析機能を提供する, 財務, 統計, 経営科学などの定量的モデルを含むソフトウェアパッケージとそれに関するソフトウェアの管理を行なうもの. モデル管理はモデルベース管理 (model-base management)システムにより行う.

3) コミュニケーション(対話管理):利用者がDSSとコミュニケートし, 命令を与えるための, 利用者とシステムの間の仲介を行なうもの.

各々の管理システムには, 管理の対象となる, データやモデルの群があり, 各々データベース, モデルベースと読んでいる. 実現形態でいうと, これらは, 通常補助記憶装置内でファイル群として存在する. そこで, 図2では円柱で表示してある. 各々のサブシステムの詳細については, 文献[5] などを参照されたい.

このような基本構造の下で, たとえば, シミュレーションモデルを用いて企業活動の予測を行ったり, 数理計画法のソルバーを用いて最適解を求めたり, 統計分析のソフトウェアを用いて, 平均値, 分散, 標準偏差, 共分散などの統計量を求めることができる. これらは, モデルベースにあるモデルを用いることによって実現される. また, 「what-if分析」, 「感度分析」, 「目標追求分析」は, 変数の値を様々にかえながら, シミュレーションを行うことによって実現される. これらの変数の値は, もちろんデータベースに貯えられている.

計算の結果を, 表やグラフによって表示するのは, 対話管理システムの役割である. この他にも, 利用者の意図をシステムに反映させることと, システムの出力を利用者の理解しやすい形式で提示することが, 対話管理システムに求められる機能である.

DSS研究は, 1980年代はじめまでの概念についての議論やアーキテクチャの提案の時代を経て, 実装が進み, その後コンピュータ技術の発展に伴い, データウェアハウスと呼ばれる, データを格納し, 問合せに対応する中央集権化された構造を経て, OLAP(On-Line Analytical Processing, オンライン分析による処理)の発展につながっている. OLAPでは, データをさまざまな方向から“切り刻む”ことが可能である. たとえば, 多次元のデータの一部分を取り出すダイスや, ある側面を切り出すスライス, ある次元のデータをさらに細分化して次元を拡張するドリルダウンなどがある[6].

[1] M.S. Scott-Morton, Management Decision Systems: Computer-Based Supportfor Decision Making, Cambridge, Mass, Division of Research, HarvardUniv., 1971.

[2] R.D. Hackarthorn and P.G.W. Keen, "Organizational Strategies forPersonal Computing in Decision Support Systems," MIS Quarterly, September, 1981.

[3] R.H. Sprague and E.D. Carlson, Building Effective Decision SupportSystems, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1982.

[4] E. Turban, Decision Support and Expert Systems (2nd ed.), Macmillan, (1990).

[5] 飯島淳一, 『意思決定支援システムとエキスパートシステム』, 日科技連出版社, 1993.

[6] George Chang, Marcus J.Healey, James A.M.McHugh, Jason T.L.Wang, Mining the World Wide Web, Kluwer Academic Press, 2001, (武田善行, 梅村恭司, 藤井敦 訳, 『Webマイニング』, 共立出版, 2004.)

意思決定支援システム

(Decision Support System から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/06 20:38 UTC 版)

意思決定支援システム(いしけっていしえんシステム、Decision support system;DSS)とは、コンピュータを利用した情報システムの一種で、その名の通り企業や組織の意思決定を支援する。組織の経営・運用・計画などに使用され、現象が複雑で、事前には結果を推定しにくい意思決定を支援する。意思決定支援システムは完全にコンピュータ化されている場合と人間との協調で動作する場合がある。稀にコンピュータが関わらない意思決定プロセスについても意思決定支援システムと呼ぶこともある。

DSSにはエキスパートシステムが含まれる。適切に設計されたDSSは対話型ソフトウェアをベースとしたシステムで、生のデータ、文書、個人的知識、ビジネスモデルなどから有益な情報を集めるのを助け、意思決定者が問題を特定し意思決定するのを支援する。

意思決定支援アプリケーションが収集して提示する情報には次のようなものも含まれる。

歴史

包括的定義はないが、DSS の歴史を見てみよう[1]。意思決定支援という概念は2つの研究から生まれた[2]。ひとつは1950年代末期から1960年代初期にカーネギー工科大学でなされた組織的意思決定の理論的研究である。もうひとつは1960年代にマサチューセッツ工科大学で行われた研究に端を発する対話型コンピュータシステムの技術的成果である。1970年代中ごろにはDSSは独自の研究領域を形成するようになり、1980年代には産業への応用が始まった。1980年代中盤以降、シングルユーザーのモデル駆動型DSSから、経営情報システム (EIS)、グループ意思決定支援システム (GDSS)、組織意思決定支援システム (ODSS)などが生まれた。

DSSの定義と範囲は徐々に変化してきた[3]。1970年代にはDSSは「意思決定を支援するコンピュータベースのシステム」と説明されていた。1970年代初頭、チリのサイバーシン計画で同様の思想に基づく生産管理システムが実現された。1970年代終盤になると「間違って構造化された問題を解決するべく、意思決定者がデータベースとモデルを利用するのを支援する対話型のコンピュータシステム」とされるようになった。1980年代には「経営上および専門的な活動の有効性を高めるべく、適切で入手可能なテクノロジーを使う」システムを提供するべきだとされた。1990年代末にはDSSは知的ワークステーションの設計という新たな課題に直面するようになった[3]。

1987年、テキサス・インスツルメンツはユナイテッド航空の Gate Assignment Display System (GADS) を開発した。この意思決定支援システムは、旅行の際に空港での手続きにかかる時間を大幅に短縮したと言われ、シカゴのオヘア国際空港とコロラド州デンバーのステープルトン空港でまず導入された[4][5]。

1990年代初期、データウェアハウスやOLAPが DSS の役割も果たすようになってきた。2000年ごろには新たなウェブベースの解析アプリケーションが生まれた。

報告技術の進歩により、DSSは経営管理設計の重要なコンポーネントとなってきた。例えば、教育環境におけるDSSについての議論は非常に盛んになっている。

DSSは、ハイパーテキストにも若干関連している。バーモント大学のPROMISシステム(医療意思決定支援)やカーネギーメロンのZOG/KMSシステム(軍事および商用意思決定支援)は、意思決定支援システムであると同時にユーザーインタフェース研究においても重要な意味を持つ。さらにハイパーテキストの研究者は情報オーバーロードとの関連で語られることが多いが、ダグラス・エンゲルバートなどは意思決定支援にも注力していた。

分類

定義と同様、DSS に関する一般的な分類体系も存在せず、人によって異なった分類をしている。Hättenschwiler (1999)[6] では判断基準としてユーザーとの関係を使い、「受動型DSS」、「能動型DSS」、「協調型DSS」に分類した。「受動型DSS」は意思決定を支援するものの、明確な示唆や解答を与えない。「能動型DSS」は明確な示唆や解答を与える。「協調型DSS」では、システムの提供する示唆を意思決定者が修正することができ、その後に妥当性検証を行う。システムはさらに示唆を強化・完成させ、意思決定者に示す。このようなプロセスを繰り返し、統合された解決策を生成する。

Daniel Power は判断基準として支援のモードを使い、「通信駆動型DSS」、「データ駆動型DSS」、「文書駆動型DSS」、「知識駆動型DSS」、「モデル駆動型DSS」に分類した[7]。

- 通信駆動型DSSは、複数の人間がひとつのタスクを共有している状態をサポートする。例としてはマイクロソフトの NetMeeting や Groove がある[8]。

- データ駆動型DSSまたはデータ指向DSSは、時系列データの操作やアクセスに注目したもの。

- 文書駆動型DSSは、様々な電子化された形式の構造化されていない情報を操作・管理する。

- 知識駆動型DSSは、特定の問題解決のための事実、規則、手続きなどから構成される[7]。

- モデル駆動型DSS は、統計的モデル・金融的モデル・最適化モデル・シミュレーションモデルの操作およびアクセスに注目したもの。モデル駆動型DSSはユーザーが提供したデータやパラメータを使用して意思決定を支援するが、データは必ずしも重要ではない。モデル駆動型DSS生成器の例としてオープンソースのDicodessがある[9]。

Powerはまた、「企業DSS」と「デスクトップDSS」という分類を提案したこともある[10]。「企業DSS」は巨大なデータウェアハウスを使い、企業の多くの管理者が利用する。「デスクトップDSS」は個々のPC上で動作する小さなシステムである。

コンポーネント

DSSアーキテクチャの基本となる構成要素は次の3つである[6][7][11][12][13]。

- データベース(または知識ベース)

- モデル(すなわち、意思決定のコンテキストとユーザー基準)

- ユーザインタフェース

ユーザー自身もこのアーキテクチャの重要な構成要素である[6][13]。

開発フレームワーク

DSSは他のシステムと大きく異なるわけではなく、開発においては構造化手法が必要とされる。そのようなフレームワークには、人間、テクノロジー、開発技法が含まれる[11]。

DSSのテクノロジー階層(ハードウェアおよびソフトウェア)には以下のものが含まれる。

- ユーザーが実際に使用するアプリケーション。意思決定者が何らかの特定問題領域で意思決定を行うことを支援する。

- 特定のDSSアプリケーションを容易に開発できるようにするハードウェアとソフトウェアから成るDSS生成開発環境。この階層ではCASEツールや Crystal、AIMMS、Analytica、iThink といったシステムが使われる。

- より下層のハードウェア/ソフトウェアを含むツール群。DSS生成器は専用言語、ライブラリ、リンク用モジュールなどを含む。

このような階層的な開発技法により、様々な間隔で変更や再設計が可能となっている。システムを設計しても、所望の結果が得られるまで評価と改良を繰り返す必要がある。

区分

DSS アプリケーションの区分けにもいくつかの方法がある。ある DSS が必ずしもどれかのカテゴリに完全に適合するわけではなく、複数のアーキテクチャの混合となることもある。

Holsapple と Whinston[14] はDSSを以下の6つのフレームワークに区分けした。テキスト指向DSS、データベース指向DSS、表計算指向DSS、問題解決指向DSS、規則指向DSS、混合DSS である。

混合DSS(compound DSS) が最も一般的であり、他の5つの基本構造のいくつかを統合したものを指す[14]。

DSS による支援は相互に関連する3種類、個人支援、グループ支援、組織支援に区分けされる[15]。である。

DSSの構成要素は次のように区分けすることもできる

- 入力 - 解析すべき要因、数値、特徴

- ユーザーの知識と技能 - 入力はユーザーの人手による分析を必要とする

- 出力 - DSSの「意思決定」が生成した変換されたデータ

- 意思決定 - ユーザーが自身の基準に基づきDSSで生成した結果

人工知能や知的エージェント技術に基づいた意思決定支援を行うDSSは知的意思決定支援システム(IDSS)と呼ばれ[16]、IBMが自然言語に対応した質問応答システム・ワトソンを開発している。

勃興期にある Decision engineering では意思決定そのものを工学的オブジェクトとして扱い、意思決定の構成要素の明示的表現にデザインや品質保証といった工学的原理を適用する。

応用例

これまで述べたように、理論的には任意の知識領域で意思決定支援システムを構築可能である。

1つの例は、医学的診断のためのコンピュータ支援診断である。他に銀行での融資決定、プロジェクトの技術的意思決定、コスト競争力評価などがある。

DSSは経営や管理によく使われている。デジタルダッシュボードなどのソフトウェアはより素早く意思決定し、負の傾向を識別し、経営資源のより効率的な配分を可能とする。DSSは組織全体から集めた情報を表やグラフの形式でまとめることができ、戦略的決定を支援する。

農業生産でも持続可能な開発の観点でDSSが応用されるようになってきている。例えば、アメリカ合衆国国際開発庁 (USAID) が80年代から90年代にかけて資金援助して開発されたDSSAT4パッケージは[17][18]、農場や政策レベルでの意思決定を容易にすることで世界中でいくつかの農業生産システムの素早い評価を可能にした。しかし、農業へのDSS導入には多くの制約が存在する[19]。

また、林業経営は長期的計画が必要とされることからDSS導入が進んでいる。切り出した丸太の輸送、持続可能性を考慮した伐採スケジュール、生態系の保護など、林業経営の様々な観点をサポートするDSSが登場している。

特定の例としてカナダ国有鉄道のシステムがある。このシステムは意思決定支援システムを使って機器をテストするものである。鉄道が直面する問題の多くは、レールが古くなったためか、レールが不完全なために発生する。結果として脱線が発生する。同じ時期に他の鉄道では脱線の発生率は高くなっていたが、DSS により、カナダ国鉄は脱線の発生率を低減させた。

DSS には様々な応用がある。組織が必要と考える任意の領域で利用可能である。株式市場での意思決定支援や製品のマーケティングなどにも利用可能である。

脚注

- ^ Power 2007

- ^ Keen 1978

- ^ a b Sol 1987

- ^ Efraim Turban, Jay E. Aronson, Ting-Peng Liang (2008). Decision Support Systems and Intelligent Systems. p. 574

- ^ “Gate Delays at Airports Are Minimised for United by Texas Instruments' Explorer”. Computer Business Review. (1987-11-26).

- ^ a b c Haettenschwiler 1999

- ^ a b c Power 2002

- ^ Stanhope 2002

- ^ Gachet 2004

- ^ Power 1997

- ^ a b Sprague & Carlson 1982

- ^ Haag et. al. 2000

- ^ a b Marakas 1999

- ^ a b Holsapple & Whinston 1996

- ^ Hackathorn & Keen 1981

- ^ Gadomski 2001

- ^ DSSAT4 (pdf) Archived 2007年9月27日, at the Wayback Machine.

- ^ The Decision Support System for Agrotechnology Transfer

- ^ Stephens, W. and Middleton, T. (2002). Why has the uptake of Decision Support Systems been so poor? In: Crop-soil simulation models in developing countries. 129-148 (Eds R.B. Matthews and William Stephens). Wallingford:CABI.

参考文献

- Gachet, A. (2004), Building Model-Driven Decision Support Systems with Dicodess, Zurich: VDF

- Gadomski, A.M. at al. (2001), “An Approach to the Intelligent Decision Advisor (IDA) for Emergency Managers”, Int. J. Risk Assessment and Management 2 (3/4)

- Haag; Cummings; McCubbrey; Pinsonneault; Donovan (2000), Management Information Systems: For The Information Age, McGraw-Hill Ryerson Limited, pp. 136-140, ISBN 0-07-281947-2

- Hackathorn, R. D.; Keen, P. G. W. (September 1981), “Organizational Strategies for Personal Computing in Decision Support Systems”, MIS Quarterly 5 (3)

- Haettenschwiler, P. (1999), “Neues anwenderfreundliches Konzept der Entscheidungsunterstützung”, Gutes Entscheiden in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft (Zurich: vdf Hochschulverlag AG): 189-208

- Holsapple, C.W.; Whinston, A. B. (1996), Decision Support Systems: A Knowledge-Based Approach, St. Paul: West Publishing, ISBN 0-324-03578-0

- Keen, P. G. W. (1978), Decision support systems: an organizational perspective, Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co., ISBN 0-201-03667-3

- Marakas, G. M. (1999), Decision support systems in the twenty-first century, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall

- Power, D. J. (1997), “What is a DSS?”, The On-Line Executive Journal for Data-Intensive Decision Support 1 (3)

- Power, D. J. (2002), Decision support systems : concepts and resources for managers, Westport, Conn.: Quorum Books

- Power, D.J. (2007-03-10), A Brief History of Decision Support Systems (4.0 ed.), DSSResources.COM, World Wide Web

- Sol, Henk G.; Takkenberg, Cees A. Th.; de Vries Robbé, Pieter F. (1987), Expert systems and artificial intelligence in decision support systems, Springer, ISBN 90-277-2437-7

- Sprague, R. H. (1982), Building effective decision support systems, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, ISBN 0-13-086215-0 (邦訳:「意思決定支援システムDSS-実効的な構築と運営」R.H.スプレーグJr.,E.D.カールソン著, 倉谷好郎・土岐大介訳)

- Stanhope, P. (2002), Get in the Groove : building tools and peer-to-peer solutions with the Groove platform, New York: Hungry Minds

関連文献

- Alter, S. L. (1980). Decision support systems : current practice and continuing challenges. Reading, Mass., Addison-Wesley Pub.

- Delic, K.A., Douillet,L. and Dayal, U. (2001) "Towards an architecture for real-time decision support systems:challenges and solutions.

- Diasio, S., Agell, N. (2009) "The evolution of expertise in decision support technologies: A challenge for organizations," cscwd, pp. 692–697, 13th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design, 2009.

- Druzdzel, M. J. and R. R. Flynn (1999). Decision Support Systems. Encyclopedia of Library and Information Science. A. Kent, Marcel Dekker, Inc.

- Ender, Gabriela; E-Book (2005–2011) about the OpenSpace-Online Real-Time Methodology: Knowledge-sharing, problem solving, results-oriented group dialogs about topics that matter with extensive conference documentation in real-time. Download https://web.archive.org/web/20070103022920/http://www.openspace-online.com/OpenSpace-Online_eBook_en.pdf

- Finlay, P. N. (1994). Introducing decision support systems. Oxford, UK Cambridge, Mass., NCC Blackwell; Blackwell Publishers.

- Gomes da Silva, Carlos; Clímaco, João; Figueira, José. European Journal of Operational Research.

- Jiménez, Antonio; Ríos-Insua, Sixto; Mateos, Alfonso. Computers & Operations Research.

- Jintrawet, Attachai (1995). A Decision Support System for Rapid Assessment of Lowland Rice-based Cropping Alternatives in Thailand. Agricultural Systems 47: 245-258.

- Keen, P. G. W. (1980). Decision support systems: a research perspective. Decision support systems : issues and challenges. G. Fick and R. H. Sprague. Oxford ; New York, Pergamon Press.

- Keen, P. G. W. and M. S. Scott Morton (1978). Decision support systems : an organizational perspective. Reading, Mass., Addison-Wesley Pub. Co.

- Matsatsinis, N.F. and Y. Siskos (2002), Intelligent support systems for marketing decisions, Kluwer Academic Publishers.

- Power, D. J. (2000). Web-based and model-driven decision support systems: concepts and issues. in proceedings of the Americas Conference on Information Systems, Long Beach, California.

- Reich, Yoram; Kapeliuk, Adi. Decision Support Systems., Nov2005, Vol. 41 Issue 1, p1-19, 19p.

- Sauter, V. L. (1997). Decision support systems : an applied managerial approach. New York, John Wiley.

- Silver, M. (1991). Systems that support decision makers : description and analysis. Chichester ; New York, Wiley.

- Sprague, R. H. and H. J. Watson (1993). Decision support systems : putting theory into practice. Englewood Clifts, N.J., Prentice Hall.

- Turban, E. (1995). Decision support and expert systems : management support systems. Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall.

関連項目

外部リンク

- Medical Diagnosis - DiagnosisPro 6.0 は医療用の意思決定支援システム

- GeNIe & SMILE - ピッツバーグ大学

- 意思決定支援システム論 - 東京理科大学経営学部

- Decision Support Systemのページへのリンク