かん【缶〔罐〕】

読み方:かん

2 「缶詰」の略。「牛缶」

[補説] 「罐」は本来「水を汲むつるべ」をさしたが、今は「缶」によって代用する。「缶」は「フ」が本来の音で、「腹のふくれた水がめ、ほとぎ」の意。1は英語canまたはオランダ語kanの音訳字。3・4は「鑵」と通用。

かん〔クワン〕【缶/×罐/×鑵】

ほとぎ【▽缶】

読み方:ほとぎ

《古くは「ほとき」》

かま【×罐/▽缶】

缶

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 缶 | ほとぎ |

缶

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/01 15:59 UTC 版)

|

|

この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。

|

缶(かん、旧字体:罐)とは、金属製の容器。材料により、ブリキ缶、スチール缶、アルミ缶などに分かれる。広義には金属製のほかプラスチック製などを含む[1][注釈 1]。本項では金属缶について扱う。

概要

金属缶は缶詰用空缶(食缶)や美術缶(雑缶)などに分類される[3](金属缶の分類にはドラム缶などの大型缶、薬品缶、食品用金属缶といった分類[4]もあり、文献により異なる)。また、形状では丸缶、楕円缶、角缶などに分けられる[3]。

18世紀にイギリスで圧延した薄鋼板を材料にブリキの原板を製造する技術が誕生した[5]。初期のブリキ缶は細工師がはさみとこてを使い、はんだ付けで接合して一個ずつ製作していた[6]。1812年にはピーター・デュランド (Peter Durand)の特許を基にブライアン・ドンキン(Bryan Donkin)とジョン・ホール(John Hall)が世界初の缶詰工場を設立した[6]。

一般に水分の多い食品を金属缶に詰めた上で密封・加熱・殺菌したものを缶詰という[7](後述の単なる「缶入り」とは区別される[7])。金属の高い密封性を生かして、酸素、水分、微生物などから遮断し、密封後に加熱殺菌などをすることで、高い保存性が得られる。

缶に詰めた飲料、特に1人で1回で飲める程度の少量のものは缶飲料と呼ばれ、中身に応じて缶ジュース・缶コーヒー・缶ビールなどと呼ばれる。

一方、乾燥食品などの製品を単に金属缶に詰めて密封したものは「缶入り」として通常は缶詰とは区別される[7]。茶、コーヒー、紅茶、海苔、菓子、プロテイン、粉ミルクなどによく使われ、普通の蓋による開閉になっている。茶や海苔など特に乾燥状態を保ちたい食品を入れる缶には中蓋の付属するものがある。

なお、中身が空(から)の缶のうち、中身を詰める前の未使用の缶は空缶(くうかん)、使用済みの缶は空缶(あきかん)と呼ばれる。[要出典]

字義

「缶」の旧字体は「罐」である。もともと「罐」は水を入れる広口の甕を意味したが、西欧から金属容器(オランダ語「kan」、英語「can」)が入ってきたときに「カン」の音訳としてこの文字を当てるようになった[8]。英語のCanは、缶詰の手法を考案したピーター・デュランドが金属容器の特許を申請する際にチン・キャニスター(Tin Canister, 「ブリキ筒」)という名称を用いており、これを略した表現に由来する[9]。「罐」は当用漢字表に収録されなかったが、常用漢字制定に先立って行われた1977年の世論調査において「罐」の右部を省略して「缶」と書く人が多数であるという結果が得られたことから、常用漢字では「缶」が新字体として採用された[10]。

ボイラーのことを「汽缶」略して「缶」と呼ぶこともある(清缶剤など)。また、船舶のエンジンも「罐」と呼ばれる。これは20世紀半ば位まで、船舶の機関は蒸気機関が主流であった名残である。これらの意味では音読みの「カン」の他に訓読みで「かま」と読むこともある。[要出典]

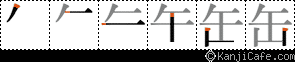

なお、「罐」の略字の「缶」とは別に、「缶」という形の文字が既に存在した。この文字は胴体が太く口がすぼまった形の容器を意味し[11]、音読みとして「フ」、訓読みとして「ほとぎ」の読みを持つ。字源としては音を表す部分(元々は枹の形に由来する)と区別のための記号「口」とからなる文字で、容器を意味する単語を表記するのは仮借による[12][13][14]。「罐」という文字はこの「缶」を意符とし、「雚」を声符とする形声文字である[15]。

用途

容器包装材としての金属缶は、飲料水、食品・調味料、日用品などの用途に分けられる[16]。 スプレー缶やボンベなど(カセット式ガスボンベなど)を含むこともある[16][1]。

飲料缶

缶ジュースや缶コーヒーなどの金属缶である[17]。

初期の飲料の缶は、缶切りやピックなどで円形の面に2ヶ所穴(注ぎ口、空気穴)を開ける必要があったためあまり広まらなかった。その後1960年代に缶切りを必要としないプルトップ式の蓋が登場し、ガラス瓶からの移行が進んだ[18]。発売当初は、缶そのものが同等容量のガラス瓶より小ぶりであるがために、減量したのではないかという誤解も存在していた[19]。

プルトップ式のプルタブは、現在食品関係で使われるイージーオープンふたの小型版で、缶から切り口の部分が外れるが、プルタブの散乱が問題になったことから、日本では1989年から缶から外れないステイ・オン・タブ(SOT)が採用された[18]。日本国内においては、プルタブ式の缶は1990年代初頭頃にはほとんど製造されなくなり[注釈 2]、現在その方式を採用している缶飲料は流通していない。

飲料容器は自動販売機などでの取扱の都合もあり、容量サイズが一定に規格化されているが、缶はプレス加工にかかる金型等の設備投資の大きさから、ペットボトルと比べ形状デザインの幅は狭く、日本では胴内径52.7mmと65.9mmで容量に応じ高さを加減した2系統にほぼ統一されている[20]。それでも加温性や強度あるいは開封済みを見分けるなどの機能性を狙って、缶の一部をへこませたりダイヤ状の模様をつけたりと様々な加工が施されることがある。

食品用

缶詰などの食料缶、海苔や茶、クッキーなどの一般缶、食糧用18リットル缶(一斗缶)に分けられる[17](先述の缶詰と缶入りの区別も参照)。

日用品用

塗料缶やエアゾール缶のような薬品缶がある[4]。

構造

形態

缶胴(胴体)と天(蓋)と地(底蓋)をそれぞれ別のピースにした缶を3ピース缶、缶胴と缶底を一体成形して缶蓋を別のピースにした缶を2ピース缶という[4][5]。

3ピース缶はスチール缶で外側からの強度が強く、食品やコーヒー飲料などレトルト殺菌を要する用途で用いられている[5]。一方、2ピース缶にはスチール缶とアルミ缶があり、特にアルミ缶はビールや炭酸飲料など内圧のかかる飲料に用いられている[5]。

各ピースの接着は初期にははんだで行っていたが、1896年にアメリカでラバーをシール材として缶胴と蓋の間に挿入して巻き締めた二重巻締法を用いた缶が開発され、衛生的であることからサニタリー缶(オープントップ缶)と名付けられた[5]。

陰圧缶と陽圧缶

飲料の缶では、製造過程において、熱いまま缶に入れられるものについてはスチール缶が用いられる(缶コーヒーなど)。これは、冷えると中の圧力が下がり、アルミ缶では強度不足から大気圧によってへこんでしまうためである。このような内圧が低い缶を、陰圧缶という。また、炭酸飲料はその炭酸ガスによって内側から圧力がかかり、へこむ心配がない。そのため、缶の厚みを薄く、軽くできるアルミ缶が使われる。このような内圧が高い缶を、陽圧缶という。しかし、素材によって決まるわけではなく、スチールの陽圧缶などもある。簡単な見分け方としては、底が丸くへこんだドーム状をしているものは陽圧缶、平らなものは陰圧缶と判断できる。陽圧缶がドーム状なのは内圧に耐えるためであり、一体成形となる2ピース缶が多いが、スプレー缶では通常通り接合されているものがある。

タルク缶

東洋製罐は、CO2と製造時に使用する水の大幅な削減の為、タルク缶(TULC缶:Toyo Ultimate Can)と呼ぶ缶を製造している。通常、2ピース缶ではプレス加工時に潤滑・冷却剤を必要とするが、タルク缶は原料のアルミもしくは鉄にPET樹脂を貼り付けており、これが潤滑油の役割をすることで、その洗浄工程を不要としている。その結果、水の使用量および、その浄化による廃棄物の削減ができた。塗装が不要で、CO2削減につながっている。缶の特徴として、白色の樹脂を使っているため、底面が白い。

ボトル缶

ネジ蓋つきアルミボトル容器という形態で最初の製品化は1977年のアサヒビールが「ミニ樽」と称したものだとされ、当時は3ピース構成で作られ、高コストを許容する高付加価値ゆえに実現に到ったものである。キリンの製品には、会社シンボルである麒麟の頭を象ったフィギュアが付属しており、ボトルの注ぎ口に取り付けると麒麟の口からビールが出るギミック付きだった。現在でも大容量での軽量さを活かせるリッターボトル製品として供給が続いている。

1996年(平成8年)に小型ペットボトルの使用規制が解禁され、清涼飲料が500mlのペットボトルを中心に販売されるようになった。このため、アルミ缶の製造量の伸びが鈍化・減少する傾向があった。これに対して、アルミ缶製造業者(大和製罐)は、2000年(平成12年)にペットボトルと同型の500mlのアルミ製ボトル缶を開発し、対抗した(市販されたのは450mlビール缶が最初)。さらに、スチール製ボトル缶も開発され、コーヒーやお茶の容器として利用されている。

ボトル缶のメリットとして、蓋を閉めることができるので、中身を一度に消費する必要がないことと、ペットボトルよりも熱伝導率がよく冷えやすい上、不要時はペットボトルのような専用プレス機(プレス→針金・ビニルバンド束ね)ではなく、金属製品用のプレス機(針金束ね無し)でスクラップに出来ることが挙げられる。

社会問題

スズの検出

1970年、東京都の食品検査で缶入り飲料から基準値を超えるスズが検出される例が相次いだ。これは原料や水に硝酸性イオンが多く含まれていると缶の素材であるスズが溶けやすくなることが原因[21]であり、当時は知見が十分に蓄積されていなかった。缶入り飲料のイメージは低下したが、アルミ缶への移行など技術的な解決が進められた。

ごみ問題

缶飲料は手軽に買いやすいが、空缶となるため、ごみの問題が顕著化している。よくあるごみの問題に、缶の投げ捨て(ポイ捨て)が該当する。ポイ捨てによって町の景観が損なわれること、また、空缶はリサイクルすることができ、資源の節約にもなることから、自治体やメーカーでは、ポイ捨ての禁止を呼びかけている。

缶飲料持参の規制

スポーツ・コンサート施設やイベント会場では、ごみ問題や、興奮した客が缶を投げ込むといった諸問題を防ぎ、気持ち良くそれらに参加・観覧してもらうようにするため、飲料類(缶・ガラス瓶・ペットボトル)の持参を規制しているところが増えている。特にJリーグでは、全てのスタジアム共通で「缶・ガラス瓶入り飲料は持ち込み禁止」[22][23]となっており、持参者は入場時に紙コップやプラスチック製タンブラーに移し変えるように指導している。

文化

缶を使った遊び

使用済みの缶は、子供でも簡単に入手できるため、缶けりや缶下駄などの遊びに使われることがある。

コレクションとして

使用済みの飲料缶は、缶のデザインや流通数の少ない珍品の缶等を目当てにコレクションする、コレクターが存在する。著名なコレクターとしては、元たまでパーカッショニストの石川浩司と、経済アナリストの森永卓郎がいる。

脚注

注釈

出典

- ^ a b “医薬品等の容器包装の識別表示ガイドライン”. 日本製薬団体連合会. p. 18. 2025年8月1日閲覧。

- ^ “灯油ポリかん”. 袖ヶ浦市. 2025年8月1日閲覧。

- ^ a b 間庭 勝「食缶の塗装などについて」『金属表面技術 現場パンフレット』第13巻第6号、一般社団法人 表面技術協会、1966年、2-7頁。

- ^ a b c 小林 誠七「最近の缶用塗料とその塗装」『金属表面技術 現場パンフレット』第66巻第7号、一般社団法人 日本鉄鋼協会、1980年、992-999頁。

- ^ a b c d e “食の安全を守るスチール缶と缶用鋼板”. 一般社団法人日本鉄鋼協会 ふぇらむ Vol.21 No.2. p. 58-61. 2025年8月1日閲覧。

- ^ a b “金属缶の誕生”. 日本製缶協会. 2025年8月1日閲覧。

- ^ a b c 日本食品保蔵科学会『食品保蔵・流通技術ハンドブック』建帛社 p.38 2006年

- ^ ロバート・バーガー. “Ethernet Marches On”. 国際大学グローバル・コミュニケーション・センター. 2020年5月20日閲覧。

- ^ “製缶技術の変遷・金属缶の歴史”. 日本製缶協会. 2024年9月4日閲覧。

- ^ 安岡孝一. “人名用漢字の新字旧字 第59回 「缶」と「罐」”. 三省堂WORD-WISE WEB. 2024年4月18日閲覧。

- ^ 漢語大字典編輯委員会 (2010), 漢語大字典, 成都、武漢: 四川辞書出版社、崇文書局, p. 3131, ISBN 9787806825006

- ^ 郭小武 (2001). “古文字考釈五題”. 殷都学刊. 2001 (3): 90–1.

- ^ 徐宝貴; 孫臣 (2001). “古文字考釈四則”. 考古与文物. 2001 (1): 78–9.

- ^ 謝明文 (2022). “談“宝”論“富””. 文献. 2022 (1): 116.

- ^ 李学勤 (2012), 字源, 天津、瀋陽: 天津古籍出版社、遼寧人民出版社, p. 471, ISBN 978-7-5528-0069-2

- ^ a b “事業系一般廃棄物排出実態調査 報告書”. 堺市. p. 11. 2025年8月1日閲覧。

- ^ a b “スチール缶リサイクル年次リポート2016”. 環境省. 2025年8月1日閲覧。

- ^ a b 缶のふたの歴史-容器を学ぼう!

- ^ 参考

- ^ 例外がモンスターエナジーの57mm径355ml入り缶で、この容器自体が同製品の一種トレードマークとなっている

- ^ カン入りジュース また大量スズ 都、六社に回収指示『朝日新聞』1970年(昭和45年)12月4日朝刊 12版 3面

- ^

“観戦の楽しみ方③▷スタジアムで乾杯!!”. 初心者向け サッカー観戦の楽しみ方・観戦ガイド♡2020:Jリーグ.jp. 2020年3月3日. 2020年11月1日時点のオリジナルよりアーカイブ. 2021年12月26日閲覧.

Jリーグでは、アルコール飲料のスタジアム内への持ち込みは可能ですが、ビン・カンの持ち込みは禁止されています。よって、中身は入場口にて、紙コップに移しての入場が必要になります。

- ^

“試合運営管理規程”. 【公式】観戦マナー&ルール:About Jリーグ:Jリーグ公式サイト(J.LEAGUE.jp). 2021年3月25日. 2021年12月24日時点のオリジナルよりアーカイブ. 2021年12月26日閲覧.

第3条(持ち込み禁止物)観客等は、主催者または主管者が特に必要と認めた場合を除き、以下の各号に掲げる物を施設等に持ち込むことはできない。1.花火、爆竹、発煙筒、煙玉、銃刀類・毒劇物等法令に抵触する物、殺虫剤、ドライアイス、エアガン・バネ式鉄砲、ガスホーン、ビン・カン類、(以下略)

{{cite web2}}: CS1メンテナンス: 先頭の0を省略したymd形式の日付 (カテゴリ)

関連項目

- 製缶

- バッジ - 金属製で中が空洞のものを缶バッジという。

- ニコラ・アペール

- 缶詰

- 瓶

- ペットボトル

- 「缶」で始まるページの一覧

- タイトルに「缶」を含むページの一覧

缶

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 09:21 UTC 版)

通常、缶全体が暗緑色(オリーブドラブ)に塗られており、内容が側面に黒字で書いてある。しかし、缶切りを使った際に、剥げた塗料が食品に混じらないための配慮から、缶上部の縁は無塗装となっている。1990年代初頭までは無塗装のまま支給されていたが、隠掩蔽の不都合(光を反射するので備蓄点が知られてしまう)などの理由で順次OD塗装された物が支給された。ごく一部であるが、貯蔵用のもので全体が無塗装のものもある。特に災害救助派遣では、無塗装の物が支給される場合もある。これらの缶は大きさが工夫され、一番大きなご飯の空き缶の中に小さなおかずの缶の空き缶を重ね、入れ子にすることで、ゴミの減量化に伴う隠蔽性の向上が期待されている。 21世紀初頭現在、一般に出回っている缶詰はプルトップなどの簡単に開けられる物が多いが、このI型では航空機から投下する際の衝撃に耐えられるよう、あえてプルトップを採用しないようになっており、このため開缶には別途缶切りが必要である。航空機投下ではもちろんパラシュートを用いるものの、着地の衝撃は大きく、汁物の入ったレトルトパウチでは耐えることができない点も、II型にI型が取って代わられることのない理由となっている。2005年にはJIS改正に伴い缶詰サイズも変更になったほか、従来型の上面と底面にあったリムが、底面のプレス加工板金への変更に伴い、より接合部の少ない(強度の増した)缶詰へと変更された。 また、銃剣など他の装備を缶切りに使うと、それらが本来の使い方ができなくなる損傷・破損を起こす可能性がある。それを回避するためと、個別に缶切りなどの道具を持ち運ぶ必要をなくすために、小さな缶切りが缶の縁もしくは段ボールの箱にビニールに包まれた形で付属している(乾パンに付属するウインナー缶のみすべての缶に付いており、それ以外は箱に同封)この缶切りは、ご飯缶24個1ケースに付き4個ずつ・おかず缶48個1ケースにも4個ずつ、プレス加工の簡単な缶切りが付属しているという。写真では、左の列の手前から2番目の缶に、缶切りが装着されている。缶切りには「10円玉で外して下さい」と打刻してある。この簡易缶切りは一つで25個以上の缶が開けられる耐久性がある。ただ、数が少ないため取り合いになりやすく、自前の缶切りを携行する隊員もいる。

※この「缶」の解説は、「戦闘糧食I型」の解説の一部です。

「缶」を含む「戦闘糧食I型」の記事については、「戦闘糧食I型」の概要を参照ください。

缶

缶 |

罐

「缶」の例文・使い方・用例・文例

- ミカンの缶詰

- トマトジュースを2缶飲む

- ペンキの缶

- 缶詰

- 缶ビール

- 缶ビール2箱

- 缶詰め飲料

- 缶詰め食品

- 彼は空き缶を灰皿代わりに使った

- 鍵型の缶切りが付いた缶詰

- 仕事の後は料理する時間がないのでもっぱら缶詰を食べて暮らしている

- 缶切り

- 床に落とした缶を拾い上げなさい

- 棚には一列に缶が並んでいた

- 缶詰にすると食物の風味がなくなることが多い

- 私たちは地下室にいろいろの缶詰を蓄えている

- 豆2缶

- 缶詰と瓶詰のサケがございます。

- 大道芸人の前の缶にコインは入っていなかった。

- 彼は缶からビールをがぶがぶ飲んだ。

缶と同じ種類の言葉

「缶」に関係したコラム

-

飲用として流通しているコーヒーの木には、「アラビカ種」と「ロブスタ種」の2つの品種があります。アラビカ種は世界のコーヒー生産量のおよそ80%を占めています。一方、ロブスタ種は世界のコーヒー生産量のおよ...

- >> 「缶」を含む用語の索引

- 缶のページへのリンク