こうどどうろこうつう‐システム〔カウドダウロカウツウ‐〕【高度道路交通システム】

読み方:こうどどうろこうつうしすてむ

⇒アイ‐ティー‐エス(ITS)

高度道路交通システム

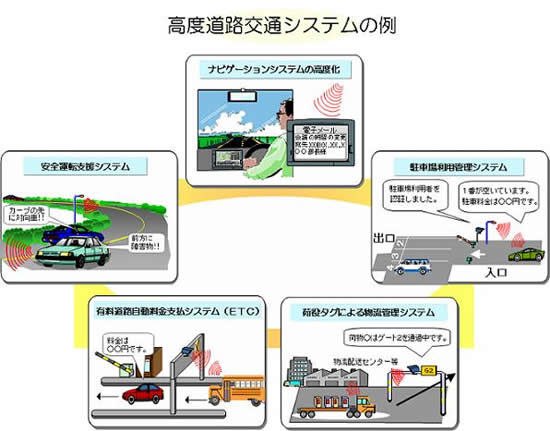

ITS(Intelligent Transport Systems)とは、最先端の情報通信技術を利用し、「人」と「道路」と「車両」とを一体のシステムとして構築し、渋滞、交通事故、環境悪化等道路交通問題の解決を図るシステムです。

総務省においては、ITSが進化するモータリゼーション社会の中で公共的課題の解決に大きく寄与するものであり、社会的基盤性が高いシステムであることから、民間関係団体や関係省庁と連携を図るとともに、国民共有の財産である電波をITSのアプリケーションで有効に活用すべくITS情報通信技術の研究開発、標準化、普及促進等の施策に取り組んでいます。

わが国においては、総務省、警察庁、経済産業省、国土交通省が連携して、ITSを推進しています。平成14年1月以降は、関係4省庁の密接な連携の下に効率的・効果的にITSを推進するため、ITS関係4省庁連絡会議を設置しています。

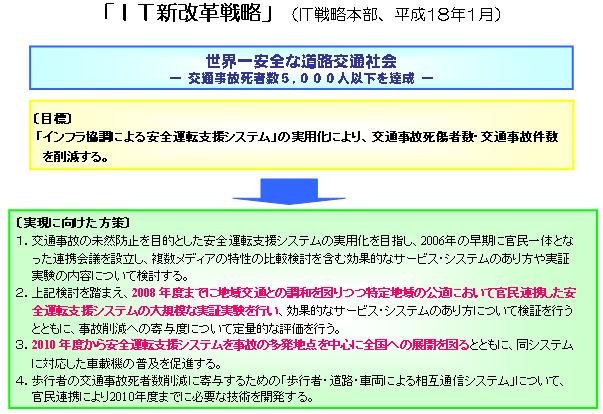

また、平成18年4月にはIT新改革戦略(IT戦略本部、平成18年1月)に基づき、総務省、警察庁、経産省、国交省、日本経団連、ITS Japanが参画する「ITS推進協議会」が内閣官房を取りまとめ役として設置されました。ITS推進協議会において、民間及び関係省庁が一体となり、最適なシステムを構築していくための総合的な検討を進めています。

第一に、ITSは、道路交通に関する総合的な情報通信システムであり、交通渋滞の軽減、交通事故の減少、輸送効率化、地球環境との調和等の国民生活に身近な道路交通問題の切り札です。また、21世紀は高齢化や少子化の進展と生産年齢人口の減少等の社会的制約が顕在化することが明らかであり、道路交通面においてもドライバーの負担をできるだけ軽くするようなシステムが要請されていることから、ITSはこの分野で大きく貢献できるものです。

第二に、ITSは、日本全国に網目のように整備された道路の利用と全国7,000万台にものぼる自動車の運行に関する施策であり、自動車、情報機器等、関連産業の発展を通じて相当な経済波及効果が予想され、昨今の我が国の経済情勢に鑑み、新しい産業の創出が期待できるものです。ITSは、21世紀のマルチメディア移動通信の中核をなすものであり市場性が大いに期待されており、現在の携帯電話に代表される移動通信の発展と同様、将来の多彩なアプリケーション創造によるITSビジネスの開花が期待されるものです。

第三に、ITSは、国民生活に密着した道路交通を通じ、国民に高度情報通信社会の具体的な姿を示すものです。ITSは、国民生活の大部分を占める道路、交通、車両等の移動空間に関する施策であり、最先端の情報通信技術により、豊かで活力があり、多様なライフスタイルが期待される高度情報通信社会を先導する役割が期待されるものです。

VICS

VICS(Vehicle Information and Communication System:道路交通情報通信システム)は、FM多重放送及び2.5GHz帯の電波による電波ビーコンや光ビーコンの3メディアを用いて、渋滞情報等の道路交通情報をリアルタイムにドライバーに提供するシステムです。平成8年4月にサービスが開始され、現在、全国の一般道路及び高速道路においてサービスが提供されています。VICS対応車載器は普及を続けており、平成19年11月には累計出荷台数が2,000万台を突破しています。

今後は、VICSによる提供情報内容の高度化、プローブ情報の利用、提供エリア・ビーコン数の拡大とともに、デジタル放送を利用した提供情報内容のより一層の充実化(情報料の増大、高速化・リアルタイム性の向上等)が期待されます。

ETC(Electronic Toll Collection System:ノンストップ自動料金支払いシステム)は、5.8GHz帯の電波を使って、自動車と路側の間を無線通信で結ぶことにより、有料道路の料金所において一旦停車することなく料金収受を電子的に行うことを可能とするシステムです。

平成13年3月30日に63料金所で一般利用者に対する実サービスが開始され、平成16年4月には全国全ての料金所(約1,300料金所)で利用できるようになりました。

ETCの利用できる料金所等の拡大に伴って、ETC車載器は普及を続けています。

DSRC

DSRC(Dedicated Short Range Communications:狭域通信)は、5.8GHz帯の電波によりETCの技術を応用して、例えば路側に設置した無線設備(DSRC基地局)と路上を走行する車両内に設置した無線設備(DSRC陸上移動局)との間を高速の無線通信回線で結び、短距離・小ゾーンの大容量双方向移動通信です。

DSRCを使うことで、限定されたエリアの中で大量の情報を瞬時にやり取りすることができることから、駐車場管理や物流管理、ガソリンスタンド代金支払等の様々な分野においても利用可能となるよう、平成13年4月に関係省令等の整備を行いました。

今日、DSRC応用サービスの早期普及が期待されており、DSRCの着実な普及を積極的かつ強力に推進するため、幅広い関係者の参加によるDSRC普及促進検討会が平成16年1月に設立されました。

テレマティクス

テレマティクスは、通信(Telecommunication)と情報科学(Informatics)の造語で、携帯電話システムとカーナビ等の車載器の連携によって、自動車などへリアルタイムに必要な情報を提供するなど、様々なアプリケーションを実現するシステムです。現在、国内自動車メーカそれぞれで独自のテレマティクスのサービスが行われています。

ミリ波車載レーダー

車載レーダーは、76GHz帯の電波(ミリ波)を使って、例えば走行する自車のまわりの走行車両との距離や速度を検知することによって、ドライバーや歩行者の安全を支援するためのシステムの一つです。

ITS情報通信システムの将来像イメージ

現在、ITS情報通信システムとして、既にVICS、ETC等が実用化されています。また、情報提供エリアの広域性等から道路交通情報等の公共性の高いITS情報を提供している放送メディアをはじめ、携帯電話、各種自営無線、GPS等の各種情報通信システムについても、ITS情報の提供メディアとして活用されています。今後は、高品質かつ高速度での情報伝送を可能とする次世代携帯電話や次世代インターネット、さらには、地上デジタル放送、衛星デジタル放送等も新たにITS情報の提供メディアとして活用されると考えられます。

このようにITSの各システムでは、様々な電波メディアが利用され、それぞれが普及し又は実用化に向けた研究開発が精力的に進められているところです。総務省では、ITSの普及促進と国際的な標準化を推進するとともに、誰もが快適に意のままに移動できる安全・安心な道路交通社会の実現をめざし、高度化を続ける電波メディアをITSにおいて活用し、ユビキタス環境下でのITSの研究開発を進めています。

高度道路交通システム

高度道路交通システム

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/19 04:00 UTC 版)

高度道路交通システム(こうどどうろこうつうシステム、Intelligent Transport Systems、ITS)は、IT (Information Technology) を利用して交通の輸送効率や快適性の向上に寄与する一連のシステム群を指す総称名[1][2]である。高度交通システム(こうどこうつうシステム)とも。道路交通、鉄道、海運、航空などの交通が対象となる。

概説

高度道路交通システム(ITS)は情報通信やエレクトロニクスといった新技術を活用して交通システムのインテリジェント化を図り安全・円滑・快適な交通環境を実現するシステムである[3]。

各種のシステムがITSには含まれる。例えば、バスロケーションシステム、e-Call、カーシェアリングにおける自動車の予約、タクシーのワイパー稼働状況をもとにした局地気象情報の提供など多岐にわたる。

各国の取り組み

欧州

ヨーロッパでは1984年に欧州委員会が研究開発プロジェクトに助成金を交付するフレームワークプログラムを開始[3]。1985年からはバイオ・医療技術、通信技術、エネルギー、運輸技術などの9分野について市場指向性が強いEUREKAプログラムが開始された[3]。1991年にはERTICOが設立された[3]。

米国

アメリカでは1990年にITS Americaが設立された[3]。同年、アメリカ合衆国運輸長官のサミュエル・K・スキナーが議会でITSの重要性を訴えてITSの技術開発が国家プロジェクトに位置づけられた[3]。1991年には総合陸上輸送効率化法(ISTEA)が成立した[3]。

日本

日本では1994年に道路・交通・車両インテリジェント化推進協議会(VERTIS)が設立された[3]。

日本においては、以下の9つの開発分野に分けるシステム分類がある[4]。

- ナビゲーションシステムの高度化

- 自動料金収受システム

- 安全運転の支援

- AHS(高速道路を中心とした安全運転の支援システム)

- DSSS(一般道路を中心とした安全運転の支援システム)

- 先進安全自動車(ASV、車両を中心とした安全運転の支援システム)

- 交通管理の最適化

- 道路管理の効率化

- 公共交通の支援

- PTPS(公共車両優先システム)

- TDM(交通需要マネジメント)

- IMTS (磁気誘導式鉄道とも呼ぶ。法的には鉄道扱い)

- デマンドバス

- パークアンドライド

- 商用車の効率化

- 共同配送

- ロケーション管理システム

- 歩行者等の支援

- 緊急車両の運行支援

国際標準化とITS世界会議

国際標準化

1990年代にITSの技術が世界的に広がりをもち始めたことから国際標準化が課題となった[3]。国際標準化機構(ISO)にはワーキンググループが設置されており各国が議長国を分担している[3]。

ITS世界会議

三つのITS団体(欧州:ERTICO、アメリカ:ITS America、アジア太平洋: ITS Japan)が毎年共同で開催する唯一の世界会議であり、技術開発、政策、市場動向など様々な観点を情報交換し、交通問題の解決やビジネスチャンスの創出を目的とした会議である。

研究の発表、展示などで構成され通常の開催期間は4〜5日間程度である。

1994年(第1回フランス・パリ)からITS世界会議が開催されている。日本での開催は、2004年名古屋市、2013年の東京都で、東京ビッグサイトや東京国際フォーラムなどで展示公開が行われた。

欧州、アジア太平洋、米州の順番で開催される。

| 回数 | 年 | 開催都市 | 開催国 | 会期 | 参加国/地域 | 参加者 | 出展数 | セッション数 | 論文数 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 1994 | パリ | フランス | 11月30日-12月3日 | 11 | 2,200 | 74 | 94 | 483 |

| 2 | 1995 | 横浜 | 日本 | 11月9日-11月11日 | 38 | 3,400 | 49 | 59 | 469 |

| 3 | 1996 | オーランド | アメリカ | 10月14日-10月18日 | 37 | 5,000 | 150 | 153 | 797 |

| 4 | 1997 | ベルリン | ドイツ | 10月21日-10月24日 | 43 | 5,000 | 189 | 121 | 594 |

| 5 | 1998 | ソウル | 韓国 | 10月12日-10月16日 | 50 | 23,960 | 85 | 104 | 768 |

| 6 | 1999 | トロント | カナダ | 11月8日-11月12日 | 58 | 4,661 | 152 | 123 | 540 |

| 7 | 2000 | トリノ | イタリア | 11月6日-11月9日 | 53 | 7,300 | 197 | 144 | 611 |

| 8 | 2001 | シドニー | オーストラリア | 9月30日-10月4日 | 46 | 3,818 | 166 | 110 | 500 |

| 9 | 2002 | シカゴ | アメリカ | 10月14日-10月17日 | 42 | 4,376 | 239 | 129 | 512 |

| 10 | 2003 | マドリード | スペイン | 11月16日-11月20日 | 75 | 6,300 | 233 | 167 | 727 |

| 11 | 2004 | 名古屋 | 日本 | 10月18日-10月24日 | 53 | 61,394 | 250 | 92 | 763 |

| 12 | 2005 | サンフランシスコ | アメリカ | 11月6日-11月10日 | 55 | 7,130 | 163 | 136 | 710 |

| 13 | 2006 | ロンドン | イギリス | 10月8日-10月12日 | 75 | 7,262 | 243 | 143 | 899 |

| 14 | 2007 | 北京 | 中国 | 10月9日-10月13日 | 52 | 42,000 | 163 | 107 | 851 |

| 15 | 2008 | ニューヨーク | アメリカ | 11月16日-11月20日 | 66 | 8,057 | 250 | 300 | 1,021 |

| 16 | 2009 | ストックホルム | スウェーデン | 9月21日-9月25日 | 64 | 8,512 | 254 | 118 | 811 |

| 17 | 2010 | 釜山 | 韓国 | 10月25日-10月29日 | 84 | 38,700 | 213 | 223 | 1,037 |

| 18 | 2011 | オーランド | アメリカ | 10月16日-10月20日 | 59 | 6,510 | 210 | 210 | 1,037 |

| 19 | 2012 | ウィーン | オーストリア | 10月22日-10月26日 | 91 | 9,952 | 345 | 304 | 871 |

| 20 | 2013 | 東京 | 日本 | 10月14日-10月18日 | 65 | 20,691 | 238 | 250 | 1,000 |

| 21 | 2014 | デトロイト | アメリカ | 9月7日-9月11日 | 65 | 9,100 | 330 | ||

| 22 | 2015 | ボルドー | フランス | 10月5日-10月9日 | 102 | 12,249 | 433 | 250 | |

| 23 | 2016 | メルボルン | オーストラリア | 10月10日-10月14日 | 73 | 11,496 | 278 | ||

| 24 | 2017 | モントリオール | カナダ | 10月29日-11月2日 | 54 | 6,000 | 301 | ||

| 25 | 2018 | コペンハーゲン | デンマーク | 9月17日-9月21日 | 96 | 10,000 | 400 | ||

| 26 | 2019 | シンガポール | シンガポール | 10月21日-10月25日 | 95 | 14,700 | 321 | 214 | |

| 2020[注 1] | |||||||||

| 27 | 2021 | ハンブルク | ドイツ | 10月11日-10月15日 | 66 | 13,200 | 198 | 210 | |

| 28 | 2022 | ロサンゼルス | アメリカ | 9月18日-9月22日 | 64 | 6,500 | 211 | ||

| 29 | 2023 | リスボン | ポルトガル |

脚注

注釈

- ^ 2020年はロサンゼルスで開催が予定されていたが中止され、2022年に振替開催となった。

出典

- ^ 電子情報通信学会高度交通システム研究会

- ^ 情報処理学会高度交通システム研究会

- ^ a b c d e f g h i j 小塚一宏. “ITS (高度道路交通システム) の国内外の動向” (PDF). 豊田中央研究所. 2018年5月3日閲覧。

- ^ 浅井建爾 2001, p. 209.

参考文献

- 浅井建爾『道と路がわかる辞典』(初版)日本実業出版社、2001年11月10日。ISBN 4-534-03315-X。

関連項目

外部リンク

- 高度道路交通システムのページへのリンク