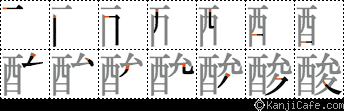

す【酢/×醋/▽酸】

読み方:す

酢酸を含む酸味のある調味料。ほかに有機酸類・糖類・アミノ酸類を含み芳香とうまみをもつ。日本には4世紀ごろに中国から伝来。米酢(こめす)・粕酢(かすず)などの穀物酢、りんご酢・ぶどう酢などの果実酢など、醸造酢が主であるが、氷酢酸を主原料とする合成酢もある。

さん【酸】

読み方:さん

[音]サン(呉)(漢) [訓]すい す

さん【酸】

酸性

酸

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/08 14:42 UTC 版)

化学において、酸(さん、英: acid)とは、一部の化学物質を指す総称である。具体的な定義は後述。塩基の対義語。

概要

一般に、プロトン(H+)を与える、または電子対を受け取る物質である。歴史上、概念の拡大を伴いながら、幾つかの定義が考えられた。

酸・塩基は相対的な概念である。ある物質に対する酸が、他の物質に対して塩基であることが多い。例えば、水はアンモニアに対して酸である(H+を与える)が、塩化水素に対して塩基である(H+を奪う)。

酸の塩基度

酸の1分子中に含まれる水素原子のうち、金属原子で置き換えられる水素原子の数をその酸の塩基度といい、塩基度2以上の酸を多塩基酸と呼ぶ。

一塩基酸

一塩基酸は中和反応において、一分子につきひとつのプロトンを出す。

(例:HA=一塩基酸):