さいとう‐たかお〔‐たかを〕【さいとう・たかを】

読み方:さいとうたかお

[1936〜2021]漫画家。大阪の生まれ。本名、斎藤隆夫。日本の漫画界に「劇画」という分野を確立。「ゴルゴ13(サーティーン)」は、国際情勢をふまえ、豊富なアクションを取り入れたストーリー展開で評価が高い。他に「無用ノ介」「影狩り」など。

さいとう‐たかお〔‐たかを〕【斎藤隆夫】

斎藤隆夫 さいとう たかお

兵庫生まれ。政党政治家。東京専門学校卒業。明治31年(1898)弁護士を開業。34年(1901)米国イェール大学に留学。大正元年(1912)衆議院議員に当選、以後当選13回を数えた。立憲国民党、立憲同志会、憲政会、立憲民政党に所属。昭和11年(1936)2.26事件後の第69議会で「粛軍演説」を行い、軍部の政治介入を厳しく批判した。15年(1940)の第75議会では、事変処理を糾弾し議会から除名されたが(反軍演説問題)、17年(1942)の翼賛選挙で非推薦で当選した。戦後、日本進歩党結成に参加。第1次吉田内閣、片山内閣で国務相となる。

| キーワード | 政治家 |

|---|

(注:この情報は、国立国会図書館ホームページ内の「近代日本人の肖像」の内容を転載しております。掲載内容の複製については、国立国会図書館の許諾を得る必要があります。)

斎藤隆夫

斎藤隆夫

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/15 21:52 UTC 版)

|

齋藤󠄁 隆󠄁夫

|

|

|---|---|

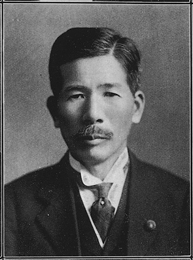

斎藤隆夫(1920年)

|

|

| 生年月日 | 1870年9月13日 |

| 出生地 |  日本・但馬国出石郡(現・兵庫県豊岡市) 日本・但馬国出石郡(現・兵庫県豊岡市) |

| 没年月日 | 1949年10月7日(79歳没) |

| 死没地 |  日本 東京都文京区 日本 東京都文京区 |

| 出身校 | 旧制東京専門学校 (現・早稲田大学) イェール大学法科大学院留学 |

| 所属政党 | (立憲国民党→) (立憲同志会→) (憲政会→) (立憲民政党→) (無所属→) (日本進歩党→) (民主党→) (無所属/民主クラブ→) 民主自由党 |

初・第2代 行政調査部総裁 初・第2代 行政調査部総裁

|

|

| 内閣 | 第1次吉田内閣 片山内閣 |

| 在任期間 | 1946年10月28日 - 1948年3月10日 |

| 内閣 | 第1次吉田内閣 |

| 在任期間 | 1946年5月22日 - 1947年5月24日 |

| 選挙区 | 兵庫県第5区 |

| 当選回数 | 13回 |

| 在任期間 | 1912年5月17日 - 1940年3月7日[注釈 1] 1942年5月1日 - 1949年10月7日 |

斎藤 隆夫(さいとう たかお、 旧字体:齋藤󠄁 隆󠄁夫、1870年9月13日〈明治3年8月18日〉 - 1949年〈昭和24年〉10月7日)は、日本の弁護士、政治家である。

帝国議会衆議院において、立憲主義・議会政治・自由主義を擁護し、弁舌により軍部の政治介入に抵抗した。

来歴・人物

但馬国出石郡、現在の兵庫県豊岡市出石町中村に斎藤八郎右衛門の次男として生まれる。8歳になり福住小学校に入学したが、12歳の頃「なんとしても勉強したい」という一念から京都の学校で学ぶことになった。ところが彼の期待していた学校生活とは異なり、1年も経たず家へ帰ってきた。その後、農作業を手伝った。

21歳の冬に、東京まで徒歩で移動する[1]。上京後は後に徳島県知事である桜井勉の書生となる。桜井の退官後は桜井からの紹介で同郷但馬の朝来郡出身で大物財界人の原六郎の支援を受ける。1891年(明治24年)9月に東京専門学校(現・早稲田大学)行政科に入学、1894年(明治27年)7月に同校同学科を首席で卒業[2]。同年判事検事登用試験(現・司法試験)に不合格も、翌年1895年(明治28年)弁護士試験(現司法試験)に合格(この年の弁護士試験合格者は1500名余中33名であった)。その後、アメリカのイェール大学法科大学院に留学し公法や政治学などを学ぶ(イェール大学の同窓生という意味では原と斎藤は先輩後輩の間柄になる)。

帰国後の1912年(明治45年・大正元年)養父郡選出の衆議院議員佐藤文兵衛の後継として原の旧知であった斎藤に白羽の矢が立ち立憲国民党より総選挙に出馬、初当選を果たす。斎藤が説いた「国民は政治を監視し、監督する責任がある」という教えに共鳴した地元の青年たち[3]が斎藤の選挙を早くから支えた。以後、1949年(昭和24年)まで衆議院議員当選13回。生涯を通じて落選は1回であった。第二次世界大戦前は立憲国民党・立憲同志会・憲政会・立憲民政党と非政友会系政党に属した。普通選挙法導入前には衆議院本会議で「普通選挙賛成演説」を行った。この間、濱口内閣では内務政務次官、第2次若槻内閣では法制局長官を歴任している。

腹切り問答を行った浜田国松や人民戦線事件で検挙される加藤勘十とともに反ファシズムの書籍を出したり卓越した弁舌・演説力を武器にたびたび帝国議会で演説を行って満洲事変後の軍部の政治介入、軍部におもねる政治家を徹底批判するなど立憲政治家として軍部に抵抗した。

- 1932年(昭和7年)3月22日(第61回帝国議会)、野党民政党の代表として演壇に立ち、桜田門事件の責任を取って犬養内閣が総辞職しないのはおかしいと主張した。このときの模様については、フランスから来た女性ジャーナリスト、アンドレ・ヴィオリスの『1932年の大日本帝国』で描写されている[4]。

- 1935年(昭和10年)1月24日、「岡田内閣の施政方針演説に対する質問演説」で「陸軍パンフレット」[5]と軍事費偏重を批判。

- 1936年(昭和11年)5月7日(第69特別帝国議会)、「粛軍演説」(「粛軍に関する質問演説」)を行った。

- 国家総動員法制定前の1938年(昭和13年)2月24日(第73帝国議会)、「国家総動員法案に関する質問演説」を行った。

- 1940年(昭和15年)2月2日(第75帝国議会)、「反軍演説」(「支那事変処理中心とした質問演説」)を行った。

反軍演説が軍部、及び軍部との連携・親軍部志向に傾斜していた議会内の諸党派勢力(政友会革新派(中島派)、社会大衆党、時局同志会など)より反発を招き、3月7日に議員の圧倒的多数の投票により衆議院議員を除名された。しかし、1942年(昭和17年)総選挙では軍部などからの選挙妨害や内務省からの選挙文書の差し押さえをはねのけ、翼賛選挙で非推薦ながら兵庫県5区から最高点で再当選を果たし衆議院議員に返り咲く。

| 映像外部リンク | |

|---|---|

戦後斎藤の選挙演説(7:00から)[6] 戦後斎藤の選挙演説(7:00から)[6] |

第二次世界大戦後の1945年(昭和20年)11月、日本進歩党の創立に発起人として参画、翌年の公職追放令によって進歩党274人のうち260人が公職追放される中、斎藤は追放を免れ総務委員として党を代表する立場となり、翌1946年(昭和21年)に第1次吉田内閣の国務大臣(就任当時無任所大臣、後に初代行政調査部総裁[注釈 2])として初入閣する。

1947年(昭和22年)3月には民主党の創立に参加、同年6月に再び片山内閣の行政調査部総裁として入閣、民主党の政権への策動に反発し1948年(昭和23年)3月に一部同志とともに離党。日本自由党と合体して民主自由党の創立に参加。翌1949年(昭和24年)1月の総選挙で13回目の当選を果たすも、同年心臓病と肋膜炎を併発し、東大物療内科で死去[7]。享年79。墓所は青山霊園(1イ3-2)。

栄典

演説

「普通選挙賛成演説」、「粛軍演説」、「反軍演説」を斎藤の三大演説と扱われる。

普通選挙賛成演説

|

この節の加筆が望まれています。

|

大正14年3月2日に衆議院本会議で行われた演説は帝国議会速記録に公開されており、演説後の登壇者に「齋藤君は二時間以上も喋って」という発言が見られる[9]。

粛軍に関する質問演説

岡田内閣の施政方針演説に対する質問演説

|

この節の加筆が望まれています。

|

国家総動員法案に関する質問演説

政府の独断専行に依って、決したいからして、白紙の委任状に盲判を捺してもらいたい。これよりほかに、この法案すべてを通じて、なんら意味はないのである.....[10]

など議会の審議、決議なしで国民を戦時体制のために統制する国家総動員法の危険性を指摘した。

演説後、同僚議員に「この案はあまりに政党をなめている」「僕は自由主義最後の防衛のために一戦するつもりだ」と語っている。しかし斎藤の反対もむなしく、懐疑的であった二大政党もついに賛成に回り国家総動員法は可決された。

支那事変処理中心とした質問演説

逸話

「ネズミの殿様」とのあだ名[11]で国民から親しまれ、愛され、尊敬された政治家であり、その影響力は尾崎行雄、犬養毅に並ぶと言っても過言ではないほどであった。あだ名の由来は小柄でイェール大学に通っていた時に肋膜炎を再発し肋骨を7本抜いた影響で演説の際、上半身を揺らせる癖があったことによる[12]。

反軍演説で除名処分を受けた後、「第七十五帝国議会去感」という一編の漢詩を残している。

吾言即是万人声 (吾が言 即ち是れ万人の声)

褒貶毀誉委世評 (褒貶毀誉は世評に委ねん)

請看百年青史上 (請う看よ 百年青史の上)

正邪曲直自分明 (正邪曲直 自ずから分明なるを)

著作

著作は2025年現在、すべて著作権保護期間を満了したパブリックコンテンツである。

単著

- 『帝国憲法論』斎藤隆夫、1901年6月。 NCID BN14491063。全国書誌番号: 40023577。

- 『比較国会論』渓南書院、1906年11月。

NCID BN15387919。全国書誌番号:

40020660。

- 『比較国会論』(復刻版)信山社出版〈日本立法資料全集 別巻797〉、2012年12月。 ISBN 9784797264425。 NCID BB11183592。全国書誌番号: 22194484。

- 『人生之蹉跌 洋行之奇禍』渓南書院、1907年4月。 NCID BA73165264。全国書誌番号: 41017514。

- 『立憲国民之覚醒』溪南書院、1911年12月。 NCID BA73164749。

- 広瀬吉郎 編『欧州諸国の政党を論じて日本の政党に及ぶ 二大政党と非政友合同』立憲同志会創立事務所、1914年2月。 NCID BA33725363。

- 『帝国憲法大要』憲政公論社、1926年4月。 NCID BA85202404。全国書誌番号: 72010266。

- 『府県会議員 衆議院議員 普通選挙心得』宝文館、1927年7月。 NCID BA38275537。全国書誌番号: 77101281。

- 『選挙法改正及政党政治論』民政社、1933年8月。 NCID BN13742805。全国書誌番号: 47005569 全国書誌番号: 49011800。

- 『革新論及び革新運動を戒む』日本評論社、1934年5月。 NCID BA33451392。全国書誌番号: 47011469。

- 『斎藤隆夫 軍部に告ぐ 二・二六事件―』日本講演通信社、1936年5月。 NCID BA80133348。全国書誌番号: 44024522。

- 『回顧七十年』民生書院、1948年7月。

NCID BA35563513。全国書誌番号:

50003591。

- 『回顧七十年』中央公論社〈中公文庫〉、1987年7月。 ISBN 9784122014411。 NCID BA35563513。全国書誌番号: 50003591。議会演説を増補

- 『回顧七十年』(改版)中央公論新社〈中公文庫〉、2007年7月。 ISBN 9784122048959。 NCID BA83197052。全国書誌番号: 21292555。

- 『回顧七十年』(新版)中央公論新社〈中公文庫〉、2014年9月。 ISBN 9784122060135。 NCID BB1682510X。全国書誌番号: 22491054。

共著

- 斎藤隆夫、浜田国松、加藤勘十 著、報知新聞社編輯局 編『議会主義か・フアツシヨか』第百書房、1937年1月。 NCID BB16072850。全国書誌番号: 20580867。

- 斎藤隆夫、片山哲、田川大吉郎『前議会の後記』教文館〈時の論叢書 第4輯〉、1940年6月。 NCID BA47829844。全国書誌番号: 46066616。

論集

- 『憲法及政治論集』渓南書院、1915年5月。 NCID BA50052622。全国書誌番号: 43020086。

- 『斎藤隆夫政治論集』斎藤隆夫先生顕彰会、1961年10月。

NCID BA41068042。全国書誌番号:

61011752。

- 『斎藤隆夫政治論集』(復刻版)新人物往来社、1994年11月。 ISBN 9784404021496。 NCID BN12396072。全国書誌番号: 95024434。

日記

- 伊藤隆 編『斎藤隆夫日記』 上(大正5年~昭和6年)、中央公論新社、2009年9月。 ISBN 9784120040603。 NCID BA91746790。全国書誌番号: 21685192。

- 伊藤隆 編『斎藤隆夫日記』 下(昭和7年~24年)、中央公論新社、2009年11月。 ISBN 9784120040610。 NCID BA91746790。全国書誌番号: 21704436。

参考文献

- 草柳大蔵『齋藤隆夫かく戦えり』グラフ社、2006年。ISBN 4766209613 - 元版は文藝春秋(1981年)

- 松本健一『評伝 斎藤隆夫 孤高のパトリオット』東洋経済新報社、2002年/岩波現代文庫、2007年、ISBN 4006031548

- 大橋昭夫『斎藤隆夫 立憲政治家の誕生と軌跡』明石書店、2004年。ISBN 4750320048

- 春田国男『政治家の条件 リベラリスト斎藤隆夫の軌跡』みもざ書房、2008年

- コミック『NHKその時歴史が動いた:昭和史激動編「我が言は、万人の声」-太平洋戦争前夜、日本を揺るがした国会演説』

大林かおる作画、ホーム社、2007年。 ISBN 978-4-8342-7381-6 - 上田平雄『不屈の政治家斎藤隆夫』藤書房、1992年。

脚注

注釈

出典

- ^ 『回顧七十年』「上京し、弁護士となる」より。

- ^ 『会員名簿 昭和2年11月』早稲田大学校友会、1927年、243頁。

- ^ 記者、有田哲文さん「”日曜に想う”ー斎藤隆夫がいた帝国議会」『朝日新聞』2024年8月11日。

- ^ アンドレ・ヴィオリス著『1932年の大日本帝国』、大橋尚泰訳、草思社、2020年、p.89-90

- ^ 正式名称『国防の本義と其強化の提唱』

- ^ 株式会社日本映画社・国立歴史民俗博物館・NHK戦争証言アーカイブス、1946、「近づく総選挙 どの政党を支持すべきか?」『日本ニュース 戦後編』第11号、1946年3月28日(2013年11月30日取得)。

- ^ 『朝日新聞』 1949年10月8日

- ^ 『官報』第1499号・付録「辞令二」1931年12月28日。

- ^ 内閣印刷局、1925、「衆議院議員選擧法改正法律案 第二讀會」『官報號外 大正十四年三月三日 衆議院議事速記錄第二十一號』四七八~四八五頁、帝国議会会議録検索システム(国立国会図書館)、(2013年11月30日取得、 https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/#/detail?minId=005013242X02119250302 )。

- ^ 内閣印刷局、1938、「國家總動員法案 第一讀會」『官報號外 昭和十三年二月二十五日 第七十三囘帝國議會 衆議院議事速記錄第十七號』三四九頁2段目中央、(2013年12月1日取得、 https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/#/detailPDF?minId=007313242X01719380224&page=1&spkNum=0¤t=-1 )。

- ^ 岡本一平の新聞漫画による。

- ^ 『回顧七十年』「アメリカに留学」を参照。グレース・ホスピタルでの治療が理由のようである。

関連項目

外部リンク

- 『斎藤隆夫』 - コトバンク

- 『斎藤 隆夫』 - コトバンク

- 斎藤隆夫 | 近代日本人の肖像 - 国立国会図書館

- 斎藤隆夫【さいとうたかお】 | 但馬の百科事典

- その時歴史が動いた 第135回 我が言は、万人の声 ~太平洋戦争前夜、日本を揺るがした国会演説~ - ウェイバックマシン(2009年5月5日アーカイブ分)

| 公職 | ||

|---|---|---|

| 先代 (創設) |

行政調査部総裁 初代:1946年 - 1948年 |

次代 船田享二 |

| 議会 | ||

| 先代 小川原政信 |

衆議院内閣委員長 1949年 |

次代 小川原政信(代理) |

| 先代 横山金太郎 |

衆議院懲罰委員長 | 次代 武藤嘉門 |

| 党職 | ||

| 先代 川崎克 |

日本進歩党総務会長 第2代 |

次代 犬養健 |

| 先代 結党 |

民主自由党総務会長 初代:1948年 |

次代 星島二郎 |

固有名詞の分類

- 斎藤隆夫のページへのリンク