国際宇宙ステーション

名称:国際宇宙ステーション/International Space Station(ISS)

開発機関・会社:アメリカ航空宇宙局(NASA)/ロシア宇宙庁(RKA)(現 ロシア航空宇宙庁/Rosaviakosmos)/欧州宇宙機関(ESA)/宇宙航空研究開発機構(JAXA/カナダ宇宙庁(CSA)

打ち上げ年月日:1998年11月20日基本機能モジュール「ザーリャ」打ち上げ/1998年12月4日ノード1「ユニティ」打ち上げ/2000年7月12日サービスモジュール「ズヴェズダ」打ち上げ/2000年10月12日Z1トラス打ち上げ/2000年10月31日第1次滞在クルー打ち上げ/2000年11月30日P6トラス(太陽電池パネル)打ち上げ/2001年2月7日アメリカ実験棟「デスティニー」打ち上げ/2001年3月8日日本初の実験装置「中性子モニタ」打ち上げ/2001年4月19日カナダ製ロボットアーム「カナダアーム2」打ち上げ/2001年7月12日ジョイントエアロック「クエスト」打ち上げ/2001年9月26日ドッキング室DC-1「ピアース」打ち上げ/2002年4月8日S0トラス打ち上げ/2002年10月7日S1トラス打ち上げ/2002年11月23日P1トラス打ち上げ/2006年9月9日 P3P4トラス打ち上げ/2006年12月9日 P5トラス打ち上げ

打ち上げ国名・機関:機関:ロシア/ロシア宇宙庁(RKA)(現 ロシア航空宇宙庁/Rosaviakosmos)、アメリカ/アメリカ航空宇宙局(NASA)

打ち上げロケット:スペースシャトル/プロトン/ソユーズ

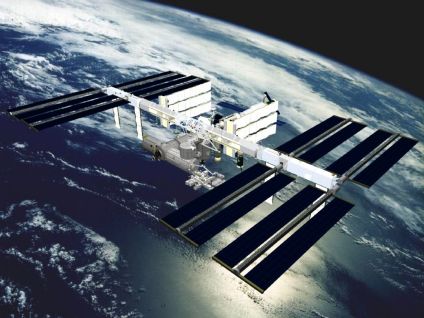

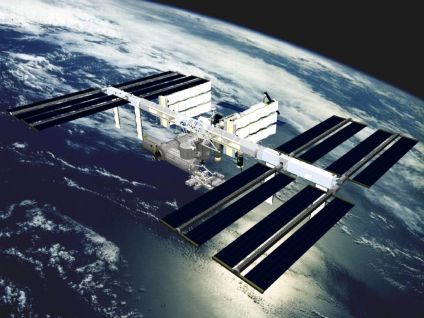

国際宇宙ステーションは高度約400km、軌道傾斜角51.6度の地球周回軌道上に打ち上げられる恒久的で多目的な有人宇宙施設です。完成時の乗員は6人で、居住モジュール1個、実験モジュール5個によって構成され、実験、観測、居住、補給、電力供給などの機能を持ちます。

宇宙ステーション計画の発端は、1984年1月にアメリカのレーガン大統領が一般教書演説の中で、スペースシャトル計画に続く宇宙開発プログラムとして発表した宇宙基地フリーダム(SSF)にあります。 10年以内に地球周回軌道上に宇宙基地を建設するとしたこの計画は、米国の航空宇宙局(NASA)、日本の科学技術庁(STA)、欧州の欧州宇宙機構(ESA)、カナダのカナダ宇宙局(CSA)が参加して始まりました。 日本の実質的な実施機関は宇宙航空研究開発機構(JAXA)です。

この計画は、米国の予算削減で宇宙ステーション「アルファ」に設計変更され、さらにロシアの参加で国際宇宙ステーションと形を変えながら現在に至っています。

国際宇宙ステーションは、両端に巨大な太陽電池パネルを持つトラスの中心部に各国のモジュールを接続する構造をとっていて、「きぼう」日本実験棟、アメリカの実験用モジュール、ヨーロッパの実験用モジュール、ロシアの実験用およびサービスモジュールが結合されます。この他にカナダは宇宙ステーションの組み立て、保守などを支援するロボットアームを担当します。 1998年から国際宇宙ステーション建設のための最初のフライトが開始され、組み立てが始まりました。2000年10月からは常時3人の乗組員の滞在がスタートしています。2001年9月にロボットアームとエアロックが取り付けられて、シャトルがいないときでも船外活動(EVA)ができるようになり、建設の第2段階が終了しました。

「きぼう」日本実験棟は、船内実験室、船外実験プラットホーム、船内保管室、ロボットアームの4システムから構成されています。 船内実験室では1気圧の環境下で、搭乗員は特に宇宙服を着用することなく、実験を行うことができます。船外実験プラットホームは各種実験装置を直接宇宙空間にさらし、無重力、高真空の環境で材料実験や観測通信を行います。船内保管室は実験装置、材料、消耗品など、地上から宇宙ステーションへ輸送される資材の貯蔵に用いられます。

「きぼう」日本実験棟は、微小重力、高真空など地上では得ることの難しい環境のもとでさまざまな実験を行います。以下がその宇宙実験の内容です。

1.微小重力を利用した新材料の開発、重力と生命の関わりを調べるライフサイエンス系実験。

2.人の生体機能とともに精神面の適応性を解明し、将来の宇宙生活の安全性、快適性を追求する有人宇宙技術研究。

3.宇宙輸送技術、ロボット技術、通信技術、エネルギー、構造物などの研究を行う理工学研究。

日本の「きぼう」は2008年ごろから、船内実験室、船内保管室、船外実験プラットホームに分けて打ち上げる予定です。また、国際宇宙ステーションの完成は2010年の予定です。

1.どんな形をして、どんな性能を持っているの?

長さ約108.5m、幅約72.8mあり、各国のモジュールや大きな太陽電池パネルで構成されます。サッカー競技場にすっぽり入るくらいの大きさで、与圧部(空気が入っているところ)は935m3。 これまで人類が宇宙空間に建設した最も大きな構造物です。重量は約420tです。 また、「きぼう」日本実験棟の構成は次のとおりです。

船内実験室=円筒型:外径4.4m、長さ11.2m、15.9t

船内保管室=円筒型:外径4.4m、長さ3.9m、4.2t

船外パレット=フレーム部:幅4.9m、高さ2.2m、長さ4.2m、1.2t

船外実験プラットフォーム=箱型:幅5.0m、高さ4.0m、長さ5.6m、4.1t

ロボットアーム=親子方式6自由度アーム:親アーム長さ9.9m、780kg、子アーム長さ1.9m、200kg

2.宇宙でどんなことをして、今はどうなっているの?

現在、国際宇宙ステーションは建設中ですが、2000年10月から3人の宇宙飛行士が滞在を始め、4ヵ月半~6ヵ月程度で交替しながら常駐しています。また、2001年2月からは実験もスタートしています。2007年2月末の時点では、国際宇宙ステーションへ607回の飛行が行われています。

まず1998年11月にロシアにより基本機能モジュール「ザーリャ」が打ち上げられ、12月にノード1「ユニティ」がザーリャにドッキングしました。 1999年5月にはアメリカとロシアの作業用クレーンが取り付けられ、2000年7月12日には最初の居住部分に当たるサービスモジュール「ズヴェズダ」がザーリャとドッキングしています。 2000年11月には長さ73mもある太陽電池パネルが取り付けられ、2001年2月には最初の実験棟「デスティニー」(アメリカ製)がユニティにドッキングし、4月にはデスティニーにロボットアーム「カナダアーム」が、7月にはエアロック「クエスト」が取り付けられました。 さらに9月にはソユーズロケットのドッキング室「ピアース」が取り付けられています。 2007年ごろには「きぼう」日本実験棟がスペースシャトルで打ち上げられる予定です。国際宇宙ステーションは2010年に完成する予定です。

3.この宇宙ステーションにのりこんだ宇宙飛行士は?

第1次滞在クルー(2000年10月31日打ち上げ)は、ウィリアム・M・シェパード、ユーリ・P・ギドゼンコ、セルゲイ・K・クリカレフです。

第2次滞在クルー(2001年3月8日打ち上げ)は、ユーリ・V・ウサチェフ、ジェームス・S・ヴォス、スーザン・J・ヘルムズです。

第3次滞在クルー(2001年8月11日打ち上げ)は、フランク・L・カルバートソン、ウラディミール・N・ジェジューロフ、ミハイル・チューリンです。

第4次滞在クルー(2001年12月6日打ち上げ)は、ユーリ・オヌフリエンコ、カール・E・ウォルツ、ダニエル・W・バーシュです。

第5次滞在クルー(2002年6月6日打ち上げ)は、ワレリー・G・コルズン、ペギー・A・ウィットソン、セルゲイ・Y・トレチェフです。

第6次滞在クルー(2002年11月24日打ち上げ)は、ケネス・バウアーソックス、ドナルド・ぺティ、ニコライ・ブダーリンです。

第7次滞在クルー(2003年4月26日打ち上げ)は、ユーリ・マレンチェンコ、エドワード・ルーです。

第8次滞在クルー(2003年10月18日打ち上げ)は、マイケル・フォール、アレクサンダー・カレリです。

第9次滞在クルー(2004年4月19日打ち上げ)は、ゲナディ・バダルカ、マイケル・フィンクです。

第10次滞在クルー(2004年10月14日打ち上げ)は、リロイ・チャオ、サリザン・シャリポフです。

第11次滞在クルー(2005年4月14日打ち上げ)は、セルゲイ・クリカレフ、ジョン・フィリップスです。

第12次滞在クルー(2005年10月1日打ち上げ)は、ウィリアム・マッカーサー、ヴァレリー・トカレフです。

第13次滞在クルー(2006年3月30日打ち上げ)は、パベル・ビノグラドフ、ジェフリー・ウィリアムズ、トーマス・ライター(7月5日打ち上げ)です。

第14次滞在クルー(2006年9月19日打ち上げ)は、マイケル・ロペズーアレグリア、ミハイル・チューリン、トーマス・ライター(7月5日打ち上げ)、スニータ・ウィリアムズ(2006年12月打ち上げ)です。

「国際宇宙ステーション」の開発

ロシアからの技術提供で新しい形の宇宙ステーション誕生へ

ロシアの参加で宇宙ステーション計画は大きく変化することになります。ロシアは、1971年のサリュートからミールにいたるまで、20年以上にわたって宇宙ステーションを運用してきました。その技術の多くがこのステーション計画に提供されることで、新しい形の宇宙ステーションが誕生することになったのです。

東西の技術が結合した「国際宇宙ステーション」いよいよ実際の建設・運用段階に突入

1995年までにまとめられた宇宙ステーションの設計は、アメリカ、ヨーロッパ、日本など西側のモジュールとロシアのモジュールが共存した形となりました。これは、アメリカ中心に開発されていたアルファと、ロシアでミールの後継用に開発されていたミール2が結合した形ともいえます。その後、宇宙ステーションの公式名称は「国際宇宙ステーション」となり、計画のフェイズ1である、シャトル/ミールミッションを経て、いよいよ1998年からフェイズ2の実際の建設や運用へと進むことになったのです。

国際宇宙ステーション想像図

Weblioに収録されているすべての辞書から国際宇宙ステーションを検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

全ての辞書から国際宇宙ステーション

を検索

全ての辞書から国際宇宙ステーション

を検索

- 国際宇宙ステーションのページへのリンク