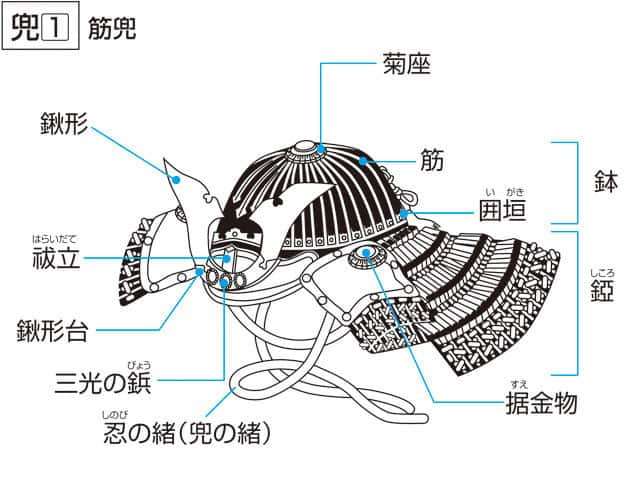

かぶと【×兜/×冑/▽甲】

読み方:かぶと

1 武将が頭部を防護するためにかぶった武具。頭を入れるところを鉢(はち)、その下に垂れて頸部(けいぶ)を覆う部分を錏(しころ)といい、鉄や革などで作る。

3 端午の節句の、1を模した飾り物。また、「兜人形」の略。《季 夏》

かり【▽甲/▽上】

かん【甲】

読み方:かん

⇒こう

かん【甲】

き‐の‐え【▽甲】

読み方:きのえ

《「木の兄(え)」の意》十干の1番目。こう。

こう【甲】

読み方:こう

[常用漢字] [音]コウ(カフ)(呉)(漢) カン(慣) [訓]きのえ よろい かぶと

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈コウ〉

〈コウ〉

3 表面を覆う堅いもの。こうら・よろいなど。「甲殻・甲板(こうはん)・甲羅/亀甲(きっこう)・装甲」

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈カン〉

〈カン〉

![[三]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02533.gif) 〈かぶと〉「甲虫」

〈かぶと〉「甲虫」

[名のり]か・かつ・き・まさる

こう〔カフ〕【甲】

読み方:こう

1 よろい。かぶと。

2 カメやカニの体を覆う硬い殻状のもの。こうら。「亀の—より年の劫」

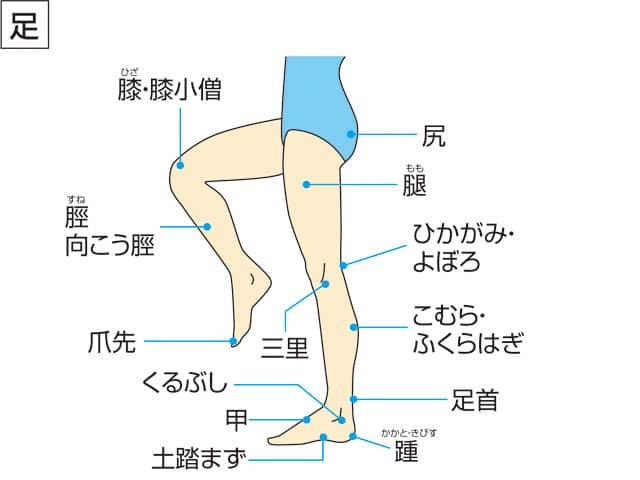

3 手や足のおもての面。手首から先の上側の部分(手の甲)と、足首から先の、地面に接しない部分(足の甲)。

6 複数の物や人を区別するときに、その名の代わりとして用いる語。「旧制高校の文科—類」

よろい〔よろひ〕【×鎧/▽甲】

甲

甲

甲

甲

甲

甲

甲

甲

甲

甲

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 甲 | かぶと |

| 甲 | かぶときのえ |

| 甲 | きね |

| 甲 | きのえ |

| 甲 | こう |

| 甲 | こうざき |

| 甲 | しん |

| 甲 | はじめ |

| 甲 | よろい |

甲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/09 01:26 UTC 版)

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

甲(こう、きのえ)は、十干の1番目である。

陰陽五行説では木性の陽に割り当てられており、ここから日本では「きのえ」(木の兄)ともいう。

概要

- 「甲」という漢字の起源についてはこれまで様々な提案がなされてきたが定説は無い[1]。十干の一番目を指す単語に用いるのは仮借による。

- 十干を順位づけに使った場合には、甲は1番目の意味となる。また、分類の名称として「甲類」「甲種」などと言うことがあるが、これは必ずしも順位を示すものではない。

- 西暦年の下一桁が4の年が甲の年となる。なお、年を表す時の別名は閼逢(閼蓬、焉逢とも)[2]。

- 中国語の化合物命名法では、メタン、メチル基など、炭素を1つ含む化合物や官能基に付けられる。

- 反対側は、己(つちのと)。

- 恵方は、東北東やや東(75度)。

甲を含む干支

脚注

出典

- ^ 于省吾 (1996), 甲骨文字詁林, 北京: 中華書局, pp. 3582–6, ISBN 7-101-01430-5

- ^ “辭典檢視 [閼逢 : ㄜˋ ㄈㄥˊ]” (中国語). 教育部《重編國語辭典修訂本》2021. 2024年3月8日閲覧。

関連項目

甲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 20:28 UTC 版)

詳細は「甲 (頭足類)」を参照 甲(こう、cuttlebone, sepion)は、(狭義の)コウイカ類がもつ内在性の貝殻である。オウムガイ類やトグロコウイカの形態とは一見無関係だが、その断面は内部には薄い板状の隔壁が密集しており、その間の隙間がオウムガイ類やトグロコウイカの気室に相当する。 コウイカ属 Sepiaでは甲の後端には棘(きょく、spine)または嘴部(しぶ、rostrum)をもつ。

※この「甲」の解説は、「頭足類の体」の解説の一部です。

「甲」を含む「頭足類の体」の記事については、「頭足類の体」の概要を参照ください。

甲

甲

甲 |

「甲」の例文・使い方・用例・文例

- 装甲車

- 手の甲

- 上甲板

- 甲板の下で

- 甲の薬は乙の毒

- ある人の食物は別の人の毒になる;甲の薬は乙の毒

- 甲板を洗い流す

- 甲高い叫び声

- カニの甲ら

- 阪神が甲子園球場で5度目の優勝を決めた

- 彼が関東・甲信越地域の競争参加資格を有する

- ますます、甲子園での活躍に期待が高まります

- 契約書記載の前払金の支払を甲に請求できる

- 甲が第一項の権利を行使する

- 彼は甲板昇降口階段を駆け上がって上甲板へ行った。

- 彼は巡航客船の甲板員である。

- 乗組員は上部甲板に集合した。

- ヘルメットとのど当てを含めて、甲冑全体で30キロ近くの重さがある。

- 多くの乗客が夕陽を見るために船尾甲板に集まった。

- 彼は後甲板の後部船室に閉じ込められた。

甲と同じ種類の言葉

- >> 「甲」を含む用語の索引

- 甲のページへのリンク