ウェブ‐にてんれい【ウェブ2.0】

Web 2.0

別名:ウェブ2.0,Web2.0

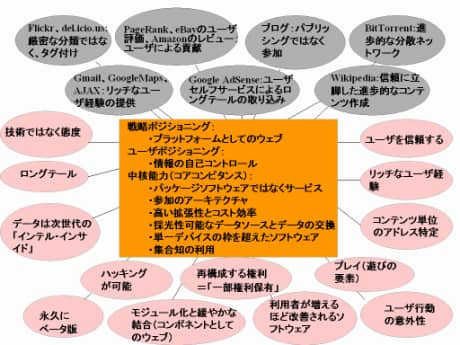

Web 2.0とは、従来Web上で提供されてきたサービスやユーザー体験とは一線を画する、新しい発想によって捉えられた、技術、サービス、デザインパターン、ビジネスモデル、Webのあり方などの総称である。

Web 2.0という表現は、ティム・オライリー(Tim O'reilly)らによって提唱された。ソフトウェアのバージョンアップでよく用いられる数字表記によって、従来のWebのあり方を暗に「Web 1.0」と規定しつつ、Web 2.0はWeb 1.0とは連続しながらも質的に異なる概念であるというニュアンスを表現している。2000年中盤以降、Web 2.0は、Webにおける新たな潮流を象徴する代表的なキーワードとして度々言及されており、「Web2.0 Summit」や「Web2.0 EXPO」なども開催されるに至っている。

「Web 2.0」という言葉や概念については、特に明確な定義づけがなされているわけではない。また、特定の規格や標準があるわけでもない。端的な説明としては、おおむね「動的・双方向的」であるとか、「ユーザー参加・集合知」、「ロングテール的」などといった要素が指摘される場合が多い。あるいは、従来のWeb 1.0ではPCをプラットフォームとしてWebに接続していたが、Web 2.0ではWebそのものがプラットフォームとなって諸々の機能やサービスを提供する、と解釈されることもある。

ティム・オライリーが2005年9月に発表した、Web 2.0の嚆矢とも言える『What Is Web 2.0』(Web 2.0とは何か)では、Web 2.0を特徴づける要素として次の事項が挙げられている。

- ユーザーの手による情報の自由な整理(Folksonomy)

- リッチなユーザー体験(Rich User Experiences)

- 貢献者としてのユーザー(User as contributor)

- ロングテール(The Long Tail)

- ユーザー参加(Participation)

- 根本的な信頼(Radical Trust)

- 分散性(Radical Decentralization)

従来のWebでは、Yahoo!ディレクトリやDMOZなどのように情報をディレクトリ型に配置することで情報の整理を行ってきた。これに対してWeb 2.0では、ユーザーの手によって、既存の分類の枠組みにとらわれることなく、自由に情報の分類・配置が行われる。これを実現する手法としてはソーシャルタギングなどがある。

主な例としては、写真共有サイトのFlickrや、ソーシャルブックマークのdel.icio.usなどを挙げることができる。

Web 2.0の特徴 (2) - リッチなユーザー体験従来のWebでは、WebサイトはもっぱらHTMLやCSS、CGIなどによって構成され、静的なページとして提供されていた。これに対してWeb 2.0では、Ajax(Asynchronous JavaScript + XML)に代表される動的・双方的な技術を用い、斬新でリッチな操作体験を提供する。

主な例としては、Googleが提供しているGoogle MapsやGoogle Suggest、Gmailなどを挙げることができる。

Web 2.0の特徴 (3) - 貢献者としてのユーザー従来のWebでは、情報を提供する側からユーザーへと一方向的に情報が提供されており、ユーザーはあくまで情報の受け取り手であるに過ぎなかった。これに対してWeb 2.0では、ユーザーによる評価やレビューが新たな情報として価値を生み出し、コンテンツの形成に貢献していく。

主な例としては、Amazon.comのカスタマーレビューや、Googleのページランクの仕組みなどを挙げることができる。

Web 2.0の特徴 (4) - ロングテール従来の小売ビジネスでは、売れている上位20%の商品が収益全体の80%を売り上げるという「80:20の法則」に従っていた。これに対してWeb 2.0では、あまり売れていない80%の商品がニッチな需要に応えることによって、ビジネスが成立している。

主な例としては、Amazon.comやGoogle AdSenseなどを挙げることができる。

Web 2.0の特徴 (5) - ユーザー参加従来のWebでは、情報(コンテンツ)はもっぱら情報提供者側のみによって作成されていた。これに対してWeb 2.0では、コンテンツの制作にユーザーが積極的に関与する、あるいはメインのコンテンツをもっぱらユーザーが作成することで、サービスそのものを成立させることができる。

主な例としては、SNSをはじめとする各種のソーシャルメディアを挙げることができる。

Web 2.0の特徴 (6) - 根本的な信頼従来のWebでは、配信される情報や技術の知的財産権は管理・保護されるべきであるという志向をもっていた。これに対してWeb 2.0では、情報を享受する側にコンテンツの利用や応用、場合によっては改変も認めるという、根本的な信頼が寄せられている。このため、Web 2.0は、人間の知的営みを共有し、さらにそれを相互に発展させていこうとする志向をもっていると言える。

主な例としては、Wikipedia、OSS(オープンソースソフトウェア)、クリエイティブコモンズなどを挙げることができる。

Web 2.0の特徴 (7) - 分散性従来のWebでは、サービスやコンテンツは、ポータルサイトから各Webサイトのトップページにアクセスするように、特定の窓口やアクセス経路が存在していた。これに対してWeb 2.0では、ロボット型検索エンジンやパーマリンクの仕組みによってどこへでも直接アクセスすることが可能である。また、データや処理負荷を各エンドユーザーのPCに任せることによって負荷分散やファイルの共有を行うことができる。

主な例としては、BitTorrentなどのファイル共有ソフトや、Webサービスを利用したマッシュアップなどを挙げることができる。

『What Is Web 2.0』における「Web 1.0」と「Web 2.0」との比較

| Web 1.0 | Web 2.0 | |

| DoubleClick | --> | Google AdSense |

| Ofoto | --> | Flickr |

| Akamai | --> | BitTorrent |

| mp3.com | --> | Napster |

| ブリタニカオンライン | --> | Wikipedia |

| 個人のWebサイト | --> | ブログ |

| evite | --> | upcoming.org、EVDB |

| ドメイン名取得 | --> | SEO |

| ページビュー | --> | クリック単価 |

| スクリーン・スクレイピング | --> | Webサービス |

| パブリッシング | --> | 参加 |

| CMS | --> | ウィキ |

| タクソノミー(分類学) | --> | フォークソノミー |

| 特定のWebサイトへの執着 | --> | Webサイトの垣根を越えた連携 |

|

Web 2.0関連用語、技術、サービス |

||

参照リンク

What is Web 2.0 - (Tim O'ReillyによるWeb 2.0の定義。英語)

Web 2.0 Conference - (Web 2.0カンファレンス。英語)

Web 2.0ストラテジー - (オライリーの書籍)

Web 2.0についてのインタビュー - (Paul Graham)

Web 2.0

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/31 21:07 UTC 版)

Web 2.0(うぇぶにーてんぜろ、参加型ウェブ[1]、社会ウェブとも呼ばれる)[2]は、ユーザー生成コンテンツ、使いやすさ、参加型文化、そして相互運用性(他の製品・システム・デバイスとの互換性)をエンドユーザーに提供するウェブサイト。

この用語は 1999 年にダーシー・ディヌッチ(英語版)が作り[3]、その後 2004 年の第1回Web 2.0サミット(英語版)でティム・オライリーとデール・ドーガティー(英語版)によって広められた。[4][5][6]この語はソフトウェアのバージョン番号付けを模しているが、World Wide Web自身の形式的変化を示しているのではなく[7]、この時期にユーザー参加可能なウェブページが急増し、静的ウェブページを凌駕するようになったことを示している。[2]

Web 2.0 型のウェブサイトは、仮想共同体において、ユーザーがSNS上の対話を通じて相互作用・協働することを可能にする。これは、人々がコンテンツを受動的に閲覧することに限られていたWeb1.0とは対照的である。Web2.0の機能例には、SNS、ブログ、ウィキ、フォークソノミー(ウェブサイトやリンクにキーワードを「タグ付け」すること)、動画共有サイト(例:YouTube)、画像共有(英語版)サイト(例:Instagram)、WEBサービス、ウェブアプリケーション、協働消費(英語版)プラットフォーム、マッシュアップアプリなどがある。

Web2.0が従来のウェブ技術と本質的に異なるかどうかについては、WWWの発明者ティム・バーナーズ=リーが異議を唱えており、この用語をジャーゴン(業界用語)と述べている。[8]バーナーズ=リーが描いたウェブの構想は当初から「協働的なメディア、すなわち私たち皆が集い、読み、書くことができる場」だった。[9][10]一方で、セマンティック・ウェブ(Web3.0と呼ばれることもある)[11]という用語は、意味が機械によって処理可能なコンテンツのウェブを指すものとして、バーナーズ=リーにより作られた。[12]

歴史

Web1.0

Web1.0は、World Wide Webの進化の第一段階(概ね 1989–2004 年)を指すレトロニムである。グラハム・コーモードとバラチャンダー・クリシュナマーティーによれば、「Web1.0ではコンテンツの創り手は少数で、大多数のユーザーは消費者として振る舞うだけだった」。[13]個人のウェブページが一般的で、主としてプロバイダーが運営するウェブサーバや、Tripodや現在は閉鎖されたジオシティーズのような無料ホスティングサービスに置かれた静的ページから成っていた。[14][15]Web2.0に入ると、一般のウェブユーザーがSNSアカウントや個人ブログを持つことが一般的になった。

Web2.0的な能力の一部はWeb1.0の時代にも存在していたが、実装の仕方が異なっていた。例えば Web1.0のサイトは、各ページ末尾にコメント欄を付ける代わりに、ゲストブックのページを用意して訪問者コメントを受けつけることがあった。Web1.0期には、サーバ性能や通信回線速度を考慮する必要があり、複数ページにわたる長いスレッドはサイト全体を遅くし得た。テリー・フルーは『New Media』第3版で、Web1.0とWeb2.0の違いを次のように述べている。

個人ウェブサイトからブログの集積へ、出版から参加へ、ウェブコンテンツを大きな初期投資としてではなく継続的・双方向的プロセスとして捉える方向へ、そしてコンテンツ管理システムから、キーワードによるタグ付けに基づくリンクへという移行。

フルーは、こうした要因がWeb2.0の「熱狂」をもたらした潮流を形成したと考えた。[16]

特徴

Web1.0サイトによく見られた設計要素は下記の通り。[17]

- 静的ウェブページ[18]

- 関係データベースではなくサーバのファイルシステムから提供されるコンテンツ

- SSIやCGIで作られたウェブページ

- 第一次ブラウザ戦争期に導入されたHTML拡張(例:<blink>、<marquee> タグ)

- オンライン・ゲストブック

- GIFボタンやグラフィック(典型的には88×31px)のブラウザ、OS、テキストエディタ広告

- メール送信によるHTMLフォーム。[19]

Web2.0

「Web2.0」という語は情報アーキテクチャ・コンサルタントのダーシー・ディヌッチによって、1999年1月の論考「断片化した未来」で作られた。[3][20]

今私たちが知っているウェブは、本質的には静的な画面としてブラウザウィンドウに読み込まれるが、それは来るべきウェブの胚に過ぎない。Web2.0のほのかな兆しが現れ始めており、その胚がどのように発達するかをようやく見え始めた。ウェブはテキストとグラフィックスの画面群としてではなく、相互作用が起こる媒体として理解されるだろう。ウェブは(中略)コンピュータ画面に現れ、(中略)テレビに、車のダッシュボードに、携帯電話に、携帯型ゲーム機に、そして電子レンジにすら現れるかもしれない。

パーム社が最初のウェブ対応携帯情報端末(WAP対応)を出した時期に執筆されたこの論考で、ディヌッチはウェブがブラウザ・PCの組み合わせを超えて断片化していく未来を見通した。彼女はHTTPによって導入された基本的な情報構造とハイパーリンク機構が多様なデバイスやプラットフォームで用いられる点に焦点を当てた。したがって、彼女の「2.0」という呼称は、現在この語に付されている意味とは直接関係しない、ウェブの次の版を指している。

Web2.0という用語が再浮上したのは2002年になってからである。[21][22][23]Amazon、Facebook、Twitter、Googleといった企業が、オンラインでの接続と取引を容易にした。Web2.0はマルチメディアや対話的ウェブアプリなどの新機能を導入し、主として二次元の画面で構成された。[24]キンスリーとエリックは、この語に現在結びつけられている概念に注目し、スコット・ディエツェンの言葉を借りれば「ウェブが、地球レベルの標準統合プラットフォームになる」とする。[23]2004 年にはオライリーメディアとMediaLiveが最初のWeb2.0サミットを開催し、ジョン・バテッレ(英語版)とティム・オライリーは冒頭で「プラットフォームとしてのウェブ」の定義を示した。彼らによれば、この移行のユニークさは「顧客があなたのビジネスを作ってくれる」という点にある。[25]彼らは、ユーザーによるコンテンツ生成(アイデア、テキスト、動画、画像)の活動を価値創出に活用できると主張した。オライリーとバテッレは、これを「Web1.0」と呼ばれるものと対比させ、ネットスケープコミュニケーションズやウェブ版ブリタニカ百科事典のビジネスモデルを例に挙げた。例えば、

ネットスケープは『プラットフォームとしてのウェブ』を旧来のソフトウェア・パラダイムで捉えた。旗艦製品はウェブブラウザであり、ブラウザ市場での優位を利用して高価格のサーバ製品市場を確立しようとした。ブラウザ内のコンテンツ表示とアプリの標準を支配することは、理論上、PC市場のマイクロソフトに匹敵する市場支配力をネットスケープに与えるだろう。『馬なし馬車』が自動車を馴染みある延長として捉えたのと同様に、ネットスケープはデスクトップ代替としてウェブデスクトップを推進し、情報提供者が購入したネットスケープサーバからウェブデスクトップへ情報更新や新商品をプッシュすることでそのウェブデスクトップを満たす計画だった

ネットスケープはソフトウェアの作成・アップデート・配布に焦点を当てた。これに対し オライリーはGoogleを引き合いに出した。Googleはエンドユーザー向けソフトウェアを作るのではなく、サイト間のリンクといったデータにもとづくサービス(ページランクアルゴリズムによる評判ベース検索)を提供した。定期リリースで進むソフトウェアと異なり、こうしたサービスは絶えず更新され、このプロセスは「永遠のベータ版」と呼ばれる。

ウェブ版ブリタニカ百科辞典とWikipediaの違いにも同様の対比が見て取れる。ブリタニカ百科辞典は専門家が記事を執筆し定期刊行物として公開するのに対し、Wikipediaは匿名のコミュニティへの信頼にもとづき、メンバーが継続的に執筆・編集する。Wikipediaの編集者は、編集対象分野の学位などの資格を要求されない。Wikipediaは専門知識ではなく、オープンソースの格言「十分な数の目があれば、全てのバグが洗い出される」の適用に基づいている。Web 2.0会議は2004年以来2011年まで毎年開催され、起業家、大企業の代表、技術エキスパート、テック記者を惹きつけた。

Web2.0の人気は、2006年の『タイム (雑誌)』誌のパーソン・オブ・ザ・イヤーにも表れた。[27]すなわち、SNS、ブログ、ウィキ、メディア共有サイトでコンテンツ制作に参加する人々が選ばれたのである。

表紙記事で Lev Grossman は次のように述べている。

特徴

Web2.0のサイトでは、単に読むだけでなく、ユーザーは記事へのコメントやユーザーアカウント・プロフィールの作成を通じてコンテンツに貢献するよう促される。既に存在していたこれらの機能への強調が高まることで、ユーザーはユーザーインタフェース、アプリケーションソフト、ファイル保存といった機能をブラウザに依存するようになる。これは「ネットワークをプラットフォームとするコンピューティング」と呼ばれてきた。[28]Web2.0の主な機能には、SNS、セルフパブリッシング・プラットフォーム、フォークソノミー、「いいね」ボタン、ブックマークが含まれる。

ユーザーは Web2.0サイト上で自らデータを提供し、何を共有するかについて一定のコントロールを行使できる。[29][30]これらのサイトは、ユーザーが使うほどにアプリに価値を付加するよう促す参加設計を備えていることがある。[31][32]ユーザーは、ブログへの投稿、消費者評価、ニュースサイトのコメント欄、SNS、動画・画像共有サイト、共同執筆プロジェクトなど、多様な方法で価値を付加できる。[33]一部の研究者は、クラウドコンピューティングはインターネット上のコンピューティングの帰結に過ぎないという理由から、Web2.0の一例だと主張している。[34]

Web 2.0 は、ほぼすべてのユーザーにほぼ同じ貢献の自由を提供する。[35]これは、コミュニティの成員によっては生産的になる場合もならない場合もあり、感情的な摩擦や不一致を招くこともある。貢献しない成員を便益の共有から排除できないため、真面目な成員が努力の提供を控え、他者の貢献にただ乗りしたいという誘因が生じ得る。[36]これに対応するには、サイト運営側に徹底的な信頼(英語版)と呼ばれる姿勢が必要とされることがある。

ブリタニカ百科辞典はWikipediaをいわゆる 「Web2.0」の典型と呼び、理想的なWeb2.0プラットフォームを「現実・仮想の労働環境が社会的ソフトウェア(英語版)によって包括される平等主義的環境」と描写している。[37]

ベスト氏によれば[38]、Web2.0の特徴は、豊かなユーザー体験、ユーザー参加、動的ウェブページ、メタデータ、ウェブ標準、スケーラビリティである。さらに、公開性、自由[39]、集合知[40]といった属性も本質的だと見なされることがある。一部のウェブサイトは、ただ乗りを抑止するため、ユーザー生成コンテンツの投稿をアクセス条件として課す。

技術

Web2.0開発で用いられるクライアントサイド(ウェブブラウザ)技術には、AjaxやJavaScriptフレームワークが含まれる。AjaxプログラミングはJavaScript とDocument Object Modelを用いて、ページ全体の再読み込みを行わずにページ領域の選択した部分を更新する。ユーザーがページとの相互作用を継続できるよう、サーバへ送るデータ要求とページに戻ってくるデータ応答を分離(非同期化(英語版))している。

非同期化していない場合そのページ上で他の操作を行う前にデータが帰ってくるのを毎回待つ必要があり、ページの再読み込みを待つのと同様になってしまう。非同期化はサイト全体のパフォーマンス向上にも寄与する。というのも、クライアントにデータを送り返す際に必要となるブロッキングやキューイングとは独立して、リクエストの送出をより速く完了できるためである。Ajaxリクエストで取得されるデータは一般にXMLまたはJSONという、広く使われる構造化データ形式で整形される。これらはいずれもJavaScriptにネイティブ対応しているため、開発者はWebアプリケーションで構造化データを送受信するのに容易に用いることができる。

このデータがAjax経由で受信されると、JavaScriptプログラムはDOMを用いてウェブページを動的に更新し、迅速でインタラクティブなユーザー体験を実現する。これらの技法を用いることで、ウェブページをデスクトップアプリのように機能させられる。例えばGoogleドキュメントは、この技法を用いてウェブベースのワードプロセッシングを実現している。

W3C標準から独立した、広く利用可能なプラグインとして、Adobe Flashは2000年代当時のHTMLで不可能だった多くのことを実現できた。なかでも最も一般的だった機能は、ストリーミング・マルチメディアをHTMLページに統合する能力である。2010年のHTML5の登場とFlashのセキュリティ懸念の高まりに伴い、Flashの役割はHTMLと統合され、Flashは2020年12月31日をもって主要ブラウザでのサポートが終了した。

Ajaxに加えて、JavaScript・Ajaxフレームワークは、Web2.0サイト構築の非常に人気の高い手段となっている。これらのフレームワークは中核ではJavaScript・Ajax・DOMと同じ技術を用いるが、ブラウザ間の不整合を吸収し、開発者が利用できる機能を拡張する。さらに、多くのフレームワークはカスタマイズ可能な既成のウィジェットエンジンを同梱し、カレンダーからの日付選択、データチャートの表示、タブ付きパネルの作成といった一般的なタスクを実現する。

サーバサイドでは、Web2.0はWeb1.0と同種の技術を多く用いる。Perl、PHP、Python、Ruby、さらにJakarta EEや.NET Frameworkといった言語・基盤が、ファイルやデータベースの情報を用いて動的にデータを出力するために使われる。これにより、ウェブサイトやウェブサービスはXML(Atom、RSSなど)やJSONといった機械可読な形式を共有できる。データがこれらの形式のいずれかで提供されている場合、別のウェブサイトがそれを利用して当該サイト機能の一部を統合できる。

概念

Web 2.0 は次の三つの部分で記述できる:

- リッチインターネットアプリケーション

- ウェブ指向アーキテクチャ

- 社会的ウェブ(英語版)

このように Web 2.0 は、クライアント・サーバサイドのソフトウェア・コンテンツシンジケーション(英語版)・ネットワークプロトコルを統合する。スタンダードのウェブブラウザは、プラグインやソフトウェア拡張を用いて相互作用を扱う場合がある。Web2.0サイトは、Web1.0と呼ばれた環境では不可能だった情報の保存・生成・流通の能力をユーザーに提供する。

Web 2.0 サイトには、アンドリュー・マカフィーがSLATESという頭字語で呼んだ、以下の機能・技法が含まれる[41]:

- 検索:キーワード検索を通じて情報を発見する。

- 他サイトへのリンク:ウェブのモデルを用いて情報源同士を結びつける。

- 編集:コメント・ウィキなどコンテンツを作成・更新できるため、多人数の協働を生む。

- タグ:ユーザーがタグを付与してカテゴリ化し、検索を容易化する。多数のユーザーが一つのシステム内で作るタグ集合は、フォークソノミーと呼ばれる。

- 拡張:ウェブをドキュメントサーバであると同時にアプリケーション・プラットフォームにするソフトウェア。

- 更新通知:RSSフィード等のシンジケーション技術を用い、コンテンツ更新をユーザーに通知する。

社会的ウェブ

Web2.0の第三の重要部分は社会的ウェブである。社会的ウェブは、人々が見解・意見・思考・経験を共有するオンラインのツールやプラットフォームからなる。Web2.0アプリケーションはユーザーとより多く相互作用する傾向がある。したがって、ユーザーはアプリケーションの利用者であるだけでなく、次のような形で参加者でもある:

- ポッドキャスト

- ブログ

- タグ付け

- RSSによるキュレーション(英語版)

- ソーシャルブックマーク

- ソーシャル・ネットワーキング

- ソーシャルメディア

- ウィキ

- ウェブコンテンツ投票(レビュー・評価)

Web2.0という語の人気、およびブログ・ウィキ・ソーシャルネットワーキング技術の利用増加に伴い、学術界やビジネス界では既存の概念や研究分野に次々と「2.0」が付された。[42]これらの多くは、それぞれの分野における新しい版の源としてWeb2.0技術を参照する。例えばテイルズの白書「図書館2.0:破壊的イノベーションの挑戦」でポール・ミラー(英語版)は次のように主張する。

ここでミラーは、Web2.0技術とそれが生み出す参加文化を図書館情報学の領域に結びつけて自身の主張を補強している。Web2.0の意味は様々で、ある人々にとってWeb2.0はソーシャルネットワークを通じて人間関係を形成・維持するためのものである一方、あるマーケティング・マネージャにとってはマーケティングへのIT活用を加速する手段にもなりうる。[44]

Web2.0技術の学校教育での利用をめぐっては議論がある。論点には、学習者の多様な学習様式の理解、インフォーマルなオンラインコミュニティに根付く考え方と、教育機関公式の知識の生産・認証観との対立、そしてプライバシー、剽窃、共有著者性、オンラインで生成・公開された知識や情報の所有権に関する問題が含まれる。[45]

マーケティング

Web2.0は、企業・非営利組織・政府によって双方向マーケティングに利用されている。マーケティング担当者がWeb2.0ツールを活用し、消費者との協働による製品開発、顧客サービス強化、製品・サービスの改善やプロモーションを行っている。企業はWeb2.0ツールを用いて、ビジネスパートナーや消費者とのコラボレーションを改善できる。たとえば、企業の従業員が製品ごとのFAQをまとめるためのウィキ(ユーザーが追加・削除・編集できるウェブサイト)を作成し、消費者がそこに記載する、といったことがある。

もう一つのWeb2.0的なマーケティングの魅力は、消費者が自らオンラインコミュニティで互いにやりとりできるようにすることだ。[46]マスメディアによるWeb2.0の利用も増えている。ニューヨーク・タイムズ、PCマガジン、ブルームバーグ ビジネスウィークのようなメディアに、新しい人気ウェブサイトやサービスへのリンクを表示することは重要である。[47]ユーザー生成コンテンツは、消費者満足を測るためにも利用できる。金融技術ニュースの記事でシェーン・カイトは、シティグループの国際決済サービス部門が、SNSを監視して顧客課題に対処し、サービス改善を行っている様子を記述している。[48]

地域観光マーケティング

観光産業において、SNSは顧客との接触を通じて旅行者を惹きつけ、観光商品・サービスを広告する効果的な媒体である。観光地ブランドは、SNS上のマーケティングキャンペーンと顧客交流によって構築できる。例えば、コロラド州が立ち上げた「初めての雪」キャンペーンは、コロラドを冬の観光地としてのブランド認知を高めることを狙った。キャンペーンは FacebookやTwitterなどを利用してコンテストを告知し、参加者に体験・写真・動画をSNSで共有するよう求めた。

観光組織は、SNSの双方向マーケティングによって、ブランド・ロイヤルティを獲得できる。例えばウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの「お母さん」アドバイザーは、顧客に家族旅行に関する提案を行い、質問に回答する役割を担っている。[49]FacebookのようなSNSは、マーケティング・キャンペーンに関する詳細情報の提供や、顧客とのリアルタイムのオンラインコミュニケーションのために利用できる。大韓航空旅行は、個別コミュニケーションのためにFacebookを活用することで、顧客との関係を構築・維持した。[50]

旅行2.0とは、観光産業におけるWeb2.0モデルで、旅行コミュニティを提供することを指す。Travel2.0モデルでは、ユーザーはウェブサイト上の国際的な交流機能を通じて自分のコンテンツを作成し、意見を交換できる。[51][52]ユーザーはまた、旅行に関する体験・画像・提案をオンライン旅行コミュニティで投稿できる。例えばTripAdvisorは、ユーザーがホテルや観光地について自主的に評価し、レビューやフィードバックを共有できるオンライン旅行コミュニティである。非会員のユーザーも、電子掲示板を通じて交流できる。[53]

SNS、特に旅行2.0のウェブサイトは、旅行者の意思決定行動において重要な役割を果たす。SNSツール上のユーザー生成コンテンツは、旅行者の選好や組織選択に大きな影響を与える。旅行2.0は、旅行者の情報取得方法を、旅行会社の宣伝から消費者間の評価へと大きく転換させた。ユーザー生成コンテンツは、多くの旅行者、特に初めての訪問者が国際旅行を考える上での重要なツールになった。[54]旅行者は、旅行事業者が提供する情報よりもオンライン上での評判を信頼する傾向がある。[55][56]

さらに、ソーシャルメディア上のレビュー機能は、購入段階に入る前に、旅行者がリスクや不確実性を低減するのに役立つ。[57][58]一方で、ソーシャルメディアは顧客の不満や否定的フィードバックの発信チャネルでもあり、組織や地域のイメージや評判を損なう可能性がある。[59]例えば、英国の旅行者の多数はホテル予約の前に顧客レビューを読み、否定的フィードバックを受けたホテルは約半数の顧客に敬遠される。[60]

したがって、組織はソーシャルメディア上のネガティブ・フィードバックに対処・管理する戦略的計画を策定すべきである。ユーザー生成コンテンツや評価システムは企業のコントロール外にあるが、企業はこれらの会話をモニタリングし、コミュニティに参加することで、顧客ロイヤルティを高め、顧客関係を維持できる。[61]

教育

Web2.0は、より協働的な教育を可能にし得る。例えば、ブログは学生に議論するための公開空間を提供する。[62]いくつかの研究は、Web2.0が一般市民の科学理解を高め、それが政府の政策決定の改善につながり得ることを示唆している。ウィスコンシン大学マディソン校の研究者による2012年の研究は次のように述べている。

…インターネットは、一般市民の科学リテラシーの水準を高めるうえで極めて重要なツールとなり得る。この向上は、研究者と一般市民のより良いコミュニケーション、より実質的な議論、そしてより十分な情報に基づく政策決定につながり得る。[63]

ウェブベースのアプリケーションとデスクトップ

Ajaxは、ワープロ、スプレッドシート、スライドショー・プレゼンテーションといったデスクトップアプリを模倣するウェブサイトの発展を促した。WYSIWYG型のウィキやブログサイトは、PC用著述アプリの多くの機能を再現している。EyeOS[64]やYouOS(現在は稼働していない)[65] など、いくつかのブラウザベースのサービスが登場した。OSと名付けられてはいるが、これらのサービスの多くはアプリケーション・プラットフォームである。PC環境に類似した機能やアプリを提供し、デスクトップOSのユーザー体験を模倣し、最新の任意のブラウザ内で動作可能である。しかし、これらのいわゆる「オペレーティングシステム」は、クライアントのコンピュータ上のハードウェアを直接制御するわけではない。1997–2001年のドットコム・バブル期には多数のウェブベースのアプリケーションサービスが現れたが、その後姿を消した。

メディア流通

XMLとRSS

サイトコンテンツのシンジケーションをWeb2.0の特徴と見なす向きは多い。シンジケーションは標準化プロトコルを用い、ユーザーがサイトのデータを別のウェブサイト、ブラウザプラグイン、独立したデスクトップアプリなどで利用できるようにする。これを可能にするプロトコルには、RSS、RDF、Atomがあり、いずれもXMLベースの形式である。これらは総称してWebフィードと呼ばれるようになった。

FOAFやXFN(英語版)(いずれもソーシャル・ネットワーキング向け)のような特化プロトコルは、サイトの機能を拡張し、中央集権的なウェブサイトを介さずにエンドユーザー同士の相互作用を可能にする。

ウェブAPI

Web2.0はしばしばRESTやSOAPを用いる。サーバはしばしば独自仕様のAPIを公開するが、ブログ投稿やブログ更新通知などの標準APIも使われるようになった。APIを介した通信の多くはXMLまたはJSONのペイロードを伴う。REST APIは、自己記述的メッセージとハイパーメディア(英語版)の利用により、エントリURIが分かれば自己記述的に振る舞うべきものとされる。WSDLはSOAP APIを公開する標準的手法であり、他にもさまざまなウェブサービス仕様が存在する。

商標

2004 年 11 月、CMP Mediaは、ライブイベントにおける「WEB 2.0」という用語の使用について、米国特許商標庁にサービスマークを出願した。[66]この出願に基づき、CMP Mediaは2006年5月24日にアイルランドの非営利組織IT@Corkに停止通告を送付した[67]が、2 日後に撤回した。[68]「WEB 2.0」のサービスマーク登録は2006年5月10日に最終審査を通過し、同年6月27日に登録された。[69]一方、アイルランドを管轄する[70]欧州連合での出願は、2007年5月23日に却下された。

批判

批判者は、「Web 2.0」はWorld Wide Webの革新を表すものではまったくなく、いわゆる「Web 1.0」の技術や概念を引き続き用いているに過ぎないと主張する。[71]

第一に、Ajaxのような技法は、HTTPのような基盤プロトコルを置き換えるのではなく、その上に抽象化の層を付け加えるだけである。

第二に、Web2.0の多くのアイデアは、「Web 2.0」という語が現れるはるか以前に、ネットワーク化されたシステム上の実装にすでに見られた。例えばAmazon.comは、1995年の開設以来、ある種のユーザー生成コンテンツとして、ユーザーレビューや消費者ガイドの投稿を許可してきた。2002 年にはAPIを外部開発者に公開している。[72] 先行する発展はまた、コンピュータ支援協調学習(英語版)やコンピュータ支援共同作業(英語版)の研究、およびHCL Dominoのような既存製品からも生じた。これらはすべてWeb2.0に先行する現象である。ウェブの初期技術を開発したティム・バーナーズ=リーは、この用語の批判者である一方、それに関連付けられた多くの要素は支持している。[73]

一般的な批判は、この用語が不明確で、単なるバズワードだという点である。ソフトウェア分野の多くの人々にとって、2.0や3.0といった番号はソフトウェア・ハードウェアのバージョン管理にのみ用いられるものであり、実際には多様なバージョン番号を持つ多くの技術に恣意的に2.0を割り当てることには意味がない。ウェブにはバージョン番号が存在しない。例えば2006年のIBM開発ワークスのポッドキャスト編集者スコット・ラニングハムとのインタビューで、バーナーズ=リーは「Web 2.0」をジャーゴンだと述べた。[74]

それが何を意味するのか、誰も本当には分かっていない(中略)もしあなたにとってWeb2.0がブログやウィキであるなら、それは人と人のことだ。しかしそれは当初からウェブが目指していたことだ(中略)Web 2.0が、ある人々にとっては思考の一部をクライアント側へ移すこと、つまり快速にするということ。人々の相互作用の場としてのウェブという発想こそがウェブの本質だ。ウェブはそのために設計された(中略)人々が関わり合う協働空間として。

他の批評家はWeb2.0を「第二のバブル」と呼び、あまりに多くの企業が同種の製品をビジネスモデル不在のまま開発しようとしていると指摘した。例えば『エコノミスト』誌は、2000年代半ば〜後半のウェブ企業偏重を「バブル2.0」と名付けた。[75]

社会的影響の観点では、アンドリュー・キーン(英語版)らはWeb2.0がデジタル・ナルシシズムとアマチュアリズムの崇拝を生み、誰でもどこでも、実際の才能・知識・資格、偏見や隠れた意図にかかわらず、あらゆる主題について自分の意見を共有し、どんなコンテンツでも投稿できてしまうことで、専門性の概念を損なっていると主張する。キーンの2007年の著書『アマチュア・カルト(英語版)』は、Web 2.0 の中核仮定である、「すべての意見とユーザー生成コンテンツが等しく価値があり関連性がある」という仮定は誤りだと論じる。さらにサンデー・タイムズのレビュアーのジョン・フリントフはWeb2.0を、「無限の凡庸さ……無知な政治談義、見苦しいホームビデオ、共感性羞恥を引き起こす稚拙な音楽、読むに堪えない詩・随筆・小説……(そして Wikipedia は)誤り、半真実、誤解で満ちている」と特徴づけた。[76]1994年のWIREDのインタビューでスティーブ・ジョブスは、ウェブにおける個人出版の将来を予見して次のように語った。

ウェブが素晴らしいのは、誰かの意見を押しつけられないことだ。だって見たくなければ見なければ良いのだから。誰もそのサイトを見たくなければそれでいい。まあ、聞く価値のある話はほとんど既に出版されているよ[77]

アメリカ図書館協会の元会長マイケル・ゴーマンは、Web2.0が専門性を欠いていることを批判してきたが、将来への希望はあると考えている。[78]

真正性、専門性、そして学術的装置という、印刷 500 年のあいだに育まれてきた美徳をデジタル世界へと拡張することこそ、私たちの課題である。これらの美徳は、印刷に先立つ写本時代にはしばしば欠けていた。

さらに、政治経済の観点からの批判も増えている。ティム・オライリーとジョン・バテッレが言うように、Web2.0は「顧客が(中略)あなたのビジネスを作ってくれる」ことに基づくため[79]、Google、Facebook、YouTube、Twitter のようなサイトが、ユーザー生成コンテンツの「無償労働」[80]を搾取していると批判されている。[81]Web2.0サイトは利用規約によってユーザー生成コンテンツへの永続的ライセンスを主張し、そのコンテンツでユーザープロファイルを作成してマーケティング資料として販売する。[82]これはWeb2.0サイト内部で進行するユーザー活動の監視強化の一部である。[83]

ハーバード大学バークマン社会・インターネットセンターのジョナサン・ジットレインは、こうしたデータが反体制的市民の監視を望む政府に利用され得ると論じる。[84]AJAX駆動のウェブサイトの台頭により、コンテンツの多くをクライアント側で描画しなければならないため、旧式ハードウェアのユーザーは、処理がサーバ側で行われる純粋な HTML のサイトに比べて性能が低下することになった。[85]また、障害者等のアクセシビリティもWeb2.0サイトでは損なわれ得る。[86]

さらに、Web2.0技術が特定の政治イデオロギーに結びついているとする指摘もある。 「Web 2.0 の言説は、新自由主義イデオロギーの具現化のための導管である」[87]。 Web 2.0 の技術はまた「新自由主義的政治経済の枠組みの中で規律化の技術として機能し得る」[88]。

文化的コンバージェンスの観点からWeb2.0を見ると、ヘンリー・ジェンキンスによれば問題が生じ得る。[89]消費者は自らを楽しませるためにますます多くの作業を担っているからである。例えばXは、ユーザーが自分のツイートを作成するためのオンラインツールを提供しており、メディアコンテンツの制作に関しては、ある意味でユーザーがすべての作業を行っていることになる。

関連項目

- クラウドコンピューティング

- 集合知

- 生産消費者

- ソーシャルメディア

- ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)

- 電子政府

- マス・コラボレーション

- インターネットCM

- クラウドコンピューティング

- セマンティック・ウェブ

- ビッグ・テック

- 電子商取引

- Web3

関連書籍

- 『超図解日本語版Web2.0最前線』、2006年8月25日.、加藤智明/永島穂波(著)

- 『超図解Web2.0がわかる! 100のキーワード』、2006年8月25日、UNIZON(著)

- 梅田望夫『ウェブ進化論』

- 『図解でわかる Web2.0マーケティング』、2006年7月20日、宮崎哲也(著)

- Bradley, Jones Web 2.0 Heroes, Wiley Publishing, 2008

以下は小川浩と後藤康成による。

- 『Web2.0 Book』、2006年3月1日

- 『図解Web2.0 Book』、2006年8月11日

- 『web2.0が面白いほどわかる本』、2006年10月7日

脚注

- ^ Blank, Grant; Reisdorf, Bianca (2012-05-01). "The Participatory Web". Information. 15 (4): 537–554. doi:10.1080/1369118X.2012.665935. ISSN 1369-118X. S2CID 143357345.

- ^ a b "What is Web 1.0? - Definition from Techopedia". Techopedia.com. Archived from the original on 2018-07-13. Retrieved 2018-07-13.

- ^ a b DiNucci, Darcy (1999). "Fragmented Future" (PDF). Print. 53 (4): 32. Archived (PDF) from the original on 2011-11-10. Retrieved 2011-11-04.

- ^ Graham, Paul (November 2005). "Web 2.0". Archived from the original on 2012-10-10. Retrieved 2006-08-02. I first heard the phrase 'Web 2.0' in the name of the Web 2.0 conference in 2004.

- ^ O'Reilly, Tim (2005-09-30). "What Is Web 2.0". O'Reilly Network. Archived from the original on 2013-04-24. Retrieved 2006-08-06.

- ^ Strickland, Jonathan (2007-12-28). "How Web 2.0 Works". computer.howstuffworks.com. Archived from the original on 2015-02-17. Retrieved 2015-02-28.

- ^ Sykora, M. (2017). "Web 1.0 to Web 2.0: an observational study and empirical evidence for the historical r(evolution) of the social web". International Journal of Web Engineering and Technology. 12 84024: 70. doi:10.1504/IJWET.2017.084024. S2CID 207429020.

- ^ "DeveloperWorks Interviews: Tim Berners-Lee". IBM. 2006-07-28. Archived from the original on 2012-08-21. Retrieved 2012-08-05.

- ^ "Berners-Lee on the read/write web". BBC News. 2005-08-09. Archived from the original on 2012-09-01. Retrieved 2012-08-05.

- ^ Richardson, Will (2009). Blogs, Wikis, Podcasts, and Other Powerful Web Tools for Classrooms (2nd ed.). California: Corwin Press. p. 1. ISBN 978-1-4129-5972-8.

- ^ "What is Web 3.0? Webopedia Definition". www.webopedia.com. September 1996. Archived from the original on 2017-02-15. Retrieved 2017-02-15.

- ^ Berners-Lee, Tim; James Hendler; Ora Lassila (May 17, 2001). "The Semantic Web" (PDF). Scientific American. 410 (6832): 1023–4. Bibcode:2001SciAm.284e..34B. doi:10.1038/scientificamerican0501-34. PMID 11323639. Archived (PDF) from the original on October 1, 2018. Retrieved October 1, 2018.

- ^ Balachander Krishnamurthy, Graham Cormode (2 June 2008). "Key differences between Web 1.0 and Web 2.0". First Monday. 13 (6). Archived from the original on 25 October 2012. Retrieved 23 September 2014.

- ^ "Geocities – Dead Media Archive". cultureandcommunication.org. Archived from the original on 2014-05-24. Retrieved 2014-09-23.

- ^ "So Long, GeoCities: We Forgot You Still Existed". 2009-04-23. Archived from the original on 2014-10-17. Retrieved 2014-09-23.

- ^ Flew, Terry (2008). New Media: An Introduction (3rd ed.). Melbourne: Oxford University Press. p. 19.

- ^ Viswanathan, Ganesh; Dutt Mathur, Punit; Yammiyavar, Pradeep (March 2010). "From Web 1.0 to Web 2.0 and beyond: Reviewing usability heuristic criteria taking music sites as case studies". IndiaHCI Conference. Mumbai. Archived from the original on 21 March 2022. Retrieved 20 February 2015.

- ^ "Is there a Web 1.0?". HowStuffWorks. January 28, 2008. Archived from the original on February 22, 2019. Retrieved February 15, 2019.

- ^ "The Right Size of Software". www.catb.org. Archived from the original on 2015-06-17. Retrieved 2015-02-20.

- ^ Aced, Cristina. (2013). Web 2.0: the origin of the word that has changed the way we understand public relations. Archived 2022-04-16 at the Wayback Machine

- ^ Idehen, Kingsley. 2003. RSS: INJAN (It's not just about news). Blog. Blog Data Space. August 21 OpenLinkSW.com

- ^ Idehen, Kingsley. 2003. Jeff Bezos Comments about Web Services. Blog. Blog Data Space. September 25. OpenLinkSW.com Archived 2010-02-12 at the Wayback Machine

- ^ a b Knorr, Eric. 2003. The year of Web services. CIO, December 15.

- ^ Kshetri, Nir (2022-03-01). "Web 3.0 and the Metaverse Shaping Organizations' Brand and Product Strategies". IT Professional. 24 (2): 11–15. Bibcode:2022ITPro..24b..11K. doi:10.1109/MITP.2022.3157206. ISSN 1520-9202. S2CID 248546789.

- ^ O'Reilly, Tim, and John Battelle. 2004. Opening Welcome: State of the Internet Industry. In San Francisco, California, October 5.

- ^ O'Reilly, T., 2005.

- ^ Grossman, Lev. 2006. Person of the Year: You. December 25. Time.com Archived 2009-09-23 at the Wayback Machine

- ^ O'Reilly, Tim (2005-09-30). "What Is Web 2.0". O'Reilly Network. Archived from the original on 2013-04-24. Retrieved 2006-08-06.

- ^ O'Reilly, Tim (2005-09-30). "What Is Web 2.0". O'Reilly Network. Archived from the original on 2013-04-24. Retrieved 2006-08-06.

- ^ Hinchcliffe, Dion (2006-04-02). "The State of Web 2.0". Cloudflare. Web Services. Archived from the original on 2007-05-15. Retrieved 2006-08-06.

- ^ Graham, Paul (November 2005). "Web 2.0". Archived from the original on 2012-10-10. Retrieved 2006-08-02. I first heard the phrase 'Web 2.0' in the name of the Web 2.0 conference in 2004.

- ^ O'Reilly, Tim (2005-09-30). "What Is Web 2.0". O'Reilly Network. Archived from the original on 2013-04-24. Retrieved 2006-08-06.

- ^ Perry, Ronen; Zarsky, Tal (2015-08-01). "Who Should Be Liable for Online Anonymous Defamation?". Rochester, NY. SSRN 2671399.

- ^ [SSRN: http://ssrn.com/abstract=732483 Archived 2022-01-12 at the Wayback Machine Wireless Communications and Computing at a Crossroads: New Paradigms and Their Impact on Theories Governing the Public's Right to Spectrum Access], Patrick S. Ryan, Journal on Telecommunications & High Technology Law, Vol. 3, No. 2, p. 239, 2005.

- ^ Pal, Surendra Kumar. "Learn More About Web 2.0". academia.edu. Archived from the original on 2021-08-14. Retrieved 2015-10-14.

- ^ Gerald Marwell and Ruth E. Ames: "Experiments on the Provision of Public Goods. I. Resources, Interest, Group Size, and the Free-Rider Problem". The American Journal of Sociology, Vol. 84, No. 6 (May, 1979), pp. 1335–1360

- ^ Hosch, William L.; Tikkanen, Amy; Ray, Michael; Cunningham, John M.; Dandrea, Carlos; Gregersen, Erik; Lotha, Gloria (2023-04-13). "Wikipedia". Encyclopedia Britannica. Archived from the original on 2022-01-21. Retrieved 2023-05-11.

- ^ Best, D., 2006. Web 2.0 Next Big Thing or Next Big Internet Bubble? Lecture Web Information Systems. Techni sche Universiteit Eindhoven.

- ^ Greenmeier, Larry & Gaudin, Sharon. "Amid The Rush To Web 2.0, Some Words Of Warning – Web 2.0 – InformationWeek". www.informationweek.com. Archived from the original on 2008-04-21. Retrieved 2008-04-04.

- ^ O'Reilly, T., 2005. What is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, p. 30

- ^ McAfee, A. (2006). Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration. MIT Sloan Management review. Vol. 47, No. 3, p. 21–28.

- ^ Schick, S., 2005. I second that emotion. IT Business.ca (Canada).

- ^ Miller 10–11

- ^ "i-Technology Viewpoint: It's Time to Take the Quotation Marks Off "Web 2.0" | Web 2.0 Journal". Web2.sys-con.com. Archived from the original on 2011-02-16. Retrieved 2011-02-06.

- ^ Anderson, Paul (2007). "What is Web 2.0? Ideas, technologies and implications for education". JISC Technology and Standards Watch. CiteSeerX 10.1.1.108.9995.

- ^ Parise, Salvatore (2008-12-16). "The Secrets of Marketing in a Web 2.0 World". The Wall Street Journal. Archived from the original on 2017-07-10. Retrieved 2017-08-08.

- ^ MacManus, Richard (2007). "Mainstream Media Usage of Web 2.0 Services is Increasing". Read Write Web. Archived from the original on 2011-08-11.

- ^ "Banks use Web 2.0 to increase customer retention". PNT Marketing Services. 2010. Archived from the original on 2010-11-14. Retrieved 2010-11-14.

- ^ Hudson, Simon; Thal, Karen (2013-01-01). "The Impact of Social Media on the Consumer Decision Process: Implications for Tourism Marketing". Journal of Travel & Tourism Marketing. 30 (1–2): 156–160. doi:10.1080/10548408.2013.751276. ISSN 1054-8408. S2CID 154791353.

- ^ Park, Jongpil; Oh, Ick-Keun (2012-01-01). "A Case Study of Social Media Marketing by Travel Agency: The Salience of Social Media Marketing in the Tourism Industry". International Journal of Tourism Sciences. 12 (1): 93–106. doi:10.1080/15980634.2012.11434654. ISSN 1598-0634. S2CID 142955027.

- ^ Buhalis, Dimitrios; Law, Rob (2008). "Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet—The state of eTourism research" (PDF). Tourism Management. 29 (4): 609–623. doi:10.1016/j.tourman.2008.01.005. hdl:10397/527. Archived (PDF) from the original on 2019-08-19. Retrieved 2019-12-13.

- ^ Milano, Roberta; Baggio, Rodolfo; Piattelli, Robert (2011-01-01). "The effects of online social media on tourism websites". Information and Communication Technologies in Tourism 2011. Springer, Vienna. pp. 471–483. CiteSeerX 10.1.1.454.3557. doi:10.1007/978-3-7091-0503-0_38. ISBN 978-3-7091-0502-3. S2CID 18545498.

- ^ Miguens, J.; Baggio, R. (2008). "Social media and Tourism Destinations: TripAdvisor Case Study" (PDF). Advances in Tourism Research: 26–28. Archived (PDF) from the original on 2017-08-30. Retrieved 2017-05-10.

- ^ Zeng, Benxiang; Gerritsen, Rolf (2014-04-01). "What do we know about social media in tourism? A review". Tourism Management Perspectives. 10: 27–36. doi:10.1016/j.tmp.2014.01.001.

- ^ Miguens, J.; Baggio, R. (2008). "Social media and Tourism Destinations: TripAdvisor Case Study" (PDF). Advances in Tourism Research: 26–28. Archived (PDF) from the original on 2017-08-30. Retrieved 2017-05-10.

- ^ Hudson, Simon; Thal, Karen (2013-01-01). "The Impact of Social Media on the Consumer Decision Process: Implications for Tourism Marketing". Journal of Travel & Tourism Marketing. 30 (1–2): 156–160. doi:10.1080/10548408.2013.751276. ISSN 1054-8408. S2CID 154791353.

- ^ Buhalis, Dimitrios; Law, Rob (2008). "Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet—The state of eTourism research" (PDF). Tourism Management. 29 (4): 609–623. doi:10.1016/j.tourman.2008.01.005. hdl:10397/527. Archived (PDF) from the original on 2019-08-19. Retrieved 2019-12-13.

- ^ Zeng, Benxiang; Gerritsen, Rolf (2014-04-01). "What do we know about social media in tourism? A review". Tourism Management Perspectives. 10: 27–36. doi:10.1016/j.tmp.2014.01.001.

- ^ Zeng, Benxiang; Gerritsen, Rolf (2014-04-01). "What do we know about social media in tourism? A review". Tourism Management Perspectives. 10: 27–36. doi:10.1016/j.tmp.2014.01.001.

- ^ Zeng, Benxiang; Gerritsen, Rolf (2014-04-01). "What do we know about social media in tourism? A review". Tourism Management Perspectives. 10: 27–36. doi:10.1016/j.tmp.2014.01.001.

- ^ Hudson, Simon; Thal, Karen (2013-01-01). "The Impact of Social Media on the Consumer Decision Process: Implications for Tourism Marketing". Journal of Travel & Tourism Marketing. 30 (1–2): 156–160. doi:10.1080/10548408.2013.751276. ISSN 1054-8408. S2CID 154791353.

- ^ Richardson, Will (2010). Blogs, Wikis, Podcasts, and Other Powerful Web Tools for Classrooms. Corwin Press. p. 171. ISBN 978-1-4129-7747-0.

- ^ Pete Ladwig; Kajsa E. Dalrymple; Dominique Brossard; Dietram A. Scheufele; Elizabeth A. Corley (2012). "Perceived familiarity or factual knowledge? Comparing operationalizations of scientific understanding". Science and Public Policy. 39 (6): 761–774. doi:10.1093/scipol/scs048.

- ^ "Can eyeOS Succeed Where Desktop.com Failed?". www.techcrunch.com. Archived from the original on 2007-12-12. Retrieved 2007-12-12.

- ^ "Tech Beat Hey YouOS! – BusinessWeek". www.businessweek.com. Archived from the original on 2007-12-17. Retrieved 2007-12-12.

- ^ "USPTO serial number 78322306". Tarr.uspto.gov. Archived from the original on 2011-01-13. Retrieved 2011-02-06.

- ^ "O'Reilly and CMP Exercise Trademark on 'Web 2.0'". Slashdot. 2006-05-26. Archived from the original on 2009-05-11. Retrieved 2006-05-27.

- ^ Torkington, Nathan (2006-05-26). "O'Reilly's coverage of Web 2.0 as a service mark". O'Reilly Radar. Archived from the original on 15 January 2008. Retrieved 2006-06-01.

- ^ "USPTO serial number 78322306". Tarr.uspto.gov. Archived from the original on 2011-01-13. Retrieved 2011-02-06.

- ^ "Application number 004972212". EUIPO. 2007. Retrieved 2010-03-22.

- ^ "DeveloperWorks Interviews: Tim Berners-Lee". IBM. 2006-07-28. Archived from the original on 2012-08-21. Retrieved 2012-08-05.

- ^ O'Reilly, Tim (2002-06-18). "Amazon Web Services API". O'Reilly Network. Archived from the original on 2006-06-13. Retrieved 2006-05-27.

- ^ "Tim Berners-Lee on Web 2.0: "nobody even knows what it means"". September 2006. Archived from the original on 2017-07-08. Retrieved 2017-06-15. He's big on blogs and wikis, and has nothing but good things to say about AJAX, but Berners-Lee faults the term "Web 2.0" for lacking any coherent meaning.

- ^ "DeveloperWorks Interviews: Tim Berners-Lee". IBM. 2006-07-28. Archived from the original on 2012-08-21. Retrieved 2012-08-05.

- ^ "Bubble 2.0". The Economist. 2005-12-22. Archived from the original on 2006-11-19. Retrieved 2006-12-20.

- ^ Flintoff, JohnPaul (2007-06-03). "Thinking is so over". The Times. London. Archived from the original on 2009-05-07. Retrieved 2009-06-05.

- ^ Wolf, Gary. "Steve Jobs: The Next Insanely Great Thing". Wired. Archived from the original on 2015-04-18. Retrieved 2015-04-16.

- ^ Gorman, Michael. "Web 2.0: The Sleep of Reason, Part 1". Archived from the original on 29 June 2011. Retrieved 26 April 2011.

- ^ O'Reilly, Tim, and John Battelle. 2004. Opening Welcome: State of the Internet Industry. In San Francisco, California, October 5.

- ^ Terranova, Tiziana (2000). "Free Labor: Producing Culture for the Digital Economy". Social Text. 18 (2): 33–58. doi:10.1215/01642472-18-2_63-33. S2CID 153872482.

- ^ Peterson, Soren (2008). "Loser Generated Content: From Participation to Exploitation". First Monday. 13 (3). Archived from the original on 2012-10-25. Retrieved 2012-04-28. Taylor, Astra (2014). The People's Platform: Taking Back Power and Culture in the Digital Age. Metropolitan Books. ISBN 9780805093568.

- ^ Gehl, Robert (2011). "The Archive and the Processor: The Internal Logic of Web 2.0". New Media and Society. 13 (8): 1228–1244. doi:10.1177/1461444811401735. S2CID 38776985.

- ^ Andrejevic, Mark (2007). iSpy: Surveillance and Power in the Interactive Era. Lawrence, KS: U P of Kansas. ISBN 978-0-7006-1528-5.

- ^ Zittrain, Jonathan. "Minds for Sale". Berkman Center for the Internet and Society. Archived from the original on 12 November 2011. Retrieved 13 April 2012.

- ^ "Accessibility in Web 2.0 technology". IBM. Archived from the original on 2015-04-02. Retrieved 2014-09-15. In the Web application domain, making static Web pages accessible is relatively easy. But for Web 2.0 technology, dynamic content and fancy visual effects can make accessibility testing very difficult."

- ^ "Web 2.0 and Accessibility". Archived from the original on 24 August 2014. Web 2.0 applications or websites are often very difficult to control by users with assistive technology.

- ^ Marwick, Alice (2010). "Status Update: Celebrity, publicity and Self-Branding in Web 2.0" (PDF). Archived (PDF) from the original on 2017-07-22. Retrieved 2017-07-06.

- ^ Jarrett, Kylie (2008). "Interactivity Is Evil! A Critical Investigation of Web 2.0" (PDF). First Monday. 13 (3). doi:10.5210/fm.v13i3.2140. Archived (PDF) from the original on 2017-11-03. Retrieved 2019-12-13.

- ^ Jenkins, Henry (2008). "Convergence Culture". The International Journal of Research into New Media Technologies. 14 (1): 5–12. doi:10.1177/1354856507084415.

外部リンク

- O'Reilly -- What Is Web 2.0

- Sanepr (2007年8月9日). “World's first Web 2.0 Advertising Portal: Experience the Simplicity”. whynotad.com. 2007年8月7日閲覧。

- Sanepr (2007年8月9日). “Online Advertising - Internet Marketing - World's first Wiki Web 2.0 Ad Portal: Experience the Simplicity”. whynotad.com. 2007年8月7日閲覧。

- Web 2.0:次世代ソフトウェアのデザインパターンとビジネスモデル (前編)・(後編) - (CNET Japan 上述の資料の日本語訳)

- ひろゆきがティム・オライリーに直接きいた、「Web2.0ってなんだったの?」 - CNET Japan

- 『Web 2.0』 - コトバンク

- 『ウェブ2.0』 - コトバンク

「Web 2.0」の例文・使い方・用例・文例

- このWebサイトのコンテンツは、著作権法で認められた私的使用のための複製として、PCにダウンロードすることができます。

- このWebサイトの基本機能は、無料でご利用頂くことができます。

- Webサイトの更新が遅れており、ご迷惑をお掛けしております。

- Webサイトの制作についての見積りをお願いしたくご連絡さしあげました。

- Webサイトへの一部転載の許可をいただけましたら幸いです。

- 関連すると思われるWebページを以下に記しておきましたので、参考にして頂ければと存じます。

- お気づきかもしれませんが、当社のWebショップがリニューアルされました。

- 該当のWebページのリンクを送ってください。

- 御問い合わせ先については、当社のWebサイトをご覧下さい。

- 障害の発生・復旧状況は随時Webサイト等で発表いたします。

- Mozilla Foundationは5月1日、メール/ニュースクライアントソフトの最新版「Thunderbird 2.0.0.14」をリリースした。

- 英国制定の容量単位(液体または乾物)で5液量オンスや142.066立方センチメートルに同じ

- Web 2.0のページへのリンク