いちかわ‐だんじゅうろう〔いちかはダンジフラウ〕【市川団十郎】

読み方:いちかわだんじゅうろう

歌舞伎俳優。屋号、成田屋。江戸歌舞伎を代表する名門で、荒事(あらごと)の宗家。

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) (初世)[1660〜1704]一説では14歳で荒事を創始したといわれ、三升屋兵庫の名で脚本も書いた。俳優生島半六に舞台で刺殺された。

(初世)[1660〜1704]一説では14歳で荒事を創始したといわれ、三升屋兵庫の名で脚本も書いた。俳優生島半六に舞台で刺殺された。

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) (2世)[1688〜1758]江戸の人。初世の長男。隈取(くまど)りの工夫など荒事を洗練させ、市川家の芸として確立した。

(2世)[1688〜1758]江戸の人。初世の長男。隈取(くまど)りの工夫など荒事を洗練させ、市川家の芸として確立した。

![[三]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02533.gif) (7世)[1791〜1859]江戸の人。5世の孫。歌舞伎に能を取り入れるなど革新に努めた。歌舞伎十八番を選定。

(7世)[1791〜1859]江戸の人。5世の孫。歌舞伎に能を取り入れるなど革新に努めた。歌舞伎十八番を選定。

![[四]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02534.gif) (9世)[1838〜1903]江戸の人。8世の弟、7世の五男。本名、堀越秀(ほりこしひでし)。活歴と称する新作の歴史劇を演じた。明治の劇聖とよばれる。

(9世)[1838〜1903]江戸の人。8世の弟、7世の五男。本名、堀越秀(ほりこしひでし)。活歴と称する新作の歴史劇を演じた。明治の劇聖とよばれる。

![[五]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02535.gif) (11世)[1909〜1965]東京の生まれ。7世松本幸四郎の長男で、10世の養子。本名、堀越治雄(ほりこしはるお)。天性の美貌と華のある芸風で人気を博した。

(11世)[1909〜1965]東京の生まれ。7世松本幸四郎の長男で、10世の養子。本名、堀越治雄(ほりこしはるお)。天性の美貌と華のある芸風で人気を博した。

![[六]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02536.gif) (12世)[1946〜2013]東京の生まれ。11世の長男。本名、堀越夏雄(ほりこしなつお)。歌舞伎十八番の継承・復活に尽力。パリのオペラ座など、海外での公演にも積極的に取り組んだ。

(12世)[1946〜2013]東京の生まれ。11世の長男。本名、堀越夏雄(ほりこしなつお)。歌舞伎十八番の継承・復活に尽力。パリのオペラ座など、海外での公演にも積極的に取り組んだ。

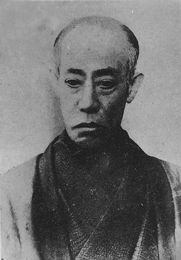

市川団十郎(九代目) いちかわ だんじゅうろう

東京生まれ。歌舞伎俳優。七代目の五男。河原崎家の養子となったが、明治7年(1874)九代目団十郎を襲名する。演劇改良運動に熱心で従来の荒唐無稽を排した活歴物を主唱、上演した。また、「新歌舞伎十八番」を制定。広い芸域の中で特に時代物を得意とし、第一人者として絶大な人気を博して同時期に活動した五代目尾上菊五郎、初代市川左団次とともに「団菊左」と称された。俳優の社会的地位の向上に貢献したことでも知られる。

(注:この情報は、国立国会図書館ホームページ内の「近代日本人の肖像」の内容を転載しております。掲載内容の複製については、国立国会図書館の許諾を得る必要があります。)

七代目市川団十郎

江戸後期の歌舞伎役者。初名新之助・団十郎改め海老蔵。俳名三升・白猿。童名小玉。別号夜雨庵・寿海老人・二九亭。五代目白猿(五代団十郎)の外孫。後期江戸歌舞伎の中心的存在で当たり役も多く、また「歌舞伎十八番」を制定した。一方狂歌・俳諧を能くし、文筆の才もあり、著書に『遠く見ます』等がある。安政6年(1859)歿、69才。

九代目市川団十郎

幕末・明治の歌舞伎俳優。江戸生。本名堀越薫のち秀、初名河原崎長十郎、前名権十郎、権之助、俳名紫扇・三升・団洲等。七代目の五男。市村座座頭・河原崎座座主・新富座座頭・歌舞伎座主将を務める。あらゆる役をこなしたが時代物を得意とし、自ら創始した活歴劇・腹芸はいまなお手本とされ、不世出の天才と称された。また文筆・絵を能くし、釣・骨董を好んだ。当り役は弁慶・道成寺等。明治36年(1903)歿、66才。

二代目市川団十郎

江戸中期の歌舞伎俳優。江戸生。初名九蔵、前名海老蔵、俳名は三升・才牛・栢莚。初代の子。荒事のみでなく和事にも優れ無類上上告に位付けられる。当り役は「鳴神」の鳴神上人等。宝暦7年(1757)歿、71才。

五代目市川団十郎

江戸中・後期の歌舞伎俳優。江戸生。四代目団十郎の子。幼名梅丸、初名松本幸蔵、前名松本幸四郎(三代)、後名市川鰕蔵、別名成田屋七左衛門。俳号は梅童・男女川・三升・白猿・反古庵、狂号は花道のつらね。屋号成田屋。家芸を能くしたが、若衆方・実悪・女形にまで及び、ぬれ場・やつし・武道等を得意とした。また文筆の才もあり、俳句・狂歌を能くし、立川焉馬とも交流があった。文化3年(1806)歿、66才。

初代市川団十郎

江戸前期の歌舞伎俳優。江戸生。市川宗家。初名海老蔵、前名団十郎、俳名才牛、作者名三升屋兵庫、屋号は成田屋。『四天王稚立』の坂田金時で荒事芸を創始、認められ、以後、金平浄瑠璃を応用工夫した荒事で名を高めたが、生島半六に刺され死去。著書に『参会名古屋』『源平雷伝説』等がある。宝永元年(1704)歿、45才。

十代目市川団十郎

歌舞伎俳優。東京生。本名は堀越福三郎、屋号は成田屋。九世団十郎の女婿で、岳父歿後俳優となった。歌舞伎十八番の廃曲数種を復活創作した。書画・俳句等を能くする。昭和31年(1956)歿、73才。

市川団十郎(八代目)

市川 団十郎 (いちかわ だんじゅうろう)

| 1660〜1704 (万治3年〜宝永元年) |

|

【歌舞伎俳優】 「大江戸の飾り海老」として、市川系宗家の大都市江戸のシンボル的スターに。「よっ、成田屋ァ。」 |

| 歌舞伎俳優。下総国出身。初代は、14歳のとき中村座で坂田金時を演じ、市川家の家芸である荒事を創始した。また、京に上り上方の芸を摂取し、芸域を広げる。成田不動の信仰に篤く、上演した「成田分身不動」は江戸からの成田詣を盛んにした。興行中、同座の生島半六により舞台で刺殺。市川団十郎は以後、宗家として現代まで12代を数える。 |

年(和暦) |

||

| ●1663年 (寛文3年) | ■武家諸法度改定 | 3才 |

| ●1681年 (天和元年) | ■護国寺建立 | 21才 |

| ●1682年 (天和2年) | ■江戸大火(八百屋お七の火事) | 22才 |

| ●1687年 (貞享4年) | ■生類憐みの令 | 27才 |

| ●1698年 (元禄11年) | ■江戸大火(勅額火事) | 38才 |

| ●1702年 (元禄15年) | ■赤穂浪士討ち入り | 42才 |

| ●1703年 (元禄16年) | ■江戸開府100年 | 43才 |

| ・新井 白石 | 1657年〜1725年 (明暦3年〜享保10年) | +3 |

| ・柳沢 吉保 | 1658年〜1714年 (万治元年〜正徳4年) | +2 |

| ・室 鳩巣 | 1658年〜1734年 (万治元年〜享保19年) | +2 |

| ・尾形 光琳 | 1658年〜1716年 (万治元年〜享保元年) | +2 |

| ・大石 内蔵助 | 1659年〜1703年 (万治2年〜元禄16年) | +1 |

| ・尾形 乾山 | 1663年〜1743年 (寛文3年〜寛保3年) | -3 |

| ・鳥居 清信 | 1664年〜1729年 (寛文4年〜享保14年) | -4 |

| ・八百屋 お七 | 1666年〜1683年 (寛文6年〜天和3年) | -6 |

| ・荻生 徂徠 | 1666年〜1728年 (寛文6年〜享保13年) | -6 |

- いちかわだんじゅうろうのページへのリンク