おざき‐こうよう〔をざきコウエフ〕【尾崎紅葉】

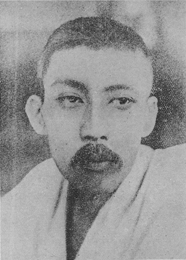

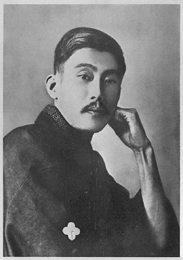

尾崎紅葉 おざき こうよう

東京生まれ。作家、俳人。帝国大学中退。明治18年(1885)大学予備門在学中、山田美妙らと硯友社を結成し、機関誌『我楽多文庫』を発行。22年(1889)『二人比丘尼色懺悔』が出世作となり、同年読売新聞社に入社。以後同紙に『伽羅枕』(1890)、『多情多恨』(1896)などの作品を発表する。30年(1897)に開始された『金色夜叉』の連載は人気を博したが、病没で未完に終った。泉鏡花など多数の門弟の育成・指導にもつとめた。

- 著作等(近代デジタルライブラリー収載)

-

- 新著百種 第1号 吉岡書籍店, 1889.4 <YDM300812>

- 新著百種 第3号 吉岡書籍店, 1889.6 <YDM300814>

- 初時雨 / 尾崎紅葉著 昌盛堂, 明22.12 (小説群芳 ; 第1) <YDM94969>

- 風流京人形 / 尾崎紅葉著 好吟会, 明22.9 (新著叢詞 ; 第1号) <YDM95173>

- 記者列伝 上巻 / 大屋専五郎編 春陽堂, 1889 <YDM4204>

- 紅葉叢書 第1巻(南無阿弥陀仏) / 尾崎紅葉著 駸々堂, 明23.1 <YDM93674>

- 此ぬし / 尾崎紅葉著 春陽堂, 明23.9 <YDM93762>

- 新桃花扇・巴波川 / 紅葉山人著 吉岡書籍店, 1890 (新著百種 ; 号外) <YDM94166>

- 紅鹿子 / 尾崎紅葉著 春陽堂, 明23.10 <YDM95282>

- 伽羅枕 / 尾崎紅葉著 春陽堂, 明24.10 <YDM93433>

- 夏小袖 / 尾崎紅葉著 春陽堂, 明25.9 <YDM94756>

- 二人女 / 尾崎紅葉著 春陽堂, 明25.2 <YDM94830>

- 裸美人 / 尾崎紅葉著 進化閣, 明25.9 <YDM95709>

- 三人妻 前,後編. [1], [2] / こうえふ著 春陽堂, 明26 <YDM310394>

- をとこ心 前編 / 尾崎紅葉著 春陽堂, 明26.10 <YDM93074>

- 恋の病 / 尾崎紅葉著 春陽堂, 明26.5 <YDM93630>

- 片靨 / 尾崎紅葉, 小栗風葉著 春陽堂, 明27.12 <YDM93299>

- 心の闇 行水 / 尾崎紅葉, 川上眉山著 春陽堂, 明27.5 <YDM93705>

- 袖時雨 / 尾崎紅葉著 駸々堂, 明27.1 <YDM94346>

- 隣の女 / 尾崎紅葉著 春陽堂, 明27.6 <YDM94727>

- 紫 琴 / 尾崎紅葉, 江見水蔭著 春陽堂, 明27.8 <YDM95502>

- 不言不語 / 尾崎紅葉著 春陽堂, 明28.6 <YDM92916>

- 五調子 / 尾崎紅葉編 春陽堂, 明28.12 <YDM93724>

- なにがし / 尾崎紅葉, 泉鏡花著 春陽堂, 明28.4 <YDM94764>

- やまと昭君 / 尾崎徳太郎(紅葉山人)著 吉岡書籍, 明28.8 <YDM301229>

- 青葡萄 / 尾崎紅葉(徳太郎)著 春陽堂, 明29.10 <YDM92739>

- 俳諧名家選 / 十千万堂紅葉編 春陽堂, 1896 <YDM87387>

- 冷熱 / 尾崎紅葉著 春陽堂, 明29.4 <YDM95743>

- 西洋娘形気 / 尾崎紅葉述 ; 柳川春葉(専之)記 春陽堂, 明30.11 (春陽文庫 ; 第6編) <YDM101120>

- 黄櫨匂 / 尾崎紅葉編 春陽堂, 明31.1 <YDM94953>

- 仇浪 / 尾崎紅葉著 文禄堂, 明34.6 <YDM92789>

- 寒牡丹 / 長田秋濤, 尾崎紅葉著 春陽堂, 明34 <YDM93381>

- 東西短慮の刃 / 尾崎紅葉述 春陽堂, 明35.1 <YDM94642>

- 草もみぢ / 尾崎紅葉著 ; 尾崎夏彦編 富山房, 明36.11 <YDM93521>

- 金色夜叉. [1], [2], [3], [4], [5] / 尾崎紅葉著 春陽堂, 明31-36 <YDM93789>

- 芝肴 / 尾崎紅葉著 エックス倶楽部, 明36.1 <YDM93960>

- 鐘楼守. [1], [2] / ヴィクトル・ユゴオ著 ; 尾崎紅葉訳 早稲田大学出版部, 明36.12 (文学叢書) <YDM101071>

- 煙霞療養 / 尾崎紅葉著 春陽堂, 明37.11 <YDM95987>

- 紅葉山人俳句集 / 瀬川疎山(喜助)編 帝都社, 明37.3 <YDM87014>

- 紅葉全集. [1], [2], [3], [4], [5], [6] / 尾崎紅葉著 博文館, 明37 <YDM93673>

- 病骨録 / 尾崎紅葉著 ; 巌谷小波編 文禄堂, 明37.3 <YDM96241>

- 金色夜叉 / 尾崎紅葉原著 ; 小栗風葉増補脚色 春陽堂, 明38.6 <YDM88858>

- 西鶴文粋. [1], [2], [3] / 井原西鶴著 ; 幸田露伴, 尾崎紅葉編 春陽堂, 明36-38 <YDM89343>

- 紅葉句帳 / 星野麦人編 文禄堂, 明40.4 <YDM87013>

- 心中船 / 尾崎紅葉著 春陽堂, 明40.6 <YDM94143>

- 恋の山賤 / 尾崎紅葉著 ; 石橋思案編 梁江堂, 明41.10 <YDM93631>

- 十千万堂日録 / 尾崎紅葉著 左久良書房, 明41.10 <YDM96199>

- 紅葉遺文 / 星野麦人(仙吉), 篠山吟葉編 隆文館, 明43.1 <YDM96056>

- 紅葉集. [1], [2], [3], [4] / 尾崎紅葉著 春陽堂, 明42-43 <YDM93672>

- 紅葉短冊帖 / 尾崎紅葉書 ; 斎藤松洲編 春陽堂, 明43.10 <YDM70884>

- 紅葉遺稿 / 尾崎紅葉著 博信堂, 明44.4 <YDM96055>

- 金色夜叉絵巻 / 尾崎紅葉原著 ; 鏑木清方編画 . 2版 春陽堂, 明45.2 <YDM93791>

(注:この情報は、国立国会図書館ホームページ内の「近代日本人の肖像」の内容を転載しております。掲載内容の複製については、国立国会図書館の許諾を得る必要があります。)

尾崎紅葉

尾崎紅葉

尾崎紅葉

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/29 05:32 UTC 版)

| 尾崎 紅葉 (おざき こうよう) |

|

|---|---|

|

|

| 誕生 | 1868年1月10日 日本・江戸芝中門前町 日本・江戸芝中門前町(現・東京都港区芝大門) |

| 死没 | 1903年10月30日(35歳没) 日本・東京府東京市牛込区横寺町 日本・東京府東京市牛込区横寺町(現・東京都新宿区横寺町) |

| 墓地 | 青山霊園 |

| 職業 | 小説家 |

| 言語 | 日本語 |

| 国籍 |  日本 日本 |

| 最終学歴 | 帝国大学国文科中退 |

| 活動期間 | 1889年 - 1903年 |

| ジャンル | 小説 |

| 文学活動 | 擬古典主義・硯友社 |

| 代表作 | 『二人比丘尼色懺悔』(1889年) 『伽羅枕』(1890年) 『二人女房』(1892年) 『三人妻』(1892年) 『多情多恨』(1896年) 『金色夜叉』(1902年) |

ウィキポータル 文学 ウィキポータル 文学 |

|

尾崎 紅葉(おざき こうよう、1868年1月10日(慶応3年12月16日) - 1903年(明治36年)10月30日[1])は、日本の小説家。本名、徳太郎。「縁山」「半可通人」「十千万堂」「花紅治史」などの号も持つ。

帝国大学国文科中退。1885年(明治18年)、山田美妙らと硯友社を設立し「我楽多文庫」を発刊。『二人比丘尼色懺悔』で認められ、『伽羅枕』『多情多恨』などを書き、幸田露伴と並称され(紅露時代)、明治期の文壇に重きをなした。

泉鏡花、田山花袋、小栗風葉、柳川春葉、徳田秋声など優れた門下生がいる。

俳人としても角田竹冷らとともに秋声会を興し、正岡子規と並んで新派と称された。

生涯

1868年1月10日(慶応3年12月16日)、江戸(現東京都)芝中門前町(現在の芝大門)に生まれる。父は根付師の尾崎谷斎(惣蔵)、母は庸。もともと尾崎家は伊勢屋という商家であると推定されるが、惣蔵の代には既に廃業していたようである。伊勢屋は呉服屋説と米問屋説があるが不明である。尾崎家の家紋は丸に違い鷹の羽であるが、屋号には五鐶の中央に数字の三の記載のある紋が使われていたとの記録がある。1872年(明治5年)、母と死別し、母方の祖父母荒木舜庵、せんの下で育てられる。寺子屋・梅泉堂(梅泉学校、のち港区立桜川小、現在の港区立御成門小)を経て、府第二中学(すぐに府第一中と統合し府中学となる。現在の日比谷高校)に進学。一期生で、同級に幸田露伴、他に沢柳政太郎、狩野亨吉らがいたが、中退。愛宕の岡千仭(岡鹿門)の綏猷堂(岡鹿門塾)で漢学を、石川鴻斎の崇文館で漢詩文を学んだほか、三田英学校で英語などを学び、大学予備門入学を目指した。

紅葉の学費を援助したのは、母方荒木家と関係の深い横尾家であった。紅葉が1899年(明治32年)に佐渡に旅した際に新潟で立ち寄ったのが、大蔵官僚で当時は新潟の税務署長をしていた伯父(母庸の姉婿)の横尾平太であり、紅葉の三女三千代は、荒木家(母庸の弟)に養女に出された後に、平太の養子・石夫(海軍軍人)に嫁いでいる。石夫の実父(養父の兄)は内務官僚であったが、安濃郡長(島根県)の時に若くして亡くなった。石夫の弟に東京帝国大学医学部教授の安夫がいる。

1883年(明治16年)に東大予備門に入るが、それ以前から緑山と号して詩作にふけり、入学後は文友会、凸々会に参加し文学への関心を深めた。そして1885年(明治18年)5月2日、山田美妙、石橋思案、丸岡九華らとともに硯友社を結成、回覧雑誌『我楽多文庫』を発刊した。『我楽多文庫』1885年5月2日-1886年5月25日に「江島土産滑稽貝屏風」を連載した。最初は肉筆筆写の雑誌だったが、好評のために1886年11月1日活版化するようになった。1888年(明治21年)5月25日、『我楽多文庫』を販売することになり、そこに「風流京人形」を連載、注目を浴びるようになる。しかしその年、美妙は新しく出る雑誌『都の花』の主筆に迎えられることとなり、紅葉と縁を絶つことになった。

1889年(明治22年)、「我楽多文庫」を刊行していた吉岡書店が、新しく小説の書き下ろし叢書を出すことになった。「新著百種」と名づけられたそのシリーズの第1冊目として、紅葉の『二人比丘尼色懺悔』が刊行された。戦国時代に材をとり、戦で死んだ若武者を弔う二人の女性の邂逅というストーリーと、会話を口語体にしながら、地の文は流麗な文語文という雅俗折衷の文体とが、当時の新しい文学のあらわれとして好評を博し、紅葉は一躍流行作家として世間に迎えられた。この頃、井原西鶴に熱中してその作品に傾倒。写実主義とともに擬古典主義を深めるようになる。

一方、大学予備門の学制改革により、1886年(明治19年)に第一高等中学校英語政治科に編入。1888年(明治21年)、帝国大学法科大学政治科に入学、翌年に国文科に転科し、その翌年退学した。この前年の末に、大学在学中ながら読売新聞社に入社し、以後、紅葉の作品の重要な発表舞台は『読売新聞』となる。「伽羅枕」(1890年7月5日-9月23日)、「三人妻」(前編1892年3月6日-5月11日、後編7月5日-11月4日)などを載せ、高い人気を得た。このほか「である」の言文一致を途中から試みた「二人女房」などを発表。幸田露伴とともに明治期の文壇の重鎮となり、この時期は紅露時代と呼ばれた。

1895年(明治28年)、『源氏物語』を読み、その影響を受け心理描写に主を置き『多情多恨』などを書いた。そして1897年(明治30年)、「金色夜叉」の連載が『読売新聞』で始まる。貫一とお宮をめぐっての金と恋の物語は日清戦争後の社会を背景にしていて、これが時流と合い、大人気作となった。以後断続的に書かれることになるが、元々病弱であったためこの長期連載が災いし、1899年(明治32年)から健康を害した。療養のために塩原や修善寺に赴き、1903年(明治36年)に『金色夜叉』の続編を連載(『続々金色夜叉』として刊行)したが、3月、胃癌と診断されて中断。有毒成分も含まれるが、効能に優れると云われた薬用植物白屈菜(草の王/草の黄)を服用する等、進んでの治療を行ったが10月30日、自宅で没した。35歳没。戒名は彩文院紅葉日崇居士[2]。紅葉の墓は青山墓地にあり、その揮毫は、硯友社の同人でもある親友巖谷小波の父で明治の三筆の一人といわれた巖谷一六によるものである。

作家評

紅葉の作品は、その華麗な文章によって世に迎えられ、欧化主義に批判的な潮流から、井原西鶴を思わせる風俗描写の巧みさによって評価された。しかし一方では、北村透谷のように、「伽羅枕」に見られる古い女性観を批判する批評家もあった。国木田独歩は、その前半期は「洋装せる元禄文学」であったと述べた。山田美妙の言文一致体が「です・ます」調であることに対抗して、「である」の文体を試みたこともあったが、それは彼の作品の中では主流にはならなかった。ただし、後年の傑作『多情多恨』では、言文一致体による内面描写が成功している。

紅葉は英語力に優れ、その英語力で英米の大衆小説を大量に読み、それを翻案して自作の骨子として取り入れた作品も多い。晩年の作『金色夜叉』の粉本として、バーサ・クレイの『女より弱きもの』が堀啓子によって指摘された。死の4カ月前にあたる1903年(明治36年)6月30日には、丸善(現在の丸善ジュンク堂書店の源流)でイギリスのセンチュリー大字典を購入予約し[3]、7月3日に自宅へ届けさせている[4][注釈 1]。センチュリーの購入代金である120円は前日に知人から借りた[7]「切れるような紙幣」で一括払いしており、内田魯庵は「自分の死期の迫っているのを十分知りながら余り豊かでない財嚢から高価な辞典を買ふを少しも惜しまなかった紅葉の最後の逸事は、死の瞬間まで知識の要求を決して忘れなかった紅葉の器の大なるを証する事が出来る。(中略)著述家としての尊い心持を最後の息を引取るまでも忘れなかった紅葉の逸事として後世に伝うるを値いしておる。[8]」と評している[9]。

年譜

- 1868年1月10日(慶応3年12月16日)、 江戸芝に生れる。

- 1883年(明治16年)9月、東京大学予備門に入学。

- 1885年(明治18年)

- 1887年(明治20年)4月、東京女子専門学校で漢学の教師のアルバイトをする。

- 1889年(明治22年)

- 4月、『二人比丘尼色懺悔』を刊行。

- 12月、読売新聞社に入社。

- 1890年(明治23年)帝国大学を退学。

- 1891年(明治24年)3月10日、樺島喜久と結婚。

- 1892年(明治25年)3月、「三人妻」を『読売新聞』に連載。

- 1893年(明治26年)

- 1月10日、長男弓之助が生れる(早逝)。

- 6月、「心の闇」を『読売新聞』に連載。

- 1894年(明治27年)

- 2月3日、長女藤枝が生れる。

- 同21日、父惣蔵死去。

- 1896年(明治29年)

- 2月、「多情多恨」を『読売新聞』に連載。

- 3月10日、次女弥生が生れる。

- 1897年(明治30年)1月、「金色夜叉」を『読売新聞』に連載。

- 1899年(明治32年)、健康を害する。6月に塩原、7月から8月にかけて新潟へ赴く。

- 1900年(明治33年)3月26日、三女三千代が生れる。

- 1901年(明治34年)

- 5月、療養のために修善寺へ赴く。

- 同20日、次男夏彦が生れる。

- 1902年(明治35年)、読売新聞社を退社し、二六新報に入社。

- 1903年(明治36年)10月30日、牛込区横井町(現在の新宿区横寺町)の自宅で胃癌により死去。

門下生

20歳代で多くの弟子を抱えた。特に泉鏡花、徳田秋声、小栗風葉、柳川春葉の四人は藻門下(紅葉門下)四天王と呼ばれた。他、赤木巴山、新井雨泉、伊臣紫葉、生田葵山、石倉翠葉、泉斜汀、磯萍水、井上唖々、岩瀬雨鵲、大沢天仙、大田南岳、河合小烏、河島桐葉、北島春石、北田薄氷、黒田湖山、篠山吟葉、篠田胡蝶、篠原嶺葉、柴田流星、鈴木苔花、瀬沼夏葉、高野柳翠、武田鶯塘、竹貫佳水、田中夕風、田中涼葉、谷活東、田村西男、田山花袋、筒井年峰、中山白峰、新田静灣、西村渚山、原口春鴻、藤井紫明、細川風谷、松田竹嶼、三島霜川、水野葉舟、村山鳥逕、安場柳隈、山岸荷葉、山里水葉、山田旭南、山村水郭、羅蘇山人、秋元洒汀[10]、小峰大羽、篠崎霞山、清水一人、土居無腸、野崎柴兮、斉藤素洲、柳下孤村、三田村黄雲、三田村竹雲、浦香雨、渡辺竹音、中村其外、坂田木仏、宮垣四海、加藤波嶺、箕作南亭、木村素石、角田竹涼、角田竹夫らがいる。[11][12]

主な作品

- 『二人比丘尼色懺悔』(ににんびくにいろざんげ)(1889年)岩波文庫、1952年

- 『初時雨』昌盛堂 1889

- 『風流京人形』好吟会 1889

- 『此ぬし』春陽堂 1890

- 『新桃花扇・巴波川』吉岡書籍店 1890

- 『紅鹿子』春陽堂 1890

- 『伽羅枕』(きゃらまくら)(1890年、読売新聞)1891年春陽堂刊行。岩波文庫、1955年。 - お仙は、祇園の芸子と京在勤中の旗本水野石見守とのあいだの子だが、母の死後、米相場師西岡屋に養われ、贅沢に育てられる。十二歳で養家が破産し、「玉の輿への踏台」と島原の禿に売られ、十六歳で大阪の隠居に身請けされ、そして死別し、京在勤中の武士の妾になる。父に会いたい願いから、せがんでともに江戸に下るが、まもなく忘れ形見ひとりを残してその武士は死亡する。途方に暮れて石見守邸を訪ねると、父は十七年前に死去していた。大身の奥方になっている異母姉が、自分を懐かしがっていると聞き、上野山下で待ち合わせしていると、供の者に叱られて、駕籠に乗っている姉に近寄れない。二十二で、生きるためと、反発と対抗心から赤子を里子に出し、吉原に身を沈め、花魁佐太夫になる。波乱万丈の年月を遊女の意気と手管で送り、二十八で甲府に落ち、挙げ句の果てに鰍沢で六十七のハンセン病の老人の召使いになり、「作りける罪の無量なるを消滅せしむるため」の心願で、親切に看病し、全快させる。ふたたび男は持たぬと黒髪を切り、六十二のきょうまで団子坂の寮にこもって三十四名の遊客の亡魂を祀る。

- 『夏小袖』春陽堂 1892

- 「おぼろ舟」「むき玉子」1892年 2作合わせて明治25年2月単行本「二人女」として刊行。「おぼろ舟」 - 1890年3月読売新聞。維新前には旗本だった父に死なれて母と2人のお藤の家は、その日暮らしにも困るようになり、お藤が身を売るほかなくなる。せめてと妾の口を求めて口入屋でお目見えをすると、松本が即座に世話をしようと話が決まり、通ってくることになる。お藤は18の今まで知らなかった情愛を初めて味わい、夢にもうつつにも恋しい人が忘れられなくなる。しかしある夜、5、6日忙しくて来られぬと言って別れてから、松本はいつまでも姿を見せない。お藤は待ち焦がれてついに恋の病に日ごとにやせてゆく。母が心を痛めて松本の住まいで聞きただすと、社用で北海道に行ったという。そして浮気で女をもてあそんだ松本が、旅から帰り、お藤の真実心を知り、かけつけたときは可憐なお藤は焦がれ死にをした後であった。「むき玉子」 - 1891年1月読売新聞。パリで6年間修行した画家大久保蘭渓は、帰国後4年になるのに、何一つ世に出さない。弟子蘭山に来年の大共進会までにと勧められてその気になる。或る日の夕方、散歩の途中、垣根ごしに若い女の行水を見て、これこそは好図案であると制作にとりかかるが、思うように描けず、苦慮していると、蘭山はかねて目をつけていたお喜代の両親と交渉する。身を切られるほど貧しいお喜代は過分な報酬に家のためと承諾するが、人目に肌をさらすことのあさましさに、画室は地獄のように思われる。しかしやさしく説きすかされて雪のごとき裸身でモデル台に立つことになる。「後篇むき玉子」 - 30日余の間、モデルとなってこの家で暮らすうちに、お喜代はおのずと敬慕の情を主人に寄せるようになり、役がすんでも小間使いになる。共進会に出品した裸体画はすさまじい大評判、蘭渓の旧藩主の老公も画室にモデルを見に来て、妾にと所望する。これは親許で破談にする。お喜代の情はいよいよつのり、蘭渓もそれを悟らずにはいられない。やがて出品作が金牌を受けたよろこびのうちに、蘭渓とお喜代の結婚式がめでたくあげられる。

- 『二人女房』(ににんにょうぼう)(1891年 - 1892年)岩波文庫、1928

- 『三人妻』(1892年)岩波文庫

- 『裸美人』1892年

- 『心の闇』(1893年)

- 『をとこ心』春陽堂 1894年

- 『恋の病』春陽堂 1894

- 『片靨』小栗風葉共著 春陽堂 1894年

- 『隣の女』1894年

- 『やまと昭君』1895年

- 『不言不語』(いわずかたらず)(1895年)岩波文庫、1952

- 『多情多恨』(たじょうたこん)(1896年)岩波文庫、1939

- 『青葡萄』

- 『金色夜叉』(こんじきやしゃ)(1897年 - 1902年)岩波文庫、新潮文庫

- 『尾崎紅葉全集』全4巻 春陽堂 1925-26

- 『紅葉全集』全12巻別巻1 大岡信、丸谷才一、十川信介、岡保生編 岩波書店 1993-95

- 翻訳

その他

- 芝神明榮太樓の銘菓「江の嶋」最中は、1902年(明治35年)2月に紅葉が名づけ題字を認めたものである。紅葉の本を装丁した武内桂舟の下絵とともに現在でも用いられており、販売が続くロングセラー商品となっている。芝神明町は、母庸が若くして亡くなった後、紅葉を育てた医者の祖父荒木舜庵の家があった場所である。

- 江戸っ子気質そのままの性格で、弟子たちにはやさしい半面、短気な面もあり、よく小言を言っていた。だがその叱り方は口の悪さと諧謔さが混ざり合った独自のもので、泉鏡花ら弟子たちは叱られる度に、師の小言のうまさに感心した。

- 紅葉の最期の言葉は、見舞いに来た人々の泣いているのを見て言った、「どいつもまずい面だ」だったという。

- 1980年(昭和60年)3月、東京・新宿にある紅葉の旧居跡は新宿区史跡に指定された[13]。

- 『金色夜叉』の舞台の一つである静岡県熱海市は例年1月17日に「尾崎紅葉祭」を開いており、2019年には記念碑を建立した[14]。

脚注

注釈

出典

- ^ “尾崎 紅葉”. 国立国会図書館. 2024年10月30日閲覧。

- ^ 岩井寛『作家の臨終・墓碑事典』(東京堂出版、1997年)74頁

- ^ 柳田泉 編「十千萬堂日録其四 自明治卅六年二月 至十月」『尾崎紅葉全集』 第9巻、中央公論社、1942年、323頁。NDLJP:1131502/168。

- ^ 柳田泉 編「十千萬堂日録其四 自明治卅六年二月 至十月」『尾崎紅葉全集』 第9巻、中央公論社、1942年、327頁。NDLJP:1131502/171。

- ^ 内田魯庵 著、紅野敏郎 編『思い出す人々』(新編)岩波書店〈岩波文庫 ; 緑86-4, 31-086-4〉、1994年、237-238頁。ISBN 4003108647。

- ^ 柳田泉 編「十千萬堂日録其四 自明治卅六年二月 至十月」『尾崎紅葉全集』 第9巻、中央公論社、1942年、303頁。NDLJP:1131502/159。

- ^ 柳田泉 編「十千萬堂日録其四 自明治卅六年二月 至十月」『尾崎紅葉全集』 第9巻、中央公論社、1942年、319頁。NDLJP:1131502/167。

- ^ 内田魯庵 著、紅野敏郎 編『思い出す人々』(新編)岩波書店〈岩波文庫 ; 緑86-4, 31-086-4〉、1994年、240-241頁。 ISBN 4003108647。

- ^ 小田光雄『書店の近代 : 本が輝いていた時代』平凡社〈平凡社新書 ; 184〉、2003年。 ISBN 4582851843。

- ^ 日本人名大辞典+Plus, デジタル版. “秋元洒汀とは”. コトバンク. 2022年9月9日閲覧。

- ^ 『俳句講座 續 第1巻』改造社、1934年、393頁。

- ^ 『尾崎紅葉事典』翰林書房、2020年10月28日、385頁。

- ^ 新宿歴史博物館>新宿区の文化財

- ^ 「尾崎紅葉の碑が完成 熱海・観光関係者ら祝う」静岡新聞アットエス(2019年1月18日配信)2019年3月16日閲覧。

関連項目

外部リンク

- 尾崎 紅葉:作家別作品リスト - 青空文庫

- 尾崎紅葉 | 近代日本人の肖像 - 国立国会図書館

- 第8章 文芸家(1) | あの人の直筆 - 国立国会図書館

- 指定 史跡 尾崎紅葉旧居跡-新宿歴史博物館

- 港区ゆかりの人物データベースサイト・人物詳細ページ (尾崎紅葉)

- 尾崎紅葉家研究 - ウェイバックマシン(2019年3月31日アーカイブ分)

尾崎紅葉

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 17:19 UTC 版)

1902年(明治35年)5月の尾崎紅葉の日記で、当時の豆相鉄道の記述があり、「汽車を見るに軽微にして粗鹵(ソロ)、其(そ)の来るや狸の化けたる者の如く、煙突の小なるむしろ噴飯すべし、車六輛を列ねて軒輊(ケンチ)して去る」との記述がある。

※この「尾崎紅葉」の解説は、「伊豆箱根鉄道駿豆線」の解説の一部です。

「尾崎紅葉」を含む「伊豆箱根鉄道駿豆線」の記事については、「伊豆箱根鉄道駿豆線」の概要を参照ください。

尾崎紅葉と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 尾崎紅葉のページへのリンク