せ【▽兄/▽夫/背】

読み方:せ

1 女が男を親しんでいう語。主として夫・恋人をさす。⇔妹(いも)。

「信濃道(しなぬぢ)は今の墾(は)り道刈りばねに足踏ましむな沓(くつ)はけ我が—」〈万・三三九九〉

2 女の側から兄または弟をよぶ語。⇔妹。

そ【×其/▽夫】

お‐うと〔を‐〕【▽夫】

おっと〔をつと〕【夫/良=人】

お‐ひと〔を‐〕【▽夫】

読み方:おひと

「夫(おっと)」に同じ。

つま【▽夫/妻】

読み方:つま

《「端(つま)」の意》

「吾(あ)はもよ女(め)にしあれば汝(な)を置(き)て男(を)はなし汝を置て—はなし」〈記・上・歌謡〉

ひこ‐じ〔‐ぢ〕【▽夫】

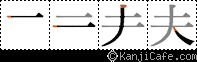

ふ【夫】

読み方:ふ

[音]フ(呉)(漢) フウ(慣) ブ(慣) [訓]おっと つま おとこ それ

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈フ〉

〈フ〉

1 成人した男。「丈夫・情夫・壮夫・大夫(たいふ)・匹夫・凡夫」

2 仕事にたずさわる男。「火夫・漁夫・工夫(こうふ)・坑夫・水夫(すいふ)・農夫・牧夫」

3 男の配偶者。おっと。「夫君・夫妻/先夫・亡夫・有夫・一夫一婦」

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈フウ〉

〈フウ〉

2 おっと。「夫婦」

[名のり]あき・お・すけ

[難読]水夫(かこ)・妓夫(ぎゆう)・工夫(くふう)・大夫(たゆう)・太夫(たゆう)・夫役(ぶやく)・丈夫(ますらお)・夫婦(めおと・みょうと)・鰥夫(やもお)・鰥夫(やもめ)

ぶ【▽夫】

ふう【夫/富】

読み方:ふう

〈夫〉⇒ふ

〈富〉⇒ふ

お〔を〕【▽男/▽夫】

夫

夫

夫

夫

夫

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 夫 | ふ |

| 夫 | ぷ |

夫

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/26 14:23 UTC 版)

夫 (おっと)は、結婚している男性を指す。配偶者(妻)や家族との関係や、社会的、法的な位置づけは時代や文化によって多様である。

概要

一夫一婦制文化においては、婚姻関係中では一人の夫と一人の妻が存在することが認められ、一人の夫が妻を2人(重婚)もしくは多数(複婚)もつことは違法とされる。また逆に一人の妻が多数の夫を持つことも認められない。複婚文化や一妻多夫制文化においては、婚姻関係にかかわる男女は3人以上となることもある。

男性同士で婚姻がなされる(同性婚)場合は、双方を夫と呼称する。

多くの時代や地域において、通常の異性結婚においては夫が世帯の主であり、唯一の稼ぎ手であった。パターナリズムの典型とされることもあるこの構造は、現在でも一部の文化で維持されている。また、公私問わずに妻が夫を呼ぶなどの場合は「あなた」や「あんた」と呼称されることがあり、他者の夫への呼びかけについては「ご主人」や「旦那さん」となり、婿取婚の場合は「お婿さん」などと呼ばれる。

夫婦が別居状態にあっても、男性側の「夫」という法的地位は維持される。婚姻関係が解消されるのは離婚と死別という2つの場合があるが、離婚した男性は女性にとっての「元夫」と呼ばれ、妻に先立たれた男性は「寡夫」と呼ばれる。

現代社会において夫ではなく、むしろ妻の方が収入やキャリアで上回っている夫婦もある。この場合、特に夫婦に子供がいる場合は、夫が家にいて主夫となるケースが少なくない。

語源

日本語における「夫(おっと)」は男人(をひと)が変化したものである。『観智院本名義抄』では、「聟」の訓として「をひと」が用いられている[1]。

関連用語

婚姻後、当事者の二人は配偶者としての社会的地位を獲得し、男性は夫と呼ばれるようになる。異性結婚においては、女性は妻と呼ばれるようになる。同性結婚では、男性同士の場合は双方とも夫、女性同士の場合は双方とも妻とされる。個人のジェンダーにかかわらず、婚姻した二人の一方はもう一人の配偶者とされる。

婚姻する男性は、結婚式典中では新郎(groom)と呼ばれ、その後婚姻関係が続く限り夫(husband)と呼ばれる。また「夫」という語は社会慣行上婚姻関係を語るうえで用いられ、子に対する親としては「父」の語が用いられる。結婚の未実施、離婚、死別などにより、「夫」でない「父」が存在しうる。

宗教と文化

異性結婚が行われる際、新郎やその家族が新婦やその家族から持参金を受け取ったり、逆に嫁償を支払ったり、またはその両方が交換される文化が存在する。西洋社会では持参金は新郎の家で新婦が暮らすにあたり家財や召使の整備に用いられたが、婚約が破棄された場合に女性側に返還されるための担保金の側面もある。婚姻が成立すると、持参金は夫の不可譲の資産となる[2]。夫が妻より先に死亡した場合、妻は未亡人と呼ばれるようになり、その生活を支えるために夫の遺産の半分もしくは三分の一が寡婦産として支払われた[3]。

男女が婚姻した証として、双方が結婚指輪をつける文化がある。どちらの手のどの指にはめるかは、地域や文化により異なる。

イスラーム教

イスラーム教の婚姻についての法によれば、夫は家庭と妻たちの保護者である。そのため、法的、経済的、家庭的な面において妻より多くの権利を持つとともに義務を負っている。婚姻に関するイスラーム法や文化は、そのほとんどがクルアーンに依拠している。

多くの場合、ムスリム(イスラーム教徒)の夫婦は完全に対等な関係を互いに求めることができる[4]。イスラーム教は、世界に多くの信者を持つ主要宗教としては唯一一夫多妻の複婚を認めている。これはイスラーム教草創期には戦争で戦死する男性が多く、未亡人となった女性を生き残った男性が扶助する必要があったためである。ただし、夫が持てる妻は4人までとされ、すべての妻を公平に扱うことが求められている。イスラーム教では、結婚した男女以外の間での異性関係を厳しく禁止している。

夫である、既婚男性であることを示す外見特徴として定められているのは結婚指輪のみである。

ヒンドゥー教

インド文化圏では、伝統的に夫の家に妻が入る。夫は妻を養う義務があり、またそれを果たす能力があることを示さなければならない。ヒンドゥー教では、結婚する男女の縁は7回の転生(सात जन्मों का रिश्ता)にわたり維持されるものだとされている。また従来は、ヒンドゥー教徒は離婚を一切認められていなかった。1750年以前は、男女は同権であるとされていた。

1951年、再び男女同権が規定され、また離婚も合法化された。

キリスト教・ヨーロッパ

キリスト教では、聖書に基づいて夫にいくつもの務めを求めている。

- 出来うる限り完璧で神聖で高潔な生活を持って、自らの妻を神に示すこと[5]。

- 自らの命をもって、身体的、感情的、精神的に妻を守ること[6]。

- 妻を自分自身よりも大事なものとして自らの命を「横たえる」こと[7]。

- 妻と家族を最善へ導くこと[8]。

- 神の力の元で、あれるかぎりの最良の存在であること[9]。

- 妻から自らの身体を抑制しないこと[10]。

古代ローマから近代にいたるヨーロッパのキリスト教を中心とする社会においては、夫は自らの妻子や召使、家畜を保護し扶助する義務があった。また父親としての夫は、母親としての妻よりもはるかに大きな子に対する権威を有していた。この文化圏においては、複婚は認められず一夫一婦制が大原則であった[11]。

中世から近世のヨーロッパでは恋愛結婚は珍しかったが、近代以降はその重要性が語られるようになった[12][13]。恋愛結婚が一般化するまでは、夫は法的な独立性のない妻よりも大きな社会的影響力を有していた[14]。

世俗化が進んだ現在のヨーロッパでは、夫婦は平等な権利を有するとされている。民事婚においては、男女問わずより裕福な配偶者がもう一方に扶助料を提供し、これは夫婦が離婚した後も継続されるのが一般的である。

それぞれの配偶者は、相手が無能力状態(昏睡状態など)に陥った場合、その法的代行を務めることが認められている。また夫は、妻の産んだ子を自身の実子であると認知した場合、その子供に対する責任を負う[15]。

日本

明治時代に民法が制定される以前の日本では、妻の財産は衣服と鏡台を除き、すべて夫に渡るものとされていた[16]。

現代中国

中国では中華人民共和国が成立したことによって伝統的な家法の改革が行われ、1950年に包括的な婚姻に関する法が制定された。ここでは財産の所有権や管理権について、夫婦が同権であることが規定された[17]。

貞節に対する認識

一夫一婦制社会においては、配偶者以外の誰とも性的関係を持たないものとされているが、歴史上ほとんどの文化圏において、特に夫が複数の女性と関係を持つ、時には妻に近い扱いをした例が少なくない。男性の姦通が罪に問われたのは、夫婦の家に愛人を連れ込んだり、公的なスキャンダルに発展した場合くらいであった[18]。 このようなダブルスタンダードは現代のイギリスやオーストラリアなどの離婚法にも見ることができる。女性の姦通はそれだけで離婚の根拠となりうるが、男性の姦通は特定の状況下でない限り離婚の根拠とされない[19]。フィリピンでは女性は夫以外の男性との一回以上の性交渉で姦通罪に問われることがあるが、男性にかけられるのはより軽い内縁罪で、しかも愛人を家に泊め置いたり同棲したりするか、スキャンダル事件に発展しないと成立しない[20][21]。

一般に姦通や不倫は、貞節の侵害であるとみなされている。歴史的に姦通は非常に重い犯罪であるとされることが多かったが、それでもなお離婚などによって関係を合法なものにする手段は残されていた。また姦通は夫婦間の財産分配や子供の社会的地位、監護権などに大きな影響を及ぼす。

脚注

- ^ 小松寿雄・鈴木英夫編(2011年)『新明解語源辞典』三省堂刊(179p)

- ^ Britannica 2005, dowry

- ^ “Dower - Definition of dower by Merriam-Webster”. m-w.com. m-w.com. 2015年11月24日閲覧。

- ^ Heba G. Kotb MD, Sexuality in Islam Archived 9 July 2011 at the Wayback Machine., PhD Thesis, Maimonides University, 2004

- ^ “Ephesians 53A26-27 ESV - - Bible Gateway”. www.biblegateway.com. 2016年6月1日閲覧。

- ^ “Ephesians 5:28 In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself.”. biblehub.com. 2016年6月1日閲覧。

- ^ “Ephesians 5:25 Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her”. biblehub.com. 2016年6月1日閲覧。

- ^ “Ephesians 5:29 After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body, just as Christ does the church--”. biblehub.com. 2016年6月1日閲覧。

- ^ “Galatians 5:22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness,”. biblehub.com. 2016年6月1日閲覧。

- ^ “1 Corinthians 7:5 Do not deprive each other except perhaps by mutual consent and for a time, so that you may devote yourselves to prayer. Then come together again so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control.”. biblehub.com. 2016年6月1日閲覧。

- ^ “The History of Rome, by Theodor Mommsen Book I Chapter 5 Section 2”. About.com Ancient/Classical History. About.com Ancient/Classical History. 2015年11月24日閲覧。

- ^ Stephanie Coontz on "classic marriage"

- ^ William C. Horne, Making a heaven of hell: the problem of the companionate ideal in English marriage, poetry, 1650–1800 Athens (Georgia), 1993

- ^ William Blackstone, Commentaries upon the Laws of England

- ^ Cuckoo's egg in the nest, Spiegel 07, 2007

- ^ Britannica, Legal limitations on marriages (from family law)

- ^ Britannica 2004, Legal limitations on marriage (from family law)

- ^ Women and Achievement in Nineteenth-Century Europe - Google ブックス

- ^ http://www.aifs.gov.au/institute/seminars/finlay.html

- ^ “Gender Equality in Philippines - Social Institutions and Gender Index (SIGI)”. genderindex.org. genderindex.org. 2015年11月24日閲覧。

- ^ “A brief discussion on Infidelity, Concubinage, Adultery and Bigamy”. Philippine e-Legal Forum. Philippine e-Legal Forum. 2015年11月24日閲覧。

関連項目

夫(おっと)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 00:37 UTC 版)

「カッコカワイイ宣言!」の記事における「夫(おっと)」の解説

※この「夫(おっと)」の解説は、「カッコカワイイ宣言!」の解説の一部です。

「夫(おっと)」を含む「カッコカワイイ宣言!」の記事については、「カッコカワイイ宣言!」の概要を参照ください。

夫

夫

「夫」の例文・使い方・用例・文例

- 夫は自分で商売を始めることにした

- 忙しいがよい夫

- ロビンソン夫人はあなたのお母さんとほぼ同じくらいの年齢だ

- この氷は君が乗っても大丈夫だろう

- 大統領夫人は大統領を陰で支える要である

- 彼女の夫は競馬でお金をぱっと使ってしまった

- 丈夫な

- 丈夫な体

- 夫婦のきずな

- 農夫たちは畑から雑草を焼き払った

- 彼女は夫の隣に埋葬された

- 彼はやせているが丈夫だ

- 鎖の丈夫さはその中の一番弱い輪の丈夫さと同じにすぎない

- 私には夫の全財産を要求する正当な権利がある

- この生地は丈夫で長もちします

- 内縁の夫

- 彼は年の割にはとても丈夫です

- 彼は体質的に丈夫だ

- 夫婦にこの家を貸します

- 夫は仕事のあとはいつもくたくたです

夫と同じ種類の言葉

品詞の分類

- >> 「夫」を含む用語の索引

- 夫のページへのリンク