氾濫原 (はんらんげん)

氾濫原

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/03 16:06 UTC 版)

| この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2018年12月) |

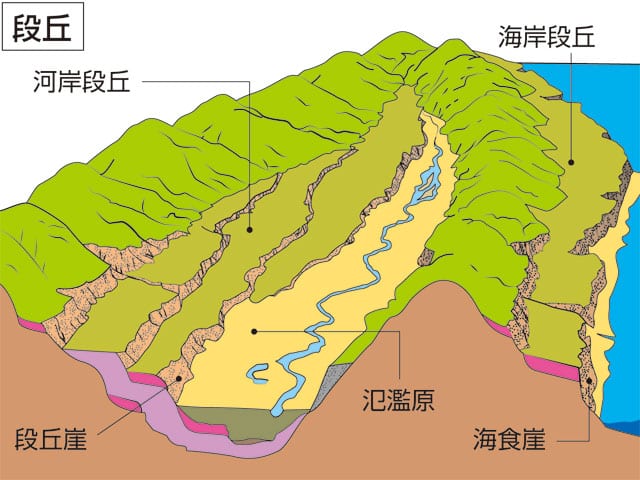

氾濫原(はんらんげん、flood plain)とは、広義には河川の流水が洪水時に河道から氾濫する範囲にある低地部分の総称である(沖積平野とほぼ同義)。狭義には、河成堆積地形の小地形の一種で、沖積平野のうち蛇行流路の発達した低地であり、扇状地と三角州との間にあたる部分をさす。自然堤防帯、氾濫平野、蛇行原、氾濫平原ともいう。ここでは狭義の氾濫原について解説する。

形成過程と微地形

氾濫原は、自由蛇行流路を形成する河川の氾濫によって、氾濫水に含まれる砕屑物(礫、砂、泥)の堆積と、その流路の移動によって形成される[1]。氾濫水に含まれる砕屑物は、扇状地のそれよりも細粒で、三角州のそれよりも粗粒である。

出水時には、流路から河川水が越流し、河岸沿いに自然堤防とよばれる微地形を形成する[1]。自然堤防は氾濫水に含まれる砂(浮遊砂)が堆積してできる堆積地形であり、氾濫原の微高地として認識される[1]。氾濫水に含まれる泥は、流路から遠方にまで運搬されうるため、流路から離れたところでは泥が堆積してできる後背低地とよばれる微低地を形成する[1]。泥で構成される地盤は水はけが極めて悪いため、後背低地は部分的には湿地や泥炭地となる(後背湿地)[1]。

大規模な出水によって自然堤防が破堤すると、クレバススプレーとよばれる微地形と堆積物が堆積する[1]。これは、自然堤防を侵食して生じるクレバス状の溝、その直下に生じる落掘(おっぽり)とよばれる滝壺状の溝などの侵食地形と、その下流に生じるサンドスプレー、ローブとよばれる中~粗粒砂で構成される堆積地形の総称である[2][3]。

自由蛇行流路は、氾濫原を自由に蛇行移動する。湾曲部の攻撃斜面(凹岸)側では、既存の氾濫原の地形面を侵食して蛇行崖とよばれる侵食地形を形成する[1]。一方の滑走斜面(凸岸)側では、ポイントバー(寄州)とよばれる堆積地形を形成する[1]。ポイントバーは河床を転がりながら移動する礫や粗粒な砂が堆積してできた地形であり、その表面にはスクロールバー(蛇行州)、リッジとよばれる微高地と、スウェイルとよばれる微低地が分布する[3][1]。蛇行が大きくなると蛇行切断(カットオフ)が生じ、本流から切り離された流路は河跡湖(三日月湖)となる[1]。三日月湖では氾濫水に含まれる泥が堆積し、旧河道とよばれる微低地となる[1]。

氾濫原は上述したように、自然堤防、後背低地、ポイントバー、クレバススプレーなどの微地形の集合からなる[1]。

土地利用

氾濫原の土地利用は微地形によって異なるが、扇状地よりも水を得やすいため水田が多い。

氾濫原の自然堤防は砂質の地盤であるため水はけが良い[1]。そのため、古くからの集落や寺社などが立地する[1]。大規模な出水時には浸水するため、集落の周囲に輪中がみられることもある。水田は少なく、主に畑や果樹園などに利用されてきた[1]。

氾濫原の後背低地は泥質の地盤であるため水田が多くみられる[1]。後背湿地にはかつては島畑、掘り上げ田などが多く分布したが、近代以降は新田開発が進み、近年では人工的な土地改良工事により宅地化が進行中である[1]。

生物的環境

氾濫原は、平坦で、水の供給がよく、植物の生育には好適な条件が多い。氾濫の度に上流から粘土や植物の種などが流れ着き(漂着)、植物が繁茂しやすい。他方で、洪水のたびに洗い流される環境なので、安定的な植物群落は成立しにくい。地下の水位が高いのも、森林の成立には向かない。そのために、樹木の生育は限られ、ニセアカシア、ヤナギ類など特定の樹木のみが出現する。

日本の主な氾濫原

| 名称 | 位置 | 備考 |

|---|---|---|

| 天塩川低地 | 北海道中川町~天塩町、幌延町 | |

| 石狩川低地 | 北海道滝川市~江別市 | |

| 十勝川低地 | 北海道帯広市~浦幌町 | |

| 岩木川低地 | 青森県藤崎町~五所川原市 | |

| 北上川低地 | 宮城県登米市~石巻市 | |

| 鬼怒川低地 | 茨城県結城市~取手市 | |

| 利根川低地 | 埼玉県熊谷市~越谷市 | |

| 荒川低地 | 埼玉県熊谷市~さいたま市 | |

| 信濃川低地 | 新潟県長岡市北部~新潟市南部 | |

| 九頭竜川低地 | 福井県福井市~坂井市 | |

| 木曽三川低地 | 岐阜県岐阜市南部~海津市 | |

| 淀川低地 | 京都府京都市伏見区~大阪府守口市 | |

| 筑後川低地 | 福岡県朝倉市~佐賀県鳥栖市 |

脚注

出典

参考文献

- 泉田温人、須貝俊彦「鬼怒川下流域におけるクレバススプレー形成と微高地発達の関係」『日本地理学会発表要旨集』、日本地理学会、2018年、NAID 130007412089。

- 小野映介「沖積平野を対象とした地形分類の問題点」『日本地理学会発表要旨集』、日本地理学会、2018年、doi:10.14866/ajg.2018s.0_000018。

- 鈴木隆介『建設技術者のための地形図読図入門 第2巻 低地』古今書院、1998年5月1日。ISBN 978-4-7722-5007-8。

関連項目

「氾濫原」の例文・使い方・用例・文例

- 氾濫原のページへのリンク