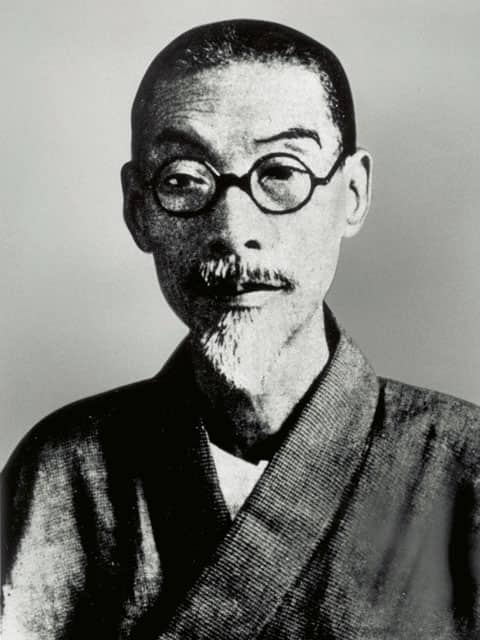

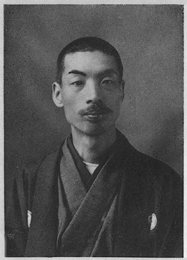

かわかみ‐はじめ〔かはかみ‐〕【河上肇】

河上肇 かわかみ はじめ

山口生まれ。経済学者。明治35年(1902)東京帝大法科大学政治学科を卒業し、翌年東京帝大農科大学実科講師となる。38年(1905)12月教職を辞して、伊藤証信の無我苑に入るが、翌年2月離脱。41年(1908)京都帝大講師、42年(1909)助教授。大正2年(1913)から4年(1915)までヨーロッパに留学。3年(1914)法学博士、翌年教授となる。5年(1916)『貧乏物語』を大阪朝日新聞に連載し反響を呼んだ。昭和3年(1928)京都帝大を辞職。7年(1932)共産党に入党。翌年検挙され入獄し、12年(1937)6月出獄。以後は漢詩などに親しみ『自叙伝』を執筆。代表的著作は『資本論入門』(1928~9)『経済学大綱』(1929)。

| キーワード | 学者 |

|---|

- 著作等(近代デジタルライブラリー収載)

-

- 経済学上之根本観念 / 河上肇著 昌平堂川岡書店, 明38.1 (千駄木叢書 ; 第1編) <YDM40115>

- 日本尊農論 / 河上肇著 ; 横井時敬閲 読売新聞日就社, 明38.12 (虚遊軒文庫 ; 第2編) <YDM42735>

- 社会主義評論 / 河上肇著 . 3版 読売新聞社, 明39.3 <YDM39579>

- 人生の意義 / トルストイ著 ; 河上肇, 小田頼造訳 今古堂, 明39.6 <YDM201853>

- 人生の帰趣 / 河上肇著 今古堂, 明39.3 <YDM201855>

- 日本農政学 / 河上肇著 同文館, 明39.2 <YDM42748>

- 無我愛の真理 / 河上肇述 . 2版 昌平堂川岡書店, 明39.3 (無我愛叢書 ; 第3編) <YDM11434>

- ワグナー氏経済学原論 上巻 / 河上肇解説 同文館, 明39.7 (世界経済叢書 ; 第10冊) <YDM40432>

- 経済学原論 上巻 / 河上肇著 . 2版 有斐閣, 明40.4 <YDM40093>

- 人類原始ノ生活 / 河上肇著 京都法学会, 明42.5 (法律学経済学研究叢書 ; 第2冊) <YDM39633>

- 価値論 / ピールソン著 ; 河上肇, 河田嗣郎訳 宝文館, 明44.6 <YDM40041>

- 講談世話物傑作集 / 千山万水楼主人著 文星社, 明44.8 (サンデ・文庫) <YDM96999>

- 時勢之変 / 河上肇著 読売新聞社, 明44.3 <YDM39530>

(注:この情報は、国立国会図書館ホームページ内の「近代日本人の肖像」の内容を転載しております。掲載内容の複製については、国立国会図書館の許諾を得る必要があります。)

河上肇

河上肇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/20 04:38 UTC 版)

| マルクス経済学 | |

|---|---|

河上肇

|

|

| 生誕 | 1879年10月20日 |

| 死没 | 1946年1月30日(66歳没) |

| 研究機関 | 京都帝国大学 |

| 母校 | 東京帝国大学 |

| 影響を 受けた人物 |

内村鑑三 |

| 影響を 与えた人物 |

柴田敬、難波大助、近衛文麿、木戸幸一、水田三喜男、宇都宮徳馬、蜷川虎三、水谷長三郎、山本勝市、渡瀬譲、中川一郎、毛沢東、郭沫若、李登輝、周恩来 |

河上 肇(かわかみ はじめ、1879年(明治12年)10月20日 - 1946年(昭和21年)1月30日)は、日本の経済学者。

京都帝国大学でマルクス経済学の研究を行っていたが、教授の職を辞し、共産主義の実践活動に入る。日本共産党の党員となったため検挙され、獄中生活を送る。カール・マルクス『資本論』の翻訳(第一巻の一部のみ翻訳)やコミンテルン32年テーゼの翻訳のほか、ベストセラー『貧乏物語』の他に、『第二貧乏物語』『資本論入門』の著作がある。死後に刊行された『自叙伝』は広く読まれた。名文家であり、漢詩もよく知られている。福田徳三とは終生のライバルであった。

生涯

生い立ち

山口県玖珂郡岩国町(現在の岩国市)に旧岩国藩士の家に生まれる。祖母に溺愛され、わがままに育ったという[1]。山口尋常中学校卒業ののち、1898年に山口高等学校法科を卒業し[2]、東京帝国大学法科大学政治科に入学。その時、故郷では見ることのできなかった東京での貧富の差に大変なショックを受ける。その後、キリスト教者内村鑑三に大きな影響を受け、また1901年11月20日、東京本郷中央会堂で、木下尚江・田中正造らの足尾銅山鉱毒事件の演説会で感激し、その場で外套、羽織、襟巻きを寄付して、『東京毎日新聞』に「特志な大学生」であると報ぜられた(自叙伝5)。1902年(明治35年)大学を卒業[3]。その後国家学会雑誌に投稿するようになり、人々の幸福に経済学をもって貢献しよう、と考えるようになる。1903年(明治36年)東京帝国大学農科大学実科講師に就任。その後専修学校、台湾協会専門学校、学習院などの講師を兼任し、読売新聞に経済記事を執筆。1905年(明治38年)12月5日、教職を辞し、12月8日、無我愛を主張する伊藤証信の「無我苑」の生活に入るが、1906年2月に脱退し、読売新聞社に入る。

マルクス主義者として

1908年(明治41年)、田島錦治に請われ、京都帝大の講師となって以後は研究生活を送る。1912年には、これまでの自己の研究を総括した論文集『経済学研究』を執筆する。1913年(大正2年)から1915年(大正4年)にかけて2年間のヨーロッパ留学に赴く。1914年には法学博士の学位を授与される[4]。帰国後、教授。1916年(大正5年)9月11日から12月26日まで『東京朝日』に『貧乏物語』を連載し、翌1917年3月に出版。大正デモクラシーの風潮の中、貧困というテーマに経済学的に取り組んだ書はベストセラーになった。中にはマルクス経済学の紹介もあるが、結論は、貧乏をなくすには金持ちが奢侈をやめることだというものだった。河上は『貧乏物語』の中で「ワーキングプアが生まれるのは、富裕層が贅沢をして、社会が貧者の生活必需品を作らないからである」という批判を行い、社会全体が贅沢を止め、質素倹約をすれば貧困の問題は解消されると論じた[5]が、福田徳三や社会主義者の堺利彦から「現実的ではない」と痛烈に批判された。1919年1月20日、個人雑誌『社会問題研究』を創刊(1930年10月まで)。

1920年(大正9年)9月に京大で経済学部長になる。その後、マルクス経済学に傾倒し、研究を進める。1921年(大正10年)河上が執筆した論文「断片」のため、雑誌『改造』は発売禁止となるが、この論文はのちに虎の門事件を起こす難波大助に影響を与えたという。1924年、労農派の櫛田民蔵が河上のマルクス主義解釈は間違っていると痛烈に批判した[6]。河上は批判が的を射ていることを認め[7]、マルクス主義の真髄を極めようと発奮する。『資本論』などマルクス主義文献の翻訳を進め、河上の講義は学生にも大きな影響を与えた。『社会問題研究』に1927年2月号から1928年12月まで「唯物史観に関する自己清算」を発表。

1928年(昭和3年)4月18日、辞職をせまられ京都帝大を辞職(依願免官)[8]。辞職勧告を受けた理由は「マルクス主義講座」の広告用冊子に不穏当な短文をしたためたこと、香川県で行った選挙演説に不穏当な箇所があったこと、社会科学研究会員の中から治安を紊乱する者が出たことであった[9]。経済学部の学生は大学当局反対会を開催、約四百人の参加を見た。しかし文部省が全国の大学に対し、左傾教授処分方針を示していたこともあり流れを変えることはできなかった[10]。 一方、皮肉なことに同日付で河上の特別昇給が決まっており、四級俸から二級俸(700円の増俸)の辞令も発令された[11]。

その後は、大山郁夫のもと労働農民党の結成に参加。1930年(昭和5年)、京都から東京に移るが、やがて労働農民党は誤っていると批判し、大山と決別。雑誌『改造』に『第二貧乏物語』を連載し、マルクス主義の入門書として広く読まれた。

昭和恐慌のときには、河上はデフレを放置しても問題ではなく、デフレを脱却しても資本主義経済の限界は解消されないと主張した[12]。

共産党との関わり

京都大学を退官して、『資本論』の翻訳に没頭していた河上肇は、昭和初期から地下の共産党へのカンパを開始した。初めは組織の末端にいた活動家に対する寄付だけだったが、1931年(昭和6年)夏の頃、日大の民法学者杉ノ原舜一を介して、党中央と連絡が付き、資金を党中央に直接入れるようになった。当初は、月々百円単位(2千倍で換算して、百円は現在の20万円くらいと思ってよい)だったが、やがて、千円単位の臨時の寄付を度々頼まれるようになった。

そして1932年(昭和7年)9月9日、河上自身が日本共産党に入党[13]。この際、1万5千円を党に提供した[14]。同月、潜伏を開始[15]して地下運動に参加する。入党後の仕事は、機関紙「赤旗」の編集を助け、政治パンフレット作りに参加し、その執筆にあたることだった。この間にした仕事で最も知られているのは、コミンテルンが発表した32年テーゼ(日本共産党の基本的活動方針)「日本に於ける情勢と日本共産党の任務に関するテーゼ」をいち早く入手して翻訳し、それを党名の本田弘藤名義で7月10日「赤旗」特別号に発表したことである[16]。その後、潜伏活動に入ったが、1933年(昭和8年)1月12日、中野区の画家の家に居たところを警視庁特高課の一隊が踏み込み検挙された[17]。同年1月26日、治安維持法違反で起訴され[18] 、同年7月6日、市ヶ谷刑務所の未決囚独房から引退声明「獄中独語」を各紙に発表した[19] 。

投獄と転向

1933年(昭和8年)8月1日、新生共産党事件といわれる政府による第4次検挙により、東京商科大学教授大塚金之助、元九州帝国大学風早八十二教授らとともに検挙され[20]、治安維持法違反で懲役5年の判決を受け豊多摩刑務所に収監される(のち市ヶ谷刑務所)。これにより正四位を失位[21]、勲三等及び大礼記念章(大正)を褫奪された[22]。収監中に自らの共産党活動に対する敗北声明と転向を発し、大きな衝撃を与えた。また獄中で漢詩に親しみ、自ら漢詩を作るとともに、曹操や陸游の詩に親しんだ。この成果は出獄後にさらにまとめた『陸放翁鑑賞』(放翁は陸游の号)などで見ることができる。

1937年(昭和12年)6月15日未明に出獄。服役期間は恩赦により1年3ヶ月減刑され、3年9か月を数えた[23]。出所当日、自宅にて新聞記者の写真撮影に応じたが何も語らず「出獄を機会に、マルクス学者としての私の生涯を閉じる」とする家族に筆記させた手記を発表した[24]。

その後は自叙伝などの執筆をする。1941年に東京都杉並区天沼から京都市内に転居。終戦後、活動への復帰を予定したが、1946年に老衰と栄養失調に肺炎を併発し、京都市左京区の自宅で死去。戒名は天心院精進日肇居士[25]。1947年、『自叙伝』が刊行される。

家族・親族

- 父・河上忠 ‐ 山口県士族

- 母・タヅ ‐ 山口県士族・河上又三郎の二女。河上謹一の妹。肇を妊娠中の結婚9か月で離縁[26]。

- 異母弟・河上暢輔 ‐ 忠の後妻の子。後妻も産後3か月で離縁[26]。

- 弟・河上左京 ‐ 画家。『貧乏物語』刊行の際には、河上左京による装幀が使われた。

- 妻・ヒデ(秀、1885-1966) ‐ 大塚慊三郎の娘。大塚武松の妹、大塚有章の姉。男爵・井上光の孫。明治35年(1902年)に結婚し、一男二女を儲ける(長男は大学在学時に死去[27])。著書に『留守日記』。ヒデについては草川八重子による小説『奔馬 河上肇の妻』がある。

- 長女・シズ ‐ 京都帝国大学教授・羽村二喜男の妻

- 二女・ヨシ(河上芳子) ‐ 地下活動家。母方の叔父であり、日本共産党員として数々の事件を起こした大塚有章のハウスキーパー (日本共産党)。大塚によると、河上は「真正直で融通がきかず、偏狭と見えるまで精神を一点に集中し得る特性」を持っていたという[28]。

- 相婿・末川博 ‐ 妻ヒデの妹の夫

著作

- 『経済学上之根本観念』昌平堂川岡書店(千駄木叢書) 1905

- 『日本尊農論』横井時敬閲、読売新聞日就社(虚遊軒文庫) 1905

- 『社会主義評論』読売新聞社 1906

- 『人生の帰趣』今古堂 1906

- 『日本農政学』同文館 1906

- 『無我愛の真理』昌平堂川岡書店(無我愛叢書) 1906

- 『経済学原論』有斐閣 1907

- 『人類原始ノ生活』京都法学会(法律学経済学研究叢書) 1909

- 『時勢之変』読売新聞社 1911

- 『経済学研究』博文館 1912

- 『金ト信用ト物価 輓近物価騰貴之一研究』京都法学会 法律学経済学研究叢書 1913

- 『経済原論』有斐閣 1913

- 『祖国を顧みて』実業之日本社 1915

- 改題文庫化『祖国を顧みて:西欧紀行』岩波文庫

- 『社会問題管見』弘文堂書房 1918

- 『貧乏物語』弘文堂 1917

- 文庫化 岩波文庫

- 『近世経済思想史論』岩波書店 1920

- 『社会組織と社会革命に関する若干の考察』弘文堂 1922

- 『唯物史観研究』弘文堂書店 1923

- 『資本主義経済学の史的発展』弘文堂 1923

- 『マルクス資本論略解』弘文堂書房 1925

- 『階級闘争の必然性と其の必然的転化』弘文堂書房(マルキシズム叢書) 1926

- 『唯物史観の解説』大阪労働学校出版部 1926

- 『人口問題批判』叢文閣]1927

- 『経済学全集 第1巻 経済学大綱』改造社 1928

- 文庫化 角川文庫

- 『マルクス主義経済学』上野書店 1928

- 『マルクス主義経済学の基礎理論』(経済学全集 8) 改造社 1929

- 『資本論入門』弘文堂書房 1929

- 文庫化 青木文庫

- 『小児病を克服せよ』同人社書店(新労農党パンフレツト) 1929

- 『マルクス主義のために』希望閣 1929

- 『資本主義的搾取のカラクリ』同人社(労働者パンフレツト) 1930

- 『大衆に訴ふ:労農党の立場から』うきよ堂書房 1930

- 『第二貧乏物語』改造社 1930

- 『思ひ出 断片の部・抄出』日本民主主義文化連盟 1946

- 『河上先生からの手紙』菅原昌人編、工研社 1946

- 『雑草集 詩集』大雅堂 1946

- 『資本主義的搾取とは何か』永美書房 1946

- 『旅人 河上肇詩集』興風館 1946

- 『ふるさと』朝日新聞社 1946

- 『階級闘争の必然性及びその必然的転化』永美書房 1947

- 『河上肇より櫛田民蔵への手紙』大内兵衛編、鎌倉文庫 1947

- 『獄中贅語』河原書店 1947

- 『古机』一灯書房 1947

- 『自叙伝』(全4巻) 世界評論社 1947-1948

- 文庫化 岩波文庫

- 『陸放翁鑑賞』三一書房 1949

- 『西洋と日本 他』朝日新聞社 朝日文庫 1951

- 『遠くでかすかに鐘が鳴る』第一書林 1957

- 『晩年の生活記録』第一書林 1958

- 『経済学史講義』杉原四郎校訂 大月書店 1973

- 『河上肇獄中往復書簡集』一海知義編 岩波書店 1986-87

- 『河上肇評論集』杉原四郎編 岩波文庫 1987

- 『河上肇の遺墨』一海知義,魚住和晃編 藤原書店 2007

著作集

- 『河上肇著作集』(全12巻) 筑摩書房 1964-1965

- 1巻『社会主義評論ほか』

- 2巻『貧乏物語,第二貧乏物語』

- 3巻『経済学大綱』

- 4巻『資本論入門』

- 5巻『資本論入門』

- 6巻『自叙伝』

- 7巻『自叙伝』

- 8巻『人生の帰趣ほか』

- 9巻『祖国を顧みてほか』

- 10巻『評論集ほか』

- 11巻『詩歌集ほか』

- 12巻

- 『河上肇詩集』筑摩叢書 1966

- 『河上肇全集』(全28巻) 岩波書店 1982-1984

- 『続・河上肇全集』(全7巻) 岩波書店 1985

訳書

- 『人生の意義』トルストイ著、小田頼造共訳、今古堂 1906

- 『ワグナー氏経済学原論』解説、同文館(世界経済叢書) 1906

- 『価値論』ニコラス・ピールソン著、河田嗣郎共訳、宝文館 1911

- 『物財の価値』フランク・フェター著、評釈、有斐閣(経済学資料) 1911

- 『資本及利子歩合』フィッシャー著、評釈、博文館 1912

- 『如何に生活すべき乎』フィシヤー, イゥジーン・エル・フィスク共編、弘文堂書房 1917

- 『賃労働と資本/労賃、価格及び利潤』カアル・マルクス著、弘文堂書房 1923

- 『レーニンの弁証法』アブラム・デボーリン著、訳編、弘文堂書房(マルキシズム叢書) 1926

- 『賃労働と資本』マルクス著、岩波文庫 1927

- 『労賃・価格及び利潤』マルクス著、岩波文庫 1927

- 『労農ロシアの社会主義的建設 社会主義への道』ブハーリン著、大橋積共訳、弘文堂書房(政治批判叢書) 1927

- 『資本論 第1巻』(第1-5分冊) マルクス著、宮川実共訳、岩波文庫 1928-29

- 『弁証法的唯物論について』(事項別レーニン選集 第1分冊) 弘文堂書房 1929

- 『ドイッチェ・イデオロギー』マルクス,エンゲルス著、共訳 我等社 1930

- 『政治経済学批判』マルクス著、宮川実共訳 改造社 1931

脚注

- ^ 『マルクス主義の偉大な先達 河上肇生誕百年記念誌』 河上肇生誕百年祭実行委員会、1979年、36頁。

- ^ 『官報』第4510号、明治31年7月13日、p.167

- ^ 『官報』第5707号、明治35年7月14日、p.270

- ^ 『官報』第693号、大正3年11月21日、p.491

- ^ 田中秀臣 『不謹慎な経済学』 講談社〈講談社biz〉、2008年、60頁。

- ^ 田中秀臣 『沈黙と抵抗-ある知識人の生涯、評伝・住谷悦治』 藤原書店、2001年、228頁。

- ^ 田中秀臣 『沈黙と抵抗-ある知識人の生涯、評伝・住谷悦治』 藤原書店、2001年、228-229頁。

- ^ 『京都帝国大学一覧 昭和4年』京都帝国大学、1929年8月、pp.333-334

- ^ 京大の河上肇博士が辞職『大阪毎日新聞』昭和3年4月18日夕刊(『昭和ニュース事典第1巻 昭和元年-昭和3年』本編p.192 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)

- ^ 「京大経済学部、学生大会開き抗議」『東京日日新聞』昭和3年4月18日(『昭和ニュース事典第1巻 昭和元年-昭和3年』本編p.192 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)

- ^ 「河上博士に免官と同時に特別昇給」『大阪毎日新聞』昭和3年4月19日(『昭和ニュース事典第1巻 昭和元年-昭和3年』本編p.194 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)

- ^ 田中秀臣編著 『日本経済は復活するか』 藤原書店、2013年、288頁。

- ^ 自叙伝

- ^ 浅見雅男『反逆する華族』平凡社、2013年、123頁。ISBN 978-4-582-85697-2。

- ^ 「資金提供、治安維持法違反で書類送検」『東京日日新聞』1933年(昭和8年)2月8日(昭和ニュース事典編纂委員会 『昭和ニュース事典第4巻 昭和8年-昭和9年』本編p.24 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)

- ^ 現代史資料 社会主義運動1 みすず書房

- ^ 「東京の知人宅に潜伏中を捕まる」『東京朝日新聞』1933年(昭和8年)1月13日(昭和ニュース事典編纂委員会 『昭和ニュース事典第4巻 昭和8年-昭和9年』本編p.60 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)

- ^ 「治安維持法違反で起訴」『大阪毎日新聞』1933年(昭和8年)1月27日夕刊(昭和ニュース事典編纂委員会 『昭和ニュース事典第4巻 昭和8年-昭和9年』本編p.61 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)

- ^ 「いっさいの実際運動との絶縁を表明」『東京朝日新聞』1933年(昭和8年)7月7日(昭和ニュース事典編纂委員会 『昭和ニュース事典第4巻 昭和8年-昭和9年』本編p.61 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)

- ^ 小島直記『気概の人石橋湛山』

- ^ 官報 1937年6月3日 一〇八頁

- ^ 官報 1934年1月31日 七四七頁

- ^ 「婦人らに迎えられ深夜の出所」『東京朝日新聞』1938年(昭和13年)6月15日(昭和ニュース事典編纂委員会 『昭和ニュース事典第4巻 昭和8年-昭和9年』本編p.77 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)

- ^ 「老廃兵として世の片隅に-心境語る手記」『東京朝日新聞』1938年(昭和13年)6月16日夕刊

- ^ 岩井寛『作家の臨終・墓碑事典』(東京堂出版、1997年)103頁

- ^ a b 『閑人侃語』一海知義、藤原書店 2002、p142-143

- ^ 『閑人侃語』p161

- ^ 『マルクス主義の偉大な先達 河上肇生誕百年記念誌』河上肇生誕百年祭実行委員会、1979年、54頁。

参考文献

|

出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。

|

- 伊藤隆 『日本の近代16-日本の内と外』

- 河上肇 『自叙伝』

- 『マルクス主義の偉大な先達 河上肇生誕百年記念誌』河上肇生誕百年祭実行委員会、1979年

関連項目

外部リンク

河上肇と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 河上肇のページへのリンク