パルサー【pulsar】

パルサー

パルサーとは英語で、規則正しい周期でパルス電波を発している宇宙空間の小さな電波源、のこと。初代は、それまでのチェリーの後継車として1978年5月にデビューした。

N10型という型式名の初代は、シンプルなスタイリングの4ドアファーストバックセダンだった。チェリーと同様FF車で独立したトランクをもち、ハッチバックではなかった。エンジンは1.2Lと1.4L。

78年9月、3ドアハッチバックとクーペ車を追加、79年9月には5ドアハッチバック車も追加した。80年5月、4ドアセダンを廃止。

81年3月、マイナーチェンジによりエンジンをA系からE系へ。1.3Lと1.5Lになった。82年4月、フルモデルチェンジ、ボディを一新した。5ドアと3ドアのハッチバック、2ドアクーベの3種。クーペにはEXAのネームが付き、新しいスタートを切った。6月、3ボックスの4ドアセダン新登場。83年5月、1.5Lガソリンターボと1.7L・NAディーゼルエンジンを追加した。

86年5月、3世代目に変わった。ボディタイプは3ドア、5ドアのハッチバックと3ボックスセダン。エンジンはガソリンが1.3L、1.5L、1.6L、そして1.7Lのディーゼルというラインアップだった。

86年9月、セダンにビスカスカップリング1個を用いたフルオート・フルタイム4WD車を新設定。87年1月にはハッチバックの1.5Lエンジン車にもこれを追加した。88年4月、マイナーチェンジ。1.5Lエンジンを新GA15型に換装。4WDシステムはトリプルビスカス・フルオート・フルタイム式とし、4WA(アンチスキッド)をオプション設定。ビスカスカップリングはセンターデフ兼前後駆動力配分デバイスとして1個、そして前後デフにLSDとして各1個を配するもの。ラリー用ベース車のR1ツインカムというモデルも出た。

90年8月、フルモデルチェンジ、ラングレーなど姉妹車を統合、4代目となった。ボディタイプは3ドアハッチバックと4ドアにリヤハッチを足した5ドアハッチバック、そしてノッチバック4ドアセダン。エンジンはDOHC・16バルブ化をはかったガソリン1.3L、1.5L、1.6L、1.8Lの4種。ディーゼルは1.7Lを継承した。

95年1月、フルモデルチェンジ、5代目となった。ボディタイプはセダンと、セリエ(連続、一連といった意味のイタリア語)と呼ぶ3ドアハッチバックで、エンジンはガソリンが1.5Lと1.6L、1.8Lとあり、ほかに2LのNAディーゼルと多種。96年5月、ステーションワゴンに近い5ドアハッチバック車のS-RVという名の新モデルを追加した。その名のとおり、RV風の雰囲気をもったクルマ。8月、安全関係の充実をはかった。

97年9月、外観、内装、安全面に手を入れ、リファインをはかった。VZ-Rという新開発4気筒DOHC・1.6Lエンジンを積んだホットモデルも出現した。セリエに5ドアハッチバック車追加。その後、特別仕様車を何度か発売したが、2000年8月末、生産を中止した。

パルサー

規則的な周期で電波を放射する天体、発生源は高速回転する中性子星

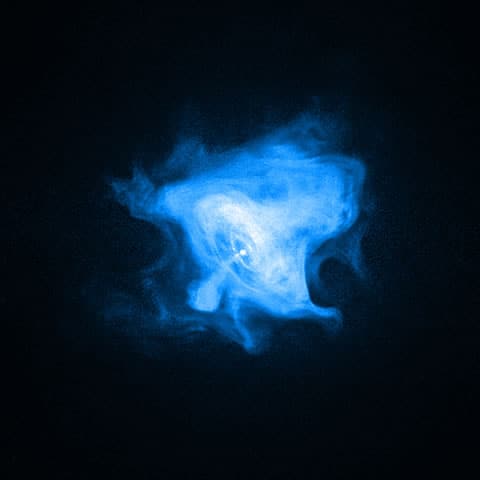

パルサーは、光、電波、X線、ガンマ線などを周期的に規則正しく放射している天体で、1.6m秒(1m秒は1/1000秒)から8.51秒と非常に短い周期で明滅しています。1967年に、こぎつね座で初めて発見され、これまでに500個ほどが見つかっています。

パルサーの正体は、超新星爆発によって生まれた中性子星から発せられる放射状のビームです。このビームは天体の磁極から発せられますが、この磁極と中性子星の回転軸にずれがあるので、地球から見ると回転にともない磁極が見えたり、かくれたりします。パルサーの回転は非常に高速で、しかもきわめて正確なため、人工的な電波のように観測されるこの明滅が、宇宙人からの信号であると考えられたこともあったようです。

超新星爆発後、 質量の軽いものは中性子星に、重いものはブラックホールに

中性子星はどのように誕生するのでしょうか。恒星が一生を終えるとき、質量の軽い星は白色矮星となり、太陽の質量の1.4倍以上の重い星は超新星爆発を起こし、外層部は宇宙に放出されます。太陽の質量の8倍以上の重い星の場合にはブラックホールがつくられますが、それほど重くない星の場合、中心部に残った核が中性子星となります。

中性子星は直径10kmほどですが、質量は1cm3あたり1,000万tから10億tという非常に重い天体です。中性子星は年齢とともに回転の速さがおとろえ、パルサーとしての寿命は終わると考えられていましたが、近年は8.51秒というおそい周期のパルサーもみつかり、この考え方にも見直しが必要ではないかといわれています。

パルサー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/03 08:13 UTC 版)

パルサー[1](英: pulsar[1])は、パルス状の可視光線、電波、X線を発生する天体の総称。

概要

1967年にジョスリン・ベルによって発見された(指導教官アントニー・ヒューイッシュ)。

超新星爆発後に残った中性子星がパルサーの正体であると考えられており、現在は約1600個確認されている。

パルスの間隔は数ミリ秒から数秒が多いが、まれに5秒を超えるパルスを発するパルサーも存在する。その周期は極めて安定している。極めて安定した発光間隔を持っているため、灯台に準え宇宙の灯台などの異名がある。NASAのパイオニア惑星探査機に積まれていた金属板には、銀河系内での地球の位置を表すために、地球から見た14個のパルサーの方向とパルスの周期が書かれている。

ベルが発見した当初、電波の周期が自然由来のものとは思えないほど規則的だったため、ヒューイッシュは、地球外知的生命体による人為的な信号ではないかとも考え、電波源には「緑の小人 (Little Green Man)」を意味する LGM-1 の名を与えた。後にこのパルサーは CP 1919 と名づけられ、現在では PSR B1919+21 と命名されている。ヒューイッシュはベルの指導教官という立場によって1974年のノーベル物理学賞を受賞した。

CP 1919 は電波を放射しているが、X線やガンマ線を放射するパルサーも見つかっている。現在では、放射のエネルギー源によっておよそ3種類のパルサーに分類されている。

- 自転のエネルギーによるパルサー。星が回転のエネルギーを失うことで放射のエネルギーをまかなっている。

- X線パルサー。多くは近接連星系をなしており、片方の星からもう片方のコンパクトな星に向かってガスが降着することで、ガスの重力エネルギーが解放されてX線を放射する。

- マグネター。極端に強い磁場を持ち、そのエネルギーが放射の源となっている。

上記の3種類全てで、パルサーの本体は中性子星であるが、観測される現象や現象の元にある物理過程は大きく異なっている。しかしこれらの間には相互につながりがある。例えば、X線パルサーはかつては自転エネルギーで駆動するパルサーだったものが、その回転エネルギーをほとんど失った後、連星系の相手の星が膨張して物質の降着が始まり、再び観測されるようになったものであると考えられている。また、このような中性子星への物質の降着が起こると、それに伴って角運動量が中性子星に与えられるため、再び自転エネルギーを得てミリ秒パルサーとして復活するという過程も考えられる。

命名

初期には、CP 1919のように、天文台を表すアルファベット1文字とパルサーを表すPと、赤経の度・分を表す2桁ずつの数字が使われた。天文台を表すアルファベットの意味は次のとおり。

次に、PSR 1919+21のように、略号にはパルサーを表すPSRを使い、赤経の後には、赤緯の度を表す2桁の符号付き数字を続けた。2つのパルサーの位置が接近しているときは、必要に応じ、赤緯の小数点以下第1桁を加えたり、アルファベットを付け加えたりした。

1993年、パルサーの命名にもJ2000.0を使うようになった。それまで使われていたパルサーの名前はB1950.0を使っていたため、PSR B1919+21のようにBを明記するようになった。J2000.0を使う場合は、それまでの書式に、赤緯の分を表す2桁の数字を続け、PSR J1921+2153のようにする(座標系が変わったので赤経が少し変わっている)。1993年までに発見されたパルサーはB1950.0を使った名前とJ2000.0を使った名前の両方を持つが、1993年以降に発見されたパルサーはJ2000.0を使った名前しか持たない。

主なパルサー

- 最初の電波パルサー CP 1919(現在では PSR B1919+21 と名づけられている)。パルス周期 1.3373 秒、パルス幅 0.04 秒。1967年に発見された (Nature 217,709-713,1968)。

- 最初の連星パルサー PSR B1913+16。連星の自転周期とパルスの放射周期を精密に観測することによって、一般相対性理論が予言している重力波の存在を間接的に証明する材料となった。

- 最初のミリ秒パルサー PSR B1937+21[2]。

- 最初のX線パルサー ケンタウルス座X-3。

- 最初のX線ミリ秒パルサー SAX J1808.4-3658。

- 最初の惑星系を持つパルサー PSR B1257+12。

- 最初のパルサー同士の連星系 PSR J0737-3039。

- 2004年12月27日に銀河系で記録に残る過去最大の爆発を起こしたマグネター SGR 1806-20。

出典

- ^ a b 『オックスフォード天文学辞典』(初版第1刷)朝倉書店、326頁頁。ISBN 4-254-15017-2。

- ^ Backer, D. C.; Kulkarni, S. R.; Heiles, C.; Davis, M. M.; Goss, W. M. (1982), “A millisecond pulsar”, Nature 300: 615, Bibcode: 1982Natur.300..615B

関連項目

外部リンク

パルサー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 07:21 UTC 版)

豪州仕様 パルサーST オセアニア市場においてはパルサーセダンとして、パルサーハッチ(2代目C12型ティーダのオセアニア名)とともに販売される。オセアニア市場においては先々代のG10型ブルーバードシルフィがパルサーの名称で2006年まで販売されていたが、ティーダセダンが後継車として発売されたことによって一時パルサーの名称が廃止されており、B17型パルサーセダンの登場により6年ぶりにパルサーの車名が復活した。 豪州市場では当初は「ST」、「ST-L」、「Ti」の3グレード体制が採られ、1.8Lエンジン搭載車のみが用意された。「ST」および「ST-L」には6速MTとCVTが、「Ti」にはCVTのみが組み合わせられる。「ST-L」および「Ti」にはドアミラーウインカーやLEDクリアランスランプが装備され、「ST」および「ST-L」には16インチアルミホイールが装着され、最上級グレードの「Ti」には17インチアルミホイールおよびカーナビゲーションシステムも装備される。途中の年次改良により「Ti」は廃止され、代わって「Ti」の一部装備を引き継ぎ、エアロパーツやインテリジェントキー+プッシュスタートボタン等を追加し、MR16DDT型エンジンを搭載した新グレード「SSS」が設定された。尚、トランクにキーホールが備わる点は日本仕様のシルフィと共通である。 オーストラリア市場については販売不振のため、ハッチやマイクラとともに2016年をもって撤退した。

※この「パルサー」の解説は、「日産・B17」の解説の一部です。

「パルサー」を含む「日産・B17」の記事については、「日産・B17」の概要を参照ください。

「パルサー」の例文・使い方・用例・文例

パルサーと同じ種類の言葉

- パルサーのページへのリンク