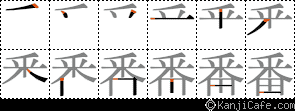

ばん【番】

読み方:ばん

[音]バン(慣) [訓]つがい つがう

1 交代に事を行うこと。「勤番・週番・順番・上番・先番・当番・非番・輪番」

4 見張り。「番犬・番人・番兵/交番・門番・玄関番・不寝番・留守番」

[名のり]つぎ・つぐ・つら・ふさ

ばん【番】

読み方:ばん

[名]

[名]

1 順送りに入れ替わって事に当たること。順番。「話す—が来る」「診察を受ける—を取る」

2 注意して見張ること。また、その役。番人。「荷物の—をする」「寝ずの—」「店—」

3 ある分野や特定の個人を取材などの対象として受け持つこと。「首相—の記者」「福田—」→番記者

「宮川歌合と名づけて、これも同じ—につがひて」〈著聞集・五〉

5 《番号を付けて多数備えておくものの意から》名詞の上に付いて複合語をつくり、当番の人の用いるもの、また粗末なものの意を表す。「—傘」「—茶」「—槍(やり)」

1 多くあるものの順序・等級などを表すのに用いる。「成績は一—だ」「二—目」「三—手」

番

- 夫婦又は相思相愛の仲のことをいふ。鶏の雌雄一揃を番といふのから来たもの。〔情事語〕

- 〔花〕夫婦のこと。新婚の夫婦などが仲のよいことを「鴛鴦」と云ひ、若夫婦や愛人同志の散歩するのを「一対」「対」「ツナガリ」「複数」「ダブル」などと云ふ。「アハセモノ」に同じ。

分類 情事語、花

番

番

番

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 番 | つがい |

| 番 | ばん |

番

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/16 00:06 UTC 版)

番(ばん)とは、交替して行われる勤務形態およびそのために編成された集団のこと。現代においても警察官や消防士、病院・工場などでの勤務や警備員をはじめ一個人では賄いきれない時間量・仕事量を必要とする職場における労働形態として存在している(早番・遅番・朝番・昼番・夜番など)。なお、その番に順序をつけて順繰りに行うことを輪番(りんばん)ということがある。

概要

番数や交替勤務の方法は様々であるが、1年12か月(約360日)、1か月30日(前後)、1干支60日の数字にちなんて12・30・60およびその約数が編成に採用された例が多い(近代に入ると1週間7日なども考慮されることになる)。

番の背景として、前近代においては職務そのものが身分の証であり、番によってその職務が有する名誉と負担をともに構成員が平等に分かつという考え方があったと言われている。これは裏を返せば、特定の個人に権力が集中したり、過酷な状況に置かれることを回避するために設けられたものと言える。

番制度によって勤務に当たることを当番(とうばん)と呼び、現在でも用いられている。この他に実際に勤務に従事することを「上番」「勤番」、その結番交名(番の構成員の名簿)を「番帳」「番文」、その番の統率者を「番長」「番頭」「頭人」、同じ番の仲間を「合番」「相番」などと呼んだ。

なお、当番や役割などに順番を決め順繰りに行っていくことを持(ち)回りと称される。一方、持(ち)回りには(書類などを)持って回るという意味もあり、本来であれば担当者の会議を開いて担当者同士の合意を得なければならないことを会議を行わずに該当の資料を持ち回り了承(決裁)を得ることを持ち回りということもある。代表的なものとして持ち回り閣議がある。

歴史

大和国家の段階においては、様々な品部が置かれてその構成員が交替で勤務しており、それが律令国家における番上制の元になっていった。律令制の元では職事官・内舎人・五位以上の散位、郡司・軍毅、内外の医師は日勤である長上であったのに対して、史生・舎人ら雑任、六位以下の散位は分番である番上とされていた。また、軍団・衛士、品部・雑戸などにも分番制が導入されていた。例えば、『続日本紀』によれば慶雲元年(704年)に諸国の兵士を10番に分けて10日ずつ武芸の教習を命じている。また、公式令によれば、長上の官人でも大臣・大納言・八省卿を除く全ての官人が本司に分番して宿直する義務があったことが記されている。この制度は律令制が弛緩した平安時代中期以後も内裏や院御所に公卿・殿上人が交替で宿直する勤番として残されていった。更に院政期より大番と呼ばれる朝廷関連施設を武官に警固させる慣例が成立するようになった。

権門によって荘園が形成されるようになると、荘民に番を編成させて交替で荘園領主に奉仕させるようになる。例えば摂関家では近江国・摂津国・和泉国の摂関家領の有力名主を大番舎人に任じて大番領という給田もしくは免田を与えられる代わりに10日ごとに上番した。彼らは京番頭と呼ばれる統率者と番子舎人に編成され、摂関家に宿直や警固などの奉仕を行った。同様に他の権門でも夫役の徴用や公事・年貢の徴収の円滑化のために有力名主に給付を与えて番頭に任じ、他の中小名主・一般農民らを番子として編成させた。これは鎌倉時代後期以後に展開された名体制の解体に対する再編・維持のための手段としても用いられていた。これは名体制崩壊後の惣村や都市における月行事の制度成立にも影響を与えた。荘園領主あるいは在地領主は番頭-番子の統率関係のもとで編成された番を単位として平時の宿衛警固や戦時の戦陣体系に用い、武家政権や大名の元で広く行われていた。

鎌倉幕府に仕える御家人にとっての奉公(御家人役)のうちもっとも重要な地位を占めたのは、各種の番役であった。その代表的なものが前代の大番を継承した京都大番役で、12番編成で6か月交替により京都および御所などを警固した。その後、 鎌倉大番役が成立し、12番編成で1か月交替により鎌倉および将軍の御所を警固した。更に元寇を機会に異国警固番役・長門警固番役などが成立した。これとは別に鎌倉幕府において有力御家人は小侍所に配属されて番衆に組み込まれ、将軍の身辺を警護するとともに将軍の周辺において各種の番役を務めた。更に訴訟制度においても裁判の公平性と迅速な処理を目的として複数の番(引付衆では3-6番)体制をとってそれぞれに頭人を設置し、番ごとに勤務日や担当事件を定めていた。前者は室町幕府における奉公衆に継承され、後者は建武政権における雑訴決断所・恩賞方、室町幕府における引付方・内談方に継承された。一方、公家政権側においても禁裏小番の制度が整えられ、時代によって異なるものの、大納言以下の公卿・殿上人(ただし、武家・武官・弁官は免除される)が5もしくは6番の小番に分けられて当番宿直が行われ、これは明治維新まで継続された。

江戸幕府においても番は重要な地位を占めた。大番・書院番・小姓番などが置かれ、番頭・組頭・番士の3層制が採用されていた。彼らは平時には江戸城内や城門の警固などの勤番、将軍外出時の供奉、江戸市中の巡行などを行った他、大番は二条城・大坂城に、書院番は駿府城に年1回の交替制で1組ずつ派遣され、在番していた。これとは別に大坂城には大坂加番4名、駿府城には駿府加番3名が置かれ、無役の大名が任じられた(後者は旗本が任じられる場合もあった)。更に江戸町奉行・京都町奉行・大坂町奉行はいずれも月番が採用され、江戸は南北、他は東西の奉行が1か月交代で勤務していた。また、諸藩においても幕府と同様の警護組織があった。

その他

- 死番制 - 幕末期に新撰組が考案・隊内で定めた番制。町の見回りの際、不審な建物に潜入する時、真っ先に入り込む先頭者の番を週ごとに代えさせ、死亡率が高い先頭に立たせることで、見回る隊員の全てに死に対する覚悟をつけさせた(常に死を覚悟させるための特異な番制)。

参考文献

|

この節には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注によって参照されておらず、情報源が不明瞭です。

|

- 福田豊彦/野村忠夫/富沢清人「番」(『国史大辞典 11』(吉川弘文館、1990年) ISBN 978-4-642-00511-1)

- 福田豊彦/北原章男「番」(『日本史大事典 5』(平凡社、1993年) ISBN 978-4-582-13105-5)

関連項目

外部リンク

番(ばん)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/01/18 08:32 UTC 版)

いわゆる「番を張る」の「番」だが、本作ではかなり明確に定義されており、学校内では生徒会のように公式に組織づけられている。どの学校も番を学校側から認められており、電話まで引かれた「総番室」がある。

※この「番(ばん)」の解説は、「Let'sダチ公」の解説の一部です。

「番(ばん)」を含む「Let'sダチ公」の記事については、「Let'sダチ公」の概要を参照ください。

番

番 |

「番」の例文・使い方・用例・文例

- 五番街のデビッド・クーパーという人の電話番号を数えてください

- 彼女が秋祭りを一番うまくまとめることができる

- 口座番号

- クラブの一番積極的なメンバー

- 彼の番組は2000年に始まった

- 彼女は5人の子どものうちで3番目だった

- だれか彼女の電話番号を知っていたら教えてください

- このあたりで一番のレストラン

- クラスで一番だった彼がだめだったと知って仰天した

- 地球の大気は海面付近が一番濃い

- その番組の視聴者は200万人以上だといわれている

- 五番街

- 「この番組はいつ始まったのですか」「10分ぐらい前です」

- クラスで一番勉強ができる生徒

- この店で一番高級な自転車

- 今まで聞いた中で一番よい歌

- この町ではあの本屋が一番よい

- 知らない人には住所を教えないのが一番だと思いますよ

- 駅まで歩くのが一番いい.この時間帯はとても道が混んでいるから

- 彼女がチームで一番バレーがうまい

「*番」に関係したコラム

-

株365の日経225証拠金取引と為替相場とはどのような関係にあるでしょうか。ここでは、日経225証拠金取引の値動きのもととなる日経平均株価(日経225)と主要通貨のチャートを見比べてみます。次の図は、...

- >> 「*番」を含む用語の索引

- *番のページへのリンク