宇宙実験・観測フリーフライヤ

名称:宇宙実験・観測フリーフライヤ/Space Flyer Unit(SFU)

小分類:宇宙実験・観測衛星

開発機関・会社:宇宙開発事業団・宇宙科学研究所(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))/科学技術庁・文部省(現 文部科学省)/新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)/通商産業省/財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構(USEF)

運用機関・会社:宇宙開発事業団・宇宙科学研究所(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))/科学技術庁・文部省(現 文部科学省)/新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)/通商産業省/財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構(USEF)

打ち上げ年月日:1995年3月18日

運用停止年月日:1996年1月13日

打ち上げ国名・機関:日本/宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))

打ち上げロケット:H-II

打ち上げ場所:種子島宇宙センター(TNSC)

国際表記番号:1995011A

SFUは、回収・再利用可能な宇宙実験・観測システムです。

第1回ミッションでは宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))が、国際宇宙ステーション日本モジュール(JEM)に採用する、技術検証をひとつにまとめたSFU搭載実験機器部をSFUに載せて、宇宙の軌道上で実証と気相成長基礎実験をおこないました。宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))はこのEFFUの開発と、H-IIロケットによる打ち上げおよび運用時、回収時の追跡管制支援などを担当しました。宇宙科学研究所(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))はSFU本体の開発と観測機器、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、搭載材料実験機器と関連システム機器開発を担当しました。

SFUは1995年3月に打ち上げられ、1996年1月に米スペースシャトル・エンデバーで回収されました。SFUは地上で点研整備して再利用されます。

1.どんな形をして、どんな性能を持っているの?

8面の角柱の両側に翼のような太陽電池パドルを広げた形をしています。直径は約4.7m、高さ約2.8m、太陽電池パドルは24.4m(最大展開時)x2.36m(幅)という大きさです。重量は約4t(打ち上げ時)です。

SFUは、特定ミッションのために設計された人工衛星などの宇宙システムと異なり、汎用性を高めるために、ユニットボックス構成で造られています。基本構造は、八角形のトラスにそれぞれのユニットを取り付ける構造になっています。このためフライトごとに搭載モジュールを変更でき、さまざまな目的のミッションを自由に組むことができます。

2.どんな目的に使用されたの?

第1回目のミッションでは、以下の実験が行われました。

宇宙開発事業団(EFFU)

・流体ループを作動させる、基礎データの取得をおこないました。

・宇宙ステーション日本モジュール(JEM)の、装置交換機構の宇宙軌道上での耐久性と機流体ループを作動させる、基礎データの取得をおこないました。

・JEMに使用する材料について、約1年間の軌道上での劣化特性のデータの取得をおこないました。

・加速度センサーによる、微小重力環境の計測をおこないました。

・プラズマCVDによる、気相成長基礎実験をおこないました。

宇宙科学研究所

・2D/HV(2次元展開実験/高電圧ソーラアレイ実験)で、将来の大型構造物に利用できる平面収納方勃みうら折り」を応用した太陽電池パネルで、260Vの高電圧発電を試みました。

・SPDP(プラズマ計画)では、宇宙ステーションの建設される高度約500kmのプラズマ環境を計測しました。

・EPEX(電気推進実験)では、推進剤をプラズマにして電磁推進を発生させる、将来の惑星間飛行のための技術実験をおこないました。

・MEX/BIO(凝固・結晶成長実験/宇宙生物学実験)では、微小重力下の有機物の一方向凝固過程観拶アカハライモリを用いた、生命発生の観察実験をおこないました。

・IRTS(宇宙赤外線望遠鏡)では、大気の影響を受けない環境で銀河系外の光や、星間ガス・塵の赤外線放射を観測しました。

NEDO/USEFGHF

・GHF(複合加熱炉)では、電気炉の温度分布を制御して、微小重力での結晶成長実験をおこないました。

・MHF(焦点加熱炉)では、ハロゲンランプを利用した鏡面反射炉で、半導体結晶の成長実験をおこないました。

・IHF(単熱炉)では、均一な温度分布特性を持つ加熱炉で、急速冷却による結晶成長実験をおこないました。

3.宇宙でどのようなことをし、今はどうなっているの?

上記の実験をおこない、各種のデータを得た後、1996年1月13日、アメリカのスペースシャトルSTS-72で回収、1996年1月20日にケネディ宇宙センターに着陸しました。

4.地球を回る軌道は?

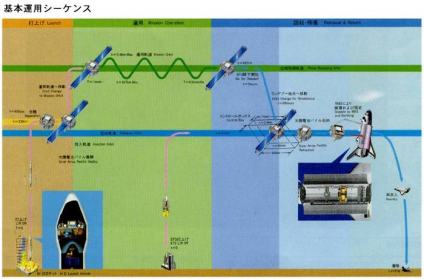

高度300kmでロケットから分離し、軌道変換スラスタ(OCT)で運用軌道高度500kmまで上昇し、運用軌道は、傾斜角28.5度の位相同期軌道で、約6ヵ月の実験をおこないました。運用は基本的に日本国内の運用管制局がおこない、回収はSFUが自力でランデブー地点の高度300kmまで降下し、スペースシャトルがマニピュレータで捕獲しました(予定の回収ができなくなった時は、SFUは軌道高度を再び上げて、次の回収まで待機します)。

天体観測

(宇宙観測 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/14 02:50 UTC 版)

|

この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注によって参照されておらず、情報源が不明瞭です。

|

天体観測(てんたいかんそく)は、天体そのものや天体の運行、変化などを観測することである。天体観測は肉眼で夜空を見上げることから始まり、双眼鏡や小さな望遠鏡を使って趣味的に行う観測から、天文台において大望遠鏡および特殊な観測機器を用いた観測まで幅広く行われる。観測は主に地球上から行われるほか、人工衛星の軌道上からも行われる。主たる観測対象は星座や恒星、流星、火星や金星などの惑星、あるいは月の満ち欠け、星の動きなど。天文学は天体観測から始まり、天体現象の物理学的探求はデータ解析や仮説検証などによって行われる。

天体観測の歴史

古くはエジプト文明やインカ文明でも、天体観測が行われ、天体の運行により暦や時刻を測り、季節など農耕等に不可欠な農業暦も作っていたという。ピラミッドの構造やインカの天文台の跡、あるいはヨーロッパでもストーンヘンジなどの巨石遺跡の中には、春分や秋分を観察していたことを示すような配列の構造が見られる。のちに、海運などが発達するにつれ、星は夜間の方角を知る道しるべとしても行われた。北極星・北斗七星は北方向を指し示す代表的な天体である。

ギリシアの古代の哲学者、タレスは天体観測にも深い造詣を持っていた。天体を眺めながら夜道を歩いていて転んだところを、人に笑われて、次のシーズンの穀物の作柄を予想し、投機で大きな儲けを上げて見せたという。また、かなり古い時期から、生まれた時の星座の状態など天体を通して運勢を占う占星術も発達した。

天体観測の積み重ねによって、天文学が進歩した。例として、プトレマイオス朝エジプトの博物学者エラトステネスによって、地球の大きさを測ることも行われた。記録によれば、エジプトのテーベとアレキサンドリアとの間での太陽の影の投影角度の違いを、旅人の話から知り、テーベとアレキサンドリアとの距離を測ることによって、地球の大きさを求めようとした。これが地球の大きさを測る最初の試みであると考えられている(関連項目:測地学)。

イタリアの物理学者ガリレオ・ガリレイは、オランダの眼鏡職人ハンス・リッペルハイが発明した望遠鏡を応用し、空に向けた。これが、天体観測が肉眼によるものから、天体望遠鏡による観測へ劇的な進化を遂げた始まりであると考えられている(関連項目:天文台、天体望遠鏡)。

また、日本でも藤原定家の『明月記』に、超新星SN1054(おうし座かに星雲)の記録が残っている。当時は、超新星を客星と記録していた。彗星なども同じような記録として残っている可能性がある。

中国では、漢王朝時代の太陽黒点の記録が残っている。つまり、有史以来、世界各地で行われてきた科学研究である(関連項目:天文学史)。

天体観測の応用

- 時刻

- 特に有名なのは日時計である。太陽の運行を観測する事により時刻を知ることができる。この応用として、子午線上にある天体を測定することで、その位置の地域標準時を知ることができる。ここに補正を加えることで、過去には日本標準時を初めとした標準時刻が決定されていた。現在は、標準原子時計が刻む一定時刻に、天体観測から得られた地球回転の運動補正時刻を加えることで、標準時が決定されている。そこから法律などで定められる補正時刻を加減算することで、地域標準時が定められている。

- 農耕

- 星座の運行を観測することにより、農作物の種まきシーズンなどを知ることができる。例えばスピカは麦の穂という意味であり、この星を見て麦の種まきシーズンの到来を知る事ができる。日本ではアークトゥルスが麦星に当たる。こういた知恵を基に作られたもので、農業暦というものもある。

- 地理

- 太陽・星座の方向や角度などを観測することにより、自分の位置を知ることが出来る。現在は、GPSに置き換えが進んだため、実物を見たり活用したりする機会は少ないが、四分儀や六分儀などの機材によって天体の位置を観測し、観測時刻から位置を知る方法などがあった。この観測時刻の原点として、GMT(グリニッジ標準時)が用いられていた。

- 惑星探査

- 惑星探査機には黄道面の北極、もしくは南極に位置する(北極側にはないため、南極側にあるカノープス)天体を基準座標に選んで、その星を観測するセンサーを搭載。このセンサーによって、探査機の軌道が、黄道面にあることを頼りに、惑星探査機は探査目標となる天体に向かう。

現代の天体観測

天体観測研究分野

可視光以外でも天体観測が行われ、次のような観測研究分野がある。

主として、大型の機材等を用いる。

また、FMラジオを使った流星群の観測やBS/BS放送用アンテナもしくは、超短波通信用のアンテナなどを用いて太陽電波観測などを行っている観測者もいる。

一般への普及

趣味や野外活動の一環として、天体観測が行われている。観測をデータや記録などに残さない天体観測のことで、天体観望、天体鑑賞とも呼ばれている。天文台や博物館が開催する「星の観察会」や、キャンプでのスターウォッチングなど、研究というより社会教育やレクリエーション的な側面でも行われている。夏季にはペルセウス座流星群や七夕、スターウィーク等にちなんで「星祭り」と言われる観望会が各地で開かれ、多くの方が集まって天体観測を行う催しが開かれる。また、ニュースや気象情報などで取り上げられる大きな天体現象の場合には、各地の天文研究会などが主催して天体観測会が開かれたり、多くの人が観測を行う。

環境省では、全国星空継続観察事業を毎年夏と冬の2回開催している。天体観望から光害や大気汚染といった環境問題への関心を高めるものである。そのほか、天文台を始めとして博物館、プラネタリウムでの解説、テレビ番組への出演、天文雑誌や普及書への著作・監修によって、普及活動が行われている。特に、天体現象を撮影することによって、この分野で活躍する人も多く、そのための活動が行われ、また書籍も数多く出版されている。

この分野で著名な人物として、磯部琇三、村山定男、森本雅樹、藤井旭、林完次らが挙げられる。

主として、各地の神社や境内に保管されている隕石の紹介や小さな天体望遠鏡でも十分に可能である。

2009年は世界天文年2009で各地の公開天文台やプラネタリウムで関連イベントが開催される。

新天体発見から確定まで

日本で新天体を発見した場合、基本的には国立天文台または中野主一のオフィスへ連絡を行うことになる。国立天文台では、他の観測機関や他の観測者からの連絡を受けて、その天体の種類を確定するための相互検証を始める。まず、天文中央電報局へ連絡を行う。ここからの連絡を受けて、各国の観測所では、発見者が連絡した観測点から推定される天体を観測して、軌道計算を行い、天体の測光観測によって種類を確定する。

なお、各天文研究会などに参加している天体観測家は、天文研究会で軌道計算などを実施している者を通じて、直接スミソニアン天体物理観測所(天文中央電報局)へ連絡しても問題はない。天文中央電報局から、各国の中央天文台へ連絡が行われることになっているためである。

そこから、小惑星の場合には、小惑星センターへ、彗星の場合には、国際彗星季報へ連絡を行う。そして、惑星(小惑星・彗星も含む)等の場合には、軌道を確定するための観測を行い、発見した天体を新天体として登録するための手続きをはじめる。

新天体として、登録を受けた天体は、彗星の場合、発見者の名前が付く。小惑星の場合、発見者に命名提案権が与えられる。衛星の場合は命名規則が厳しいが、発見者の希望が考慮されることがある。惑星の発見に関する規定はまだない。

この分野で著名な人物として、本田実、池谷薫、関勉、中野主一らが挙げられる。

ある程度の大型の機材が必要なため、公開天文台での観測や職業として天体観測を行っている者が参加している分野である。

参考文献

- 長沢工『はい、こちら国立天文台―星空の電話相談室』新潮社。

- 長沢工『天文台の電話番 国立天文台広報普及室』地人書館。

- 長沢工『天文の位置計算 増補版』地人書館。

- 中野主一『天体の軌道計算』誠文堂新光社。

- 長谷川一郎『天文計算入門-球面計算から軌道計算まで』恒星社厚生閣。

関連項目

研究分野

観測施設

観測機材

関連情報

外部リンク

宇宙観測と同じ種類の言葉

- 宇宙観測のページへのリンク