うえむら‐まさひさ〔うゑむら‐〕【植村正久】

うえむらまさひさ 【植村正久】

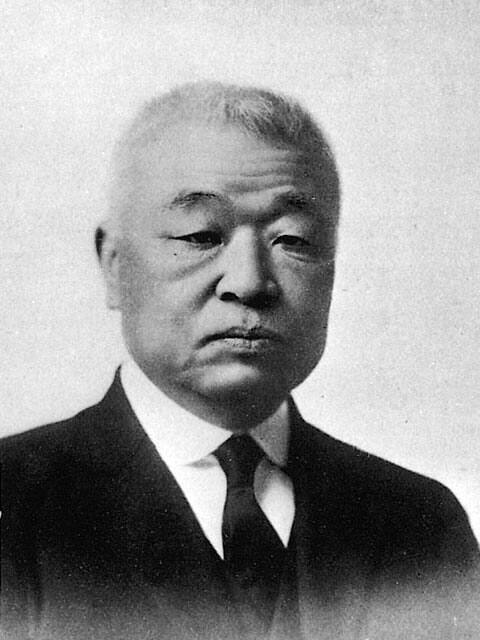

植村正久 うえむら まさひさ

千葉生まれ(一説に東京生まれ)。明治大正期のキリスト教の指導者。牧師。父は旗本。明治4年(1871)以降横浜で英語を学ぶなかで宣教師の感化を受け、6年(1873)受洗。13年(1880)に東京下谷教会の牧師となる。20年(1887)番町一致教会(一番町教会、富士見町教会)を設立、生涯その牧師を務めた。その間13年(1880)小崎弘道らと『六合雑誌』を、23年(1890)独力で『福音新報』を創刊。36年(1903)には東京神学社(東京神学大学)を創立した。

- 著作等(近代デジタルライブラリー収載)

-

- 東京演説 / ジョセフ・クック著 ; 植村正久, 和田正義訳 高田九馬司, 明15.7 <YDM21058>

- 真理一斑 / 植村正久著 警醒社, 明17.10 <YDM20841>

- 諸大家基督論 / タウンセンド著 ; 植村正久訳 米国聖教書類会社, 明21.4 <YDM20763>

- 新撰讃美歌 / 植村正久等編 警醒社, 明21.4 <YDM21516>

- 聖経初要 / 植村正久抄訳 植村正久, 明21.4 <YDM20900>

- 聖書の鏡 / 植村正久著 植村正久, 明21.3 <YDM21684>

- 福音道志流部 / 植村正久著 米国聖教書類会社, 明21.4 <YDM21230>

- 基督教と仏教 / 池本吉治編 警醒社, 明22.4 (基督教文学 ; 第1集) <YDM20486>

- 基督のすがた / ゼームス・スタウカル著 ; 植村正久(謙堂逸人), 田中達訳 . 2版 南海堂, 明26.3 (基督教叢書) <YDM20577>

- 有神原論 / バオン(バウン)著 ; 植村正久訳 メソヂスト出版舎, 明27.11 <YDM21400>

- 信仰の友 / 植村正久著 警醒社, 明31.4 <YDM20794>

- 霊性之危機 / 植村正久著 警醒社, 明34.10 <YDM21447>

(注:この情報は、国立国会図書館ホームページ内の「近代日本人の肖像」の内容を転載しております。掲載内容の複製については、国立国会図書館の許諾を得る必要があります。)

植村正久

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/12 09:49 UTC 版)

|

うえむら まさひさ

植村 正久

|

|

|---|---|

|

|

| 生誕 | 1858年1月15日 (安政4年12月1日)  日本・武蔵国江戸芝露月町 日本・武蔵国江戸芝露月町 |

| 死没 | 1925年1月8日(66歳没) 日本・東京市柏木 日本・東京市柏木 |

| 墓地 | 多磨霊園[1] |

| 別名 | 道太郎(幼名) |

| 出身校 | バラ塾・ブラウン塾・東京一致神学校 |

| 職業 | 牧師・伝道者・神学者・思想家 |

| 配偶者 | 植村季野 |

| 子供 | 澄江、環・薫(夭折)・恵子 |

植村 正久(うえむら まさひさ、1858年1月15日(安政4年12月1日) - 1925年(大正14年)1月8日)は、日本の思想家・キリスト教の伝道者・牧師・神学者・説教家。号は「謙堂」あるいは「桔梗生」など。日本のキリスト教教会の形成に大きな役割を果たした植村は田村直臣、松村介石、内村鑑三と共にキリスト教界の四村と呼ばれた。日本基督教会、日本のプロテスタントの指導者であり、後の日本のプロテスタントにも大きな影響を与え、全日本キリスト教会のプロテスタント教皇といわれた[2]。

生涯

初期

徳川の1500石の旗本の家に生まれた。幼名は道太郎。大政奉還で没落し、立身出世を目指して英学を学ぶ。そこで、アメリカ・オランダ改革派教会の2人の宣教師、サミュエル・ロビンス・ブラウンとジェームス・バラに師事した。1873年5月4日、16歳のときにバラより洗礼を受け、日本基督公会の教会員となる。

1871年に修文館に入学し、ブラウンや押川方義、井深梶之助らと会う。

1874年(明治7年)にブラウンが創設した英学校(ブラウン塾)に入学した。[3]

1877年(明治10年)、井深梶之助らと共に東京一致神学校の一期生になる。卒業後に、東京府下谷練塀町で開拓伝道を始める1887年に一番町教会堂(後の富士見町教会)を設立。生活費を稼ぐために翻訳の仕事をしたり、明治学院で神学を教えたりしながら牧会伝道に務める。1879年春23歳の時、横浜のフェリス女学院の研修中であった山内季野(山内量平の妹)に奥野昌綱を介して結婚を申し込み、即座に本人の快諾を得たが、彼女の実家はキリスト教信仰に無理解であった。

牧師時代

同年1879年(明治12年)12月24日の朝に植村正久が、昼に井深梶之助が、夜に田村直臣が按手礼を受け日本基督一致教会の牧師となった。

結婚式は4年後の1882年(明治15年)である。

1883年(明治16年)5月に東京で行われた第三回全国基督教信徒大親睦会に参加する。

1884年10月15日『真理一斑』刊行。

1887年3月6日、一番町教会(のちの富士見町教会)設立。

1888年(明治21年)3月10日、横浜を出帆し洋行する。コロンビア大学とプリンストン大学を奨学金を断り、ロンドンに五ヶ月滞在して、チャールズ・スポルジョン、ジョセフ・パーカー、ジェイムズ・マーティノウらを傾聴する。1889年1月20日帰国。

1889年(明治22年)2月25日東北学院理事局決議により東北学院神学部(仙台神学校)教授に選任せられた(花輪庄三郎『東北学院七十年史』東北学院同窓会、1959年)[要ページ番号][4]。

1889年(明治32年)第10回夏期学校に講師として参加する。また信州上田教会の独立のための伝道局長になり、『敬虔の道』と題して説教を行う。各地を巡回して説教を行う。1890年3月14日『福音週報』創刊、1891年3月20日『福音新報』と改題。

1890年(明治23年)1月27日、京都で行われた新島襄の葬儀に参列した[5]。

1891年(明治24年)イギリス滞留時に救世軍本営を訪れ、ウィリアム・ブース大将と面会した[6]。

1892年(明治25年)日本基督教会数寄屋橋教会の田村直臣牧師は、「仏教の影響下の家庭とキリスト教の影響下の家庭を比較」するため著書、『日本の花嫁』を出版した。1893年植村正久は「福音新報」で、この本を批判した。10月に日本基督教会の中会は、井深梶之助、山本秀煌、熊野雄七の訴えにより、「同胞讒誣罪(どうほうざんぶざい)」で田村直臣を譴責。1894年第9回日本基督教会大会で植村は、「此の問題に就ては最早多言するを要しない。先刻以来彼が自己を弁護する其の態度を見れば分る。此の如き人を我が日本基督教会の教職として認むるべきか何うか、是また自づから分明である。」と述べた。大会は「日本国民を侮辱したるもの」として、田村直臣を牧師から免職した。[7][8][9][10]

1896年(明治29年)第8回夏期学校で『日本におけるキリスト教』と題して講演する。また、第9回福音同盟会で講演する。1897年(明治30年)日本基督教会大会で『基督教倫理』と題した講演をする。この年、日本基督教会の創立25周年記念のための歴史編纂に参加する。

1899年(明治32年)神戸、高知の日本基督教会の教会を応援する。内務省令第41号として宗教取締令が発布されると、植村は『福音新報』で批判を展開する。

1900年(明治33年)新栄教会で開かれた日本基督教会大会で説教をし、広島、熊本、高知、神戸、大阪、名古屋の各地を巡回して説教する。

1901年(明治34年)明治学院神学部で「系統神学」を担当する。植村は系統神学の教科書として、アメリカにおける最初の自由主義神学(リベラル)の立場に立つ神学書として知られる、W・N・クラークの『基督教神学概論』を使用した。この本は聖書の高等批評を認め、進化論を取り入れていた。

同年9月『福音新報』に、「福音同盟会と大挙伝道」を発表。ここから「植村・海老名キリスト論論争」が起こり、植村は、ユニテリアン、ドイツ自由主義神学を代弁する日本組合基督教会の指導者海老名弾正牧師(『新人』)と論争した。[11](1902年7月ころまで) 日本基督教会教役者大会で、植村が「教授ハルナックの神学」と題する講演を行う。

1902年(明治35年)一番町教会創立15年記念会を開催する。福音同盟会で海老名弾正に対する主張が賛成、可決される。

第14回夏期学校にて『来世的信仰』『現今キリスト教思想と其の問題』と題する説教を行う。その後、台湾、北海道を巡回する。

東京神学社

1903年藤村操の自殺に対して「生きるとも何の甲斐あらんや」を『福音新報』に発表する。第15回夏期学校で『ブラウニングの宗教』と題して講演を行う。

1903年(明治36年)に明治学院の保守派の南長老ミッション宣教師(サミュエル・フルトンら)がクラークの『基督教神学概論』の使用に反対した。このためフルトンと袂を分かつことになり、植村は明治学院を辞職する。そして、甲府伝道を開始する[12][13]。

1904年(明治37年)、甲府、静岡、豊橋、岡崎、名古屋、大垣、京都、福山の各地の伝道を行う。さらに、東京郊外の各地の伝道も行う。渡辺荘らの資金的協力により、海外ミッションから完全に独立した、東京神学社神学専門学校を設立した。自給独立案を大会に提出するが否決される。

1905年(明治38年)ジョン・ノックス400年記念会を神田青年会で開催し、『改革者及び神学者たるノックス』と題して講演を行う。再び、日本基督教会大会に提出した「独立自給案」が可決される。

東京神学社主催の宗教文学講演会で『ロベルト・ブラウニングの今世と来世』と題する講演を行う。第17回夏期学校で『勢力の宗教』と題して講演を行う。

1906年(明治39年)に一番町教会の会堂を富士見町に建築する。そして、富士見町教会を改称する。東京神学社宗教文学講演会を神田青年会で開催し、ケーベル、波多野精一と共に講演会を開く。そこで、『ワーズワース詩中の自然』と題する説教を行う。

1907年甲府、静岡、岡山で伝道を行う。万国基督教青年大会が東京都開催され、『学生伝道が高調せらるべき理想たる基督に似たる生涯』と題する講演を行う。そして、千葉、高知伝道を行う。この年、東京神学社が第一回卒業生を出す。

1908年東京市大挙伝道に尽力する。仙台、大阪、甲府、舞鶴で伝道をする。更に、京都、津山、岡山、千葉の伝道を応援する。

全国協同伝道

1909年(明治42年)基督教伝道開始50年記念会を開催し、記念伝道委員長として伝道の方針を語る。カルビン生誕400年記念会を開く、また植村正久牧師在職30年祝会を富士見町教会で開催する。

1910年(明治43年)日本統治下の韓国キリスト者に宛てて「朝鮮のキリスト者」という激励文を『福音新報』に発表するが、発売禁止処分になる。

日本基督教会伝道開始50年の感謝伝道会を有楽座で開いて講演する。その後、旅順、京城(ソウル市)、台湾で伝道する。

1911年(明治44年)大逆事件で刑死した大石誠之助の葬儀を、富士見町教会で行う。京都、名古屋、岡山、京都、甲府で伝道を行う。日本基督教会大会で植村を正使として、欧米に派遣することを決議する。横浜より欧米に向けて出航うする。1912年(明治45年)4月、欧米より帰国する。帰国後、京都、岡山、神戸の各地に伝道旅行する。そして、京城日本基督教会の献堂式に出席する。

1913年(大正3年)高知、広島、水戸、台湾、門司の伝道を行う。1914年には上田、釜山、静岡、村上で伝道をする。1915年全国協同伝道において東部長として、東北、北海道に行き伝道をする。植村は「キリスト者懸り伝道」と呼んだ。また、夏には中渋谷教会夏期講話会で『使徒信条』の講話を連続して行った。横浜のフェリス女学校で行われた女子青年大会で講演をする。その後、京都、横浜、大阪で伝道を行う。

1916年(大正5年)には小崎弘道、井深梶之助、海老名弾正と共に発起人になり、築地精養軒において「両院議員信徒懇談会」を行う。婦人矯風会主催の講演会の島田三郎と共に行う。更に、山梨、柏崎、高田に伝道旅行に行く。

1917年(大正6年)中渋谷教会を建設し、森明牧師任職式を行う。横浜指路教会で行われた宗教改革400年記念集会で説教を行う。鎌倉に日本基督教会の伝道所を設ける。佐世保、熊本、大阪で伝道旅行を行う。1918年(大正7年)に日本基督教会教職者会で連続講演を行い、「基督の人格」「死後の生活について」「基督教の救い」などを語る。台湾、中国、韓国に伝道を行う。さらに、首都圏の神田、大森、市ヶ谷で伝道を行う。

1919年(大正8年)には伝道局創立25周年記念会で講演「伝道局の新事業」を行う。水戸、山梨、鹿児島、福岡で伝道を行う。

1920年(大正9年)東京神学社の講演会で「基督教有神論」を語る。神戸、高知、富山、台湾、中国、韓国などを伝道旅行する。

1921年(大正10年)に新潟、青島、上海、大連、紀州を伝道する。三崎会館で黙示録の講演「アジアの七つの教会に与えたる書」を行う。1922年(大正11年)日本基督教会を代表して、欧米の諸教会を歴訪する。横浜海岸教会で開かれた大会で「日本基督教会の将来」という題の講演を行う。新潟、佐渡、松本で伝道をする。

晩年

1922年(大正11年)3月、日本基督公会設立50年の記念大会の会長に就任する。神戸の神港教会の記念礼拝で植村は説教する。その説教は『福音新報』に掲載される。

さらに1922年4月に米英の関係諸教会へ特使として派遣され、米国、カナダ、スコットランドを訪問し交流を深めた。1923年(大正12年)帰国後、鳥取、静岡、浜松、山梨、北海道、京都など全国の伝道旅行をしている際に9月1日の関東大震災の報に接する。富士見町教会や東京神学社は焼失し甚大な被害を被る。

1924年(大正13年)に千葉で開催された東京教職者会で講演「伝道の精神」を行う。東京神学社の校舎を再建する。上田、松本、水戸、九州の諸教会を伝道する。また友人の好意により柏木に家屋を寄贈されて転居する。1925年(大正14年)1月8日に脳出血で急死する。[14]その訃報は翌日の新聞でも広く報道された。

1月12日に富士見町教会で南廉平の司式で葬儀が行われた。多磨墓地に埋葬される。南が富士見町教会の後継者となり、高倉徳太郎が東京神学社の後任に就任する。

神学

植村正久の神学の特徴は、キリスト中心であり、神であるキリストを告白し、その恩寵に終始することであったといわれる[15]。これは「キリストとその事業」、「海老名弾正氏の告白を紹介す」、「福音主義の信仰」でかなり明確にされている。

植村正久は「キリスト教思想の争い」(『著作集』4)でキリスト教根本主義(ファンダメンタリズム)を批判した。根本主義の訳も植村によるものであり、『宣言若しくは信条』の中でファンダメンタリズムの訳語として根本主義の語を使った。植村はこの『宣言若しくは信条』で、「キリストの死はいかなる意味において、いかなる仕方でその効力を現わすものであるか。これらの問題に立ち入り、詳細なる説明を試みんとすれば、或いは政治的贖罪説も出よう。或いは道徳的感化説も唱えられるであろう。或いはいわゆる根本主義者のごとき説を主張するものも起ころう。・・・・一教会の意見として宣言書を発するに当たり、或る一つの贖罪説をその項目に加うることは穏当ではない。況やこれを信条の中に加うることは大いなる間違いである。」と述べ、キリスト教根本主義の基本信条に反対し、聖書の教理である「代償的贖罪」を教会の信条の中に含めることは、間違いであるとした。

また言語霊感と聖書の無誤性も「文字崇拝」と呼んで拒否した。植村は「神学上の波瀾」で「聖書は・・いかなる意味において、神の啓示なりと云うや。聖書には徹頭徹尾豪末の誤謬も無しとするは教法改革後に起こりたる一種の妄説に過ぎざるなり。近時神学上の波瀾はこの妄を排して、聖書は神の顕示を記載するものなり。神の言は聖書の中に在り(全然これを神の言とするにあらず)とするの方向を取りて進み行くもののごとし。一点一画にても誤り無しとは、一派の論者がもって聖書を賛美せんと欲するの言なり。余輩はこの説をもって甚だ聖書に不忠なる者なりと云わんと欲す。」と述べた。また植村は聖書の中に科学や歴史の面から誤りがあると考えていた。

「信条制定に関する意見」で「アウクスブルク、ドルトもしくはウェストミンスターの会議定盟を必要とするものにあらざるなり。今の日本は開国以来僅々30年なりといえども、実に第19世紀の末にあたれる文明をもって自ら任ぜんと欲するものなり。」「日本国キリスト教徒は、その信条を成るべく自由寛大にして十分に進歩の余地を与え、協和の根基を固うせざるべからず」と述べて、無教派、簡易信条主義を唱えた。

逸話

- 島崎藤村の若菜集が引き合いに出されるが、日本の近代詩の始まりである新体詩、浪漫主義に影響を与えたのが植村の『新撰賛美歌』であるのはよく知られている。

- 癇癪持ちの性格で、『六合雑誌』の編集をめぐって小崎弘道と殴り合いの大喧嘩をしたことはよく知られている[16]。

- 上流階級、中流階級、ホワイトカラー層中心の教会を形成した植村正久は「我輩の教会に車夫、職工の類はいらない」 と言って下層階級、ブルーカラー、肉体労働者層を排除した[17]。植村正久の師であるサミュエル・ロビンス・ブラウン宣教師も「伝道は急務である。しかし無学な者が伝道するのは害がある」との持論を持っていた。

- 自ら牧師として主宰した一番町教会及び日本基督教会の自律、独立を妨げる恐れのあるものは一切を排する植村を、戦前日本最大のオピニオンリーダーであった徳富蘇峰は「近代においては福沢諭吉以上の人物だが、ある一点においては頑なに過ぎる」とその欠点を惜しんだ[18]。

- 日本ホーリネス教会の創設者で監督である中田重治を山師と呼んで嫌っていた。[19]

- 植村は料理法にも大変詳しく、料理について批判をした。ある客が「先生はなぜ料理のことを、そのように細かくおっしゃるのですか。」と尋ねると、「すべて食物というものは、それぞれ特有の味がある。その持ち味を上手に生かすのが料理である。」と答えた。[20]

子孫

長女の澄江は佐波亘と結婚。子供に佐波正一(経営者)、佐波薫(編集者)、中村妙子(翻訳家)、がいる。三女の植村環は日本で二人目の女性教職。家庭内では封建的だったといわれる[21]。

後継者・弟子

著書

- 『植村正久著作集第1巻-時代思潮』新教出版社

- 『植村正久著作集第2巻-時事評論』新教出版社

- 『植村正久著作集第3巻-文学』新教出版社

- 『植村正久著作集第4巻-神学思想』新教出版社

- 『植村正久著作集第5巻-信仰と生活』新教出版社

参考文献(伝記等)

- 田村直臣『我が見たる植村正久と内村鑑三』(向山堂書房、1932年)

- 齋藤勇編『植村正久文集』(岩波文庫、1939年、度々復刊)

- 佐波亘編『植村正久と其の時代』5巻 別巻3巻 全8冊(教文館、1966-1967年) ISBN 4764221098

- 青芳勝久『植村正久伝』(大空社、1992年) ISBN 487236404X

- 神田一郎『植村正久:近代日本をつくった魂の牧会者』(教会新報社 豊かな人生文庫 少年少女信仰偉人伝、1983年)

- 青芳勝久著、渡辺省三訳『謙堂・植村正久・物語:日本人の心にキリストを命がけでつたえた伝道者』(キリスト教図書出版社、1997年)

- 武田清子『植村正久:その思想史的考察』(教文館、2001年)

- 木下裕也『植村正久の神学理解 ―『真理一斑』から「系統神学」へ』(一麦出版社、2013年)

脚注

- ^ 歴史が眠る多磨霊園

- ^ 小塩力『高倉徳太郎伝』新教出版社

- ^ 『植村正久文集』209ページ、英学校は東京に移転し、東京一致神学校になる。

- ^ http://jihou.tohoku-gakuin.jp/archive/187/jiho_187_04.pdf

- ^ 池本吉治 『新島襄先生就眠始末』 警醒社、1890年、15頁

- ^ 室田保夫 『山室軍平―無名ノ英雄、無名ノ豪傑タルヲ勉メン哉』 ミネルヴァ書房、2020年、55-56頁

- ^ 『キリスト者であることと日本人であること』p.175

- ^ 『日韓教会成長比較』p.111

- ^ 『日本プロテスタント教会史』p.142

- ^ 『井深梶乃助とその時代』2巻 p.366-390に議事録

- ^ 中村敏『日本キリスト教宣教史』いのちのことば社

- ^ 中村敏『日本における福音派の歴史』いのちのことば社 p.37

- ^ 植村正久文集』p.210

- ^ 小野静雄『日本プロテスタント教会史(上)』p270-272

- ^ 宇田進『福音主義キリスト教と福音派』p.158 いのちのことば社

- ^ 本井康博 『新島襄と明治のキリスト者たち』 教文館、2016年、306頁

- ^ 季刊『at(あっと)』15号「特集 賀川豊彦 その現代的可能性を求めて」太田出版

- ^ 『植村正久とその時代』

- ^ 『中田重治伝』

- ^ 高野勝夫『キリスト教逸話例話集』P.152

- ^ 古屋安雄『現代のアレオパゴス』日本基督教団出版局

外部リンク

|

|

|

植村正久と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 植村正久のページへのリンク