しんけいが‐しゅ【神経芽腫】

神経芽細胞腫/神経芽腫 (しんけいがさいぼうしゅ/しんけいがしゅ)

神経芽細胞腫、神経芽腫

神経芽腫

神経芽細胞腫

(神経 芽腫 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/05 03:25 UTC 版)

|

この記事は英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2025年6月)

翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。

|

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2025年6月)

|

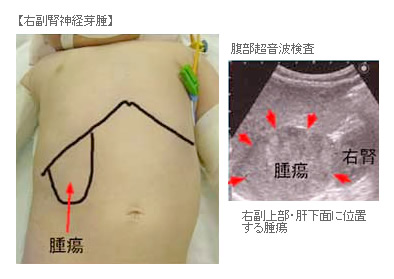

神経芽細胞腫(しんけいがさいぼうしゅ、英語: Neuroblastoma)は、小児がんの組織型の一種。現在は神経芽腫と呼ばれる。小児がんにおいては白血病についで患者数が多い。神経堤細胞に由来する悪性腫瘍で、主に副腎髄質や交感神経幹から発生する。副腎から発生する腫瘤として発見される。転移先として肝臓、骨、骨髄が多い。

乳幼児に多く発見される。そのため、以前は新生児のスクリーニングテストが行われていたが、新生児の場合はがんが、そのまま縮小してなくなるケースがあり、過剰な治療を行ってしまうとの批判から、今では行われなくなっている。

尿中腫瘍マーカーはVMAとHVA。血清NSEが高値を示す。遠隔転移診断は骨シンチ及びMIBGシンチによる。

一般に18か月までに発症する場合は予後が良いことが多いが、18か月以降の場合は予後不良が多い。また、神経節に生じた腫瘍は予後良好。腫瘍遺伝子N-mycの増幅や染色体重複があると予後不良。日本では年間150例発生する。

研究

2009年3月17日から、千葉県がんセンターと千葉大学の連携による「ファイト!小児がんプロジェクト」が世界最大規模の分散コンピューティングWorld Community Grid(BOINC)で開始されている。

神経芽腫

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/01 17:30 UTC 版)

詳細は「神経芽腫」を参照 神経芽腫は、未熟な神経芽細胞(神経前駆細胞の一つ)に由来する極めて悪性度の高いがんである。小児がんの中で最も頻度の高い疾患のひとつであり、日本における診断時の年齢は3歳以下が79%を占める。この腫瘍はときに診断時には遠隔転移を伴っていることも多いが、その転移先が、肝臓・皮膚・骨髄に留まっている場合(INSS分類の病期IVS)、多くの症例で治療可能であるという点で他のがんと大きく異なっている。典型的な副腎原発の神経芽腫は乳児では急速に増大する腹部腫瘍として認識されるが、幼児では限局的な腫瘍で発見される例は多くなく、病巣の進展にともなう多彩な症状を呈する。これに対し、悪性度が比較的低い腫瘍には、成熟度が高い神経細胞から構成される「神経節細胞芽腫」や「神経節細胞腫」が挙げられる。神経芽腫では通常、バニリルマンデル酸 (VMA) やホモバニリン酸 (HVA) といったカテコラミンの代謝産物の血中濃度上昇を伴い、血管作動性腸管ペプチド (VIP) の産生亢進による重篤な下痢をきたしうる。治療は、病変が限局している場合、手術は放射線の適応となり、転移を伴う場合は化学療法が施行される。

※この「神経芽腫」の解説は、「副腎腫瘍」の解説の一部です。

「神経芽腫」を含む「副腎腫瘍」の記事については、「副腎腫瘍」の概要を参照ください。

神経 芽腫と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 神経 芽腫のページへのリンク