あしかが‐よしはる【足利義晴】

足利義晴(あしかが よしはる) 1511~1550

◇父:足利義澄 室:近衛尚通女 子:足利義輝、義昭、西山義辰

将軍家足利氏一族。父義澄の逃亡先近江・九里備前守の館にて出生し、さらに播磨に逃れて赤松義村の下で養育される。管領細川高国が将軍義稙を阿波へ逐うと、高国に迎えられて上洛し、第12代将軍の座に就く。しかし、弟義維を擁する細川晴元・三好元長らと対立し、1528年三好元長に逐われて近江・朽木稙綱を頼る。元長が本願寺教光らに攻められ自刃すると、晴元に擁されて帰洛したが、この晴元と対立して再び近江坂本に下り、将軍職を辞す。近江・穴太で没。再三近江に逃れ、むしろ在京期間の方が少なかったことから、“江州大樹”と呼ばれた。

足利義晴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/08 10:07 UTC 版)

|

|

|

|---|---|

|

|

| 時代 | 戦国時代 |

| 生誕 | 永正8年3月5日(1511年4月2日) |

| 死没 | 天文19年5月4日(1550年5月20日) |

| 改名 | 亀王丸(幼名)→義晴 |

| 戒名 | 萬松院曄山道照、万松院殿 |

| 墓所 | 義晴地蔵寺 |

| 官位 | 従五位下、正五位下・左馬頭 征夷大将軍、従四位下・参議 左近衛中将、従三位・権大納言 右近衛大将、贈従一位・左大臣 |

| 幕府 | 室町幕府 第12代征夷大将軍 (在職:大永元年(1521年) - 天文15年(1546年)) |

| 氏族 | 足利将軍家 |

| 父母 | 父:足利義澄、母:日野阿子(安養院、日野永俊の娘)? 養父:足利義稙[1] |

| 兄弟 | 義晴、義維、随風[注釈 1] |

| 妻 | 正室:慶寿院(近衛尚通の娘) 側室:大舘尚氏(常興)の娘、一色晴具の娘、ほか |

| 子 | 義輝、義昭、照山周暠、娘(武田義統室)、娘(三好義継室)、入江殿(烏丸光宣室)、理源(宝鏡寺住持) |

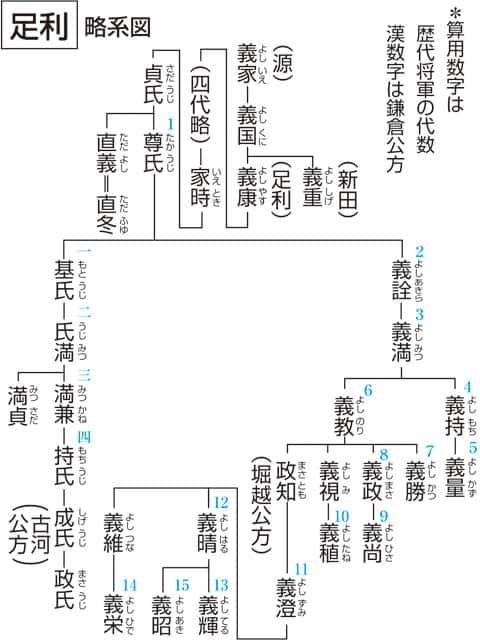

足利 義晴(あしかが よしはる)は、 室町幕府の第12代征夷大将軍(在職:大永元年〈1521年〉 - 天文15年〈1546年〉)[2]。第11将軍・足利義澄の長男(または次男)。

生涯

誕生

永正8年(1511年)3月5日、第11代将軍・足利義澄の長男(または次男)として、近江国蒲生郡の水茎岡山城で誕生した[3]。幼名は亀王丸(かめおうまる)と名付けられた[3]。

母は日野永俊の娘・阿子(安養院)とされ、彼女は日野勝光や日野富子の姪にあたる人物である。しかし、永俊の娘は永正2年(1505年)に義澄と離縁しているため、義晴の生母としては疑問が残る。これに対して、将軍家で御末(下級の侍女)を務めていた「阿与」という女性が母親であって[4][5][6]、母親の身分が低かったために記録に残されなかったとする説もある。

また、亀王丸には足利義維(幼名は不詳)という兄弟がいた[7]。彼は亀王丸の兄とする説と、あるいは弟とする説がある[7]。ただし、公家の鷲尾隆康が自身の日記『二水記』において、義維を「江州武家舎弟」と記しているように、義晴を兄、義維を弟とするのが当時の人々の認識であった[7]。

亀王丸の誕生時、父の義澄は大内義興に擁された前将軍・足利義稙が上洛した煽りを受け、将軍職を解任されており、近江の六角高頼を頼って落ち延びていた[8]。そして、同年8月14日に父は帰洛を果たせないまま、同地で死去した。

播磨での生活

誕生直後、6月に亀王丸は義澄派であった播磨守護・赤松義村のもとに送られ、その庇護下で養育されることになった(『高代寺日記』『武家昇譜日記』)[7][9][10]。その理由としては、義澄を庇護していた六角高頼が義稙と内通しているとの噂があり、信頼できる赤松氏に預けることが賢明だと判断されたからであった[7]。

以後、亀王丸は赤松氏の拠点である置塩で育ち、11歳で上京するまで播磨で生活を送ることになった[7]。義村は義澄から託された亀王丸を、慈愛をもって保護し、賢臣の忠を尽くした[11]。また、義村は和歌や書道に秀でており、置塩城のふもとにあった置塩館では、冷泉為広など京都の公家や家人が訪れていた[11]。他方、義村は備前守護代・浦上村宗ら家臣と対立・懐柔を繰り返していた[11]。

永正8年(1511年)閏4月、義稙は管領・細川高国を摂津の尼崎に派遣し、義村の義母・洞松院と交渉、亀王丸を匿う義村を赦免した[11]。

永正10年(1513年)2月14日、義稙陣営と義澄陣営(実質は亀王丸陣営)の和睦により、義稙の将軍職が確定した。この時、和睦の証として、義村自らが上洛し、亀王丸から預かった太刀と馬を義稙に進上した[11]。なお、義晴はこの和睦以降、義維とともに義稙の養子になったとする史料[12]もある[5][11]。

永正17年(1520年)11月、義村は義母の洞松院と浦上村宗によって隠居に追い込まれ、嫡子の赤松晴政に家督を譲り、出家した[13]。だが、12月に義村は亀王丸とともに置塩を脱出し、端谷の衣笠五郎左衛門を頼った[14]。

永正18年(大永元年、1521年)3月、義村が浦上村宗への反攻を目論み、亀王丸は名目上の旗頭に担ぎ出されてしまったが、義村は裏切りにあい、東条の王泉寺に移った[14]。その後、村宗と和睦し、片島の長福寺に移った[14]。

将軍就任

同年3月7日、高国と対立した義稙が京都を出奔し、同月22日に行われた後柏原天皇の即位式に出仕しなかったため、高国が警固の職務を行った。これにより、義稙は天皇の信任を失い、その放逐を決意した高国は新将軍の擁立を決めた[14]。当時、義維は高国と敵対する細川澄元のもとで育てられていたため、政情不安により播磨各地を義村とともに転々とする亀王丸が、新将軍として京へ招かれることとなった[14]。

4月19日、高国は若狭守護の武田元光に上洛を促すとともに、義村と対立する浦上村宗にも呼び掛けた[14]。村宗は義村に忠節を誓って和睦し、亀王丸を義村のもとから引き離した[14]。亀王丸を失った義村が村宗に謀殺されたのは、その5ヶ月後のことであった[14]。

7月6日、亀王丸は播磨から3万人の供勢を引き連れて上洛し、高国の歓待を受けた[15]。その後、仮の御所として上京の岩栖院に入った[15]。公家の鷲尾隆康は自身の日記に「不慮の御運で、誠に奇特だ」と、新将軍の座に転がり込んだ亀王丸を珍しがっている(『二水記』)[15]。

7月26日、亀王丸は学習開始の儀式「読始」を行い、28日には朝廷より義晴の名を与えられ、従五位下に叙された[15]。義晴の名は、高国と東坊城和長によって考えられたものであった[15]。

8月9日、元服前の儀式である涅歯(鉄漿で歯を黒く染める儀式)を行い[15]、8月29日には内裏へ代始の参賀を行った。また、高国の判断を受け入れた朝廷からは、11月25日に正五位下・左馬頭に任ぜられた[15]。

12月24日、義晴は新たに御所と定められた三条御所に移り、元服を行った[16][17]。元服は足利義政の故実に則って行われ、高国が加冠役を務めた[16]。

翌25日、朝廷から征夷大将軍に補任され、第12代将軍となった[16][17]。また、同日に政務をとり始めるための儀式「沙汰始」、「評定始」、「判始」が執り行われた[16]。

とはいえ、11歳の義晴には実際の政務を行うには未熟で、細川高国や政所執事(頭人)の伊勢貞忠、飯川国信や大舘尚氏(常興)に代表される義澄を支持していた幕臣(中には義晴と共に播磨に下っていた者もいた)、播磨国に所領を持つ奉公衆・三淵晴員の姉で大舘氏の養女ともされる義晴の養育係・佐子局(後の清光院)らが政務の運営にあたった[18][19]。

朽木での政治

大永6年(1526年)7月、高国が家臣の香西元盛を細川尹賢の讒言に応じて殺害すると、元盛の兄弟である波多野元清や柳本賢治らが高国から離反、細川晴元(当時は六郎)と内通し、内紛が発生した[16][20]。さらに、晴元は足利義維を擁立し、晴元方の細川澄賢、三好勝長、三好政長らが和泉の堺を経て上京した[16][21]。

大永7年(1527年)2月、高国が晴元方に桂川原の戦いで敗れたため、義晴は高国とともに近江坂本に逃れ、蒲生郡武佐の長光寺に入った[22][21]。その間、晴元と義維は三好元長に奉じられ、阿波から和泉堺へと入り、堺公方が成立した[22][21]。

10月、義晴は細川尹賢、六角定頼、朝倉教景ら5万人の軍勢とともに入京した[23]。さらに、畠山義堯を破り、西岡まで進出したものの、三好元長と柳本賢治に挟撃され、19日に敗れた[23]。その後、両軍はともに入京し、義晴と元長との間で交渉が行われた[24]。

大永8年(享禄元年、1528年)1月17日、義晴は定頼の仲介を受け、三好元長と和睦した[24]。このとき、元長が義晴の滞在していた東寺を訪問して、義晴と面会している[25]。だが、賢治がこれに反発したほか、三好政長も賢治に同調して28日に京を去ったばかりか、2月9日には晴元もこの和睦に反対していることが判明した[25]。

5月14日、高国が失脚して京都から逃亡したのち[24]、28日に義晴は軍勢2万(うち1万は六角勢)とともに近江坂本に移った[22]。和睦交渉自体は晴元と義晴方の六角定頼との間で継続されたが、堺の義維が阿波に退却しなかったため、義晴は晴元を疑うようになった[22][24]。そして、7月に元長が京において、地子銭の徴収を強行したため、交渉が決裂した[24]。

9月、義晴は高島郡朽木庄に落ち延びた[22]。朽木庄を含む高島郡内には7氏もの幕府奉公衆たる領主がおり、義晴が頼った朽木氏の当主・朽木稙綱もその一人であった[26]。また、湖西地方の朽木は京から北東の地で最も安全が確保された地で、日本海側への逃走ルートを確保できる位置にもあり、いざとなれば義晴方の勢力がある北陸・山陰に抜けることができた[27]。義晴は朽木滞在中、岩神に居住したが、阿野季時や大舘尚氏、大和兵部少輔なども付き従った人々もまた、それぞれ宿所を持っていた[28]。

義晴は2年半にわたり、朽木において幕府政治を行った[28]。朽木の義晴には多くの人々が付き従い、奉公衆・奉行衆・昵近公家衆・外様衆・御供衆・御部屋衆・申次衆・番衆・同朋衆・女房衆ら幕府を構成する人員が揃っており、相当数が朽木に滞在していたため、亡命先での幕府政治を可能とした[28][29]。もっともこれらの中には、晴元方の工作で堺公方に寝返る者もおり、享禄2年(1522年)8月には公家衆17人が朽木を退いたが[28]、幕府を支えた人々の多くは朽木に残った[29]。

地方の大名もまた、義晴との関係を維持していた[29]。近江においては、六角氏と湖北地方の京極氏・浅井氏と対立していたが、義晴は朝倉氏に近江北境を守らせるとともに、高国に六角氏と浅井氏を仲介させ、和議を図ろうとした[30]。京から北東で義晴方の主力となったのは、近江の六角定頼、越前の朝倉孝景、 若狭の武田元光、但馬の山名誠豊らであり、彼らが義晴を軍事的に支えた[30]。そして、その軍事力を背景に、晴元や三好元長らが擁立した堺公方の足利義維に対抗した[30]。

享禄4年(1531年)1月、義晴は従三位・権大納言に昇進した[28]。朝廷の勅使・清原業賢が雪深い朽木に下向し、その宣旨を下したが、その対面時には公家の烏丸光康が申次を務めていた[28]。このように、京と朽木の間では頻繁にやり取りがなされ、公家も京から朽木へとしばしば訪れていた[31]。朝廷や公家もまた、義晴との関係を維持していた[29]。

1月末、湖北地方の浅井亮政が晴元に呼応し、朽木庄のある高島郡を攻めた[31]。そのため、2月1日に義晴は葛川に移り、堅田を経由し、17日に坂本へと入った[32]。その後、六角氏が浅井氏を箕浦で破り、浅井氏の南下を防いだ[31]。

桑実寺での政治

一方、義晴の朽木滞在中、高国は各地の諸大名のもとを遊説し、かつて義晴の入京に協力した播磨の浦上村宗の協力を得て、享禄3年(1530年)8月に摂津に入っていた[33][34]。義晴は六角定頼とともにこれに呼応し、上洛を試みた[35]。

だが、享禄4年6月に高国・村宗方は摂津大物浦において、赤松晴政の裏切りにあって、義維・晴元方の三好元長に敗北した。これにより、村宗は討ち死にし、高国は自害を余儀なくされた(大物崩れ)[32][34]。これにより、義晴は大きな後ろ盾であった高国を失った。

7月、義晴は高国の討ち死にを受けて、蒲生郡武佐の長光寺に移動し、享禄5年(天文元年、1532年)7月には六角定頼の居城・観音寺城山麓にある桑実寺に入った[32]。義晴が桑実寺に移った理由としては、日本海側へのルートが危険となったため、京に近い六角氏の庇護下に入る必要性を迫られたためであった[32]。

義晴は以後、桑実寺において約2年間を過ごし、幕府政治を行った[32]。その間、義晴のもとには大徳寺など、京都の権門から訴訟が持ち込まれ、審議が行われた[32]。大徳寺が持ち込んだ訴訟の場合、かつて義晴を庇護していた奉公衆の朽木植綱を通し、義晴のもとに訴訟が持ち込まれている[36]。その採決もまた、六角定頼の意見が取り入れられるなど、庇護している定頼の意見が尊重された。

また、大永7年以降は若狭武田氏や越前の朝倉氏は出兵しなくなっており、高国という支柱を失った結果、義晴は近江六角氏を全面的に頼らざるを得なくなっていた[37]。義晴が入京するためは、定頼の意見を重視せねばならず、義晴は高国に代わる存在として定頼の意見を求め、定頼も幕府政治に意見するという状態が続いた[37]。

天文2年(1533年)9月12日、朝廷は義晴の父・義澄に太政大臣を追贈している[37]。

10月以降、義晴は病気を理由として一切の面会を断ったため、義晴の決裁が必要な政務が滞り、翌年8月に政務が再開されるまでこの状態が続いた[38]。義晴の病状は『兼右卿記』には「虫気」と記されており、腹痛を伴う病気であったと考えられている[37]。

天文3年(1534年)6月8日、義晴は前関白・近衛尚通の娘(慶寿院)を正室とした[37]。この日の婚礼は雷のなる夕立の中で行われた、と記されている[38]。足利義満以来、代々の将軍は日野家から正室を迎え入れていたが、 義晴はさらに上位の近衛家出身の正室を迎えることにより、朝廷との関係強化を図ったと考えられる[38]。

また、義晴は桑実寺に滞在中、『桑実寺縁起絵巻』の作成を三条西実隆と土佐光茂に依頼しているが、京を離れていても京と強いつながりをもっていたのは、この頃の義晴の強みでもあった[39]。

義晴・晴元体制の成立

一方、堺幕府の内部でも争いが起こっていた。高国の死により、足利義維が上洛し、新たな将軍になるかと思われた[34]。だが、享禄4年8月には晴元の御前衆である木沢長政と細川持隆(氏之)の支援する三好元長の争いが原因で、堺で晴元と持隆の両者が互いに籠城して争うという事態が発生した[34]。

天文元年5月、義維方の抗争は止むことなく、畠山義堯は細川晴元への接近を図る自身の内衆でもある木沢長政を飯盛山城に包囲した[40]。これに対して、晴元が山科本願寺法主の証如に援軍を依頼し、6月には一向一揆が畠山義堯を討ったばかりか、20万の軍勢が堺を包囲した[41]。一向一揆に攻められた元長は顕本寺で自害し、義維も同寺で自害しようとしたが、晴元に捕らえられた[41]。

10月20日、義維が堺を出て淡路に没落したことで、和睦の障害が消え去った[42]。そして、11月7日に義晴と晴元の間で和睦が成立した[42]。

天文3年6月、義晴は桑実寺から坂本に移った[43]。すでに、六角定頼と細川晴元との間にも和睦が成立していた[37]。入京を目前にして、奉公衆や奉行衆は政務の再開を連名で義晴に依頼し、8月から義晴は政務を再開した[43]。

9月、義晴は六角定頼とともに入京したが、定頼は京に留まらなかった[43]。定頼は在京中に国内の有力国人が伸長すること恐れており、在国しながら幕府政治への意見を望んだ[43]。

他方、晴元もまた、三好長慶や木沢長政らとともに上洛し、義晴を擁立する政治体制が開始された。当時、京都に出仕していた大名は、晴元と同族の細川元常(和泉守護で三淵晴員の実兄)しかおらず、近江在国の定頼を加えたこの3人と義晴の協調の下で一時的な安定を迎えることになる[44]。また、六郎の仮名を長年名乗り続けてきた晴元であったが、天文4年(1535年)に義晴の偏諱を受けて、晴元と名乗りを改めている。なお、天文6年(1537年)に晴元は定頼の猶子(実父は三条公頼)を妻に迎えている。

義晴が帰京すると、様々な案件が舞い込むようになって、多くの政務処理が求められた結果、定期的に開かれる審理日だけは追いつかなくなった[45]。また、管領に代わるべき定頼が上洛しなかったこともあり、義晴は京における政務の補佐・代行者を必要とした[45]。

天文5年(1536年)2月26日、後奈良天皇の即位式が挙行されると、義晴は晴元を警固役、伊勢貞孝を掃除役としてそれぞれ勤めさせた[46]。この即位式にあたり、朝廷は先例に基づき、義晴を諸源氏の筆頭たる源氏長者に補任しようした[46]。だが、義晴はこれを固辞し、幕府の役目である警固役と掃除役に関しては承諾している[46]。

3月10日、嫡男の菊幢丸(のちの義藤、義輝)が誕生すると、8月27日に義晴は将軍職をこの菊幢丸に譲る意向を示した(『鹿苑日誌』『厳助往年記』)[45]。その際、菊幢丸を補佐し、政務を代行する「年寄衆」を指名している[45]。その後、義晴は引退を撤回したが、その8名(大舘常興・大舘晴光・摂津元造・細川高久・海老名高助・本郷光泰・荒川氏隆・朽木稙綱)の年寄衆は、後に内談衆と呼ばれて義晴政権の政権運営を支える側近集団となった[47][注釈 2]。

天文10年(1541年)9月6日、長慶と政長が共同で旧高国系の国人・塩川国満を攻め、一庫城を包囲した[48]。長慶は摂津で勢力を広げており、旧高国系の国人と衝突が相次いでおり、この年の7月にも長慶と政長が上田氏を攻め、自害させていた[48]。当時、高国の後継者でもある細川氏綱が旧高国派の結集核として台頭しつつあり、塩川国満のように氏綱に味方しようとする国人もいた[49]。

そのため、国満の内縁であった伊丹親興と三宅国村は木沢長政を頼り、9月29日に長政が弟を援軍として伊丹城に派遣すると、10月2日に長慶らは敗北し、各々の居城に退去した[49]。その前日の10月1日、木沢長政は伊丹親興と三宅国村とともに、大舘尚氏に三好政長の成敗を訴えたが、幕府は細川氏内部の問題として介入しなかった[50]。一方、晴元は三好政長に味方し、長政を避けて洛北に退去した[50]。

11月2日、義晴は晴元側として、近江坂本に逃れた。長政の行動が義晴や晴元に認められないという状況になると、三宅国村が晴元に帰参した[50]。さらに、同月18日に義晴は山名氏や仁木氏に対して、晴元に協力する旨の御内書を発した[50]。

12月20日、義晴は天文の一向一揆の反省を踏まえて、石山本願寺の法主・証如に対して、河内の門徒が長政に味方しないよう御内書を発した[50]。同月中長慶と遊佐長教の間で、長政を討つ相談が行われ、長政は孤立無援に陥った[50]。

天文11年(1542年)3月、遊佐長教が幕府への復帰を目指し、畠山稙長を紀伊より迎え入れ、晴元とともに長政討伐の兵を挙げた[51]。稙長はこのとき、熊野衆や根来寺、高野山といった宗教勢力や、幕府奉公衆の湯河氏など、紀伊一国の勢力を統合していた[51]。

17日、長慶や政長、長教らは長政を太平寺の戦いで討ち[52]、その首を義晴のもとに送った[53]。これを受けて、同月に義晴は京に帰還し、新しい御所の造営に着手した。

晴元との対立・将軍職譲渡

天文12年(1543年)7月25日、細川氏綱が晴元打倒の兵を挙げ、一万の兵を率い、和泉・河内・紀伊の三国の国境にある槙山城施福寺に入った[54]。また、氏綱の2人の弟・細川藤賢と細川勝国、細川一族の細川国慶や細川高益、長塩氏や赤沢氏も味方していた[54]。さらに、氏綱の妹を妻としていた畠山稙長やその家臣の遊佐長教、紀伊の根来寺の加勢もあり、一大勢力となった[54]。だが、義晴は晴元支持の姿勢を変えなかった。

同月25日、氏綱が堺を攻撃するも、晴元方の和泉守護代の松浦守に撃退された[54]。さらに、8月16日に晴元の命を受けた長慶が堺に出陣し、10月12日に氏綱方の玉井氏を破ると、翌日に氏綱は撤退した[54]。

天文14年(1545年)5月6日、細川国慶が南山城の井出城を攻略し、丹波では内藤国貞が挙兵した[54]。だが、氏綱方の畠山稙長がこの頃に死去したため、士気は上がらなかった[54]。

5月24日、晴元は定頼からの支援を得て、長慶や政長を従えて、2万余の大軍で宇治田原や寺田に出兵した[54]。戦いは晴元の圧勝に終わり、京へ帰還すると、7月に長慶が内藤国貞を攻め、27日に国貞が籠城する関の山城を攻略した。

天文15年(1546年)8月16日、氏綱と長教の南近畿での動きを見て、晴元の命を受けた長慶が堺に出陣した[55]。だが、長慶は氏綱の大軍に堺で包囲されたため、退却を余儀なくされた[55]。氏綱は軍を進め、9月に三宅国村や池田信正が氏綱に味方したため、晴元方の摂津における味方は伊丹親興しかいなくなった[55]。

9月13日、細川国慶が京都を制圧したことで、晴元が丹波に落ちのびた[55][56]。一方で、上野元治が晴元の手に義晴が落ちるのを防ぐため、同日に河内から入京したが、義晴も東山慈照寺(銀閣寺)に入った[56][57]。一方、畠山政国の重臣・遊佐長教は秘かに使者を義晴のもとに派遣し、氏綱への支持を求めた[58]。義晴は晴元の苦境を見て、晴元を排斥しようと画策した[58]。

10月20日、長慶の長弟・三好実休が2万の軍勢を率い、阿波から堺に渡海した[55][59]。また、長慶の次弟・安宅冬康も淡路から軍勢を率いて駆け付けた[59]。 そして、11月13日には晴元が丹波から戻り、神呪寺に入った[59]。

11月、義晴は三好軍が続々と上洛するのを見て、北白川の将軍山城(瓜生山城)を改修し、入城した[60][59]。また、山科七郷から人夫を狩り出し、年貢の三分の一を御城米として借りた[59]。さらに、同月2日には伊予の河野通直、豊後の大友義鑑に対し、三好勢を阿波と讃岐に退かせるように命じている[61]。

12月18日、義晴は嫡子の義藤とともに慈照寺を出て、近江坂本に避難した[57][58][62]。そして、19日に義藤を日吉神社(現日吉大社)祠官・樹下成保の第で元服させ、六角定頼に烏帽子親を務めさせた[57]。そして、翌20日には朝廷の勅使を坂本に招き、義藤の将軍宣下を行わせ、義晴は将軍職を譲った(『光源院殿御元服記』、『足利季世記』、『続応仁後記』、『長享年後畿内兵乱記』)[57][58][59][63]。

当時の室町幕府の慣例では、将軍または後継者が元服する際には、父である将軍か管領が烏帽子親を務めることになっており、近年の研究では管領の常設はなくなったとされている戦国期の室町幕府においても元服の際には管領の任命が行われていた。ところが、義晴は三管領の家ではない六角定頼を管領代に任じて義藤の烏帽子親としたのである[64]。これは当時、晴元も氏綱も近江坂本に駆けつけられる情勢に無かった(逆にいずれかが坂本に居た場合にはその者が管領に任命されていた筈である)ことに加え、義晴と晴元の関係が悪化しており、氏綱を烏帽子親にすることに対しては晴元の舅である六角定頼が抵抗したため、最終的には義晴を庇護する定頼への配慮から彼を烏帽子親に任じる選択をしたと考えられている[64]。なお、当時の坂本には定頼だけではなく、氏綱派の遊佐長教もおり、氏綱を烏帽子親にすべく画策していたが、晴元派の六角定頼が烏帽子親となったため、義輝の元服の儀には欠席し、翌日の将軍宣下の儀に畠山政国の名代として参列している[64]。

一連の行動は、義晴がかつての先例に倣ったものであったされ、その先例を息子にも踏襲させようとした可能性が指摘されている[65][66]。義晴は大永元年(1521年)12月・当時11歳で元服・将軍宣下を行ったことに加え、自身が健在のうちに実子に将軍の地位を譲ってこれを後見する考えがあったとされる[66]。また、朝廷は義晴がこのまま政務や京都警固の任を放棄することを憂慮し、引き留めの意図を含めて、義輝の将軍宣下の翌日に義晴を右近衛大将に急遽任じている[67]。

同月の末、義晴は義藤とともに坂本を離れ、京の慈照寺に戻った[68]。以後は大御所として、幼少の義輝を後見した。

天文16年(1547年)正月26日、義晴は義藤とともに内裏に参内して、後奈良天皇に拝謁し、賀事を献じた[69][70]。

3月29日、義晴は義藤や近衛稙家とともに将軍山城に入り、細川氏綱に味方することを表明した[71][72]。義晴は没落気味であった晴元と決別し、氏綱と手を結んだが、晴元も黙ってはいなかった[73]。晴元は報復として、阿波に逼塞していた義晴の兄弟・足利義維を擁立し、対抗する意思を示した[73]。

他方、義晴と晴元の仲違いは、六角定頼を悩ませた。定頼にとって、義晴は晴元とともにこれまで支えてきた同志であり、義藤もまた自身が烏帽子親を務めた人物だった[74]。一方の晴元もまた、自身の息女が嫁いだ娘婿であり、近しい存在であった[75]。もし、晴元に味方すれば、義藤の将軍としての権威を否定し、義維を将軍として認めることになってしまった[74]。

そのため、定頼は義晴・義藤父子と晴元を和解させようとした。その一環として、大阪本願寺に嫁ぐことが内定していた晴元の息女を、義藤の御台所にしようと画策した[76][77]。だがこの話は強引すぎたため、うまくいかなかった[76]。その間にも、義晴・義藤と晴元の関係は悪化し、晴元は各地で氏綱派を打ち負かし、京へと迫った[72]。

7月12日、義藤と義晴の籠城する将軍山城は、定頼と晴元の大軍に包囲された。定頼は父子に対して、晴元との和解を強いた[72][77]。義晴は思いもよらない事態に進退を窮し、諸将を集めて、どうすべきかと諮問した[72]。

この定頼の背反に関しては、定頼は義晴の支援者であると同時に晴元の舅でもあり、義晴による晴元切り捨ては容認できなかったと考えられている。足利将軍の一貫した支持者であると同時に六角氏と晴元との同盟を堅持する定頼の存在は、義晴の対細川京兆家の方針を拘束することになり、氏綱や長慶が細川晴元と敵対することで、本人の意思と関わりなく足利将軍とも敵対せざるを得なくなってしまう構造となったのである[78]。

7月15日、六角定頼は将軍山城包囲中のさなか、秘かに義晴に使者を送って晴元との和平の仲介を行っている[78]。定頼の背反により、義晴は為す術を失い、全面的にその要求を受け入れざるを得なくなった[72][79]。

7月19日、義晴は将軍山城に火を放ち、城を出て近江坂本に向かった(『御湯殿上日記』、『足利季世記』、『続応仁後記』、『長享年後畿内兵乱記』)[79][80]。その後、21日に長慶や三好政長らの軍勢が天王寺の東・舎利寺において、氏綱、畠山政国、遊佐長教の軍勢に大勝した(舎利寺の戦い)[80][81]。

7月29日、義晴は舎利寺の戦いの報告を伝え聞くと、定頼の仲介のもと、晴元と坂本で和睦した[79][80][82]。近江が定頼の領国のため、表面上は晴元・定頼らの罪科を赦免とするという名目の下での和睦であった(『足利季世記』、『続応仁後記』、『厳助大僧正記』)[80]。このとき、義藤は晴元と面会したが、義晴は晴元と面会しなかった[82]。他方、この和解により、晴元の支援していた足利義維は立場がなくなり、同年12月に堺から淡路に退去し、四国へと戻った[81][83][84]。

この一連の争いは、細川氏の内部にも大きな影響をもたらした。晴元は義晴・義藤父子、細川氏綱、六角定頼に為す術もなく、長慶とその舎弟の力を借りざるを得なかった[85]。その一方、長慶は弟たちと協力し、京から義晴を退去させた自身の力量を見て、父の仇敵である晴元からの独立を考えるようになった[85]。また、『細川両家記』には長慶がこの頃に範長から名を改めたことに関連して、政長・政生父子を晴元が成敗しない場合、自身が晴元を討ち果たす、内々の協議で決定したことが記されている[85]。

三好長慶との対立

天文17年(1548年)4月、定頼は大和に入り、氏綱派の遊佐長教と面会し、晴元派と氏綱派の和解を取り付けた[82]。これにより、細川一門の騒擾は収まり、畿内の政情も安定した[82]。そのため、6月17日に義藤と義晴は坂本から京へと戻り、今出川御所に入った[82][86]。

8月12日、長慶は晴元の側近らに対して、政長・政生父子の誅罰を求めた書状を送った[87]。長慶は晴元に兵を向けることを憚り、政長・政生父子の討伐を大義名分に挙兵する形をとったが、晴元はこれに反発し、長慶の三弟・十河一存の切り崩しを図ったが失敗した[87]。

9月、長慶は軍事行動を開始し、12月には氏綱方の遊佐長教に父子の思いを成して、一味する旨の起請文を送った[87]。『細川両家記』には、長慶が自身の訴えを無視して政長・政生父子を成敗しない晴元に激怒し、氏綱を京兆家の家督に据えることを決意し、長教に相談した旨が記されている[88]。そして、長慶と三人の兄弟は晴元から離反し、氏綱の陣営に与したが、そこには畿内近国の守護代や国人が揃って味方した[89]。

天文18年(1549年)5月28日、晴元が三宅城に入り、6月17日には政長が摂津江口に陣を敷いた[90]。長慶は好機とみて、三宅城と江口の連絡を遮断するため、安宅冬康や十河一存に江口を包囲させた[90]。

6月24日、長慶と長教の軍勢は江口を攻め、戦いに勝利した[90]。 これにより、政長や晴元の側近らが大勢討ち死にした[90]。政生は榎並城を捨てて逃げ、山崎まで到達していた六角勢も退却した[90]。晴元もまた三宅城を脱出し、京に戻った[90]。

同月28日、義晴は晴元に伴われ、義藤をはじめ、近衛稙家や久我晴通などの公家衆、細川元常らをとともに、近江坂本の常在寺に入った[90]。その後、彼らと入れ替わる形で、7月9日に長慶が氏綱を奉じて上洛した[90]。

長慶は義晴と晴元を京より追い払ったものの、摂津では伊丹親興が抵抗を続けたため、こちらとの戦闘に注力した[91]。その間、12月12日には氏綱の命令と称して、堺を除く摂津欠郡に徳政を出すなど、長慶は摂津での支配を固めた[91]。

一方、この時期の出来事として、義晴の娘(義輝・義昭の妹と推定[92])が若狭国の武田元栄(後の義統)に嫁いだことが知られている。具体的な時期は不明なため、義晴の没後であった可能性もあるが、長慶の台頭に対抗しつつ京都へ帰還を果たすためには若狭武田氏との関係強化が欠かせないと判断した義晴が、史上初めて足利将軍家の子女を守護大名家に嫁がせる決断をしたとも考えられる[93]。

最期

天文18年暮以降、義晴は「水腫張満」という全身がむくんだ状態の病に臥して、翌年の天文19年(1550年)正月になっても病状が改善しなかった[94][95]。

天文19年2月、義晴は京都奪還を目論み、東山の慈照寺の近くに中尾城を築いた[96]。

3月7日、義晴は坂本から穴太(現滋賀県大津市穴太)に移動し、4月には京と近江を結ぶ北白川にも城塞を築いた[96]。だが、この頃になると、義晴は病が重くなって動けなくなっていた。

5月4日辰の刻(午前8時頃)、義晴は冬から患っていた悪性の水腫により、穴太にて死去した(『言継卿記』、『厳助大僧正記』、『長享年後畿内兵乱記』)[97][98]。享年40(満39歳没)。

その一方で、義晴の死の直後に奉公衆の進士晴舎から上野の横瀬成繁に充てられた書状には、義晴が「自害」したと記されており、病状の悪化によって進退窮まった義晴が自ら命を絶った可能性もある[98]。義晴は前々より、辰の日の辰の刻に死ぬと宣言しており、死の数日前から家臣を集め、今後のことを話していたという(『万松院殿穴太記』)[98]。

5月7日、義晴の遺骸は東山慈照寺に運ばれ、21日に葬儀が行われた[98]。義晴の葬儀はかなり簡素なものだったと伝えられている(『公卿補任』、『万松院殿穴太記』、『御湯殿上日記』)[99]。この時、義藤は穴太から比叡辻の宝泉寺に後退していたため、その葬儀に立ち会うことはなかった[98]。

経歴

- 永正8年3月5日(1511年4月2日)、誕生。

- 永正18年7月28日(1521年8月30日)、朝廷より義晴の名を与えられ、従五位下に叙す[15]。

- 大永元年11月25日(1521年12月23日)、正五位下に昇叙し、左馬頭に任官[15]。

- 同12月24日(1522年1月21日)、細川高国を加冠役として元服[16]。

- 同12月25日(1522年1月22日)、征夷大将軍宣下[16]。

- 大永2年2月17日(1522年3月14日)、従四位下に昇叙し、参議に補任。左近衛中将を兼任。

『承天寺文書』より(享禄3年5月10日)

- 天文15年12月20日(1547年1月11日)、征夷大将軍を辞職し、義輝に譲位[100]。

- 同12月21日(1547年1月12日)、右近衛大将を兼任[101]。

- 天文19年5月4日(1550年5月20日)、薨去。

- 同5月7日(1550年5月23日)、贈従一位、左大臣。

人物・評価

- 義晴が播磨から入京した際、二条のあたりで見物した公家の鷲尾隆康は自身の日記の中で、義晴を「御容顔美麗也」と記している(『二水記』)[15]。また、義晴が元服に際して三条御所に移動した際には、見物人の老若男女であふれかえるなど、人々の義晴への関心は高かった[15]。

- 義晴は将軍として、側近集団を内談衆として再編成して政権中枢に置くことで自己の親裁権の強化を図るなど、将軍権威の回復に努めた。だが、細川氏の内紛をきっかけにした大規模な争乱によって挫折することになった。ただし、将軍と内談衆の合議による幕政運営はある程度成功し、幕政における役割を失った管領は儀礼的な役職へと低下していくことになった(幕府内及び畿内有数の実力者であった細川京兆家の立場の低下を意味するものでないことに注意)。

- 義晴は戦国期の将軍であったため、合戦に出陣することも多かった。また、城郭の築城や大規模改修をすることも多く、特に如意ヶ嶽に築いた中尾城は威容を誇る「名城」として名高く、普及し始めたばかりの鉄砲対策のため、城の防壁に石や砂利を敷き詰めるよう義晴自ら指示したといわれる[102]。

- 「義晴」の名前を定める勘文を作成したのは東坊城和長であるが、朝廷への提出段階に入ると、義晴の烏帽子親になる予定であった管領の細川高国から異論があり、和長がこれを受け入れたところ、和長が他者への偏諱とするのには良くない(義晴から偏諱を受けた公家や大名は晴字が最初にくる「晴〇」という不吉な諱になり、偏諱を受けたみんなが迷惑する)と考える「義晴」に決定してしまった[15][103]。そのため、「義晴」の名前を実際に考えたのは高国で、和長への異論も自分の案である「義晴」を候補に入れるようにとの要求であったとみられる[104]。

- 義晴が対立将軍候補である足利義維に対して優位に立てたのは、朝廷から正式に任命された将軍という点にあった[105]。生涯に幾度も京を落ち延びた義晴だが、御内書を各国の守護・国人に出すなど、巧みな外交戦略を用いて、義維の入京を許さなかった。このため、義稙や義澄のように将軍を廃されることなく、一貫して将軍職を保持し続けることに成功した。

- 全国の守護に対する動員権は義晴にあり、義晴が発した軍勢催促の御内書の宛先は、大名では上杉氏、朝倉氏、若狭武田氏、北畠氏、畠山氏、赤松氏、山名氏、土佐一条氏、大友氏、国人では木曾氏、朽木氏、筒井氏、伊丹氏、浦上氏、海部氏、寺社では根来寺、諏訪社に及んだ[105]。御内書を受け取った大名の中には、京に軍勢を派遣したり、義維方の領国である丹波や阿波に侵攻する者もいた[105]。実際に軍勢を出兵させたのは、越前守護の朝倉孝景、若狭守護の武田元光、近江守護の六角定頼、播磨守護の赤松晴政、河内守護の畠山稙長、大和国人の筒井順興、伊勢国司の北畠晴具であった[106]。また、義晴は豊後守護の大友義鑑、土佐国司の一条房家に対して、阿波への出兵を要請していた[106]。このように、義晴は義維方の勢力圏である四国や丹波を取り囲むように、軍事要請を行っていた[107]。

- 他方、義維を強く支持した大名は細川晴元のみで、他に関係を持ったのは細川持隆(氏之)と畠山義堯、義維と持隆に姉妹を嫁がせていた大内義隆、公家では摂関家の九条稙通くらいであった[108]。その上、細川氏の家臣(内衆)の中でも柳本賢治や松井宗信のように義晴との和解を主張する者もいた[105][108]。そして、何よりも義維は細川晴元が京都の実権を握った後も、治安の悪化によって上洛できなかった(=将軍として在京できる条件が揃わなかった)ために、義晴を解任して将軍宣下を受けることが出来なかったのが、彼が堺公方に留まって中央政権になり得なかった最大の要因であった(後に義維の息子・義栄が上洛しないまま将軍宣下を受けているが、この時の将軍職は空席)[109]。

- 諸大名への偏諱授与や白傘袋、毛氈鞍覆、塗輿の免許、昇進申請など栄典授与を行ったのもまた、義晴のみであった[105]。義晴が明に勘合符を求めて国書を発給したのも、将軍のとしての権限を行使したものである[105]。義晴と義維はともに「公方」「大樹」と並び称されたが、多くの人々は義晴を正式な将軍として認めており、その差は大きかった[35]。

- 朝廷は義晴のみを正統な将軍として見ており、「享禄」「天文」への改元の際には義晴方のみと交渉を持ち、義維方には諮っていない[31]。とはいえ、「享禄」「天文」の改元を行う際に改元を要請する武家執奏と、そのための費用献上を行ったのは義晴であった[110][111]。

- 義晴は朝廷との関係を重視した将軍であった。義晴は足利義満以来続けてきた日野家との婚姻関係に代わって、五摂家の一つ・近衛家出身の正室を迎えることにより、朝廷との関係強化を図った[38]。他方、この結婚は将軍家よりも、近衛家の方が望んで実現したものだという見方もある[112]。戦国時代になると、公家は所領を大名や国人に横領され、五摂家の近衛家といえども例外でなく、財政難に喘いでいた[112]。そのため、近衛家の当主・近衛尚通は将軍家との結びつきを強め、家の存続を図ったと考えられている[112]。そして、義輝の誕生により、将軍家と近衛家の関係は密なものになった[112]。また、この婚姻の背景として、尚通の正室の実家である徳大寺家と細川高国が縁戚関係にあり、高国の仲介で婚約が成立し、大物崩れによって高国が自刃したのちも、足利将軍家と近衛家の利害の一致からそのまま婚姻が実行されたという。また、尚通の娘(夫の没後は慶寿院を名乗る)が、将軍の御台所としては日野富子以来となる男子(義輝・義昭・照山周暠)を儲けたことは、血縁的な後ろ盾が乏しかった義晴にとっては大きな力となった[113]。

- 義晴が将軍辞任後、右近衛大将に昇進していることも注目すべき点である。足利将軍は将軍在任中に権大納言と右近衛大将を兼務してから内大臣に昇進することを慣例としていたが、その地位が不安定であった義稙・義澄はともかく、義晴は将軍と権大納言の地位にあってから久しく経つにもかかわらず、一向に右近衛大将就任の意向を示さなかった。ところが、義晴が突如として将軍職を幼い義輝に譲ることを知った後奈良天皇や近衛稙家(義晴の義兄)ら朝廷の人々は、義晴がこのまま政務や京都警固の任を放棄することを憂慮した(天文5年にも引退を表明して、最終的に撤回している)。そこで、引き留めの意図を含めて、義輝の将軍宣下の翌日に義晴を右近衛大将に急遽任じたのである[注釈 3]。もっとも、義晴自身は官位への関心を示すことなく、天文16年1月26日に義輝とともに任官の御礼の参内をしているものの、慣例であった大将拝賀の儀式もその後の内大臣任命もなかった(大将拝賀も任大臣節会も費用がかかるため、義晴は大将や大臣に就任することが費用に見合わないものと考えていた可能性もある)[114]。

- 義晴は細川晴元を支柱としたものの、両者の関係は常に緊張があった。晴元が義晴に従って支援しつつも、その一方では将軍対立候補の義維を庇護するという、「ねじれた関係」を持っていたからである[75]。義晴もそのことは十分に理解しており、自身の偏諱を与えたものの、その関係には一線を敷いていた。例えば、天文14年(1545年)2月に義晴は御所での酒宴で臣下に酒を与えたが、晴元には「意趣」(怨み)ありとして酒を与えなかった[115]。晴元もまた同様で、同年の暮れに臣下が歳末の賀辞を献じるために参上した際、晴元だけは参上しなかった[115]。義晴と晴元の関係悪化は結果として、義晴が晴元を切り捨て、細川氏綱に乗り換える大きな要因となった[115]。

- 義晴が自身の健在なうちに将軍職を自分の息子に譲ったのは、菊幢丸(義輝)がかつて自身の将軍に就任した年齢である11歳になったことや、自分が生きているうちに息子の地位を安定させる希望があったとされる[116]。

- 義晴は中尾城の完成時には重病となっており、既に一歩も進めない様態であった。それでも、義晴は果汁の粥をすすりながら進軍し、その最期の時まで京都奪還への執念を捨てることは無かったとされる[102]。

- 死の前日、義晴は絵師の土佐光茂を呼び寄せて、自らの肖像画を描かせている[102][117]。

墓所

- 義晴地蔵寺(現在の大阪府交野市)

- 一方で『近江國滋賀郡誌』(明治14年(1881年))には、「頼珍逆修」と刻まれた彼の墓が穴太に現存すると記されている[118]。

- 相傳フ在昔安福寺ト號スル寺址アリ其址中ニ墓碣アリ高サ三尺許頼珍逆修ト鐫録ス即チ義晴ノ墓ナリト未ダ之ヲ詳ニセス[119]

偏諱を受けた人物

- ※ >より右の人物は偏諱を受けた者から「晴」の字を与えられた子息・家臣を示す。

公家

武家

「義」の字

「晴」の字

- 足利晴氏 (第4代古河公方)> 簗田晴助・結城晴朝[注釈 4]など

- 足利晴直(晴氏の弟、一時期上杉氏に養子入りして上杉憲寛を名乗る)

- 赤松晴政

- 秋月晴種

- 尼子晴久

- 荒川晴宣(澄宣の子、松井正之とは義兄弟)

- 有馬晴純

- 一色晴家

- 一色晴具

- 一色晴範

- 大舘晴光(大館晴光とも、義晴の義兄弟にあたる)

- 大舘晴忠(大館晴忠とも、治部大輔、晴光の甥(兄・高信の子))

- 大内晴持(義隆の養子)

- 大友晴英 > 陶晴賢

- 小野寺晴道(小野寺稙道の子で輝道(景道)の兄にあたる)

- 葛西晴重

- 葛西晴胤

- 葛西晴清(晴重養子、伊達晴宗の実弟)

- 金山晴実

- 片岡晴親

- 北畠晴具(親平→具国→晴具)

- 朽木晴綱

- 黒川晴氏

- 河野晴通(別名:通政)

- 相良晴広(義滋の養嗣子)

- 渋川晴繁

- 島津晴久(のち義晴の子・義輝から1字を賜い「義虎」に改名)

- 進士晴舎(しんじ はるいえ)- 進士氏の一族。奉公衆。永禄の変で自害。

- 杉原晴盛

- 諏訪晴門

- 諏訪晴長(すわ はるなが) - 諏訪氏一族。金刺麻背の子・倉足を祖とする下諏訪大祝家の当主。歴代当主の中で足利将軍家の偏諱を賜った人物としては晴長が唯一である。詳しい系図はこちらを参照。

- 摂津晴門(晴直)

- 千秋晴季(号:月斎、幕府奉公衆・熱田大宮司家一族(藤原季範の末裔)、養父は高季で、弟[注釈 5]がいると伝わる。)

- 千秋晴範(高季の子、高季の養子とされる晴季と同一人物か)

- 宗晴康(晴茂)[120]

- 曽我晴助(曾我氏、義晴の子・義昭(のち第15代将軍)に近習として仕える)

- 大宝寺晴時(武藤晴時)

- 大宝寺晴親(大宝寺義増の別名)

- 武田晴信(信玄、甲斐武田氏)> 一部家臣

- 武田晴信(のち義統に改名、若狭武田氏)

- 伊達晴宗

- 富樫晴貞(初め晴泰)> 富樫晴友(長男)・富樫晴光(四男)

- 長尾晴景

- 楢葉晴永

- 南部晴政 > 南部晴継

- 二階堂晴行

- 二階堂晴泰(六郷氏の祖・六郷通行の祖父。二階堂行貞の末裔で、晴行とは遠戚にあたる。)

- 仁木晴定(仁木氏、仁木貞長の孫、父は細川高国の盟友・仁木高長)

- 仁木晴国(晴定の弟)

- 二本松晴国(畠山晴国、二本松畠山氏、二本松家泰の父または同一人物(改名後の名前)とされる)

- 畠山晴煕(尾州畠山尚順の子)

- 畠山晴国(晴煕の弟、のち昭国に改名?、長寿院盛淳の祖父?)

- 畠山晴俊(能登畠山氏の一族、弘治の内乱にて畠山義綱の対抗馬として擁立される)

- 畠山晴満

- 稗貫晴家

- 彦部晴直(幕府奉公衆、こちらを参照。)

- 細川晴元(第34代室町幕府管領、第17代細川京兆家当主。細川澄元の子)

- 細川晴之(晴元の子)

- 細川晴国

- 細川晴貞

- 細川晴経(輝経の父)

- 細川晴賢(細川政賢の孫、父は澄賢、御供衆の一人で江口の戦いに参戦)

- 細川晴宣(通称、細川五郎。畠山尚順の子(畠山晴煕の兄弟)とされる。細川高基の項を参照のこと。)

- 細川晴広(淡路守護、一説によれば細川幽斎の父とされる)

- 真下晴英

- 松田晴秀(松田氏の一族)

- 大和晴完(晴通→晴完)

※三淵氏(三淵晴恒・三淵晴員(細川幽斎の実父)ほか)に関しては、もともと「晴」の字を代々用いる家柄であるため、上に含めない。

脚注

注釈

出典

- ^ 『佐竹系図』続群書類従第5輯上系図部p.507。昭和34年5月15日訂正3版

- ^ 上田正昭、津田秀夫、永原慶二、藤井松一、藤原彰、『コンサイス日本人名辞典』(第5版)、三省堂、2009年、33頁。

- ^ a b 榎原 & 清水 2017, p. 315.

- ^ 『菅別記』

- ^ a b 木下 2017a, p. 8.

- ^ 設楽 2017, p. 163-164.

- ^ a b c d e f 榎原 & 清水 2017, p. 316.

- ^ 榎原 & 清水 2017, pp. 315–316.

- ^ 設楽 2017, p. 163・170.

- ^ 天野 2021, p. 21.

- ^ a b c d e f 榎原 & 清水 2017, p. 317.

- ^ 菅別記・二水記・足利家官位記

- ^ 榎原 & 清水 2017, pp. 317–318.

- ^ a b c d e f g h 榎原 & 清水 2017, p. 318.

- ^ a b c d e f g h i j k l 榎原 & 清水 2017, p. 319.

- ^ a b c d e f g h 榎原 & 清水 2017, p. 320.

- ^ a b 水野智之『室町時代公武関係の研究』吉川弘文館、2005年、246-249頁。ISBN 978-4-642-02847-9。

- ^ 木下 2017a, p. 10-13・26-27.

- ^ 設楽 2017, p. 158-160・162-163.

- ^ 天野 2014, p. 14.

- ^ a b c 天野 2014, p. 14-15.

- ^ a b c d e 榎原 & 清水 2017, p. 321.

- ^ a b 天野 2014, p. 15.

- ^ a b c d e 天野 2014, p. 16.

- ^ a b 木下 2017a, p. 15.

- ^ 榎原 & 清水 2017, pp. 322–323.

- ^ 榎原 & 清水 2017, pp. 321–323.

- ^ a b c d e f 榎原 & 清水 2017, p. 325.

- ^ a b c d 木下 2017a, pp. 15–16.

- ^ a b c 榎原 & 清水 2017, p. 322.

- ^ a b c d 榎原 & 清水 2017, p. 326.

- ^ a b c d e f 榎原 & 清水 2017, p. 327.

- ^ 榎原 & 清水 2017, pp. 326–327.

- ^ a b c d 天野 2014, p. 21.

- ^ a b 天野 2014, p. 20.

- ^ 榎原 & 清水 2017, pp. 327–328.

- ^ a b c d e f 榎原 & 清水 2017, p. 328.

- ^ a b c d 榎原 & 清水 2017, pp. 328–329.

- ^ 木下 2017a, p. 17.

- ^ 天野 2014, p. 22.

- ^ a b 天野 2014, pp. 22–23.

- ^ a b 天野 2014, p. 24.

- ^ a b c d 榎原 & 清水 2017, p. 329.

- ^ 木下 2017a, p. 40-42.

- ^ a b c d 榎原 & 清水 2017, p. 330.

- ^ a b c 久水 & 石原 2020, p. 332.

- ^ 木下 2017a, p. 25-27.

- ^ a b 天野 2014, p. 40.

- ^ a b 天野 2014, pp. 40–41.

- ^ a b c d e f 天野 2014, p. 41.

- ^ a b 天野 2021, p. 56.

- ^ 天野 2014, p. 42.

- ^ 福島 2009, p. 94.

- ^ a b c d e f g h 天野 2014, p. 45.

- ^ a b c d e 天野 2014, p. 46.

- ^ a b 長江 1989, p. 88.

- ^ a b c d 山田 2019, p. 61.

- ^ a b c d 木下 2017a, p. 47.

- ^ a b c d e f 長江 1989, p. 89.

- ^ 天野 2014, pp. 46–47.

- ^ 天野 2014, p. 47.

- ^ 木下 2017b, pp. 278–280.

- ^ 木下 2017b, p. 280・282.

- ^ a b c 木下 2017b, pp. 285–287.

- ^ 山田 2019, pp. 59–60.

- ^ a b 榎原 & 清水 2017, p. 343.

- ^ 木下 2017, p. 287-294.

- ^ 山田 2019, p. 64.

- ^ 山田 2019, p. 65.

- ^ 木下 2018, pp. 9–10.

- ^ 長江 1989, p. 90.

- ^ a b c d e 山田 2019, p. 71.

- ^ a b 山田 2019, p. 67.

- ^ a b 山田 2019, pp. 68–69.

- ^ a b 山田 2019, p. 68.

- ^ a b 山田 2019, p. 70.

- ^ a b 榎原 & 清水 2017, p. 346.

- ^ a b 木下 2017a, p. 48.

- ^ a b c 榎原 & 清水 2017, p. 347.

- ^ a b c d 長江 1989, p. 92.

- ^ a b 天野 2014, p. 50.

- ^ a b c d e 山田 2019, p. 72.

- ^ 山田 2019, p. 73.

- ^ 長江 1989, p. 94.

- ^ a b c 天野 2014, p. 49.

- ^ 榎原 & 清水 2017, p. 333.

- ^ a b c 天野 2014, p. 52.

- ^ 天野 2014, pp. 52–53.

- ^ 天野 2014, p. 53.

- ^ a b c d e f g h 天野 2014, p. 55.

- ^ a b 天野 2014, p. 56.

- ^ 河村 2021, p. 192.

- ^ 河村 2021, pp. 168–169.

- ^ 山田 2019, pp. 76–77.

- ^ 榎原 & 清水 2017, p. 348.

- ^ a b 山田 2019, p. 77.

- ^ 山田 2019, p. 78.

- ^ a b c d e 榎原 & 清水 2017, p. 334.

- ^ 長江 1989, p. 111.

- ^ 『足利系図』続群書類従第5輯上系図部p.307。昭和34年5月15日訂正3版

- ^ 榎原 & 清水 2017, p. 313.

- ^ a b c 『万松院殿穴太記』

- ^ 『和長卿記』大永元年7月条

- ^ 浜口 2014, p. 108-110.

- ^ a b c d e f 天野 2014, p. 19.

- ^ a b 榎原 & 清水 2017, p. 332.

- ^ 榎原 & 清水 2017, p. 321-322.

- ^ a b 木下 2017a, p. 18-19・33.

- ^ 木下 2017a, p. 22-24.

- ^ 久水俊和「室町時代の改元における公武関係」『年報中世史研究』34号、2009年。/改題所収:「改元をめぐる公家と武家」『室町期の朝廷公事と公武関係』岩田書院、2011年。ISBN 978-4-87294-705-2。

- ^ 木下 2017a, p. 20-21.

- ^ a b c d 山田 2019, p. 52.

- ^ 木下 2017a, p. 31-33.

- ^ 木下 2017b, p. 287-294.

- ^ a b c 山田 2019, p. 63.

- ^ 浜口 2014, p. 112-113.

- ^ 木下 2017a, p. 49.

- ^ 『臨終の日本史その死の瞬間』新人物往来社〈歴史読本スペシャル 特別増刊〉、1987年。

- ^ 『近江國滋賀郡誌 全』昭和54年4月1日発行 弘文堂書店発行 原本筆者滋賀県庁蔵 p.379~380

- ^ a b c 『系図纂要』および『寛政重修諸家譜』より。

- ^ 結城市史編さん委員会 編『結城市史』第一巻(古代中世史料編)、結城市、1977年3月30日、675頁、NDLJP:9641592。

参考文献

- 天野忠幸『三好一族 戦国最初の「天下人」』中央公論新社〈中公新書〉、2021年。 ISBN 978-4121026651。

- 天野忠幸『三好長慶 諸人之を仰ぐこと北斗泰山』ミネルヴァ書房〈ミネルヴァ日本評伝選〉、2014年。 ISBN 978-4-623-07072-5。

- 榎原雅治; 清水克行 編『室町幕府将軍列伝』戎光祥出版、2017年。

- 久水俊和; 石原比伊呂 編『室町・戦国天皇列伝 後醍醐天皇から後陽成天皇まで』戎光祥出版、2020年。

- 河村昭一『若狭武田氏と家臣団』戎光祥出版、2021年。 ISBN 978-4-86403-371-8。

- 木下昌規 編『足利義晴』思文閣出版〈シリーズ・室町幕府の研究 第三巻〉、2017年。

ISBN 978-4-86403-253-7。

- 木下昌規「総論 足利義晴政権の研究」。

- 木下昌規「戦国期足利将軍家の任官と天皇」。(初出は『日本歴史』793号、2014年。)

- 設楽薫「将軍足利義晴の嗣立と大館常興の登場」。(初出は『日本歴史』631号、2000年。)

- 長江正一『三好長慶』(新装版)吉川弘文館〈人物叢書〉、1989年。 ISBN 978-4-642-05154-5。

- 浜口誠至『在京大名細川京兆家の政治史的研究』思文閣出版、2014年。 ISBN 978-4-7842-1732-8。

- 福島克彦『畿内・近国の戦国合戦』吉川弘文館〈戦争の日本史11〉、2009年。

- 山田康弘『足利義輝・義昭 天下諸侍、御主に候』ミネルヴァ書房〈ミネルヴァ日本評伝選〉、2019年12月。 ISBN 4623087913。

関連項目

足利義晴と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 足利義晴のページへのリンク