ゆ‐き【▽悠紀/▽斎忌/由基】

ゆ‐き【▽斎木】

ゆき【行き/▽往き】

読み方:ゆき

1 目的地に向かって行くこと。また、その時や、その道筋。いき。「—は飛行機にする」「—は雨に降られた」⇔帰り。

2 地名のあとに付けて、そこが乗り物の進む目的地であることを表す。いき。「大阪—」

3 旅。旅行。

「君が—日(け)長くなりぬ奈良路なる山斎(しま)の木立も神(かむ)さびにけり」〈万・八六七〉

[下接語] 売れ行き・奥行き・唐行き・柄(がら)行き・雲行き・桁(けた)行き・先行き・成り行き・梁(はり)行き・道行き・余所(よそ)行き

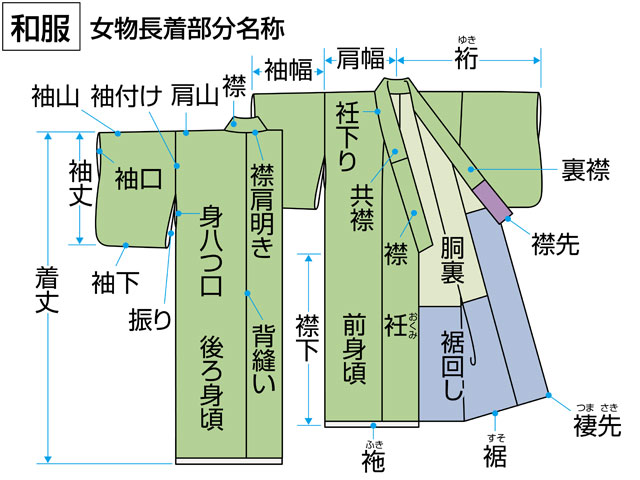

ゆき【×裄】

ゆき【雪】

読み方:ゆき

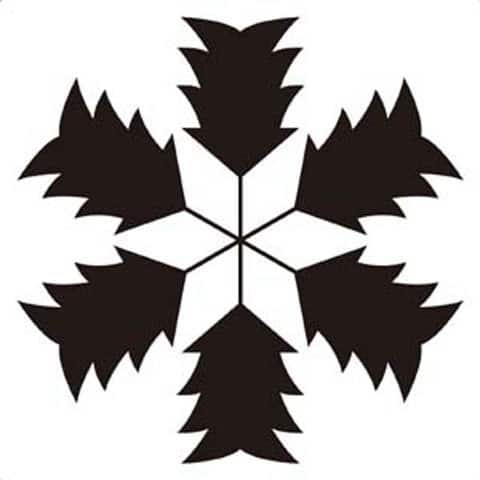

1 雲の中で水蒸気が昇華し、成長した氷の結晶となって降ってくる白いもの。また、それが降り積もったもの。結晶は六方対称形が多いが、気温や水蒸気の量により形はいろいろ変わる。《季 冬》「宿かさぬ灯影(ほかげ)や—の家つづき/蕪村」

3 特に、白髪にたとえていう。「頭(かしら)に—を戴(いただ)く」

ゆき【雪】

読み方:ゆき

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 地歌・箏曲(そうきょく)。流石庵羽積(りゅうせきあんはずみ)作詞、峰崎勾当(みねざきこうとう)作曲。天明・寛政(1781〜1801)ごろ成立。曲中の合(あい)の手は「雪の手」とよばれ、雪を象徴するものとして、後世の邦楽にも流用されている。地唄舞の代表曲。

地歌・箏曲(そうきょく)。流石庵羽積(りゅうせきあんはずみ)作詞、峰崎勾当(みねざきこうとう)作曲。天明・寛政(1781〜1801)ごろ成立。曲中の合(あい)の手は「雪の手」とよばれ、雪を象徴するものとして、後世の邦楽にも流用されている。地唄舞の代表曲。

ゆき【×靫/×靭】

雪

ユキ(邪鬼)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 17:18 UTC 版)

ユキが邪鬼化した姿であり、大阪の置天閣を中心に徘徊していた細身で超巨大な邪鬼。花のような形の頭部、背骨、クモのような複数の手足と尾からなる。置天閣をへし折って、大阪城まで投げ飛ばすほどの怪力をもつ。頭部の口の部分にある蕾から針のような触覚を飛び出して攻撃、もしくは人間や吸血鬼を捕食する。なお、頭部自体は切り落とされても顔の形を変えて、すぐに再生する。背骨のコブの一つが邪鬼化する以前のユキの上半身の姿として原型を留めており、ここが弱点になっている。邪鬼化した状態でも意識は残っており、何度も「アキラ」と呟いていた。

※この「ユキ(邪鬼)」の解説は、「彼岸島の登場人物」の解説の一部です。

「ユキ(邪鬼)」を含む「彼岸島の登場人物」の記事については、「彼岸島の登場人物」の概要を参照ください。

「ユキ」の例文・使い方・用例・文例

- ユキヒメドリは小さなスズメの一種だ。

- ついにソウイチロウとユキノはそのみかんを半分に切ることに決めた。

- 米国で一般的なユキヒメドリの小鳥で、灰色の羽毛と暗褐色の虹彩を持つ

- ユキホオジロ

- アワユキギク属、あるいはステビア属の近縁種の植物

- マツユキソウ

- 時にユキノシタ科に含まれることがある

- ユキノシタ科の標準属

- ユキノシタ属の様々な植物の総称

- 根元から出ている葉の房から成長する毛様の軸に白い花のゆるい房を有するユキノシタ科の植物

- 小さな赤と白の花の総状花序を持つアジア東部のユキノシタ

- ヒマラヤユキノシタ属の植物のどれか

- ユキノシタ科の一部と見なされることがある:果実は漿果である

- 額紫陽花というユキノシタ科の落葉低木

- ナツユキノハナという,ヒガンバナ科の球根植物

- ユキヒラという土鍋

- 世界最高齢のユキヒョウ死ぬ

- 飼育されている中で世界最高齢のユキヒョウ「パトラ」が2月15日に名古屋市の東(ひがし)山(やま)動物園で死んだ。

- このメスのユキヒョウは21歳9か月で,人間の年齢に換算すると約100歳だった。

- 東山動物園にいるオスのユキヒョウ「コハク」はパトラのひ孫だ。

- >> 「ユキ」を含む用語の索引

- ユキのページへのリンク

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif)