プロジェクト‐かんり〔‐クワンリ〕【プロジェクト管理】

プロジェクト管理

【英】:project management

概要

大規模な建設や研究開発などをプロジェクトと呼び, これらプロジェクトを計画・設計・日程立案・組織化し, その実行過程を統制することがプロジェクト管理である. しかし実際には, その意味するところは, その言葉を使う人によって異なる. ORの分野では伝統的に, PERT/CPMやプロジェクトの経済性分析など, 問題を解く技術的な側面に主な関心がもたれてきたが, 他の分野では, プロジェクト組織といった, 人間が関係する側面により関心が払われてきた.

詳説

大規模な建設や研究開発をプロジェクト(project)とよび, これらプロジェクトを計画・設計・日程立案・組織化し, その実行過程を統制することをプロジェクト管理という. しかし実際には, プロジェクト管理の意味するところは, その言葉を使う人によって異なる. ORの分野では伝統的に, PERT/CPMなど問題を解く技術的な側面に主な関心がもたれてきたが, ほかの分野では, プロジェクト組織といった, 人間が関係する側面により関心が払われてきた.

PERT/CPMは, プロジェクト・スケジューリング(project scheduling)と総称される. PERTは作業(job, activity)の所要時間に関して確率的取扱いを含むのに対し, CPMは決定論的アプローチである. それでも, これら2つの方法はよく似た手法であり, PERT/CPM法とよばれる [1, 2].

(1)PERT: PERTは, それまで使われてきたガントチャート(バーチャートともいう)に替わって, 大規模な工事の計画・管理の手法として, 1958年に米海軍のポラリス・ミサイル開発プロジェクトのために生み出された.

PERTでは, プロジェクトを構成する作業の先行関係を表現するのに, 矢線(arrow)と結合点(node, event)とからなる有向のネットワーク図を用い, これに基づいて日程を計画・管理する手法である. また, このネットワーク図をアローダイヤグラムや矢線図(arrow diagram)とよび, そのかき方に次の3つのルールがある.

(i)1つの作業は2つの結合点を結ぶ1つの矢線で図示し, 矢線の両端の結合点番号の対  によって作業を表す(図1 (a)参照).

によって作業を表す(図1 (a)参照).

(ii)「作業Cは作業AとBがすむと取りかかることができる」という先行関係は, 図1(b)のように表現する. 作業の先行関係を正確に表現するためにダミー作業が使われる(図1 (c)参照).

(iii)付番を一意的とするため, 平行作業には図1 (d)のようにダミー作業を導入する.

|

図1 作業と先行関係の表現法 |

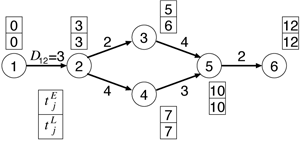

アローダイヤグラムの例を図2に示す.

|

図2 アローダイヤグラムと結合点時刻の例 |

作業  の作業時間

の作業時間  が与えられたとき, 結合点

が与えられたとき, 結合点  に最も早く到達しうる時刻を最早結合点時刻(earliest node time)

に最も早く到達しうる時刻を最早結合点時刻(earliest node time)  とよび,

とよび,

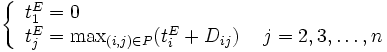

で計算する. ただし,  はプロジェクト全体の作業集合,

はプロジェクト全体の作業集合,  は終点を意味する. この計算は前進計算という. 上式により求めた

は終点を意味する. この計算は前進計算という. 上式により求めた  はプロジェクト全体の工期(総所要日数ともいう)を与える. つぎに, この工期から逆算して, 結合点

はプロジェクト全体の工期(総所要日数ともいう)を与える. つぎに, この工期から逆算して, 結合点  に遅くとも到達していなければならない限界の時刻である最遅結合点時刻(latest node time)

に遅くとも到達していなければならない限界の時刻である最遅結合点時刻(latest node time)  を次式から求める.

を次式から求める.

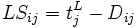

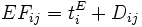

この計算を後進計算という. これらの結合点時刻から, 各作業の開始時刻と終了時刻の限界が次式より求められる.

|

最早開始時刻  |

最遅開始時刻  |

|

最早終了時刻  |

|

最遅終了時刻  |

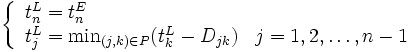

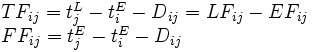

最早時刻と最遅時刻とに差異がある場合には, その作業に日程上の余裕があることを意味し, この余裕をフロート(float)とよぶ. 作業  の全余裕時間(total float)

の全余裕時間(total float)  と自由余裕(freefloat)

と自由余裕(freefloat)  は, 次式から求められる.

は, 次式から求められる.

アローダイヤグラムの矢線を順方向にたどって, 始点から終点に至る作業の列をパス(path)とよぶ. とくに  の作業の列で形成されるパスはクリティカルパス(criticalpath)とよばれ, その長さはすべてのパスのうち最長となっている.

の作業の列で形成されるパスはクリティカルパス(criticalpath)とよばれ, その長さはすべてのパスのうち最長となっている.

PERT手法を基礎として種々な拡張が試みられている [3], [4]. 例えば, (i)作業に確率的選択の要素を入れたGERT(graphical evaluation and review technique)やVERT(ventureevaluation and review technique), (ii)PERTの時間的要素とともに費用に関するデータを考慮して, 日程と費用の両面から計画・管理を行うPERT/COST, (iii) 資源制約を考慮して, その山積み・山崩しをアローダイヤグラムを基礎に実施しようとする資源制約付きプロジェクト・スケジューリング, (iv)単一プロジェクトから複数のプロジェクトの管理へ展開するRAMPS(resource allocationand multi-project scheduling), などがある.

また, PERT計算で必要な各作業の所要時間は3点見積法で見積もられることが多い.

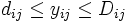

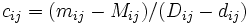

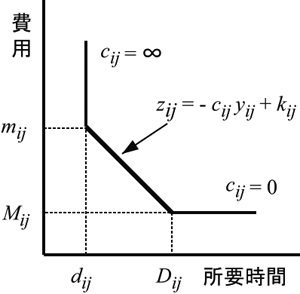

(2)CPM: CPMでは, アローダイヤグラムを構成する各作業  の所要時間が投入費用によって可変であるとし, 両者の間に図3のような線形関係を仮定して日程計算を行う. 各作業を標準時間

の所要時間が投入費用によって可変であるとし, 両者の間に図3のような線形関係を仮定して日程計算を行う. 各作業を標準時間  で行うときの費用を

で行うときの費用を  , 特急時間

, 特急時間  で処理するときの費用を

で処理するときの費用を  とするとき, 所要時間

とするとき, 所要時間  (

(  )に対する費用

)に対する費用  は

は

で与えられる. ただし,

は, 作業を単位時間短縮するのに要する増加費用で, 費用増加率とよばれる.  は定数項である.

は定数項である.

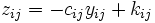

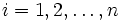

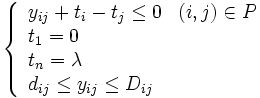

CPMは, 以下のように定式化される. アローダイヤグラムの結合点  (

(  )の結合点時刻を

)の結合点時刻を  , 達成したいプロジェクト全体の工期を

, 達成したいプロジェクト全体の工期を  (

(  )とすると,

)とすると,

制約条件:

を最小化するような日程計画{  }を求める問題となる. ここで,

}を求める問題となる. ここで,  はプロジェクトの作業集合を意味する.

はプロジェクトの作業集合を意味する.

CPMの解法にはいくつかの方法がある. 1つの方法は, CPM問題を工期  をパラメタとするパラメトリック線形計画法(parametric LP)と見なして解く解法で, プライマル・デュアル法(primal-dual algorithm)に基づく解法が提案されている. より広く使われている解法にラベリング法(labeling algorithm)がある. この方法は, 各作業の費用増加率

をパラメタとするパラメトリック線形計画法(parametric LP)と見なして解く解法で, プライマル・デュアル法(primal-dual algorithm)に基づく解法が提案されている. より広く使われている解法にラベリング法(labeling algorithm)がある. この方法は, 各作業の費用増加率  を矢線の容量制約とし, 始点から終点に最大フローを流す問題としてCPM問題を解く方法である. 多くの解法が提案されており, その計算量の比較も行われている [5].

を矢線の容量制約とし, 始点から終点に最大フローを流す問題としてCPM問題を解く方法である. 多くの解法が提案されており, その計算量の比較も行われている [5].

|

図3 費用関数 |

プロジェクト・スケジューリングの最近の研究が [6, 7]にまとめられている.

[1] 関根智明,『PERT・CPM』,日科技連出版社, 1973.

[2] 刀根薫,『PERT入門』,東洋経済新報社, 1977.

[3] S. E. Elmaghraby, Activity Networks, John Wiley & Sons, 1977. 加瀬滋男『アクティビティネットワーク』,日刊工業新聞社, 1979.

[4] S. I. Gass and C. M. Harris, eds., Encyclopedia of Operations Research and Management Science, Kluwer Academic, 1996. 森村英典, 刀根薫, 伊理正夫監訳,『経営科学OR用語大辞典』,朝倉書店, 1999.

[5] R. K. Ahuja, T. L. Magnanti and J. B. Orlin, "Network Flows," in Optimization, G. L. Nemhauser, A. H. G. Rinnooy Kan and M. J. Todd, eds., North-Holland, 1989.

[6] L. V. Tavares, Advanced Models for Project Management, Kluwer Academic, 1999.

[7] J. Weglarz, ed., it Project Scheduling: Recent Models, Algorithms and Applications, Kluwer Academic Publishers, 1999.

| 企画・開発・プロジェクト・品質・ヒューマン: | パレート図 ヒストグラム フロート プロジェクト管理 マトリックスデータ解析法 マトリックス図法 乗務員スケジューリング問題 |

プロジェクトマネジメント

(プロジェクト管理 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/02 00:11 UTC 版)

プロジェクトマネジメント(英語: project management、プロジェクト管理)とは、プロジェクトを成功に導くための総合的な管理手法のことで、スケジュール、人員、資金、物的資源などの管理を含む[1]。

プロジェクトとは

プロジェクトの定義

プロジェクトマネジメント協会(PMI)のPMBOKガイドでは、プロジェクトとは「独自のプロダクト、サービス、所産を創造するために実施される有期性の業務である」と定義する。

またNASA (米航空宇宙局)は「相互に関連するタスクから構成され、多くの組織が参画して実施される3年以下程度の期間の活動」と定義する[2]。

プロジェクトの特徴

プロジェクト活動には以下の特徴がある

- 明確に定義された目標

- 必ず開始時点と終了時点がある

- 永続的でない一時的な組織が担当する

- 1人のリーダ(プロジェクトマネジャー)と複数のメンバーから構成される

- 目的達成のための予算が与えられる

- いくつかの工程から成り立つ

- ライフサイクルの各段階で必要資源が変化する

- 予期できない事態が発生することがある

- 後工程ほど変更・修正の困難度が増す

プロジェクトマネジメント活動が成功する条件

- 期限内に

- 予算金額内で

- 期待レベルの技術成果のもと

- 割り当て資源を有効活用して

- 顧客が満足する状態で完了する

プロジェクトマネジメントに含まれる活動

- 企画

- リスク測定

- 利用できる資源の見積り

- 作業の系統化 WBS (Work Breakdown Structure)の作成

- 必要な人的・物的資源の確保

- 費用の見積

- チームメンバーへの作業の割り振り

- 進捗管理

- 目的に沿った結果が出るように作業の方向性を維持する

- 達成した結果の分析

プロセス群(プロジェクトライフサイクル)

プロジェクトマネジメントでは計画 (Plan)、実行 (Do)、チェック/評価 (Check)、改善/是正 (Act)という管理サイクル(PDCAサイクル)が常に稼動している必要がある。また開始時には立ち上げプロセスが、終了時には報告書をまとめるプロセスが必要になる。立ち上げ、計画、実行、監視、終結の5つのフェーズをプロジェクトライフサイクルとして管理する。[3][4] 明確な探索要素(研究開発など)があるプロジェクト環境においては、各ステージにおいてプロジェクトの継続可否が議論され決定される判断ポイントが追加される場合がある(例えば、フェーズゲート)。

立上げプロセス (Initiation)

立ち上げのプロセスでは、プロジェクトの性質と範囲を決定する[5]。この段階がうまくいかない場合、プロジェクトが要求を満たし成功する可能性は低い。ここでは、プロジェクトの周辺環境を理解すること及び必要なすべての管理項目がプロジェクトに組み込まれていることを確認することが重要である。不備があれば報告し、修正案を作成する。

- プロジェクト存在の認識

- プロジェクトが達成すべき事柄の認識

- ゴールの設定

- 利害関係者の期待の明確化

- プロジェクトスコープの明確化

- プロジェクトメンバーの選定

立ち上げ段階では、今後のプロジェクトの領域を包括した計画を作成する。これらの領域は、プロジェクト開始文書と呼ばれる一連の文書としてまとめてもよい。プロジェクト開始文書には次に代表される要素が含まれ、プロジェクト期間中のリソース配分や優先順位を明らかにするために使用される。

- プロジェクト提案書:プロジェクトの背景、全体目標、期間

- プロジェクトのスコープ:プロジェクトの方向と道筋

- PBS (Product Breakdown Structure, 製品の内部構造):成果物もしくは結果の階層とその構成要素

- WBS (Work Breakdown Structure, 作業分解構造):日々の作業にまで分解された実行されるべき作業の階層構造

- RACI図:成果物/結果に合わせた役割分担と責任

- 暫定プロジェクトスケジュール:マイルストーン、節目となる重要な日付、期限

- 計測可能な目標に対するビジネスニーズと要件の分析

- 現在のオペレーションのレビュー

- 予算を含む費用と利益の財務分析

- プロジェクトのユーザーとサポート担当者を含む利害関係者の分析

- コスト、タスク、成果物、スケジュールを含むプロジェクト憲章

- SWOT分析

計画プロセス (Planning)

開始段階の後、プロジェクトを適切なレベルに詳細化する。主な目的は、時間、コスト、リソースを適切に計画し必要な作業を見積もり、プロジェクトの実行中、効果的にリスク管理を行うことである。開始プロセス群と同様、十分な計画を怠ると、プロジェクトが目標を達成する可能性が大幅に減少する。 計画段階の一般的実施事項は次の通り[6]。

- プロジェクトが従べき管理の方法論の決定(例:計画を[ウォーターフォール・モデル|事前に完全に定義]するか、もしくは反復的にまたは定期的に再定義するかどうか)

- スコープステートメントの作成

- 計画策定チームの選択

- 成果物の特定とPBS及びWBSの作成

- 成果物の完成に必要な作業の特定と、個々の作業の実行順序及び関係を示すネットワーク図の作成

- 作業に必要なリソースの要件の見積もり

- 作業時間と費用の見積もり。

- スケジュール作成

- 予算編成

- リスクの見積もり

- 品質マネジメントの計画

- 作業開始の正式な承認

また、コミュニケーションやスコープ管理のための計画、役割と責任の特定、プロジェクトのために何を購入するかの決定、キックオフミーティングの開催などのプロセスを追加することも一般的に推奨される。 製品開発プロジェクトの場合、最終製品の動作の概念的デザインは、プロジェクトの計画活動と並行して行われることがあるが、成果物や作業計画を決定する際に計画を策定するチーム内で共有しておくと良い。

実行プロセス (Execution)

実行中は、実施されるべき計画が何であるかを常に意識していなければならない。実行/実施の段階において、プロジェクト管理計画で規定された実施内容を確実に実行する。この段階には、人的資源および材料や予算などその他のリソースの、適切な割り当て、調整と管理が含まれる。この段階のアウトプットはプロジェクトの成果物である。

- チームの統率

- メンバーとの面接

- 利害関係者とのコミュニケーション

- 問題を解決する闘争心

- 必要な資源(カネ、ヒト、モノ、時間等)の確保

プロジェクトの文書化

プロジェクトを成功させるために、プロジェクト内のすべてを文書化することが重要である。予算、範囲、有効性、実施のペースを維持するために、プロジェクトは各タスクに関連する具体的な文書を持っていなければならない。正しい文書化により、プロジェクトの要件がタスクにより満たされているかどうかを簡単に確認することができる。また文書と照らし合わせることで、プロジェクトに対して何がすでに完了しているかの情報が得られる。プロジェクト全体の文書化により、誰もが証跡をもって過去の作業を参照することができる。多くの場合、文書化はプロジェクトの特定の段階を監視し、管理するための最も効果的な方法である。正しく文書化を行うと、プロジェクトの状況を進行に合わせて追跡、観察することができ、成功へのバックボーンとなる。

監視・コントロール・プロセス (Monitoring and Controlling)

チェックと是正をまとめて監視プロセスと言われる。このプロセスは、プロジェクトの実行を観察するための要素で構成されており、潜在的な問題をタイムリーに特定し、必要に応じて是正措置を講じることで、プロジェクトの進行をコントロールすることができる。主な利点は、プロジェクトのパフォーマンスを定期的に観察、計測して、プロジェクト計画との差異を特定できることである[7]。

- 現在進行中のプロジェクト活動の進捗計測(「今どこにいるか」)。

- プロジェクト計画とパフォーマンスの期待値(「今どこにいるべきか」)に対してプロジェクト変数(コスト、労力、実施範囲など)を監視し、計画のずれを把握

- 計画の修正活動として、問題やリスクに適切に対処するための是正措置の特定(「どのようにして再び軌道に乗せるか」)

- 利害関係者からの変化項目の受理と評価

- 承認された変更だけが実行されるように、全体的な変更管理を回避するような要素の改革

- 必要に応じたスケジュール変更

- 必要に応じた資源量の変更調整

複数段階で構成されるプロジェクトでは、監視とコントロールのプロセスで、段階間でフィードバックを評価し、プロジェクトの進行を計画に合わせるための是正措置や予防措置を実施する。この段階では、監査人は、ユーザーの問題がどれだけ効果的かつ迅速に解決されているかに注意する。 変更が加えられると、プロジェクトの実行可能性を再評価しなければならない。当初の目標やゴールを見失わないことが重要である。変更が積み重なると、当初提案されたプロジェクトへの投資と予想される結果の整合性が合わなくなる可能性があります。成功するプロジェクトマネジメントにおいては、様々なプロジェクトの要素を特定し、プロジェクト開始時に概ね設定された時間と予算の枠内に収まるように、進捗状況を監視しコントロールする。

終結プロセス (Closure)

終結プロセスでは、プロジェクトの正式な終了を承認する。またファイルのアーカイブ化と教訓を文書化することも終結フェーズの実施内容である。

- プロジェクト実施結果と成果物の確認

- 契約の解除

- 作業の終了とチームの解散

- 実施後調査(レビュー)とプロジェクト経験から得た教訓のまとめ

- プロジェクトプロセスの結果の反省

実施後調査は、プロジェクトチームが経験から得た教訓を、今後のプロジェクトに生かすための重要なフェーズである。通常、レビューでは、プロジェクトにおいてうまくいった事項とうまくいかなかった事項を列挙することで分析を行い、教訓としてまとめる。

- 最終報告書の作成

プロジェクトマネジメントの目的

プロジェクトマネジメントの概念が確立する以前は、プロジェクトの運行はベテラン社員の独自の勘など属人的な要素に頼る部分が大きかった。体系だったプロジェクトマネジメントの手法を使用することで技術の伝達や標準化が可能になり、プロジェクトの成果が高まることが期待されている。ガントチャート等を含むプロジェクトマネジメント製品を利用する事で、効率的に業務を行う事が可能となる。

プロジェクトマネジメントの歴史

従来、プロジェクトマネジメントは品質・コスト・納期 (QCD)の管理活動と考えられ特に独立した要素として捉えられていなかった。

現在のような形のプロジェクトマネジメント概念が確立したのは、冷戦期のアメリカ国防総省だったと言われている。ソ連に有人ロケットの打ち上げで先を越されたことに危機感を覚えたアメリカ国防総省は軍事プロジェクトのプロセスをスピードアップさせるため、プロセスを体系化し整理した。1958年にはポラリスミサイルプロジェクトに際し、"Program Evaluation and Review Technique (PERT)"が開発されている。同時期にデュポン社でも、クリティカルパス法 (CPM)と呼ばれる手法が開発されている[8]。

現在は、米国の非営利団体であるPMI (Project Management Institute)が策定した"Project Management Body of Knowledge (PMBOK)"が世界中で受け入れられている。PMBOKは、最新の研究結果を元に4年毎に改定され続けている。

日本では経済産業省(当時の通商産業省)のバックアップを受けて日本発のプロジェクトマネジメント標準を確立する試みが進められ、その結果として現在、P2M(プロジェクト・プログラムマネジメント)という知識体系がある。現在は日本プロジェクトマネジメント協会 (PMAJ)がこれを管理し、この知識体系に基づいた資格がある。

また、2012年には「ISO 21500(en)」が発行されている。

学問としてのプロジェクトマネジメント

大学でプロジェクトマネジメントを専門に学ぶことができる日本で唯一の学科として、1997年に千葉工業大学工学部プロジェクトマネジメント学科(現在は社会システム科学部プロジェクトマネジメント学科)が誕生した[9]。

プロジェクトマネジメント学会

一般社団法人プロジェクトマネジメント学会(略称:PM学会)(The Society of Project Management(略称:SPM))は、プロジェクトマネジメントを学問・技術の体系として整備、確率、発展させ、国際社会に寄与することを目的に、1999年3月26日に設立された[10]。

プロジェクトマネジメントに関する資格

- P2M・・・日本プロジェクトマネジメント協会 (PMAJ)が主催するプロジェクトマネジメントの知識体系

- PMC・・・プロジェクトマネジメント・コーディネータ Project Management Coordinator

- PMS・・・プロジェクトマネジメント・スペシャリスト Project Management Specialist

- PMR・・・プログラムマネジャー・レジスタード Program Manager Registered

- PMA・・・プログラムマネジメント・アーキテクト Program Management Architect

- PMP(Project Management Professional)(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)・・・米国のPMIが主催するPMBOKに準拠した単一プロジェクトマネジメントの認定試験

- PgMP・・・Program Management Professional: 米国のPMIが主催する「プログラム標準」に準拠したプログラムマネジメントの認定試験

- PMI-ACP SM・・・PMI Agile Certified Practitioner: 米国のPMIが主催するアジャイル実務の認定試験

- PMI-RMP・・・PMI Risk Management Professional: 米国のPMIが主催するプロジェクト・リスクマネジメントの認定試験

- PMI-SP・・・PMI Scheduling Professional: 米国のPMIが主催するプロジェクト・スケジューリングの認定試験

- PJM-A・・・日本PMO協会 (NPMO)の認定資格の一つ(プロジェクトマネジメント・アソシエイト認定資格)

- 技術士…文部科学大臣が日本技術士会に委託して実施する国家試験で、特に総合技術監理部門は、プロジェクトマネジメントに主眼を置いた資格試験である。

- プロジェクトマネージャ試験・・・独立行政法人情報処理推進機構が主催する経済産業省認定の国家試験。情報処理技術者試験のひとつ。

- ビジネスマネジャー検定・・・東京商工会議所主催の検定試験。

- 段取り力検定・・・別名、PWA検定。かつて大阪商工会議所が主催していた検定試験。

- PRINCE2…英国商務局が開発したPRINCE2を対象とした認定試験。

- Project+…CompTIAが主催する認定資格の一つ。

アジャイル・スクラムに関する資格

- 認定スクラムマスター

- Professional Scrum Master

- RSM

(参考) PMBOKの観点

PMBOKはプロジェクトを以下の観点から分類して管理を行うものとしている[11]。

PMBOKガイド第6版は、49個のプロセスを、幅広いプロジェクトに適用可能な5個の基本的なプロセス群と10個の知識エリアとに分類する。

- 5個のプロセス群

- 立上げプロセス群

- 計画プロセス群

- 実行プロセス群

- 監視・コントロール・プロセス群

- 終結プロセス群

- 10個の知識エリア

- プロジェクト・統合・マネジメント

- プロジェクト・スコープ・マネジメント

- プロジェクト・スケジュール・マネジメント

- プロジェクト・コスト・マネジメント

- プロジェクト・品質・マネジメント

- プロジェクト・資源・マネジメント

- プロジェクト・コミュニケーション・マネジメント

- プロジェクト・リスク・マネジメント

- プロジェクト・調達・マネジメント

- プロジェクト・ステークホルダー・マネジメント

プロジェクトサイクルマネジメント

事業者はプロジェクトをその規模にかかわらず、計画立案、実施、評価という一連のサイクルを実施するととらえ、それぞれの段階における実施管理を行うことを指す。「プロジェクトデザインマトリックス (PDM)」と呼ばれるプロジェクト概要表を用いて管理運営する手法がある。PDMはプロジェクト計画を構成する目標、行動、投入等を含み、それらの論理的な相関関係を示す。

仮想プロジェクトマネジメント

仮想プロジェクトマネジメント (VPM) は、仮想チームで実行されるプロジェクトマネジメントを示すが、Virtual environmentを実装するプロジェクトを指すことはめったにない[12]。

仮想プロジェクトマネジメントは、従来のプロジェクトマネジメントとは根本的に異なるので[13]、リモートワークとグローバルコラボレーション (文化、タイムゾーン、言語) の懸念が組合わさっていることが指摘されている[14]。

各種規格

以下を含むいくつかのプロジェクトマネジメントの標準がある。

- ISO 9000 (品質管理システムの一連の規格)、およびISO 10006 :2003 (品質管理システムとプロジェクトにおける品質管理のガイドライン)

- ISO 21500 :2012 –プロジェクト管理に関するガイダンス。これは、ISO が発行したプロジェクト管理に関する最初の国際規格である。21500 ファミリのその他の規格には、21503:2017 Guidance on program management ;がある。21504:2015ポートフォリオ管理に関するガイダンス; 21505:2017ガバナンスに関するガイダンス; 21506:2018語彙; 21508:2018プロジェクトおよびプログラム管理におけるアーンド バリュー管理; および 21511:2018プロジェクトおよびプログラム管理のための作業分解構造

- ISO 31000 :2009 – リスク管理

- ISO/IEC/IEEE 16326:2009 – システムおよびソフトウェア エンジニアリング - ライフ サイクル プロセス - プロジェクト管理[15]

- 国際プロジェクト管理協会 (IPMA) の個人能力ベースライン (ICB)[16]

- en:Capability Maturity Model (CMM) from the en:Software Engineering Institute.

- GAPPS, en:Global Alliance for Project Performance Standards – プロジェクトおよびプログラム マネージャー向けの COMPETENCIES を記述したオープン ソース標準

- en:HERMES methodHERMES メソッド、スイスの一般的なプロジェクト管理手法であり、ルクセンブルグおよび国際機関で使用するために選択された

- en:logical framework approach (LFA) 国際開発組織で一般的

- en:PMBOK Guide en:Project Management Institute (PMI)

- en:PRINCE2 en:AXELOS

- PM²: [:en:European Commission] によって開発されたプロジェクト管理方法論[17]

- Procedures for Project Formulation and Management (PPFM) ・インド国防省[18]

- en:Team Software Process (TSP) en:Software Engineering Institute

- en:Total Cost Management Framework 統合されたポートフォリオ、プログラム、およびプロジェクト管理のための AACE International の方法論

- en:V-Model 独自のシステム開発手法

脚注

- ^ プロジェクト管理 - デジタル大辞泉

- ^ “NASA OCFO PP&C Wiki Glossary” (英語). 2022年8月12日閲覧。

- ^ “プロジェクト ライフ サイクルの 5 つのフェーズすべてを視覚ツールで管理する方法”. www.microsoft.com. 2022年6月3日閲覧。

- ^ PMI (2010). A Guide to the Project Management Body of Knowledge p.27-35

- ^ Peter Nathan, Gerald Everett Jones (2003). PMP certification for dummies. p.63.

- ^ Harold Kerzner (2003). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (8th ed.). Wiley. ISBN 0-471-22577-0

- ^ James P. Lewis (2000). The project manager's desk reference: : a comprehensive guide to project planning, scheduling, evaluation, and systems. p.185

- ^ “A Brief History of Project Management” (英語). Project Smart. 2022年6月3日閲覧。

- ^ “PM学科とは? | 千葉工業大学 プロジェクトマネジメント学科”. 2022年6月3日閲覧。

- ^ “基本情報”. spm.or.jp. 2022年6月3日閲覧。

- ^ “The 10 Project Management Knowledge Areas (PMBOK)”. 2022年6月3日閲覧。

- ^ Curlee, Wanda (2011). The Virtual Project Management Office: Best Practices, Proven Methods. Management Concepts Press

- ^ Khazanchi, Deepak (2005). Patterns of Effective Project Management in Virtual Projects: An Exploratory Study. Project Management Institute. ISBN 9781930699830. オリジナルの2013-10-23時点におけるアーカイブ。

- ^ Velagapudi, Mridula (2012年4月13日). “Why You Cannot Avoid Virtual Project Management 2012 Onwards”. Template:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。

- ^ ISO/IEC/IEEE Systems and Software Engineering--Life Cycle Processes--Project Management. doi:10.1109/IEEESTD.2009.5372630. ISBN 978-0-7381-6116-7

- ^ Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio Management. International Project Management Association (IPMA). (2015). ISBN 978-94-92338-01-3

- ^ PM² : The Project Management methodology developed by the European Commission. Available at https://europa.eu/pm2/home_en

- ^ Mohindra, T., & Srivastava, M. (2019). Comparative Analysis of Project Management Frameworks and Proposition for Project Driven Organizations. PM World Journal, VIII(VIII). Available at https://pmworldlibrary.net/wp-content/uploads/2019/09/pmwj85-Sep2019-Mohindra-Srivastava-comparative-analysis-of-project-management-frameworks.pdf

関連項目

|

関連項目が多すぎます。

|

| 関連分野

|

関連テーマ

|

外部リンク

プロジェクト管理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/11 04:52 UTC 版)

「F-RevoCRM」の記事における「プロジェクト管理」の解説

プロジェクト毎にタスクとマイルストーンを設定でき、チャートが自動生成される。タスク毎に進捗率を入力すると、チャートに反映され一目で進捗の把握が可能。課題管理や開発管理、商品やサービスの導入管理に利用される。

※この「プロジェクト管理」の解説は、「F-RevoCRM」の解説の一部です。

「プロジェクト管理」を含む「F-RevoCRM」の記事については、「F-RevoCRM」の概要を参照ください。

プロジェクト管理と同じ種類の言葉

- プロジェクト管理のページへのリンク