日本の軍事

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/25 10:13 UTC 版)

概要

第二次世界大戦において敗北したために日本はその軍事力の大部分を失った。日本はアメリカ合衆国主導の連合国軍占領下に置かれ、大日本帝国陸軍・海軍は解体され帝国主義を破棄したことにより、朝鮮、台湾、南洋諸島といった海外領土を失った。その後に朝鮮戦争で顕在化した米ソ冷戦において、ソ連などの共産主義勢力に対抗するために軍備を再建し、サンフランシスコ講和条約発効による主権回復に伴い米国と日米安全保障条約を締結し、在日米軍の駐留が継続された。

ただし、造成する軍備の程度は防衛活動の必要最低限に抑え、また国際連合への協力や東アジア・太平洋地域の国際関係に考慮して武力行使は防衛の局面に限り、最小限に留めている。

さらに、民主主義国家としての軍事に対する政治優先を原則とした文民統制に基づく政軍関係を採っている。

防衛情勢

地理的環境

地政学的位置

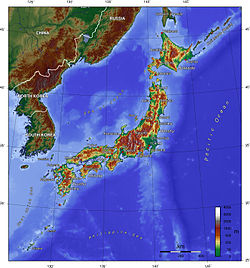

日本は北東アジアに位置し、四方を海に囲まれた孤立的な多海洋型の国家である。国境が隣接する国家は日本海を挟んで北にロシア、西に日本海または対馬海峡を挟んで朝鮮半島の北朝鮮と韓国、そして東シナ海を挟んで中国、南には太平洋を挟んでフィリピンやミクロネシア諸国、東には北太平洋を挟んでアメリカ合衆国がある。

地政学的な観点からこのような日本の位置を見ると、ニコラス・スパイクマンによってランドパワーとシーパワーが対決する重要な地域であるリムランドの東端に位置していることが指摘されている[1]。

軍事地誌

基本的に日本は島国であるために陸路の接近経路を求めることはできない。しかし、狭隘な国土に人口が密集し、また東京都、名古屋、大阪、神戸、広島、福岡、仙台などの主要都市が沿岸部に集中しているために、航空優勢や制海権を持つ敵の攻撃に対して脆弱である。

さらに農業に適した温暖気候と水資源に恵まれている一方で、原油や天然ガスなど産業の基盤であるエネルギー資源に乏しいために、それらは主にシーレーンを通じた海外との交易に依拠している。

太平洋、日本海、東シナ海などの海洋を繋ぐ宗谷海峡や津軽海峡などの収束点の多くと日本は接している。例えば旧ソ連海軍のウラジオストク基地から出撃して日本海から太平洋へ進出するためには、必ず宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡のいずれかを通過しなければならない。また東アジア地域の幅広い地域に展開することが可能な地域にあり、例としては九州は日本海、東シナ海、太平洋のいずれにも接し、海路や空路によって韓国、北朝鮮、中国、台湾に部隊を展開することができる。

歴史的背景

冷戦

大日本帝国の時代に日本が第二次世界大戦のポツダム宣言受諾による降伏をしてから連合国軍占領下に置かれ、大日本帝国陸軍及び大日本帝国海軍は解体され、188個師団約550万人の陸軍力と74万トン約240万人の海軍力は失われた。日本を占領したアメリカ軍を中心とする連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は日本の非軍事化・民主主義復活強化を占領行政の基本方針とした。そして、1947年に軍事力と交戦権の放棄を謳った第9条を含む日本国憲法が施行された。

だがその後、東西冷戦が開始されGHQはそれまでの日本の占領行政の方針を大きく転換し(逆コース)、そして1948年1月にケネス・クレイボーン・ロイヤル陸軍長官のサンフランシスコでの演説で「日本を極東での反共の防壁」とすることが宣言されたことに始まって日本に再軍備を命じた。さらに1950年に朝鮮戦争が勃発し、戦力が不十分だった韓国軍は釜山周辺にまで後退し、北朝鮮軍が対馬海峡に接近した。米国は国際連合安全保障理事会に要求して北朝鮮の即時停戦を求める決議案を成立、全面的な軍事介入が決定された。朝鮮戦争勃発時の在日米軍は4個師団5万2,000人であったが、開戦ですぐに3個師団が朝鮮半島に派遣され、また残りの1個師団も出動が準備されていた。つまり、日本の防衛を担う軍事力が皆無となったのだった。

この事態を受けてダグラス・マッカーサー連合国軍最高司令官は日本の安全保障が大きく損なわれる危険性を危惧し、日本の独自の軍事力の必要性を認めて新たな軍事組織の新編を決断した。しかし、国内の反戦世論と近隣アジア諸国の反応を考えた上で治安維持に重点を置いた準軍事組織として1950年に警察予備隊が創設されることとなった。警察予備隊は名目上は警察の支援、治安維持を任務とする組織であったが、兵力は約5万500人(海上保安庁の人員は8,000人)、管区隊の編制基準はアメリカ陸軍の歩兵師団の編制が参考にされ、職種も10種類の兵科、また装備も後に軽機関銃・重機関銃、迫撃砲、軽戦車、105ミリ榴弾砲が用いられ、規則・訓練・命令などの隊務はGHQの顧問管理グループの指導を受け、事実上の軍隊であった。このような便宜的な手法は後々まで日本の国論を二分することになり、また社会的には反自衛隊運動などが行われるなどの影響を残すことになる。またこの頃から北方を重視する軍備はこの時点で既に開始されている。

1952年4月28日、サンフランシスコ講和条約及び旧日米安全保障条約発効により、連合国軍による占領終了と同時に在日米軍の駐留が継続される。警察予備隊はその後に保安隊を経て1954年6月には自衛隊法と防衛庁設置法の防衛二法が成立し、1954年7月1日に陸上・海上・航空自衛隊が発足した。防衛庁設置法で防衛庁の任務を「我が国の独立と平和を守り国の独立を保つ」と明確に規定した。しかしながら、作戦行動に必要である民間の物資・施設・人員の動員を定める有事法制は合意されることなく、この不完全な国防体制は半世紀もの間放置される。さらに防衛庁の設置と共に統合作戦の調整機関として統合幕僚会議が設置されるが、指揮権を巡って政権与党の自由党がその権限を抑制したために、統合運用の体制でも欠陥を抱えた。

これらは当時の日本政府の見解が憲法9条や国内の反戦世論、野党勢力などを配慮して「攻撃能力を持たないので、軍隊ではない」として、自衛隊は軍隊ではないと言う説明をし続けたことなどが関係している。

中曽根康弘元内閣総理大臣(防衛庁長官歴任)は、歴代総理の中でも防衛政策を明確にした総理の1人である。陸上戦力に偏った軍備を批判し、海上戦力と航空戦力の強化及び偵察衛星の配備を提言した。だが、中曽根総理の時代ではそれらは政府が研究するに留まり実行に移される事は無かった。その後の再軍備論争で「陸上戦力に偏重した軍備は焦土作戦、本土決戦に繋がる」と云う批判が上がった。警察予備隊の創設に見られるように再軍備で陸上戦力が先行したのは、戦後日本の経済的限界やGHQの航空禁止政策によって航空機や艦艇を十分に揃えることができなかったためである。本土陸上戦力を主体に作戦するという防衛計画についても、法整備が行えない政治状況から防衛庁としては踏み込んだ説明を行っていなかった。高度経済成長以降においては海上において敵部隊を撃滅するために海上兵力や航空兵力が大きく増強されたことから、1985年の防衛白書では従来からの「小規模な侵略に対しては独力で排除」という方針に変わりはないものの、自衛隊の主要な防衛作戦として「着上陸侵攻対処」加えられ、まず「洋上撃破」を行い、上陸後の陸上作戦として「水際防御」と、それでなお侵略者を排除できなかった場合の「持久作戦」の説明が行われている。これは現在に続く着上陸侵攻対処における「沿岸海域における対処」「海岸地域における対処」「内陸部における対処」という日本の防衛計画の大きな柱となっている。

しかし近代史上において、上陸戦の成功が見込めるだけの戦力差、国力差ができた状態から、明確な上陸意図をもって進発した敵上陸軍を海上で完全に撃破できた例は無いことから、大規模侵略に対しては一貫して日米安保の堅持による対処が謳われている。また2001年の防衛白書より不正規型武力攻撃への対処として「ゲリラや特殊部隊による攻撃など各種侵略形態に対処するための作戦」が加えられた。

ポスト冷戦

1992年のPKO法、1999年の周辺事態法、2001年のテロ対策特別措置法、2003年の有事法制・イラク特措法などは、野党より専守防衛を離れ、積極的な自衛隊海外派遣を可能にするものとして批判を受けたが、年代が下るにつれ、国会では圧倒的多数で成立するようになった(ただし、イラク戦争の大義名分が問われたイラク特措法はやや様相が異なる)。

2006年12月15日に成立した防衛庁設置法等の改正で、2007年1月9日に防衛庁は防衛省に昇格した。省に昇格しても、専守防衛の国防方針に変わりはないと表明している。(◆Q4 わが国の軍事大国化につながりませんか?(PDF:127k))これは主力装備の削減が計画的に進められていることからも、武力行使について抑制的な日本の政策に大きな変化があったと考えることは出来ない。また、同法案はこれまで「付随的任務」だった周辺事態への対応や国際連合を中心とした「国際協力」を本来任務に格上げした。冷戦後、PKOなどの戦争以外の軍事作戦により平和を維持し、創造するための活動が広く行なわれるようになった。自衛隊ペルシャ湾派遣、自衛隊インド洋派遣、自衛隊イラク派遣などがその事例として挙げられる。

防衛政策

国家安全保障戦略 (旧:国防の基本方針)

日本の安全保障政策は昭和32年(1957年)5月20日の国防会議(現在の国家安全保障会議)で策定された「国防の基本方針」で定められていた。

その方針では国防の目的は直接侵略と間接侵略を抑止し、もし侵略行為があればこれを排除することで国家の独立と平和を守ることと考えられている。そこで基本方針としては国際連合の活動を支持し、国際協調で世界平和を支援し、民生を安定化させることで安全保障の基盤を確立し、その基盤を踏まえて最低限の防衛力を段階的に整備していく。

もし外敵から侵略があれば、日米安全保障体制に基づきながら対処するものとする。このような国防の基本方針を踏まえて以下のような諸々の政策方針が定められている。

2013年12月17日、「国防の基本方針」に代わるものとして「国家安全保障戦略」[2]が策定され、これに移行した。

専守防衛

戦後の日本の安全保障政策の基本には「専守防衛」の原則があった。専守防衛とは自衛のための最小限の防衛力を保有し、外敵からの直接侵略または間接侵略を受けてからはじめて防衛力を行使することが可能となる受動的な防衛の在り方である。[3]専守防衛の下で実施される作戦行動の地理的範囲は日本の領域内に必ず制限されるものではないが、武力を行使するために外国に戦力を派遣することは許されない。

専守防衛のための自衛権を発動する条件としては国家に対する急迫した侵害が存在し、これを排除することが軍事的手段によってのみ可能であり、しかも最小限の武力行使に制限されなければならない。

このような指針に基づけば自衛隊の装備体系も長距離型爆撃機、攻撃型空母、大陸間弾道ミサイル などの「攻撃的兵器」[注釈 1]を含まないよう制約されている。

日米安全保障体制

日米安全保障体制とは安全保障条約に基づいた日米同盟を言う。これは1952年に日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約が発効し、1960年には日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に改定されており、ここでは改定後の体制について述べる。日本国内に米国は自国部隊を配備する権利を与えられており、日米の事前協議を踏まえて作戦行動をとることができる。さらに日米地位協定においては米軍の基地施設や労働者などの負担を日本政府が接受国支援として「思いやり予算」を提供することになっている。

また1978年11月に策定された日米防衛協力のための指針(ガイドライン)では作戦、指揮、情報、兵站において日米連合作戦を準備している。冷戦後この日米安保体制の戦略的意義を見直し、橋本龍太郎総理大臣とビル・クリントン大統領は共同宣言を発表し、アジアと太平洋を安定させるためにアジア地域の米軍の前方展開を維持することを定めた。この宣言を踏まえて日米両政府は1996年に日米物品役務相互提供協定を定めて、米軍の兵站を自衛隊が担うことを制度にした。

そして日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)を1997年に決定し、日本周辺の地域で米軍の兵站機能や情報機能を自衛隊が担うことを定め、日米相互協力計画を策定した。この日米安保体制が憲法解釈で禁じられている集団的自衛権に該当するかどうかについては政治的な議論がある[注釈 2]。

武器輸出三原則

武器輸出三原則とは1967年4月に佐藤内閣が明らかにした武器輸出管理における原則である。これは具体的には共産圏、国際連合決議で武器輸出が禁止された国、紛争当事国または当事国となる可能性がある国家に対しては外国為替、外国貿易管理法、輸出貿易管理令に基づいて経済産業大臣が武器輸出を許可しない方針である。

この原則は1976年2月に三木内閣で発表された「武器輸出に関する政府統一見解」に発展されて、三原則対象地域には武器輸出を許可せず、また三原則対象地域以外の地域に対しても憲法前文と外国為替、外国貿易管理法に基づいて武器輸出を自重し、武器製造設備の輸出についても武器と同様に扱うと厳格化した。したがって1983年以降は防衛交流に基づいて米軍への軍事技術の提供が三原則に抵触するのではないかと疑われ、日本政府は日米安保の運用のために三原則ではなく日米相互防衛援助協定に基づいて実施することと定め、武器技術共同委員会が両国政府の協議機関として創設されたことで米国に対する規制は実質的に緩和されている。

2014年4月1日、武器輸出三原則に代わり、防衛装備移転三原則が策定された[4]。

非核三原則

非核三原則とは核兵器の不保持の方針であり、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという原則を言う。この原則は参議院の商工委員会での原子力基本法に関する審議で「原子力燃料を人間を殺傷するための武器としては使わない」という合意が形成されたことに始まる。

日本は第二次世界大戦において広島と長崎に米国から核攻撃を受けた歴史的経緯があるために、その後に核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという原則が1957年までには個々に国会審議の中で確立されていった。1967年に佐藤栄作首相が非核三原則を国是として答弁し、この功績から彼は1974年にノーベル平和賞を受賞している。1976年に核拡散防止条約に批准する際にもこの原則が確認されている。

ただしこの原則は、国会での決議であり、法的拘束力を備えた原則ではない。この原則に従って日本は核戦力を保有していないために、核抑止能力を米国に依存することが1972年に閣議決定されている。しかし、米軍が核兵器を持ち込むことでこの原則を侵害した疑いがもたれており、政治的に問題視されている。

防衛費

ストックホルム国際平和研究所の統計によると、2011年度の日本の防衛費(軍事費)はアメリカ合衆国、中華人民共和国、フランス、イギリス、ロシアに次いで世界第六位である。日本の防衛費が最大となったのは2002年度予算で、その額は4兆9,560億円であった。以後防衛費は減少を続けている。

日本の防衛費はその経済力に比較して抑制されている。G8諸国の軍事費が2%から5%程度であるのに対して日本の防衛費は1%弱である。1976年から1986年まで、防衛費をGNP比で1%以内とする防衛費1%枠の政策が取られていたが、同盟国に対して防衛力の増強を求めるアメリカ政府からの圧力を受けて中曽根内閣において撤廃された。それ以後も防衛費が1%を超えたのは1987年度から3年度連続の例しか存在せず、その数値も1.004%、1.013%、1.006%と僅かな超過にとどまっている[6]。

国際協力活動

国際協力活動は日本の防衛政策において比較的新しいものであり、平和維持や人道支援などを含む活動である。1991年の湾岸戦争を契機に国際協力活動の重要性が見直され、国際貢献を目的とする海外派遣に踏み切ることになった。

日本ではこの国際貢献のあり方を見直す中で1992年に「PKO協力法」を成立させ、国際連合平和維持活動や国際緊急援助活動に積極的に参加する方針へ転換した。カンボジアでの平和維持活動やモザンビークの平和維持活動、ルワンダ難民救援、ゴラン高原の平和維持活動、東ティモール避難民救援、アフガニスタン難民救援などの作戦が実施された。またイラク戦争が勃発すると「イラク特措法」などの法整備によって、自衛隊の海外活動はより拡大された。

また湾岸戦争後の掃海活動やテロ対策特別措置法に基づいて多国籍軍の兵站業務を担っており、また2009年からのソマリア沖の海賊対策の一環として海上護衛を実施している。

注釈

出典

- ^ スパイクマン、1944年

- ^ 国家安全保障戦略について (PDF)

- ^ a b c 防衛庁編『平成17年版 日本の防衛 防衛白書 より危機に強い自衛隊を目指して』(ぎょうせい、平成17年)

- ^ “防衛装備移転三原則について”. 防衛省 (2014年4月1日). 2014年9月9日閲覧。

- ^ OECD Economic Surveys: Japan 2021 (Report). OECD. 2019. doi:10.1787/6b749602-en。

- ^ 戦後防衛政策と防衛費( 1)─ 定量的歯止めを中心に ─ (PDF)

- ^ 統合運用について 防衛省 平成22年3月 (PDF)

- ^ 防衛法学会『新訂 世界の国防制度』(第一法規出版、平成3年)

- ^ “在日米軍駐留経費負担の推移”. 防衛省. (2022年4月22日) 2024年4月25日閲覧。

- ^ 防衛省>法令、予算及び決算>防衛予算関連文書>我が国の防衛と予算-平成20年度予算の概要>物件費(契約ベース)PDFの29ページ・文書の27ページ (PDF)

- ^ 仙台「正論」懇話会 中西輝政氏「北情勢」語る

- ^ 「離島有事に無人偵察機 防衛省、21年度導入へ」、産経新聞、2009年1月24日。

- ^ “日豪、物品役務協定を締結 災害援助で協力強化”. 47NEWS(共同通信社). (2010年5月19日) 2010年5月20日閲覧。

- ^ “日豪2+2で物品役務相互提供協定に署名 自衛隊と豪軍の連携強化”. MSN産経ニュース(産経新聞). (2010年5月19日) 2010年5月20日閲覧。

- ^ 「陳総統:日米との準軍事同盟関係構築の必要性を強調」、台湾週報、2006年10月9日。

- 日本の軍事のページへのリンク