信楽焼

| 信楽焼 |

| しがらきやき |

| 陶磁器 |

| 花器、食器、傘立、置物、植木鉢、庭園用品 |

|

天平時代に聖武天皇が紫香楽宮(しがらきのみや)を造るにあたって、瓦を焼いたのが始まりといわれ、日本六古窯の1つに数えられています。鎌倉時代には水がめや種壷が作られ、室町・安土桃山時代には茶道具の生産が盛んとなり、多くの名品が生まれました。 江戸時代には登り窯によって、茶壷をはじめ多種多様な生活雑器が作られました。大正時代から第二次大戦前までは火鉢が主力商品でしたが、現在では生活に根ざしたタイル・花器・食器・置物等、土の持つ味わいを生かした製品が作られています。 |

| 滋賀県 |

| 昭和50年9月4日 |

| 陶土の特性を生かした大物陶器が多く作られています。登り窯や穴窯を使って焼くため、窯の中で素地の表面に、燃やしている薪の灰が付いて溶け釉薬(ゆうやく)の役割りを果たす自然釉(しぜんゆう)や、陶器の表面に現れる「火色」と呼ばれる赤いまだら模様、焼けた薪から出る灰が落ちて表面に溶け付く「灰かぶり」等の特徴があります。素朴な土の味わいがポイントです。 |

信楽焼

信楽焼

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/26 08:27 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2014年2月)

|

信楽焼(しがらきやき)は、滋賀県甲賀市信楽を中心に作られる陶器で、日本六古窯の一つに数えられる。

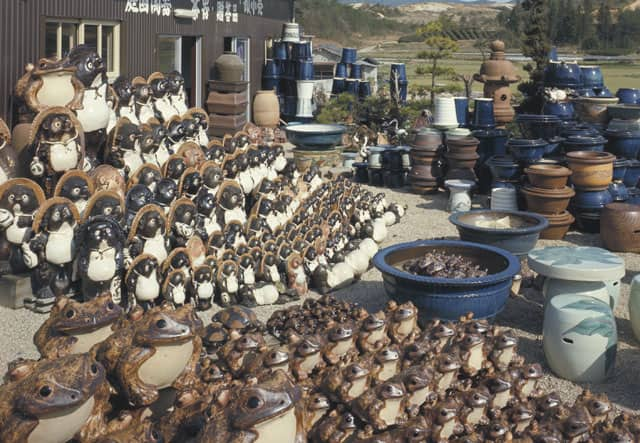

一般には狸の置物で知られているが、後述のように多様な発展を遂げている。中世に生産された蹲(うずくまる)でも知られる。

歴史

信楽は、付近の丘陵から良質の陶土が算出される土地柄である[1]。長い歴史と文化に支えられ、伝統的な技術によって今日に伝えられて、日本六古窯のひとつに数えられている。信楽特有の土味を発揮して、登窯、窖窯の焼成によって得られる温かみのある火色(緋色)の発色と自然釉によるビードロ釉と焦げの味わいに特色づけられ、土と炎が織りなす芸術として“わびさび”の趣を今に伝えている。信楽の土は、耐火性に富み、可塑性とともに腰が強いといわれ、「大物づくり」に適し、かつ「小物づくり」においても細工しやすい粘性であり、多種多様なバラエティーが豊富な作品の信楽焼が新しく開発されている。

鎌倉時代後期、常滑焼の技術が伝わり[2]、窖窯(あながま)、によって壺、甕、擂鉢などの焼き物づくりが始められ、日本独自の陶器産地としての歴史が展開してきた。

素朴さのなかに、日本人の風情を表現したものとして、室町・桃山時代以降、茶道の隆盛とともに「茶陶信楽」として茶人をはじめとする文化人に親しまれ、珍重されてきたのもその所以である。

本物の登り窯を利用したカフェ

江戸時代には、商業の発達に伴い、茶壺をはじめ、土鍋、徳利、水甕などの日常雑器が大量に生産され、幕末には陶器製灯明具の一大産地であった。将軍に献上する新茶の茶壷に使われ、大名にも重宝された[3]。明治期には、新しく開発された「なまこ釉」を使った火鉢生産が始まった。その他、神仏器や酒器などの小物陶器や壺などの大物陶器も生産され、質量ともに大きな発展を遂げた。

昭和に入り、第二次世界大戦末期には金属不足から陶器製品の需要の高まりとともに、火鉢の全国シェアの80%を占めた[4]。1949年(昭和24年)には約300軒の窯元により年間2億円の生産を記録した。しかし1950年代に入ると火鉢が各家庭に行き渡った[5]こと、さらに1970年代にかけて、高度経済成長による生活水準の向上により、電気や石油暖房器具の開発・普及が進み、生活様式の変貌に伴い火鉢の需要は減退に見舞われる。しかし、「なまこ釉」を取り入れた、高級盆栽鉢や観葉鉢を生み出すなど品種転換、生産主力の変更に成功する。

信楽焼について、滋賀県工業技術総合センター信楽窯業技術試験場の川澄一司試験場長は「時代ごとに需要を見きわめ、過去の名にしがみつかない。しぶとさが強みです」と話す。

たとえば江戸時代の信楽は茶壺や神具・仏具で知られた。明治に入ると火鉢が主力に。養蚕の盛んだった時代には「糸取鍋」。駅弁の全盛期には「汽車土瓶」。戦争中は陶製の手榴弾や地雷も製造している[6]。

現在では、日用陶器のほか建築用タイル、陶板、タヌキやフクロウなどの置物、傘立て、庭園陶器、衛生陶器など、大物から小物に至るまで信楽焼独特の「わび」「さび」を残しながら、需要に対応した技術開発が行われ、生活に根ざした陶器が今日も造られている。

他方で、女性陶芸家の草分けとされる神山清子によって、釉薬を用いない自然釉の信楽焼(古信楽)の復元も試みられ、1970年代に成功した[7]。

1976年(昭和51年)に国から伝統的工芸品の指定を受けている。

2007年(平成19年)に丸又窯・丸由窯の登り窯が経済産業省の近代化産業遺産に認定され[8]、2011年(平成23年)に7つの遺跡が滋賀県史跡に認定された。

2017年(平成29年)、信楽焼は越前焼(福井県越前町)、瀬戸焼(愛知県瀬戸市)、常滑焼(愛知県常滑市)、丹波立杭焼(兵庫県丹波篠山市)、備前焼(岡山県備前市)とともに、日本六古窯として日本遺産に認定された[9](日本六古窯 公式Webサイト)。

2024年(令和6年)時点で85ほどの窯がある[10]。安価な輸入陶器に押されて1990年代前半をピークに生産額は落ち込んでおり、地元自治体のほか滋賀銀行が使われなくなった登り窯をクリエーターに使ってもらう等の地域おこしに取り組んでいる[11]。

特徴

|

この節は言葉を濁した曖昧な記述になっています。

|

古信楽にはしばしば見られる特徴的な窯変の現象もある。器面の素地が荒く、細かな石粒(石英粒や長石粒、珪砂)などが多く含まれていることも特徴の一つである。

信楽焼の焼かれた甲賀地域(滋賀県最南部)は、伊賀地域(三重県)と隣接し、そのため信楽焼と伊賀焼は雰囲気がよく似ているといわれるが、これは同じ古琵琶湖層の粘土層を利用しているためで、「古信楽」と呼ばれる信楽特有の土味を発揮して、素朴であたたかい情感は、この古琵琶湖層の粘土にある。

灰釉の他にも、植木鉢や火鉢に見られる「なまこ釉」など、絵付の商品が少ないためか釉薬の種類が多いことや、大物づくりの成型、乾燥、焼成技術なども信楽焼の代表的な特徴である。

また、作家によって、焼き〆や粉引など実にバラエティーに富んだ焼き物を楽しめる事も信楽焼の特徴に挙げられる。

従って、現代の信楽焼は様々な技法が用いられる個性あふれる器であると言える。

技法

- 陶土は、水簸(すいひ)せず、製造すること。

- 成形は、轆轤(ろくろ)成形、押型成形または手ひねり成形による。

- 素地の模様づけをする場合には、「松皮」「虫喰(く)い手」「布目」「印花」「線彫り」「櫛描」「トチリ」「掻き落とし」または「化粧掛け」によるものである。

- 絵付は、手描きによる下絵付。この場合、顔料は鬼板または呉須を使用。

- 釉(くすり)掛けをする場合は、「重ね掛け」「流し掛け」「ろう抜き」「イッチン」「片身掛け」「吹き掛け」「はけ掛け」または「はけ目」による。

- 素地の模様付け、絵付および釉掛けをしない場合は、登窯または穴窯による自然釉または火色を現出させる。

狸の置物

信楽焼の狸の置物の歴史は比較的浅く、明治期に陶芸家の藤原銕造が作ったものが最初と言われている[12]。1951年(昭和26年)、昭和天皇の戦後巡幸における信楽町訪問時、たくさんの信楽狸に日の丸の小旗を持たせ沿道に設置したところ、狸たちが延々と続く情景に感興を覚え、御製を詠んだ逸話が新聞で報道され、全国に知られるようになった。新宮神社(紫香楽一宮)に歌碑が建っている[13]。

「をさなき日 あつめしからに なつかしも 信楽焼の 狸をみれば」--昭和天皇

(幼いときに集めた焼き物のタヌキをなつかしく思い出した、という意[6]。)

縁起物として喜ばれ、狸が「他を抜く」に通じることから商売繁盛と洒落て店の軒先に置かれることが多い。信楽焼八相縁起[14]に因んで福々とした狸が編み笠を被り少し首をかしげながら右手に徳利左手に通帳を持って突っ立っている、いわゆる「酒買い小僧」型が定番となっている。

今では狸の置物は、信楽焼の代名詞のような存在となっている。信楽の玄関口である信楽駅前には5.3mのタヌキ像が展示されている[15]ほか、アクセス路線である信楽高原鐵道の車体には、タヌキのキャラクターが描かれている。

ちなみに、信楽の陶器組合の生産額からみれば、現在、タヌキの比重は3%ほどだという[6]。

サントリーが発売するウイスキー、オールドは黒い瓶と白いラベルとのコントラストが、信楽焼の狸を連想させるとし、愛飲者から「タヌキ」の愛称をつけられている。

ナムコ(現:バンダイナムコエンターテインメント)が発売したゲームソフト「ワギャンランド」のボス戦にて行われる絵しりとりにおいて、狸のパネルに「しがらきやき」の裏読みが設定されている。

信楽たぬきの日

信楽町の観光協会が定めた記念日。もともとは2008年(平成20年)に八相縁起から8月8日を、日頃立ちっ放しで頑張っている狸の置物にお休みして貰って(「信楽は狸の置物だけじゃない」とアピールする意味もあり)感謝する日「たぬき休むでぇ~(DAY)」を定めた。2012年(平成24年)に更なる発展を目指し、開催月を「いい月」の語呂から「11月」、名前も現在のものに変更した[16]。

文化財、関連施設

- 甲賀市信楽町

- 近代化産業遺産「甲賀市の窯業(信楽焼)関連遺産」 - 丸又窯、丸由窯

- 滋賀県立陶芸の森 - やきものを素材に創造・研修・展示など多様な機能を持つ県立の公園

- 陶芸館 - 陶芸の森内にある陶芸専門の美術館

- 信楽産業展示館 - 陶芸の森内にある今の信楽焼を知れるギャラリー&ショップや自然食レストランBROWN RiCE AND WATERも併設

- 創作研修館(アーティスト・イン・レジデンス) - 陶芸の森内にある世界中のアーティストが陶芸製作できる施設

- 甲賀市信楽伝統産業会館 - 「信楽焼ミュージアム」を核とする伝統的作品・工芸品の展示、信楽焼の歴史を紹介する施設

- 信楽陶舗大小屋 - ギャラリー、陶芸教室、カフェなどを備える複合施設

- 谷寛窯 ギャラリー陶ほうざん - 穴窯、NHK連続テレビ小説「スカーレット」の主要撮影地

- 明山窯 Ogama - 使用されなくなった登り窯を活用。カフェ、ショップ、ギャラリー、陶芸教室

- 滋賀県工業技術総合センター信楽窯業技術試験場

- 滋賀県立信楽高等学校セラミック系列

-

滋賀県立陶芸の森

-

信楽焼ミュージアム

-

信楽陶舗大小屋

-

谷寛窯 ギャラリー陶ほうざん

-

明山窯 Ogama

脚注

- ^ “信楽”. 六古窯日本遺産活用協議会. 2019年6月26日閲覧。

- ^ 甲賀市史 第8巻 甲賀市事典. 甲賀市. (2016年12月12日). pp. 390-393

- ^ “他抜く愛敬 名陶の里 信楽高原鉄道”. 朝日新聞デジタル. 2019年7月5日閲覧。[リンク切れ]

- ^ “信楽陶器”. 滋賀県庁 (2008年8月19日). 2013年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年9月25日閲覧。

- ^ 「信楽焼二割安 生産も昨年の約七割」『日本経済新聞』昭和25年12月8日3面

- ^ a b c 『朝日新聞』朝刊2019年10月28日「天声人語」

- ^ 朝ドラ『スカーレット』の原点。信楽の火と土が、ここまで私を生かしてくれた〈神山清子の半生・後編〉婦人公論(2019年11月15日)2019年12月15日閲覧

- ^ 近代化産業遺産群33. 経済産業省. (2007)

- ^ 衛藤達生; 金澤恵子 (2017年1月29日). “日本遺産認定、県内から2件 忍びの里、甲賀・三重県伊賀 きっと恋する六古窯、甲賀など6市町 /滋賀”. 毎日新聞 2017年4月29日 地方版 2019年6月26日閲覧。

- ^ 「信楽、焼き物と食で伝承/滋賀・甲賀の窯元 大小屋/敷地にそば店、伝統守り挑戦」『日経MJ』2024年12月4日デザイン面

- ^ 滋賀銀行、信楽焼再興へ「空き窯元」活用を支援 日本経済新聞(2024年11月27日)2024年12月17日閲覧

- ^ 信楽の都市創造性と社会デザイン:自然と都市と市民知に関する文化編集分析. 大阪市立大学 都市研究プラザ. (2014-12-25). p. 18 2019年7月5日閲覧。

- ^ おいでやす狸楽巣、信楽町長野・新宮神社・昭和天皇の歌碑

- ^ 信楽豆知識、ほっとする信楽 信楽町観光協会

- ^ “信楽巨大タヌキ、魔女に化ける…帽子に紫のマント”. 読売新聞 (2019年10月19日). 2019年10月19日閲覧。

- ^ “信楽たぬきの日”. 信楽町観光協会 (2019年). 2020年7月3日閲覧。

関連項目

- 登り窯

- マザートロフィー:母子セットで作られた信楽焼タヌキ型のアメリカ海軍非公式トロフィー

- STS-132:スペースシャトル・アトランティスによる国際宇宙ステーション(ISS)利用補給ミッションでマザートロフィーが打ち上げられた。

- 火火:信楽焼の女性陶芸家神山清子の半生を描いた2005年公開の映画。

- スカーレット (テレビドラマ):2019年度下期放送の朝ドラ。ヒロインが信楽焼の女性陶芸家。

外部リンク

- 信楽焼の概要と歴史 | [日本遺産] 日本六古窯 公式Webサイト - 旅する、千年、六古窯 -

- 陶芸の森ホームページ「信楽産業展示館情報」の信楽焼の項目を参照

- 財団法人滋賀県陶芸の森は滋賀県庁及び甲賀市役所が出資する団体で、滋賀県立陶芸の森の管理・運営を担っており、広く陶芸に関する国内外の交流及び情報発信を行い、また、滋賀県甲賀市の伝統産業である「信楽焼」にかかわる産業振興にも力を入れている。

信楽焼(滋賀県甲賀市信楽)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/13 15:08 UTC 版)

「登り窯」の記事における「信楽焼(滋賀県甲賀市信楽)」の解説

日本六古窯のひとつであり、中世末期頃より窖窯によって壺、甕、擂鉢などの焼き物づくりが始められた。近世では茶器も多くつくられ、幕末には陶器製灯明具の一大産地であった。

※この「信楽焼(滋賀県甲賀市信楽)」の解説は、「登り窯」の解説の一部です。

「信楽焼(滋賀県甲賀市信楽)」を含む「登り窯」の記事については、「登り窯」の概要を参照ください。

「信楽焼」の例文・使い方・用例・文例

- 信楽焼という陶器

信楽焼と同じ種類の言葉

- 信楽焼のページへのリンク