信楽焼

| 信楽焼 |

| しがらきやき |

| 陶磁器 |

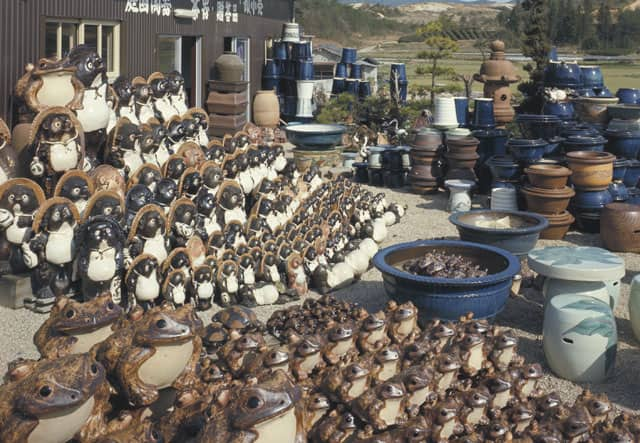

| 花器、食器、傘立、置物、植木鉢、庭園用品 |

|

天平時代に聖武天皇が紫香楽宮(しがらきのみや)を造るにあたって、瓦を焼いたのが始まりといわれ、日本六古窯の1つに数えられています。鎌倉時代には水がめや種壷が作られ、室町・安土桃山時代には茶道具の生産が盛んとなり、多くの名品が生まれました。 江戸時代には登り窯によって、茶壷をはじめ多種多様な生活雑器が作られました。大正時代から第二次大戦前までは火鉢が主力商品でしたが、現在では生活に根ざしたタイル・花器・食器・置物等、土の持つ味わいを生かした製品が作られています。 |

| 滋賀県 |

| 昭和50年9月4日 |

| 陶土の特性を生かした大物陶器が多く作られています。登り窯や穴窯を使って焼くため、窯の中で素地の表面に、燃やしている薪の灰が付いて溶け釉薬(ゆうやく)の役割りを果たす自然釉(しぜんゆう)や、陶器の表面に現れる「火色」と呼ばれる赤いまだら模様、焼けた薪から出る灰が落ちて表面に溶け付く「灰かぶり」等の特徴があります。素朴な土の味わいがポイントです。 |

しがらきやきと同じ種類の言葉

- しがらきやきのページへのリンク