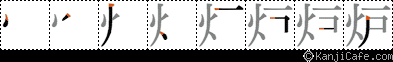

ろ【炉〔爐〕】

読み方:ろ

[常用漢字] [音]ロ(漢)

1 火や香などをたく設備・器具。「炉辺/火炉・懐炉・香炉・焜炉(こんろ)・地炉・暖炉・風炉(ふろ)」

ろ【炉】

炉

人口学で用いる基礎的統計単位 1は、個人 2あるいは人 2である。ある集団の頭数 2という用語が(たとえばperhead, head countという使い方で)同じように用いられたが、現在この用法はあまり使われていない。世帯 3とは、一緒に居住する個人から成り立つ社会経済単位である。国際的な標準として勧告された定義によれば、世帯は住居(120-1)と主要な食事を共にしている人々の集まりをいう。過去には炉 3という言葉が用いられたことがあり、世帯を同じ炉の火を共用した人々で構成される人々の集まりとしたこともある。世帯の分類は国によって、そして調査によって異なる。ほとんどの分類では一般世帯 4と集合世帯 5の二つのタイプに分けるのが普通である。1人だけで住んでいる世帯は単独世帯 6として特計する場合が多い。下宿人 7は住み込みのお手伝いさんとは異なるが、世帯の他の成員とは血縁姻戚関係を持たず、食事を世帯員と平常共にする人々である。一方、間借り人 8は下宿人によく似ているが、食事は平常別にする人達である。この二つのグループは、統計目的によって世帯員に含める場合とそうでない場合がある。

- 4. 一般世帯の中でその成員がお互いに血縁・姻戚関係にある場合を親族世帯 family householdと呼ぶ。

- 5. 集合世帯はそれぞれの目的に沿った施設世帯 institutional households、すなわち病院、刑務所等に住む人達からなる世帯を含む。さらにその他の集合居住住宅(120-1*)(たとえば寮・寄宿舎、社会施設、自衛隊舎等)に住むお互い血縁・姻戚関係にない人々も含む。ただ、最近の国際的に勧告された定義によれば、世帯および世帯人口 household populationといえば一般世帯に限定され、さもなくば施設等の世帯の成員 persons not living in householdの意味で用いる。

炉

炉

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/20 14:56 UTC 版)

炉(ろ)とは、金属の溶解や食品の加工製造など火を使用する設備の総称[1]。

現代における炉

用途による分類

炉は工業炉(焼鈍炉、焼入炉、溶解炉など)とそれ以外の炉(パン焼き炉、焼却炉など)に大別できる[1]。

工業炉

工業炉は鉄鋼用炉、非鉄金属用炉、窯業用炉、化学工業用炉、乾燥炉などに分類される[1]。

- 鉄鋼用炉

- 非鉄金属用炉

- 窯業用炉

- 化学工業用炉

- 化学工業用炉には石炭化学用炉や石油(天然ガス)化学用炉がある[1]。

工業炉以外の炉

工業炉以外の炉にはパン焼き炉、ピザ窯、揚げ物用炉、営業用風呂釜、焼却炉などがある[1]。

このほか「炉」の名をもつ器具がある。

熱源による分類

加熱するための熱源(燃料)としては、ガス、木炭、木薪、石炭・コークス、電熱などが用いられる。なお、日本語では、核反応によって熱を発生する装置も「炉」と表現する(原子炉)。

構造による分類

開放炉と煙突炉

排出ガスや火の粉を放出するための煙突や排気筒の有無により、鋳物工場や焼入工場などで利用されている煙突等のない開放炉と、煙突等を設置した煙突炉がある[1][3]。

反射炉

考古学における炉

考古学では、遺跡の発掘調査において、過去人類が燃焼を用いる作業を行った形跡を示す遺構が検出されることがあり、炉、あるいは炉跡(ろあと)と呼ばれる。集落遺跡の建築物(竪穴建物や平地建物など)の内外から検出される炉跡は、食料の煮炊き(調理)や照明、暖房施設として使用されたものと考えられており、生産関連遺跡では製鉄・鉄器生産などの鍛冶に使われた炉が検出されている。

集落遺跡における炉

集落内における煮炊きや照明、暖房として使われた炉で、構造・形態などで様々な種類が存在する。竪穴建物などの建物内部床面に造られるもの(屋内炉)や、建物の外に造られるもの(屋外炉)もある[4][5]。

- 地床炉(じしょうろ):地面を掘りくぼめて燃焼部(火床:ほど)としたもので、旧石器時代から古代まで広く使われた[5]。

- 石囲炉(いしがこいろ):扁平な石で炉の周囲を囲うもの。内部に底を打ち欠いた土器(炉体土器)をもつものもある[5]。

- 石床炉(せきしょうろ):浅い掘り込みの中に扁平な礫を据えたもの[5]。

- 土器埋設炉(どきまいせつろ):地面を掘り窪め、土器の胴部を打ち欠き底抜けにしたものを据えたもの。縄文時代に見られる[5]。

- 土器囲炉(どきがこいろ):土器片囲炉(どきへんかこいろ)とも。石囲炉が平らな石で炉の縁を囲うように、土器の破片を周囲で縁を囲ったもの。さらにその内側に炉体土器を据えるものもある[5]。

- 粘土床炉(ねんどしょうろ):火皿炉(ひざらろ)とも。地面を掘り窪め、内部に粘土を充填して火床としたもの[5]。

- 複式炉(ふくしきろ):炉体土器を1基または2基配置し、その前に石敷きを組み、さらにその前に地面を掘りくぼめた部分(前庭部)を設ける独特の構造を持つ炉。縄文時代中期末から後期にかけて、東北地方南部を中心に出現した[6][7]。

- 炉穴(ろあな):煙道付炉穴(えんどうつきろあな)、連結土坑(れんけつどこう)とも。縄文時代早期に見られる。楕円形または隅丸二等辺三角形の土坑にトンネル状の煙出し(煙道)が付くもの。1種の屋外炉で、煮炊きや燻製の調理などに使用されたと考えられている[8][9][10]。

- 集石(しゅうせき):単に集石と呼ばれることが多いが、集石炉(しゅうせきろ)と呼ばれることもある[11]。縄文時代にみられ、地面を掘りくぼめた中に多量の礫を充填し、火をかけて高熱にし、蒸し焼き調理を行なったと考えられている。

生産関連遺跡における炉

- 鍛冶炉(かじろ):砂鉄や鉄鉱石から純度の高い鉄を製錬する精錬鍛冶や、精錬鍛冶を通じて得られた純度の高い鉄素材を鍛練して鉄器を製作する鍛練鍛冶に使われた炉で、地面を掘りくぼめた火床炉として製鉄遺跡から検出される。広義には鞴(ふいご)の羽口(はぐち)等の付属装置も炉の一部として捉えられる[12]。

脚注

- ^ a b c d e f g h i j k “第2節 各論”. 姫路市. 2020年5月12日閲覧。

- ^ 『現代新百科』学研

- ^ “大鍛冶の炉内反応に関する検証と実験的再現”. 国立歴史民俗博物館研究報告. 2020年5月12日閲覧。

- ^ 川崎 2005, p. 429.

- ^ a b c d e f g 文化庁文化財部記念物課 2013a, p. 139.

- ^ 文化庁文化財部記念物課 2013a, pp. 139–140.

- ^ 特定非営利活動法人 むきばんだ応援団 (2019年12月17日). “複式炉”. 全国子ども考古学教室. 2025年2月17日閲覧。

- ^ 芹沢 2005, p. 429.

- ^ 中尾 2021, pp. 29–34.

- ^ 櫻井 2023, p. 1.

- ^ 広島大学. “鴻の巣遺構-集石炉-”. 広島大学デジタルミュージアム. 2025年2月17日閲覧。

- ^ 文化庁文化財部記念物課 2013b, pp. 214–218.

参考文献

- 川崎, 義雄「炉跡」『新日本考古学小辞典』ニューサイエンス社、2005年5月20日、429頁。ISBN 9784821605118。

- 芹沢, 長介「炉穴」『新日本考古学小辞典』ニューサイエンス社、2005年5月20日、429頁。 ISBN 9784821605118。

- 文化庁文化財部記念物課「第Ⅴ章 遺構の発掘・第3節 竪穴建物・B 生活行動のための施設」『発掘調査のてびき』同成社〈集落遺跡調査編第2版〉、2013年7月26日、139-140頁。 ISBN 9784886215253。 NCID BB01778935。

- 文化庁文化財部記念物課「第Ⅴ章 遺構の発掘・第9節 生産関連遺構・B 鉄鍛冶遺構」『発掘調査のてびき』同成社〈集落遺跡調査編第2版〉、2013年7月26日、214-218頁。 ISBN 9784886215253。 NCID BB01778935。

- 中尾, 真琴「煙道付炉穴について」『京都府埋蔵文化財論集-創立四十周年記念誌-』第8号、公益財団法人 京都府埋蔵文化財調査研究センター、2021年8月、29-34頁、 NCID BC09431010。

- 櫻井, 拓馬「縄文時代の「煙道付」炉穴とダコタファイヤーホール」『研究紀要』第27号、三重県埋蔵文化財センター、2023年3月、1-13頁、doi:10.24484/sitereports.131828、 NCID AN10428828。

関連項目

炉

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 09:59 UTC 版)

キッチン。家に入って来た悪い気を燃やすことから凶方に配置するほうが良い。

※この「炉」の解説は、「風水」の解説の一部です。

「炉」を含む「風水」の記事については、「風水」の概要を参照ください。

爐

炉

爐

炉

爐

「爐」の例文・使い方・用例・文例

爐と同じ種類の言葉

- >> 「爐」を含む用語の索引

- 爐のページへのリンク