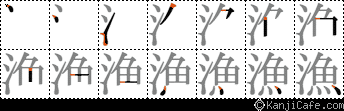

ぎょ【漁】

りょう【漁】

読み方:りょう

⇒ぎょ

りょう〔レフ〕【漁】

漁

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 漁 | あさり |

| 漁 | いさり |

| 漁 | すなどり |

| 漁 | りょう |

| 漁 | りょうざき |

漁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/02 13:15 UTC 版)

| 漁業 |

|---|

|

| 基本用語 |

| 漁業の区分 |

| 漁法 |

| 漁具 |

| 漁業の諸問題 |

| 日本の漁撈民俗 |

| 国際的な関連団体・機関 |

| 日本の関連団体・機関 |

| 関連法規等 |

| 関連カテゴリ |

漁(いさり、りょう)とは、人間がさまざまな漁具を用いて、水産資源を捕獲する行為のことである。また、さまざまな漁具の種類、用法によって類別される漁の方法のことを漁法という。

なお、漁をおこなう行為のうち、その労働的側面に着目する場合、漁撈といって区別するのが一般的である。また、趣味・娯楽として楽しむ漁の場合は、とくに遊漁といって区別する。

概要

漁の歴史的起源は古く、捕獲の対象となる生物の生態にあわせて、また、時代の技術的制約のもとで、さまざまな漁具や漁法が用いられてきた。

伝統的な漁では、漁具の材料は基本的に天然素材のもので、その生産性は低かったが、漁の規模と水産資源の生態が調和し、水域の水産資源は再生産されていた。

漁の規模が大きくなると、数人で共同して漁をおこなったり、とくに近世以降は、網主が大人数を雇って漁をおこなうような例(地引き網や敷き網など)もあらわれた。

20世紀に入ったころから漁船の機関、エンジンの導入などの動力化が進み、また合成繊維網の普及、漁の生産性の向上、世界人口の急速な増加、漁場の広域化などの諸因が重なり、20世紀後半ころから世界各地で水産資源が減少傾向に入ることが増え、枯渇してしまう懸念が現実味を増している。分かりやすく言うと「魚の取りすぎ」により、魚の生息数が減少してしまい、漁をしても魚が以前ほど獲れないことが世界各地で増えてきている。わかりやすい例を挙げると、日本では北海道(特に石狩湾あたり)でニシンが大量にとれたが、漁師が乱獲を明治末から大正(1910年代)にかけて続けた結果、ニシンの数が減ってしまい収穫量が激減し、やがてニシンが全くとれなくなる事態に陥り、ニシン漁自体が途絶えてしまう悲惨な事態を招いた。ニシンがようやく北海道・石狩に戻ってくるようになり漁が行えるようになったのは2010年代である。つまり北海道のニシン漁においては、水産資源を枯渇させた結果、その復旧に百年もの年月がかかってしまった事になる。こういった事例を防ぐため、水産資源の獲り過ぎを抑止するなどして水産資源を護ることを水産資源保護という。

各国により水産資源保護の進展状態は異なっているが、漁は場所(海域)、捕獲対象(魚介の種類)、時期(具体的な月日、何月何日から何月何日まで)、漁具などに関して法令で規制される国は増えている。日本では水産資源保護法が1952年から施行されている。あくまで水産資源の保護が目的であるので、プロの漁師を含めて規制の対象である。

漁法の種類

漁にはさまざまな漁法がある。もっとも素朴なものは、徒手採捕、ヌードリングと呼ばれる漁具を用いずに人間が直接素手で魚類などを掴み取る方法である。

漁具を用いる漁法では、漁獲の対象となる水生生物の生態や、漁場環境、漁期などを考慮して、その漁撈活動に最適の漁具を用いて、もっとも効率のよい漁法が選択される。以下に、代表的な漁法を紹介する。

網漁業

漁具として網(漁網)を用いる漁法である。主な網漁業には以下のようなものがある。網漁の種類など詳細については漁網を参照。

- 投網(被網)

- 底引き網

- 遠洋底引き網 - 北方トロール、転換トロール、北転船、南方トロール、えびトロールの総称

- 以西底引き網

- 沖合底引き網

- 小型底引き網

- 船引き網(中層引き網)

- 引き回し網

- 引き寄せ網

- 地引き網

- 巻き網

- 吾智網

- 刺し網

- 敷網 - 棒受け網、四つ手網など

- 定置網

- すくい網

釣漁業

一般には釣り具を用いる漁法であるが、釣り竿を用いない釣り漁や、延縄漁もこれに含まれる。主な釣漁業には以下のようなものがある。詳細は釣り漁を参照。

- 延縄(はえなわ) - まぐろ延縄、さけ・ます延縄など

- 手釣り漁

- 竿釣り漁 - 遠洋かつお一本釣など

- 機械釣り漁 - 遠洋いか釣など

- 曳縄釣り漁

- 立縄釣り漁

刺突漁

徒行や船上から突具・鉤具を用いて、移動する魚類などを直接刺突する漁法である。見突き漁や突きん棒漁と呼ばれる岸辺や船上から目視して刺突する方法や[2]、潜水して移動中の魚を「追突」(おいづき)する例などがある。以下のような刺突具がある。

- モリ(銛)

- モリはクジラや海洋の大型魚の刺突に用いられた遊撃刺突具。

- ヤス(簎・矠)

- 長い柄の先端に、数本の尖った鉄製の突き刺し具が付けられている。

- カギ(鉤)

- 長い柄の先端に、先端が曲がった鉤状の金属が付けられている。

- むつかけ

- 有明海の干潟に生息するムツゴロウを捕獲する漁法。

陥穽漁法

陥穽漁法とは、魚類の習性(遡上や降下性)を利用する、餌で誘導する、水流を利用するなど、さまざまな工夫によって魚を誘い込み、何らかのしかけ・罠によって魚を逃げられないようにする漁法である。以下のようなしかけ、漁具がある。

潜水漁法(潜水器漁業)

素潜りまたは潜水器具を着用して、素手または刺突具など道具を用いて水生動物を捕獲する。

その他

- 拘引漁業 - ウナギ・貝などの目的物を引っかける拘引具を用いる漁業。

- 掻剥漁業 - 水底を掻き回し貝・イワムシ類などの目的物を取る掻剥具を用いる漁業。

- 挟捩漁業 - 貝・海藻類などの目的物をはさみ取る、絡ませて取る漁業。

- 石打漁 - 水中の石を別の石やハンマーなどで打ち、その衝撃で魚を麻痺させ浮いてきたところを拾う原始的な漁法。日本では河川によっては禁止されている。

- 動物漁法 - 飼い慣らした動物を使役する漁法。鵜に魚を捕らせる鵜飼いやカワウソで網に追い込むなど伝統漁法として残っている。

日本で禁止されている漁法

- 爆発漁法

- 爆発物をもちいて、水中の魚群を気絶させ、または死亡させて、漁獲する。海獣捕獲を目的とする場合を除き、水産資源保護法第5条により禁止されている。

- 毒流し漁

- 青酸、樒、椿の油粕、山椒などの毒物を流して魚群を浮上させる漁法。毒もみ、毒流し、アメながし、根流しとも呼ばれる。調査研究のため農林水産大臣の許可を得た場合を除き、水産資源保護法第6条により禁止されている。

- 電気ショック漁法

- 電気ショッカー、エレクトロフィッシャー、鉛蓄電池などによって電流を流して、魚群に電気的ショックを与えて気絶させ、浮上させる漁法。ビリとも呼ばれる。各県の漁業調整規則などにより、有害魚種駆除の目的で許可を受けた場合以外、原則的に禁止されている。カジキの突きん棒漁では先端から電流を流す銛が使われており、こちらは合法である[3]。

- 一本釣り

- 棒またはロープに多数のスマルを付けた漁具を海底に定置させるか船で引き、根魚を引っ掛けて採取する漁法。無差別に魚介類を傷つけることから、地域によって禁止・制限されている[4]。

日本では免許を持たない人がヤスで刺突漁を行うのは問題ないが、同じことを水中メガネを付けて行うと漁業権を侵害したことになる[5]。

脚注

- ^ The State of World Fisheries and Aquaculture 2016(国際連合食糧農業機関(国際連合食糧農業機関)pdfファイル。P.3

- ^ “【見突き漁】”. 日本財団. 2016年1月9日閲覧。

- ^ 一本釣り - マリン製品 - ヤマハ発動機

- ^ 金田 1995, pp. 140–147.

- ^ 亀井まさのり『あぁ、そういうことか!漁業のしくみ』恒星社厚生閣、2013年、ISBN 9784769912965 pp.57-58,114.

参考文献

- 桜田勝徳 『漁撈の伝統』、岩崎美術社<民俗民芸双書>、1977年

- 森浩一編『日本民俗文化体系13 技術と民俗(上)海と山の生活技術史』、小学館、1995年(普及版)

- 大林太良編『日本民俗文化体系5 山民と海人 非平地民の生活と伝承』、小学館、1995年(普及版)

- 金田禎之『和文・英文 日本の漁業と漁法』成山堂書店、1995年。ISBN 4425810910。

- 田辺悟 『網』(ものと人間の文化史 106)、法政大学出版局、2002年

関連項目

外部リンク

漁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 01:52 UTC 版)

日本各地で「ツガネ」「ツガニ」(津蟹)、「川ガニ」、「ヤマタロウ」(山太郎)などという方言(地方名)で呼ばれ、古来食用にされてきた。漁期は春のほか、秋から冬にかけて産卵のために川を下るモクズガニを狙い、梁のような仕切りを併用した籠漁などが行われる。 消費傾向は地域により差があり、多くの地域で地元で自家消費される他、県内で販売され消費される地域が多い。九州は消費の盛んな地域であり、鹿児島県、宮崎県、大分県のほか島根県などから福岡県など北九州方面へ出荷されている。炭坑のあった筑豊地方では、「穴から出られる」という縁起担ぎのために食する習慣があった。また北陸地方(富山県や福井県)から関西・中京方面へ出荷されることもある。四国では仁淀川や四万十川産が有名である。取引きされる場合、多くはkgあたり1000円から2000円程度の卸値で扱われるが、関東や九州などの一部の地域では季節により3000円以上の高値が付くこともある。秋田県由利本荘市では例年5月、「子吉川ガニまつり」を開いて、観光にも役立てている。

※この「漁」の解説は、「モクズガニ」の解説の一部です。

「漁」を含む「モクズガニ」の記事については、「モクズガニ」の概要を参照ください。

漁

漁

「漁」の例文・使い方・用例・文例

- >> 「漁」を含む用語の索引

- 漁のページへのリンク

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈

〈![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈

〈