ski

「ski」とは・「ski」の意味

「ski」は、雪の上を滑るための板状の器具を指す。また、その器具を使って雪の上を滑走するスポーツのことも指す。過去形は「skied」、進行形は「skiing」、過去分詞は「skied」であり、三人称単数形は「skis」である。「ski」の発音・読み方

「ski」の発音は/skíː/で、日本語では一般的に「スキー」と読まれる。「ski」の語源・由来

「ski」の語源は、古ノルド語の「skíð」であり、木片や板を意味する。その後、スカンディナビア語において「スキー」という意味で使われるようになり、英語にも取り入れられた。「ski」の類語

「ski」の類語には、「snowboard」(スノーボード)や「cross-country ski」(クロスカントリースキー)などがある。「skiing」と「ski」の違い

「ski」は、雪の上を滑るための器具やスポーツを指すのに対して、「skiing」は、そのスポーツを行っている最中の状態を表す。例えば、「I love skiing」は「私はスキーが大好きだ」という意味になる。「ski」を含む用語・関連する用語

「skiゲーム」とは

「skiゲーム」は、スキーを題材にしたコンピューターゲームの総称である。プレイヤーはスキーヤーとなり、様々なコースを滑走してポイントを獲得する。「ski」の使い方・例文

1. I went skiing last weekend.(先週末、スキーに行った。)2. She bought a new pair of skis.(彼女は新しいスキー板を買った。)

3. He is learning how to ski.(彼はスキーのやり方を学んでいる。)

4. The ski resort was crowded.(スキー場は混雑していた。)

5. They are skiing down the slope.(彼らは斜面を滑っている。)

6. The ski lift takes you to the top of the mountain.(スキーリフトは山頂まで連れて行ってくれる。)

7. She is a professional ski instructor.(彼女はプロのスキーインストラクターだ。)

8. The ski season starts in December.(スキーシーズンは12月に始まる。)

9. I need to rent ski equipment.(スキー用品をレンタルする必要がある。)

10. The ski lodge offers comfortable accommodations.(スキーロッジは快適な宿泊施設を提供している。)

スキー【ski】

スキー

スキー

スキー―八年型パール

スキー

スキー

スキー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/24 13:54 UTC 版)

|

|

スキー(英: skiing)は、2枚もしくは1枚の専用の板を両足に履き、雪上をより素早く降りるための移動手段として用いられている。語源はノルウェー語で「薄い板」を指す「スキー」から。漢名は滑雪。冬に特に人気のあるアウトドアスポーツ。

ヨーロッパのアルプス地方で普及したアルペンスキーを楽しむ人が多いが、クロスカントリースキーやテレマークスキーのような、アルペンスキーより先にノルウェーのスカンディナヴィア半島で発展したノルディックスキーも同じく人気がある。

日本では積雪期にも宿屋が営業する温泉地に愛好者が集まり、やがてスキー場として発展した(山形県の五色温泉や長野県の野沢温泉がその奔り)。

スキーの歴史

スキーの発祥は、紀元前2500年頃から積雪期に交通手段、あるいは狩人が獲物を追って雪の山野を移動する手段であると推定されており、古代のスキーと思われるものが北欧をはじめとしてシベリア・中国・朝鮮半島・樺太など広範囲で発見されている。

中国では、紀元前8000年頃の壁画にスキーをしていると考えられる姿が描かれていて、ロシアでは紀元前6000年頃のスキーの遺跡が発掘されている[1]。ノルウェーのスカンディナヴィア半島で、紀元前2500年ごろの壁画に狩りをする人達のスキーを履いた姿が描かれていて、その他にもスカンディナビア半島の丘陵地に住む人々の間にスキーの神としてウルとスカディが伝承されている[2]。また、樺太や沿海州のアイヌ民族が用いた「ストー」や、朝鮮半島の山岳地帯で用いられた「ソルメ」など、雪上を歩き、滑走する機能を持つスキーの原型と考えられている[2]。日本での古いスキーの記述は、1794年に菅江真澄が描いた「立ちソリ」や1808年に間宮林蔵が樺太から沿海州方面を探検したのちに表した『北蝦夷図説』の中にある、スキーを履いている樺太アイヌの絵図がある[2]。

19世紀中頃からノルウェー南部のテレマルク 地方を中心にスポーツや、登山者の山麓での移動手段や、西洋のアルプス地方の弓術と組み合わせた戦の技術として進化を遂げた。スキー自体を楽しむ人々が増えるにつれてスキーの練習に適した斜面のある山麓に練習場(ゲレンデ)ができ、本来の目的から独立したスポーツの場としてスキー場と呼ばれるようになった。

1825年、テレマルク地方に生まれたソンドレ・ノルハイムによって「歩く、飛ぶ、滑る」といった現代まで残るスキー技術がスポーツとして確立され、1860年代には、スキー板とスキー靴を固定するビンディングが考案される。これが近代ノルディックスキーの始まりである。

1870年代になるとスキーが戦争用のものから移動の早さや飛距離を競う近代スポーツとして登場するようになり、1879年にはノルウェーのクリスチャニアオスロにて初の大規模なスキー大会が開催された。この大会にクリスチャニアのテレマルク地方から参加・活躍した少年達の技法が注目され、「テレマーク技術」として広がる。その後1883年にはスキー連盟が設立された[3]。

1880年に、フリチョフ・ナンセンがスキーでのグリーンランド横断に成功した事でスキーが世界の関心を集め、ナンセンの『グリーンランド横断記』に強い刺激を受けたオーストリアのマチアス・ツダルスキーが、踵を固定して滑降時の安定を図る「リリエンフェルト式バインディング」を考案し、併せて1896年には急峻なアルプスの山岳滑降に適応する一本杖の「リリエンフェルター・シーラウフ・テヒニック(リリエンフェルト・スキー滑降術)」も発表した。この事でシュテムなどの技術が体系化され、アルペンスキーの根源になった[4]。

一方で、マチアス・ツダルスキーの技術はテレマークやクリスチャニアの技術を主張するノルウェー派との間で論争を引き起こす事となるが、20世紀に入ってオーストリアの将校・ゲオルク・ビルゲリーがノルウェー派とマチアス・ツダルスキーの両方の技術長所を取り入れた二本杖のシュテムを中心とした技術を発表し、一応の決着を見た[4]。

1907年、ハンネス・シュナイダーによって、オーストリアのサンクト・アントンなどにスキー学校が設立される。シュナイダーによって、アルプスの急峻な山々の滑降に対応し シュテムなどの技術が体系化された。これは「アールベルグ・バイブル(アールベルグスキー術)」と呼ばれ、後のアルペンスキー技術に多大な影響を与えた。この技術と書籍は日本にも輸入され、さらにシュナイダー自身も1930年に来日し、滞在中に映画の上映・講演・雪上での実技指導を行っている[4]。

1921年にローザンヌのオリンピック会議で冬季オリンピックの開催が検討され、1924年にフランスのシャモニーにて第1回冬季オリンピック(シャモニーオリンピック)が開催された。この大会ではクロスカントリースキー、ノルディック複合、スキージャンプがスキー競技として採用されている。冬季オリンピック開催の同年には国際スキー連盟 (FIS) も誕生した。アルペン競技は第4回のガルミッシュ=パルテンキルヒェンオリンピック(1936年)から採用されている[5]。

1930年頃、オーストリア・チロル地方の「インスブルック派」と呼ばれる人々が、アールベルグスキー術でのシュテム技術の高速滑走の不利を感じて新しい技術を模索していたが、その中でアントン・ゼーロスはシュテム技術を用いずに立ち上がり抜重とローテーションを回転原動力としたパラレル技術を考案し、「テンポ・パラレルシュブンク」を完成した。その後、エミール・アレがアントン・ゼーロスの技術を徹底的に研究して、自ら世界チャンピオンの実績を残し、その技術を「スキー・フランセ(フランス・スキー術)」として発表した[5]。その一方で、オーストリアのトニイ・ドウチアとクルト・ラインルは身体をひねり込むローテーションを否定して外向・外傾の技術を主張し、1933年に「今日のスキー」を出版した[6]。またミュンヘン大学のオイゲン・マティアス教授は、スキー傷害の観点からローテーションを使わない技術を模索し、サンモリッツのスキー学校長ジョバニ・テスタとの共同研究で1936年に「自然なスキー」を出版した[5]。なお、日本においては1940年に「今日のスキー」が、1941年には「スキー・フランセ」がそれぞれ邦訳出版され、ほぼ時を同じくしてそれぞれの技術が日本に紹介される事となった[6]。

1951年にはオーストリアのツールスで「第1回国際スキー教育会議(略称、インタースキー、以降も同様)」が開催され、以後2年ごとに開催される[6]。

1955年開催の「第3回インタースキー」においては、シュテファン・クルッケンハウザー教授によってオーストリアの伝統的なシュテム技術を改善し、新たに「バインシュピール技術」を発表、同年に「オーストリア・スキー教程」を発刊した[6]。バインシュピール技術が世界各国から注目された事で、フランス提唱のローテーション技術との間で激しい論争が展開されるが、この事が一般スキーヤーの技術と指導法に対する関心を集めてスキー普及にも貢献した。その一方で、その後のより高速を求める競技スキーの世界で技術の共通化傾向が見られるようになり、1968年のアスペンで行われた「第8回インタースキー」において「世界のスキーはひとつ」をキャッチフレーズに、各国の技術の長所を取り入れた、現在のスキー技術に通じる技術の融合の方針へと進んでいった[7]。その後「第9回インタースキー」(ガルミッシュ・パルテンキルヘン)において、「ヴェーレンテクニック(オーストリア)」「アバルマン(フランス)」「シュロイダーテクニック(西ドイツ)」「OKテクニック(スイス)」「曲進系(日本)」といった各国開発の技術が発表されたが、名称の違いこそあれ、技術内容は類似していた。これらの技術を確固たる理論構成に導く研究をしたのがオーストリアのフランツ・ポピヒラーで、1974年に「新オーストリア・スキー教程」を出版し、下肢の運動ではなく、ナチュラルスタンス(自然体)でシンプルかつ機能的な運動というコンセプトとした考えの元に「シュヴィンゲン技術」と名付け、「プルークボーゲン」「シュテムターン」「パラレルウムシュタイゲン」「パラレルターン」「シェーレンウムシュタイゲン」に系統づけて理論化し、1991年の「第14回インタースキー」(オーストリア・サンアントン)において発表し、世界的に大きな影響を与えた[7]。

1980年代になると交互操作とステップ系の技術に関心が集まり、1983年の「第12回インタースキー」(イタリア)において日本が人間の基本動作である「バイベタリズム」をターンの主運動とする独自の指導法を提唱した。これは「シュヴィンゲン」とともに注目を引く事となった[7]。

1990年代からカービングスキーやショートスキーなど、ターンのしやすい板が普及し、この事でかつてのバインシュピール的なスキー技術が影をひそめる事となる。2003年にはオーストリアが「第17回インタースキー」(スイス・で開催)において「パラレルカービングターン技術」としての成果を発表した[7]。

2010年頃からはバックカントリーの人気の高まりから、トップ側が反り上がったロッカーと呼ばれる技術を用いた板が広まってきた。

日本への伝来と潮流

日本におけるスキーの伝来は明治時代後期の1890年代からだが、1911年(明治44年)1月12日に新潟県中頸城郡高田町(現・上越市)において、オーストリア=ハンガリー帝国陸軍少佐(オーストリア=ハンガリー帝国時代)のテオドール・エードラー・フォン・レルヒ(テオドール・エドレル・フォン・レルヒとも)が陸軍第13師団に着任し、歩兵第58連隊の営庭を利用して堀内文次郎連隊長や鶴見宜信大尉らスキー専修員を含む軍人に技術を伝授したことが、日本における本格的なスキー普及の第一歩とされ、かつ、日本におけるスキー発祥と言われている。この史実にちなんで、全日本スキー連盟では2003年に1月12日を「スキーの日」と制定した[8][9]。

レルヒは日本陸軍の長岡外史中将が率いる第13師団の御用商人でもあり、高田町を本拠にする実業家である五十嵐彌五八(後に辰豊と改名)の経営する旅館「高陽館」に寄宿して高田歩兵第58連隊に着任、その翌年の1912年には北海道旭川第7師団に着任した[9]。

レルヒ以前、1908年に札幌農学校のスイス人講師が2本杖のスキーを滑ってみせたこと(詳細は三角山を参照のこと)、また1916年に欧州から帰国した遠藤吉三郎がノルウェー式の2本杖スキーを普及させたことから北海道では2本杖が主流となった。また、1923年には第一回全日本スキー選手権大会が開催され、2本杖が1本杖を成績で圧倒したことから、全国的にも2本杖が主流となっていった。

スキーは登山用具としても注目され、1923年1月には、当時の日本登山界のリーダーである槇有恒、板倉勝宣、三田幸夫が冬の立山登山に利用した(板倉は帰路遭難死)[10]。

1924年のシャモニーオリンピック開催と国際スキー連盟誕生を受け、日本では翌年の1925年に全日本スキー連盟が創設された[5]。

1940年と1941年に相次いで、「今日のスキー」と「スキー・フランセ」がそれぞれ邦訳出版され、それぞれの技術が紹介されるが(上記参照)、日本のスキー関係者の間では「外傾技術」に共鳴する人が多く、1947年(昭和22年)には外傾技術を中心とした全日本スキー連盟のテキスト「一般スキー術」が出版された[6]。しかし当時でも少なからずローテーション技術を主張する声があり、1954年(昭和29年)にピエール・ギョーとアンリ・オレイエが来日して全国各地でフランス・スキー技術の指導が行われた事でローテーション技術と外傾技術の議論が活発に行われた[6]。

1958年(昭和33年)に「オーストリア・スキー教程」が日本でも出版され、その直後にはオーストリア職業スキー教師連盟のルディ・マットが来日し、全国各地でオーストリアスキー技術が紹介・指導された[11]事で日本のスキー技術はオーストリア・スキーに傾倒していき、1959年(昭和34年)にはバインシュピール技術が基となる「SAJスキーテキスト」が発刊された[11]。その後の1960年(昭和35年)にルディ・マットが再来日したほか、1963年(昭和38年)にはオーストリア国立スキー学校総責任者のシュテファン・クルッケンハウザー教授とデモンストレーターのフランツ・フルトナー他2名が来日して、全国各地で講演・映画上映・実地指導を行い[11]、これを受けてバインシュピール技術が日本のスキー界に根付いていった。

1965年(昭和40年)には「第7回インタースキー」(オーストリア・バドガシュタイン)に、日本から初めて10名(うちデモンストレーター5名)の代表団が送り込まれた[11]。以降、日本は毎回参加し、1979年(昭和54年)にはアジア初となる日本・蔵王で「第11回インタースキー」が、1995年(平成7年)には日本・野沢温泉で「第15回インタースキー」が開催された[12]。

- その他

- アルペンスキーではないが、北海道・サハリンの先住民アイヌにおいては、雪中かんじきとして2種の履物ヌソオフトとストーが見られる。ヌソは犬ぞりの意味で御者が身に着ける幅が広いスキーのような形状の物で、ストーは当時の新聞では露式寒敷とされていたロシアやサハリンから伝来したカンジキ式スキーである。こういった物が日本には伝来していたが、日本には20世紀に至るまでスキーは定着していなかった[13]。

日本における競技スキーの潮流

1923年(大正12年)に、第1回冬季オリンピック大会の選考会を兼ねて、北海道小樽で第1回全日本スキー選手権大会が開催された[14]。

冬季オリンピックの参加は1928年(昭和3年)の第2回冬季オリンピック(スイス・サンモリッツ大会)が初となり、7名の選手が送り込まれた[14]。

1956年(昭和31年)には第7回冬季オリンピック(イタリア・コルチナ・ダンペッツオ大会)に参加した回転(スラローム)選手の猪谷千春が2位に入賞し、日本初のメダリストとなった[14]。

以降の日本のスキーに関連した冬季オリンピック(メダリスト)については以下を参照の事。

- 第11回冬季オリンピック(日本・札幌)

- 第13回冬季オリンピック(アメリカ・レークプラシッド)

- 第16回冬季オリンピック(フランス・アルベールビル)

- 第17回冬季オリンピック(ノルウェー・リレハンメル)

- 第18回冬季オリンピック(日本・長野)

- 第19回冬季オリンピック(アメリカ・ソルトレークシティ)

- 第22回冬季オリンピック(ロシア・ソチ)

- 第23回冬季オリンピック(韓国・平昌)

- 第24回冬季オリンピック(中国・北京)

またメダルには届かなかったが、第20回冬季オリンピック(イタリア・トリノ)では皆川賢太郎が4位に入賞、湯浅直樹が7位に入賞し、アルペンスキーでは猪谷千春以来50年ぶりの入賞を果たしている。

オリンピック以外では、ノルディック複合個人総合で1993年(平成5年)から1995年(平成7年)にかけてのワールドカップ(ノルディック複合)で荻原健司が3連覇を成し遂げ、さらに1995年での世界選手権でもこの種目で優勝している。また、アルペンスキーでは海和俊宏・岡部哲也・木村公宣がワールドカップ(アルペン)で上位入賞を果たしている[14]。

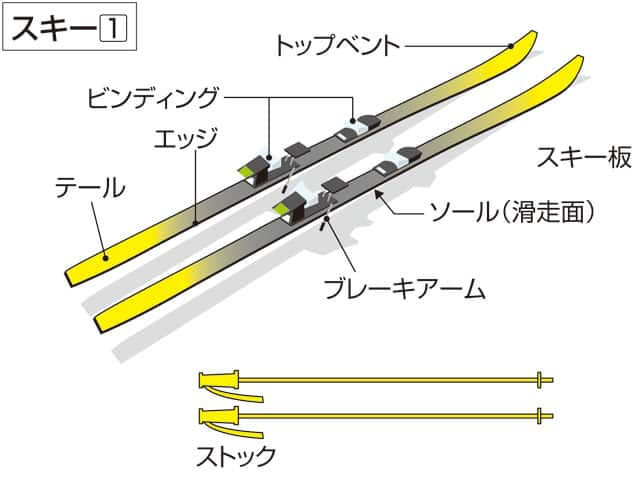

必要な用具

スキーで雪上を歩行したり、ジャンプ、滑降、登行するために、以下のような用具が必要である。

また、身に付けるものに

などがあると良い。

アルペンスキー技術

アルペンスキー技術は大きく分けて、推進技術と制動技術の2種類に分類される。推進のものには、真下方向に向かって真っ直ぐに滑る直滑降やレールターン・カービングターンなどがある。制動のものには、谷脚に体重を乗せ、板はフォールライン(最大傾斜線)に垂直または斜滑降方向に向きつつ、真下や斜め方向に向かってスキー板をずらして滑る横滑りや、プフルークボーゲン・ステムターンと、パラレルターンにおけるスキッディングターンなどがある。

スキー競技

関連団体

- 国際スキー連盟 (FIS)

- 全日本スキー連盟 (SAJ)

- 日本職業スキー教師協会(日本プロスキー教師協会) (SIA)

陸上用スキー

- カービングローラー、RSV - インラインスケートやツリス等よりもスキー板に近いローラースキー。

- ローラースキー - クロスカントリースキーに近い状態でトーレーニングができるように開発されたローラースキー。

- グラススキー - キャタピラベルト状のスキー用具グラススキーを使用し芝の上を滑る。

- プラスノースキー - プラスチック製ブラシマットが敷かれたゲレンデに水を撒き、スキー板で滑る人工芝スキー場。スノーマットはPIS・LAB(ピスラボ)、アストロターフ等がある。

- グレステン・スポーツ(グレステンスキー) - 雪のないゲレンデにグレステンの専用マットが敷かれ、グランジャーと呼ばれる特殊な車輪をつけた陸上スキー用具を使って滑る。グランジャーはアルペンスケートのほか、ミニホイールタイプなどもある。

脚注

- ^ http://www.bbc.com/travel/story/20101221-travelwise-where-did-skiing-come-from

- ^ a b c 日本スキー教程, p. 8「第1章 スキーの歴史 (1)スキーの始まり 1)スキーのルーツ」.

- ^ 日本スキー教程, p. 8-9「第1章 スキーの歴史 (2)近代スキーの興隆と発展 2)スポーツとしてのスキーの興隆」.

- ^ a b c 日本スキー教程, p. 9-10「第1章 スキーの歴史 (2)近代スキーの興隆と発展 2)アルペンスキーの興隆」.

- ^ a b c d 日本スキー教程, p. 11「第1章 スキーの歴史 (2)近代スキーの興隆と発展 4)競技スキーとアルペンスキーの技術の革新」.

- ^ a b c d e f 日本スキー教程, p. 11-12「第1章 スキーの歴史 (3)現代のスキー 1)外傾技術とローテーション技術」.

- ^ a b c d 日本スキー教程, p. 14「第1章 スキーの歴史 (3)現代のスキー 4)世界のスキーはひとつ――技術論争の終焉」.

- ^ “スキーの日:レルヒ少佐を顕彰 上越で式典”. 毎日jp (毎日新聞). (2013年1月13日) 2013年1月15日閲覧。[リンク切れ]

- ^ a b 日本スキー教程, p. 11-12「第1章 スキーの歴史 (2)近代スキーの興隆と発展 3)日本の近代スキーの始まり」.

- ^ 立山カルデラ研究紀要第11号-芦峅ガイドの系譜p23 五十嶋一晃 2017年12月2日閲覧

- ^ a b c d 日本スキー教程, p. 11-12「第1章 スキーの歴史 (3)現代のスキー 2)バインシュピール技術と日本のスキーの発展」.

- ^ 日本スキー教程, p. 16「第1章 スキーの歴史 (3)現代のスキー 5)社会の変化とスキーの多様化」.

- ^ 中浦皓至「日本スキーの発祥前史についての文献的研究」『北海道大学大学院教育学研究科紀要』第84巻、北海道大学大学院、2001年、85-106頁、doi:10.14943/b.edu.84.85、ISSN 13457543、 NAID 120000970808。

- ^ a b c d 日本スキー教程, p. 16「第1章 スキーの歴史 (3)現代のスキー 4)日本における競技スキーの興隆と発展」.

参考文献

- 全日本スキー連盟『日本スキー教程』山と溪谷社、2018年11月。 ISBN 978-4-635-46021-7。

- イデア書院『長岡外史』イデア書院、1929年。 258-259頁。

- 白川朔風『朔風荘』1950年。 13-14頁、71-72頁。

- 坂部護郎『坂部護郎遺稿集』スキージャーナル、1976年。 40-41頁。

上記「歴史」において参考資料としている「日本スキー教程」については、書中にて以下の書籍を参考文献としている。内容は日本スキー教程P.17「第1章 スキーの歴史【参考文献】」より。

- 玉川学園教育研究所『シュナイダーとアールベルグスキー術』1930年。

- 坂部護郎『雪の王者 シュナイダーは語る』1930年。

- 全日本スキー連盟『全日本スキー連盟スキー教程』平凡社、1965年。

- 全日本スキー連盟『SAJスキー教程』スキージャーナル株式会社、1965年。

- 全日本スキー連盟『SAJスキー教程』スキージャーナル株式会社、1971年。

- 高田典衛『綬業としての体育』明治図書、1972年。

- 福岡孝行『日墺スキー 65年史』日墺スキー65周年記念事業出版、1976年。

- 福岡孝行『日本のスキー発達史』1976年。※上記「日墺スキー 65年史」からの抜粋

- 高橋藤樹『新体育 Vol.49 No.9 「雪中用具の発達」』1979年。

- 高橋隆『新体育 Vol.49 No.9 「雪中交通具としてのスキー」』1979年。

- 福岡孝行、福岡孝純『新版スキー』ベースボールマガジン社、1984年。

- 全日本スキー連盟『1986版 日本スキー教程』スキージャーナル株式会社、1986年。

- 財団法人日本体育協会『C級スポーツ指導員教本』1990年。※著者名は書籍中の原文のままとしている

- 財団法人日本体育協会『B級スポーツ指導員教本』1990年。※著者名は書籍中の原文のままとしている

- 全日本スキー連盟『日本スキー指導教本』スキージャーナル株式会社、1993年。

- 財団法人日本レクレーション協会『レクレーション・コーディネーター』1994年。※著者名は書籍中の原文のままとしている

- 全日本スキー連盟『日本スキー教程』スキージャーナル株式会社、1994年。

- 全日本スキー連盟 編『1994版 「日本スキー教程」』スキージャーナル株式会社、1994年。

- 全日本スキー連盟編『2000版 「日本スキー教程・指導理論編」』スキージャーナル株式会社、2000年。

- 全日本スキー連盟『日本スキー教程 指導理論編』スキージャーナル株式会社、2001年。

- 全日本スキー連盟『日本スキー教程 技術と指導』スキージャーナル株式会社、2003年。

- 全日本スキー連盟『安全へのシュプール』スキージャーナル株式会社、2004年。

- カール・ウイルヘルム・アムンセン 著、宇良島多浪 訳『ノルウェースキーはかくして始まった』。

関連項目

- 山スキー

- カービングスキー

- スキーボード

- スクォール - モノスキーのように一枚の板だが、さらに細く足を前後させて装着。スノーボードとスキーの中間的なスポーツ。

- スノースクート - 前後のスキー板に自転車のフレームとハンドルを付けたようなもの。

- スノーモト - スノーモートとも言う。スノースクートにサドルを付けたもの。マウンテンバイクの前輪にスキー板、後輪に無限軌道を付けたものは "KtraK"。

- チェアスキー

- スノーボード

- スキーブーム

- 清水礼留飛 - 「礼留飛」の名前が上記のテオドール・エドレル・フォン・レルヒに由来するスキージャンプ選手。

外部リンク

- 日本スキー発祥記念館(新潟県上越市) - テオドール・エドレル・フォン・レルヒが日本で初めて本格的なスキー指導をおこなった金谷山にある記念館。

- 日本スキー博物館(野沢温泉スキー場) - 株式会社野沢温泉が経営する博物館。

- 中国六大スキー場

- スキー場データベース - 現在の[いつの?]積雪情報・ゲレンデ情報を伝えるウェブメディア。

- 雪番長 - 全国400カ所のスキー場情報・天気・積雪を伝えるウェブメディア。

スキー(キャラクター:ジミー T.)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 01:02 UTC 版)

「ゲーム&ワリオ」の記事における「スキー(キャラクター:ジミー T.)」の解説

縦に持ったGamePadを傾けることで、スキーコースを滑るジミーを操作し、短時間でゴールまで導く。

※この「スキー(キャラクター:ジミー T.)」の解説は、「ゲーム&ワリオ」の解説の一部です。

「スキー(キャラクター:ジミー T.)」を含む「ゲーム&ワリオ」の記事については、「ゲーム&ワリオ」の概要を参照ください。

スキー

「スキー」の例文・使い方・用例・文例

- 彼のスキーの腕前は彼の友人みんなの称賛の的だった

- アルペンスキー

- ウイスキーのソーダ割り

- 彼はスキーを覚えようと試みた

- そのスキー板を買うのはちょっと待った方がいいよ.ニューモデルが出ると安くなるから

- 彼女はスキーに夢中になっている

- ウイスキーで喉がひりひりした

- こんどの週末は必ず君とスキーに行くつもりだ

- 最近のスキー熱

- ウイスキーを水で割る

- ウイスキーをもらおう.ダブルにしてくれ

- 彼女は紅茶にウイスキーをたらした

- そのスキーのゲレンデは終わりのほうで急降下していた

- 私はウイスキーもブランデーも好きではない

- 私の一番の楽しみはスキーです

- スキーではとても彼には及ばない

- 極上のウイスキー

- このスキー斜面はゆるやかに右の方に傾斜している

- 君はスキーの筋がいい

- 彼はスキーをやめてしまった

スキーと同じ種類の言葉

- スキーのページへのリンク