日本自動車殿堂

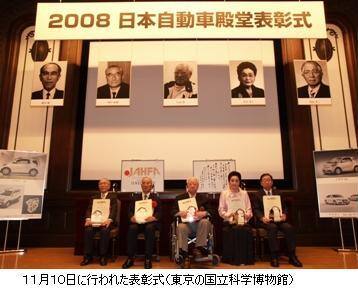

特定非営利活動法人の日本自動車殿堂(JAHFA、小口泰平会長=芝浦工大名誉学長)が11月10日、東京・上野の国立科学博物館で08年度(第8回)日本自動車殿堂表彰式を行いました。独自の理念をもって日米自動車市場をひらいた元米国日産社長の片山豊氏(99歳)ら5人が選ばれ、殿堂入りを果たしました。また殿堂の08~09年カーオブザイヤーにはトヨタ自動車の「iQ」を選出しました。低燃費ながら高い安全性、運動性能を兼ね備えて新しいコンパクトカー像をつくり出したことが評価されました。

特定非営利活動法人の日本自動車殿堂(JAHFA、小口泰平会長=芝浦工大名誉学長)が11月10日、東京・上野の国立科学博物館で08年度(第8回)日本自動車殿堂表彰式を行いました。独自の理念をもって日米自動車市場をひらいた元米国日産社長の片山豊氏(99歳)ら5人が選ばれ、殿堂入りを果たしました。また殿堂の08~09年カーオブザイヤーにはトヨタ自動車の「iQ」を選出しました。低燃費ながら高い安全性、運動性能を兼ね備えて新しいコンパクトカー像をつくり出したことが評価されました。自動車殿堂は小口会長が呼びかけ、国立科学博物館の鈴木一義理工学研究部研究主幹ら学識経験者や自動車評論家を中心とする理事・会員約20人、ノーベル賞受賞者の江崎玲於奈氏や奥島孝康元早稲田大学総長ら顧問約10人で発足しました。01年から毎年5~6人の殿堂入りを選び、今年の5人を含めて44人が殿堂者になっています。

日本の自動車産業は欧米の自動車技術や産業を学ぶところから出発しましたが、現在、生産量や性能・品質、環境対応など世界の水準を凌駕(りょうが)し、わが国の主要産業の地位を得ています。周辺の関連産業分野を含め、自動車は高度な工業製品であり、先人たちのさまざまな工夫と叡智(えいち)があってはじめて、今日の地位を築くことができたわけです。しかし、こうした努力の足跡は時の経過とともに埋もれ、その多くが忘れ去られることが世の常です。優れた自動車の産業・学術・文化などに情熱を傾けた人々と、その偉業を永く後世に伝承してゆくことが必要との考えから、殿堂は設立されました。

小口会長は「技術立国と呼ばれるわが国にあって、その未来を担う青少年たちが、有用な技術の成果に目を向け、技術力や創造性の大切さ、発明や工夫の面白さを認識するためにも、この活動は意義あるものと考える」と、殿堂の意義を説明しています。

自動車殿堂は米国と欧州にもありますが、日本の場合は産業、技術だけでなく、“文化”にも着目している点が特色だそうです。最近、産業遺産や機械遺産など、先人の偉大な足跡を新しい知識や発想の参考にしようという温故知新の流れが出ています。自動車殿堂はそのさきがけといえるかもしれません。

今年殿堂入りしたのは片山氏のほか、電気自動車、ガソリン車の開発で多大な功績を上げた元日産自動車専務・元日産ディーゼル工業副社長の田中次郎氏(91歳)、スズキ初の軽自動車の開発をリードした稲川誠一元スズキ会長(83歳)、2輪車産業黎明期に性能評価を通じて基礎技術の確立に貢献した景山克三日本大学名誉教授(故人)、交通安全適性テストの開発、普及に尽力した美安達子電脳社長(79歳)。美安氏は女性初の殿堂入りです。

ちなみに、殿堂の選考は「自動車社会構築の功労者」を主題とし、①技術分野=日本の自動車技術開発に尽力された方②産業分野=日本の自動車及び自動車産業の基盤を開拓された方③学術分野=日本の自動車工学・学術に貢献された方④社会分野=日本の自動車社会(自動車交通・道路・行政・安全環境活動など)および自動車文化(スポーツ・アートなど)の発展に貢献された方―のいずれかを満たす方とする、となっています。

(掲載日:2008/11/27)

日本自動車殿堂

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/24 04:25 UTC 版)

| 略称 | JAHFA |

|---|---|

| 国籍 |  日本 日本 |

| 格付 | 特定非営利活動法人 |

| 法人番号 | 4011205001431 |

| 設立日 | 2001年11月2日 |

| 代表者 | 藤本隆宏 |

| 郵便番号 | 101-0051 |

| 事務所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目32番地[1] |

| 外部リンク | http://www.jahfa.jp/ |

日本自動車殿堂は、「日本における自動車産業・学術・文化などの発展に寄与し、豊かな自動車社会の構築に貢献した人々の偉業を讃え、殿堂入りとして顕彰し、永く後世に伝承してゆくことを主な活動とする」[2]特定非営利活動法人。略称はJAHFA(ジャファ)。

殿堂者

- 2001年 - 藤沢武夫、梁瀬次郎、平尾収、石橋正二郎、本田宗一郎、豊田喜一郎

- 2002年 - 鈴木修、高橋国光、橋本増治郎、隈部一雄、豊川順彌

- 2003年 - 西田通弘、近藤政市、浅原源七、梶祐輔、神谷正太郎

- 2004年 - 山本峰雄、百瀬晋六、久米是志、前田彰三、カルロス・ゴーン、長谷川龍雄

- 2005年 - 富塚清、中村良夫、櫻井眞一郎、信元安貞、五十嵐平達

- 2006年 - 川本信彦、亘理厚、小堀保三郎、古庄宏輔、関敏郎

- 2007年 - 大野耐一、山本健一、中塚武司、荻原八郎、宇留野藤雄、鈴木賢七郎

- 2008年 - 美安達子、景山克三、田中次郎、稲川誠一、片山豊

- 2009年 - 古浜庄一、齋藤孟、久保富夫、内海倫、大橋孝至

- 2010年 - 高田重一郎、井口雅一、星子勇、八木静夫、太田祐雄

- 2011年 - 鈴木孝、吉田真太郎、鮎川義介、矢野倖一

- 2012年 - 川上源一、三本和彦、原禎一、塩地茂生

- 2013年 - 富谷龍一、水澤譲治、小林彰太郎、ウィリアム・ゴーハム

- 2014年 - 島津楢蔵、濱脇洋二、伊藤正男、佐々木烈

- 2017年 - 宮川秀之、高島鎮雄、木村治夫、鈴木孝幸

- 2018年 - 大倉喜七郎、中川良一、秋山良雄

- 2019年 - 小杉二郎、染谷常雄、大槻幸雄[3]

- 2020年 - 岡並木、平井敏彦、伊藤修令

- 2021年 - 豊田英二、森美樹、長山泰久、井巻久一

- 2022年 - 山羽虎夫、中村健也、増田忠、篠塚建次郎

- 2023年 - 豊田章一郎、小口泰平、佐野彰一、相川哲郎

- 2024年 - 酒井文人、下川浩一、内山田竹志、大聖泰弘、原昌宏

歴史遺産車

- 2003年 - マツダ・コスモスポーツ

- 2004年 - スバル・360

- 2005年 - ホンダ・シビック

- 2006年 - トヨペット・クラウン

- 2007年 - ダイハツ・ミゼット

- 2008年 - スズキ・スズライト

- 2009年 - ホンダ・スーパーカブ

- 2010年 - 三菱・500

- 2011年 - ダットサン・12型フェートン

- 2012年 - トヨタ・スポーツ800

- 2013年 - ホンダ・N360

- 2014年 - いすゞ・117クーペ

- 2017年 - スバル・1000、ダイハツ・ツバサ号三輪トラック、トヨタ・ランドクルーザー40系、プリンス・スカイラインGT

- 2018年 - 日野・アンダーフロアーエンヂンバスBD10型、トヨタ・カローラ、ホンダ・ドリームCB750FOUR

- 2019年 - 三菱A型、いすゞエルフTL151型、ヤマハスポーツSR400、マツダ/ユーノスロードスター[3]

- 2020年 - トヨペット ライトトラック SKB、ホンダ RA272、初代スズキ・ジムニー(LJ10型)[4]

- 2021年 - カワサキ・Z1/Z2、日産・Be-1、トヨタ・セルシオ/レクサス・LS400

- 2022年 - 筑波号、日産・フェアレディZ(初代)/ダットサン・240Z、スズキ・GSX1100S KATANA / GSX750S、トヨタ・プリウス(初代)

- 2023年 - オートモ号、ダットサン・ブルーバード(510型)/ダットサン・510、三菱・パジェロ(初代)、マツダ・787B

- 2024年 - NS号、トヨタ・2000GT、スズキ・アルト(初代)、スバル・レガシィ(初代)

イヤー賞

当該年度の最も優れた乗用車およびその開発チームを表彰するもので、「カーオブザイヤー」、「インポートカーオブザイヤー」、「カーデザインオブザイヤー」、「カーテクノロジーオブザイヤー」の4賞がある[5]。

脚注

- ^ 東京都生活文化スポーツ局

- ^ http://www.jahfa.jp/%E7%90%86%E5%BF%B5/

- ^ a b c d e f “2019殿堂者(殿堂入り)2019歴史遺産車2019~2020殿堂イヤー賞” (PDF). 日本自動車殿堂 (2019年11月8日). 2019年11月19日閲覧。

- ^ “スズキの初代「ジムニー」が日本自動車殿堂の歴史遺産車に選定”. Car Watch (Impress). (2020年11月6日) 2020年11月7日閲覧。

- ^ 日本自動車殿堂イヤー賞選考要領(日本自動車殿堂)

外部リンク

- 日本自動車殿堂のページへのリンク