あしかが‐もとうじ〔‐もとうぢ〕【足利基氏】

足利基氏

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/10 18:59 UTC 版)

|

|

|

|---|---|

足利基氏像

|

|

| 時代 | 南北朝時代 |

| 生誕 | 興国元年/暦応3年3月5日 (1340年4月2日) |

| 死没 | 正平22年/貞治6年4月26日 (1367年5月25日) |

| 改名 | 光王・亀若丸(ともに幼名)→基氏 |

| 別名 | 入間川殿 |

| 戒名 | 瑞泉寺玉巌道昕 |

| 墓所 | 神奈川県鎌倉市の瑞泉寺 |

| 官位 | 従三位左兵衛督 |

| 幕府 | 室町幕府初代鎌倉公方 (在職:1349年 - 1367年) |

| 氏族 | 足利氏、鎌倉公方家 (足利将軍家) |

| 父母 | 父:足利尊氏、母:赤橋登子 |

| 兄弟 | 竹若丸、直冬、義詮、基氏、鶴王ほか |

| 妻 | 正室:清渓尼(畠山家国の娘) |

| 子 | 氏満、女(六角満高室) |

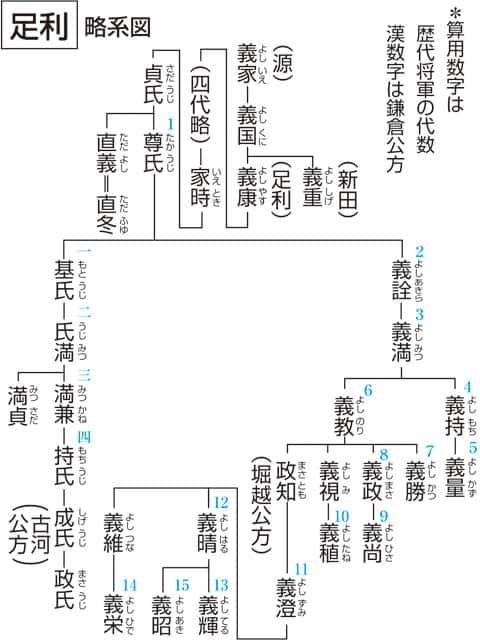

足利 基氏(あしかが もとうじ)は、南北朝時代の武将。初代鎌倉公方(在職:正平4年/貞和5年9月9日(1349年10月21日) - 正平22年/貞治6年4月26日(1367年5月25日)[1])。後の古河公方の家系の祖でもある。室町幕府初代将軍足利尊氏の四男で、母は正室の赤橋登子[2](登子の子としては次男)。

生涯

誕生

暦応3年(1340年)、父足利尊氏36歳、母赤橋登子35歳の時に誕生する。幼名は光王とも亀若ともいわれる。今川了俊は『難太平記』にて「光王御料」と呼んでいる[3]。基氏の兄弟には足利竹若丸・足利直冬・足利義詮・鶴王らがいる。

足利系図の中には基氏が叔父の足利直義の猶子となったと記すものが多い[4]。これに関しては、後述の鎌倉下向に際して直義の養子になったとする説[5]と、基氏が5歳の時点で直義の猶子となっていたとする説がある。後者の説は、康永3年(1344年)6月17日に、尊氏の実子かつ足利直義の猶子である男児が深削・着袴・学問始・弓始の人生儀式を催したという『師守記』の記録によるもので、この男児を『大日本史料』6編は足利直冬に比定しているが、深剃・着袴の儀礼は5歳頃に行われるとされており、特に着袴の儀礼は後の足利将軍家でも6代足利義教と義教の従兄弟が5歳の時に行われた事例がある[6]。このことから、この猶子の男児は当時23歳(最も若く見積もっても15歳)と推定される直冬ではなく、当時5歳の基氏ではないか[4]という説である。基氏が5歳の時点で直義の猶子となっていた場合、のちの上杉憲顕をはじめとする直義派の東国武将との関係を見る時にきわめて興味深い前提条件となること[7]が指摘されている。

鎌倉への下向

足利将軍家の内紛から発展した観応の擾乱が起こり、政務を担っていた直義が失脚すると、父尊氏は鎌倉にいた嫡男で基氏の兄義詮を、次期将軍として政務を担当させるため京都へ呼び戻し、正平4年/貞和5年(1349年)9月9日に次男である基氏を鎌倉公方として下向させ、鎌倉府として足利氏政権の出張所として機能させた。『難太平記』はこの義詮との公方交代を、尊氏・直義の合議の結果と記している[8]。兄義詮の入京とは対照的に、基氏が鎌倉に向かう際の俱奉の人数は100騎に満たない寂しい行列だった。基氏は当時10歳で、元服前の下向ということに洞院公賢が疑問を呈している[9]。鎌倉に下向した際、わずかな日数ではあるが鎌倉から京に出立する前の義詮と顔を合わせる機会があったとみられる[10]。この折、幼い基氏を補佐した執事(後の関東管領)の1人に上杉憲顕がいた。

兄義詮の代わりに鎌倉に派遣された基氏は、浄妙寺東隣にある足利氏の屋敷を居館として生活を始めた[11]。下向翌年の観応元年(1350年)3月には病にかかり、鶴岡社僧が殿中に赴いて不動護摩を修したり、御湯加持が行われた[12]ことが『鶴岡社務記録』に記録されている。同年4月には安穏太平祈祷のため下総国香取社に神馬を送り、8月10日には鶴岡社僧に天下静謐を祈らせるなど、鎌倉府の主としての行動を開始した[13]基氏だが、観応の擾乱に巻き込まれることになる。

観応の擾乱前期

当時の鎌倉府は幼い基氏を直義派の上杉憲顕と、高師直の養子の高師冬という2人の関東執事が支える体制をとっていた。同年(1350年)12月25日、師冬が基氏を連れて鎌倉を出て、相模国毛利荘湯山(神奈川県厚木市)に移動する。これは同年10月に出家した直義が京都から出奔し反撃に出た動きに呼応した[14]11月12日の常陸国信太荘(茨城県稲敷郡[15])での上杉能憲の挙兵、同年12月1日の上杉憲顕の自身の守護国である上野国へ下向といった[16]、常陸国や上野国で活発化した上杉氏一族の軍事行動へ対応するための動きだった。しかし、翌26日に師冬・基氏に同道していた直義派の近習と石塔義房が、尊氏派の近習の三戸七郎[注釈 1]・彦部次郎・屋代源蔵人を湯山坊中で討ち取るという騒擾が起きる[17]。基氏は石堂義房ら直義派に身柄を確保されて同月29日に鎌倉に連れ戻されるが、基氏の身柄を奪われた師冬はそのまま甲斐国に逃亡し、観応2年(1351年)正月17日に上杉憲将らに攻められ、須沢城(山梨県南アルプス市)にて敗死した[18]。

鎌倉に戻った基氏は、『生田本鎌倉大日記』によると観応2年(1351年)正月5日に元服前の12歳ながら判始(初めて花押を据える儀式)を行ったとされ[19]、着到状や感状のほか、軍勢催促状などの軍事関係文書に花押を据え始めた[注釈 2][17]。この行動の背景には、基氏を関東における直義派の旗頭として担ぐ必要に迫られた[21]上杉憲顕らの要請があったとみられている。あえて不安定な時期に基氏に判始を行わせたのは、憲顕が基氏を擁するという自らの正当性を顕示するためであり、直義派・上杉方の意図や意思を基氏の直状によって示すことで、東国における観応の擾乱を有利に進めようとしたという、政治的な意図があったとみられる[22]。

基氏の花押は個人的にも基氏敬慕の対象だった[23]直義の花押[24]を模したものとみられている[21]。基氏は終生同じ花押を使用しており[25]、後代の鎌倉公方・古河公方となる基氏の子孫(足利持氏を除く)の花押は、これに始まる「関東足利様」という、おおむね底線を水平に引く特徴を代々引き継いだ[26][注釈 3]。基氏の判始は憲顕ら直義派に利用され、政治的・軍事的目的でなされたものと推察される[28]が、基氏が花押を改めなかった理由として、その契機となりそうな直義の死や憲顕の没落といった機会が基氏の元服前の出来事だったこと、成人後しばらく文書を発給しておらず花押型を変える意識がなかったとみられること、本人の早逝が考えられている[29]。

観応2年(1351年)2月26日に上杉能憲が武庫川で高師直・高師泰を討ったが、これと同時期に基氏・憲顕が大軍を率いて上洛するという噂が京都方面で流れた[31]。しかし直義によって阻止された[32]という。

観応の擾乱後期

師直・師泰の死をもって擾乱の前期が終わりを告げたが、和解が成立したかに見えた尊氏と義詮・直義の間は再び緊張状態に陥る。尊氏・義詮の策謀を察知したといわれる直義が、観応2年(1351年)年8月1日に京都から没落し、擾乱の後期がはじまった[33]。基氏は同年9月に上野国世良田(群馬県太田市)に陣し、10月に下野国足利(栃木県足利市)に移った。これは京都から北陸経路で関東に向かった直義を迎え入れるのと同時に、北関東の尊氏派を牽制するための動きと考えられる[34]。基氏は9月21日に長楽寺に武蔵国長浜郷安保中務丞跡を寄進している。憲顕が基氏の下命を奉じ、憲将が請文を納めていることから、この父子が基氏に随行して軍勢も引き連れていたと考えられている[35]。直義は11月15日に鎌倉に入り[36]、基氏は同月に直義に俱奉してともに関東に赴いた者たちに対して感状を発給した[37]。ただし、こうした基氏の動きについては、当時事実上東国を支配していたのは上杉憲顕であり、当時12歳の基氏が主体的に行ったわけではない[36]という見解がある。

観応2年(1351年)12月29日、駿河国薩埵山(静岡県清水区)にて薩埵峠の戦いが行われた。『喜連川判鑑』は、この時基氏は尊氏と直義を調停しようとしたものの失敗し、安房国に逃れたと記している。しかし、これを裏付ける確実な一次史料はなく、真偽は不明である[38]。また『喜連川判鑑』は『太平記評判秘伝理尽鈔』を参照していることがほぼ確実だが『理尽鈔』は基氏の逃亡先を武蔵と記している[39]。この基氏の逃亡先の違いについて、建武4年(1335年)に北畠顕家の攻撃を受けた兄義詮が安房に逃れた先例に『喜連川判鑑』が倣ったのではないかと指摘するとともに、当時12歳の基氏が両者を調停したという記述は疑わしいとする研究がある[40]。基氏は伊豆国府(静岡県三島市)に本陣を置く直義と共にいたとする方が自然という見解もある[38]。

合戦は尊氏方が勝利し、尊氏は直義を伊豆山神社(静岡県熱海市)にて降伏させると[41]、翌年正月5日に鎌倉に共に入り浄妙寺境内の延福寺に幽閉した。そして、同年2月25日に基氏は鎌倉にて13歳で元服するが、その翌日の26日に直義は病死(暗殺とも)している[42]。基氏にとって観応の擾乱は人生儀礼だけでなく、近習の抗争、直義の死など激動の体験とともに記憶されたと思われる[37]。

尊氏の鎌倉下向期

直義死去の翌月となる正平7年/観応3年(1352年)閏2月に、新田義興・新田義宗ら東国の南朝勢が蜂起し、そこに先の尊氏方との合戦で敗れた上杉憲顕ら旧直義派の武将が加わった。この南朝方と尊氏方の戦いを武蔵野合戦という。この戦いで南朝方に攻められた基氏は鎌倉を支えきれず退去し、すでに人見原(東京都府中市)・金井原(東京都小金井市)で南朝軍と戦った尊氏が在陣する武蔵国石浜(東京都台東区など諸説あり)に向かい合流したという。合戦が同月28日の笛吹峠の戦いを以て尊氏方の勝利で決着し、新田軍は同年3月2日に鎌倉を放棄した。同月12日に尊氏は鎌倉に戻ったがこの時、基氏も共に鎌倉に戻ったと思われる[43]。その後しばらくの間は鎌倉にて尊氏と行動をともにした。3月には沙汰始の儀式を行い[44]、同年8月30日には従五位下・左馬頭に叙任された。尊氏が鎌倉にいた期間、政務に関わる文書はほとんど尊氏か執事の仁木頼章が発行しており、基氏の文書はほとんど残されていない[45]。

入間川御陣時代

正平8年/文和2年(1354年)7月29日、南朝方からの攻撃で近江や美濃に逃れる事態に陥った義詮を救援するため、尊氏が帰洛する。その前日に基氏は尊氏が補佐役として関東執事に指名した[46]畠山国清とともに鎌倉を出て、入間川に向かった。基氏は尊氏主導のもと延文4年(1359年)をさほど遡らない時期に国清の妹(畠山家国の娘)と結婚しており[47]、国清は基氏の義兄にあたる。基氏は執事の国清、宇都宮氏綱、河越直重ら三人の尊氏派の武将とともに東国の統治をおこなうことになる。これを薩埵山体制という。『鎌倉九代後記』によれば、基氏は約9年間もの長期間、南朝方との戦闘のため鎌倉を離れて入間川沿いに在陣したことから「入間川殿」と呼ばれ、その居館は入間川御陣と称された。

基氏は尊氏から、本来京都将軍が行使すべき土地の充行や沙汰付などの発令権の行使を東国において認められており、この期間から鎌倉公方としての基氏自身による発給文書が見られるようになり、文和2年(1354年)末ごろから発給が本格化していく[48]。入間川御陣時代は基氏が鎌倉公方としての位置や立場を形づくった時期であり、軍事面の整備に加えて行政面での役割も、規式制定、棟別銭充行、住持安堵、寺社興行、寺社領遵行などに拡大していった。また、寺社への寄進行為などを通じて鎌倉府と宗教勢力との関係も構築した[48]。

延文3年(1358年)4月に父尊氏が京都で亡くなるが、その死をきっかけに蜂起した南朝方の新田義興を、国清が矢口渡(東京都大田区)にて謀殺する形で滅ぼした。基氏の入間川在陣はこの義興謀殺事件か、遅くとも翌年10月8日の国清上洛のときまでと考えられている[49]。

畠山国清の乱

延文4年(1359年)正月、基氏は左兵衛督に昇進した。兄義詮の将軍就任に伴う畿内南朝勢力討伐にも協力し、同年2月7日に東国武家に軍勢催促状を発給し、畠山国清とともに軍を上洛させた[50]。しかし、この畿内出兵に対して厭戦的だった東国武家の中には無断帰国するものもいた。この無断帰国については、義詮に京都への増援を提案したのは国清であり、基氏はこの増援にはじめは不賛成で見解の不一致があり、基氏の意に反する上洛だったという説[51]、当時室町幕府内では細川清氏と仁木義長との対立が顕在化していたが、国清が清氏に与してその政治抗争に積極的に関わる姿を見て戦意喪失したという説[52]などがある。国清は無断帰国した武家の所領を没収したため、正平16年/康安元年(1361年)に基氏は、国清と対立した家臣団から国清の罷免を求められた。基氏は国清を鎌倉府から追放する決断を下す。これを、京都での義詮の細川清氏追放と連動した動きとみる見解もある[53]。抵抗した国清は、自身の守護国である伊豆国に立てこもり基氏に対抗するが[54]、基氏は東国の諸氏を軍勢催促して出兵し、貞治元年(1362年)9月に国清を降伏させた。この時、基氏は箱根山に着陣したとの所伝が『鎌倉大日記』などにある[55]。国清は降伏後、時衆・陣僧の援助で京都・奈良方面に逃亡したという[56]。

上杉憲顕の執事復帰

国清の後任の関東執事には一時高師有を用いたが、正平18年/貞治2年(1363年)6月、越後にいた上杉憲顕を関東管領として鎌倉に呼び寄せた。同年3月24日に基氏が「関東管領の事」と憲顕に充てた書状が「上杉家文書」に伝わる[57]。憲顕が基氏の執事に復帰するのは11年ぶりのことで、基氏24歳、憲顕58歳の時のことであった[58]。

この頃、基氏は兄の義詮と図り、父を助けて越後・上野守護を拝命していた宇都宮氏綱に隠れて、密かに越後守護職を憲顕に与えていたと見られている。この動きに激怒し、憲顕を上野で迎撃しようとした氏綱の家臣で上野守護代の芳賀禅可に対し、基氏は同年8月に宇都宮氏綱討伐の軍勢催促を行い、同20日に鎌倉を出発した[59]。基氏は武蔵苦林野(埼玉県毛呂山町)に軍陣を構え、翌26日には北隣の岩殿山(埼玉県東松山市)で宇都宮勢を撃退する。なお『太平記』には、6月に苦林野で激突があり、着ている鎧の色から敵の目的にされた基氏に気づいた岩松直国が、鎧を交換し基氏のふりをして奮戦したという話がある[60]。

この戦いでは基氏の元に参じたものは決して多くはなく、勝利後もなかなか合流しないものが多かった。合戦後の岩殿山周辺の宇都宮勢の掃討にも時間がかかったとみられる[59]。基氏は9月に下野国足利(栃木県足利市)に移って軍勢を整えた上で、宇都宮征伐に向かった。途中の小山で小山義政の仲介を元に、氏綱の釈明を受け入れて鎌倉に戻り、公式に氏綱から上野・越後の守護職を剥奪して憲顕に与え、関東における足利家の勢力を固めた。11月2日には義詮から関東への申沙汰が憲顕に充てて出されており、基氏の望み通り憲顕が関東管領に就任したと思われる[61]。

この一連の合戦は、旧直義党である上杉憲顕を鎌倉府中枢に復帰させる上で、尊氏党であった宇都宮氏と軋轢が生じることが避けられないため、当初より基氏は芳賀氏ではなく宇都宮氏を攻撃しようとしていたのではないかとも考えられている[62]。また基氏は岩殿山合戦をきっかけとして、宇都宮氏などの「関東武士系」の面々を遠ざけ、上杉氏などの「一門・譜代被官系」のものを政権の中枢に置き、鎌倉府の再編を進めていった[63]。この戦いの翌年には上総の千葉氏胤、相模の河越直重がそれぞれ守護職を失い、上総守護には世良田義政(後述の誅伐後は貞治3年9月~10月まで大島直明、その後上杉朝房[64])がなり、相模守護には直義派であった三浦高通が守護に復帰した[65]。

その後も基氏自身の出陣はないものの、貞治3年(1364年)に世良田義政、梶原景泰らの誅伐、貞治4年(1365年)には信濃国の凶徒退治に出兵するなど、鎌倉府体制の構築に努めた[66]。なお、貞治3年(1364年)4月14日には従三位に叙され、公卿の仲間入りをしている。また、京の禅僧夢窓疎石の弟子である義堂周信を鎌倉へ招き、禅や五山文学を普及奨励させるなど、鎌倉ひいては関東の文化の興隆にも努めた。

死去

正平22年/貞治6年(1367年)4月26日死去、享年28。死因ははしかと伝わる[67]。『難太平記』は自殺の可能性をほのめかすが、あくまで伝聞で真相は分からないとしている。義堂周信の『空華日用工夫略集』によれば3月頃から既に体調がすぐれなかったようである[66]。基氏は4月15日に病を押して円覚寺の正続院に参詣し、宝塔から仏舎利を出して拝し、再度封印した。一生に一度の開封であった[68]。この時点で自身の死を悟っていたと考えられている[69]。4月22日・23日に鎌倉中の禅律寺院が基氏の病気平癒を祈祷し、関東管領の憲顕・上杉憲春の屋敷でも泰山府君祭(人の生死を司る泰山の神を祀る)が行われた[70]。24日に基氏は義堂を病床に招いてのちの事を頼んでおり、26日に基氏の訃報を聞いて急ぎ公方邸に駆け付けた義堂は、遺骸を擦ったところ、まだぬくもりが残っていたと述懐している[66]。葬礼は義堂周信がつかさどり、遺命により鎌倉瑞泉寺に葬られた。法名は玉岩道昕、瑞泉寺殿と称される[71]。

京都では5月4日に武家の弔意を示す勅使が送られるとともに、公家雑訴が7カ日停止され、弔意が示された。幕府でも基氏の死により喪に服していたが、6月9日に雑訴を再開し、15日に等持院にて基氏の七七日仏事を行い[66]、24日に引付を再開した[72]。また豊後守護大友氏継ほか九州諸氏に基氏の死にともなう「馳参」を禁止する命令が出されたことから、基氏が列島規模の影響力を持つ存在であったことが伺われる[73]。長年直義派として活動し義詮に反抗していた桃井直常は、基氏の死を聞いて剃髪し、義詮に帰順するために上京した[74]。 同年12月7日には兄義詮も亡くなっている。義詮は弟基氏との関係について「兄弟相譲、誓死不変」と八幡神に誓約をしており、兄弟関係の維持に腐心していた弟基氏への兄の心情吐露とみられる[3]。後代とは異なり、義詮と基氏の時代、京都将軍と鎌倉公方が対立することはなかった。

その後

基氏の子孫である鎌倉公方系統の足利家(数流に分かれる。当該項目参照)の1つは、戦乱と激動の関東を生き残り、江戸時代には喜連川家として、1万石に満たない少禄ながら10万石格の大名として存続した。明治時代には華族に列せられ、名字を足利に復して存続している。

東松山市岩殿字油免には、岩殿山合戦の折、基氏が陣を置いたとされる館の跡(『足利基氏館跡』。土塁や堀の跡、北緯36度0分19秒 東経139度22分20.6秒)が残っている[75]。この館跡の伝承については従来の基氏の本陣の他に、基氏が岩殿山合戦後も時間を費やした宇都宮勢掃討の痕跡[59]という見方や、岩殿山合戦において「陣塁」という敵方勢力を閉じ込めるために使われた館であり、基氏が実際に住まったものではないと提唱する研究[76]が存在する。

人物像

説話集「 塵塚物語」において基氏は「武勇の誉れ高く慈悲深い人物、正直者で、和歌の嗜みもある」と評されている[77]。

塵塚物語」において基氏は「武勇の誉れ高く慈悲深い人物、正直者で、和歌の嗜みもある」と評されている[77]。

また塵塚物語では、美食家でもあったとされ、基氏と料理人とのエピソードを掲載している。それによると、基氏が取り寄せた鮒を羹にするように料理人に命じたところ、鮒の裏半面が十分焼けておらず生のままであった。これに激怒した基氏は料理人の不忠ゆえの失態であると厳しく糾弾し、料理人に裸のまま縁側で正座するように処罰を下し鷹狩りに出かけた。だが基氏が帰宅すると、料理人はまだ裸のまま縁側に跪いていた。実は執事の配慮で基氏が留守の間は料理人は着衣することを許されていた。しかし、一日中裸で正座していたと思い込んだ基氏は一時の激情であまりに厳しすぎる処分を下してしまったと自分の行いを恥じた[77]。

管弦、ことに笙に強く感心を示し[注釈 4]、これを嗜む人物であったと考えられる[78]。1353年(文和2年)、南朝に対抗する為に入間川に軍を進め陣取っていた際、朝廷の楽家の一家であり、笙の家であった豊原成秋を関東まで招き、笙を彼から教わったと伝わる。『体源鈔』に拠れば、文和元年(1352年)12月12日、豊原成秋に対し「鎌倉公方の左馬頭足利基氏の笙の御師範」として、将軍自筆の御書が下され、豊原成秋は鎌倉に下向している。さらに同じ豊原家で後円融天皇や三代将軍足利義満の笙の師であった、成秋の兄の豊原信秋も招いて、彼から「秘曲を伝授」された[78]。秘曲を伝授してくれた恩賞として、基氏は豊原信秋に対し、武蔵国に所領を与え、褒美としている。『源威集』は貞治2年(1363年)8月の岩殿山合戦の前夜、基氏が唐櫃から笙を取り出し、具足を付けたまま音を鳴らさず、息のみで音を立てずに「荒序」を半時ほど吹き、毎日この所作を行ったと伝えている[79]。

宗教面においては、延文4年(1359年)に義堂周信に帰依し、禅宗を深く信仰していた。貞治2年(1362年)、基氏は相模国北深沢庄の荘園を義堂の為に寄進している[80]。また同年、基氏は入間川に在陣中でありながら、義堂の為に鎌倉まで一旦帰還し、鎌倉・瑞泉寺の一覧亭にて花見を催している[80]。同年の冬、基氏が鎌倉へ帰還すると、義堂は基氏の為に奉慶の歌を詠んでいる[81]。このほかにも、基氏が所持する春屋妙葩から奉献された「銅雀研」という硯にまつわる「銅雀研記」という詩文を義堂に作らせている。この硯は基氏死去の際、ともに墓に収められた[71]。また基氏の命を受けて義堂は「天神祠」[82]と題した詩三篇を詠んだり[83]、故大休寺殿(直義)に捧げる三篇の漢詩を詠んだりしている[84]。義堂は自らの日記に、自分と基氏は立場の違いなどを考慮せず、友人のように水魚の交わりをしてきた、と綴っている[85]。

義堂周信との関わり以外では、貞治2年(1363年)5月26日に建長寺の住職に補任されていた寂室元光に対し、座禅の時に心が乱れ雑念が起きること、平静の時は瞳あれど何も見えていないという気持ちになるといい、このような工夫純一ならざる時に、もし死が到来したらどうしたらよいかと教えを乞う書状を送っており、寂室は500字を超える答えの中に大慧の書(南宋の大慧が門下の物に禅の要旨を説いた書)の数句を抄出して基氏に進上したという[86]。また貞和3年(1364年)と推定される6月13日付の基氏自筆書状から、妹が義詮室であった石清水八幡宮別当の昇清とも親交があったと考えられている[87]。貞治4年(1365年)5月4日に基氏の母登子が亡くなるが[69]、その供養のためか同年7月25日には般若心経を書写した[88]。基氏が亡くなった際、庶民に心を向け、仁慈の行政を行った基氏を偲んで、義堂をはじめ五山の僧侶が法語を寄せた[72]。

歌道の家であった冷泉家の当主冷泉為秀[注釈 5]宛てに書かれたと推測される[89]基氏の手紙が存在しており、それによると、冷泉家から歌道を教わっていたようである。新千載和歌集に五首、新拾遺和歌集に八首、新後拾遺和歌集に三首、新続古今和歌集に一首の歌がそれぞれ収録されている[89]。寛政10年(1798年)作の『鎌倉勝概図』(鎌倉絵図の1つで、鎌倉に関わる古歌が図の横に載せられている)には、西行や源実朝、藤原公任などの歌とともに、『新拾遺和歌集』に収録された基氏の歌「つるか岡こたかき松をふく風の雲井にひゝく万代の声」も取り上げられている[90]。

このようにその教養は非常に深く、広い分野にわたって趣味を嗜んだと伝わっているが、永徳3年(1383年)3月29日に、足利義満から基氏の人物像に尋ねられた際の義堂周信の返答によれば、田楽だけは叔父直義を見習って「政道の妨げになる」[89]という理由で生涯一度も見なかったという[91]。

墓所・寺院

基氏は臨済宗に深く帰依し関東各地に寺院を建立したが、とりわけ鎌倉市の瑞泉寺が有名である。また関東への赴任以前に若狭に領地があり大飯郡の青郷に前記と同名の瑞泉寺を建立している。現在は名を大成寺と改め、この地方の名刹として続いている。また父尊氏の菩提寺の長寿寺(鎌倉市)に七堂伽藍を備えた堂宇を建立した[92]。遍照寺(栃木県真岡市・真言宗智山派)や長兄・足利竹若丸の菩提を弔う清河寺(埼玉県さいたま市・臨済宗円覚寺派)の建立なども行っている。

墓所:鎌倉瑞泉寺(神奈川県鎌倉市二階堂710)

- 墓塔は非公開。ただし「国史大辞典」の基氏の項目に「(伝)足利基氏墓」の白黒写真が掲載されている[93]。また称名寺(神奈川県横浜市金沢区)にも、江戸時代に寺の外護者を顕彰するため作成されたとみられる[90]基氏の位牌(瑞泉寺殿玉厳道昕大禅定門/裏面:貞治六 四月廿十六日)が伝わっている。

経歴

※日付=旧暦

- 正平4年/貞和5年(1349年)9月9日、鎌倉公方に就任し、鎌倉へ下向。

- 正平7年/文和元年(1352年)2月25日、元服して基氏と名乗る。8月29日、従五位下に叙され、左馬頭に任官。

- 正平14年/延文4年(1359年)1月26日、左兵衛督に転任。同日、従四位下に昇叙か。

- 正平19年/貞治3年(1364年)4月14日、従三位に昇叙。左兵衛督如元。

偏諱を受けた人物

(補足)

- 畠山国清の甥で後に河内畠山氏の当主となる畠山基国は、基氏より偏諱を受けて名乗ったものとされる。基国は将軍足利義満時代の管領に就任するなど、上方での活動の方が知られる人物であるが、当時の畠山氏は上述のように国清が関東執事であり、その妹清渓尼が基氏の正室になっているなど、鎌倉府との結びつきが強かった。

- 戦国時代中期、基氏から6代目の子孫にあたる古河公方当主の足利高氏は、時の将軍足利義高(後の義澄)の偏諱と関東足利氏の通字である「氏」より「高氏」と名乗っていたが、初代将軍足利尊氏の初名と被ってしまうことから、後に初代鎌倉公方である基氏から一字を取り「高基」と改めている。

系譜

詳細は足利氏を参照

- 父:足利尊氏

- 母:赤橋登子

- 養父:足利直義

- 保母:清江夫人(応安元年(1368年)9月29日、鎌倉にて死去。貞和5年(1349年)の基氏の関東下向に際しての八坂神社の祈祷で撫物の奉納を行っている局と同一とした場合、基氏と共に京都から関東に下向したとみられる[99])。

- 兄弟姉妹[100]

- 妻:畠山家国の娘(鎌倉大平寺の中興・清渓尼とみられる。基氏の死後に出家したとみられ、義堂周信を幼少の氏満の補佐役にした。永徳2年(1382年)6月4日死去[102]。)

- 子女

- 一次史料以外に見える子女

関連作品

脚注

注釈

- ^ 三戸と彦部は高一族庶流の武士。三戸七郎は叔父師冬の融子。『太平記』によれば三戸は半死半生の重傷を負って行方不明になったとされ、実際、一次史料で三戸の生存を確認できる文書が存在するという[16]。

- ^ 当時の武家では判始は15歳の時に行なわれる。さらに元服は判始よりも前に行われる。元服前の判始は異例であり、15歳以前の判始は公的には効力がないとされる[20]。

- ^ なお、時期により足利氏満の花押はこの伝統的な底線を水平に引く形から例外をなしている。第5代古河公方の足利義氏は生涯に3度花押を変えており、永禄7年(1564年)8月以降、この伝統的な形を使用していない[27]

- ^ 足利尊氏が笙を学んでおり、尊氏の師は後述される豊原信秋、成秋兄弟の父であり豊原時秋の子の豊原竜秋であった。当時の高位の支配者階級は笙を学ぶものが多く、さらに源氏の系統には源義光(新羅三郎)と豊原氏との笙の秘曲を巡る逸話もあり、笙とは縁がある。

- ^ 京ではなく、鎌倉にいることが多かったと伝わる。つまり鎌倉府・基氏の庇護があったと推測される。

- ^ また、偏諱を受けたという直接的な表現ではないが、「結城系図」(東京大学史料編纂所架蔵謄写本(原本は松平基則所蔵))の基光の付記にも「基光謁鎌倉基氏、称八家衆」(基光 鎌倉(の)基氏に謁し、八家衆と称す)という、基氏との関係性を窺わせる記載が見られる[98]。

出典

- ^ 「足利基氏」。コトバンクより2021年5月7日閲覧。

- ^ 上田正昭、津田秀夫、永原慶二、藤井松一、藤原彰『コンサイス日本人名事典』(第5版)株式会社三省堂、2009年、31頁。ISBN 978-4-385-15801-3。

- ^ a b 亀田 & 杉山 2021, p. 16.

- ^ a b 田辺 2002, p. 15.

- ^ 黒田 2013, p. 8.

- ^ 田辺 2002, p. 4.

- ^ 亀田 & 杉山 2021, pp. 16–17.

- ^ 黒田 2013, p. 6.

- ^ 亀田 2017, p. 70.

- ^ 亀田 & 杉山 2021, p. 17.

- ^ 田辺 2002, p. 22.

- ^ 田辺 2002, p. 22-23.

- ^ 田辺 2002, p. 23.

- ^ 今井 2022, p. 45.

- ^ 杉山 2019, p. 84.

- ^ a b 亀田 2017, p. 91.

- ^ a b 亀田 & 杉山 2021, p. 18.

- ^ 亀田 & 杉山 2021, p. 35.

- ^ 田辺 2002, p. 24.

- ^ 田辺 2002, p. 23-24.

- ^ a b 黒田 2013, p. 88.

- ^ 黒田 2013, p. 41.

- ^ 佐藤進一『花押を読む』(増補)平凡社〈平凡社ライブラリー〉、2000年、164頁。 ISBN 4-582-76367-7。

- ^ 「足利直義花押」『花押データベース』。2024年11月17日閲覧。

- ^ 黒田 2013, pp. 88–89.

- ^ 「室町時代の文書を読む」『埼玉県立文書館』。2024年11月10日閲覧。

- ^ 佐藤進一『花押を読む』(増補)平凡社〈平凡社ライブラリー〉、2000年、163-165頁。 ISBN 4-582-76367-7。。

- ^ 黒田 2013, p. 42.

- ^ 黒田 2013, p. 89.

- ^ 「足利基氏花押」『花押データベース』。2024年11月10日閲覧。

- ^ 黒田 2013, pp. 10–11.

- ^ 「直義、上杉憲顕の戦功を褒し、其上洛を止む」『大日本史料総合データベース』。2024年11月10日閲覧。

- ^ 黒田 2013, p. 11.

- ^ 黒田 2013, pp. 41⁻42.

- ^ 久保田 2023, p. 155.

- ^ a b 亀田 2017, p. 169.

- ^ a b 亀田 & 杉山 2021, p. 19.

- ^ a b 亀田 2017, p. 173.

- ^ 今井 2022, p. 51.

- ^ 今井 2022.

- ^ 杉山 2019, p. 86.

- ^ 松山 2023, p. 100.

- ^ 亀田 & 杉山 2021, p. 20.

- ^ 鎌倉国宝館 2017, p. 5.

- ^ 鎌倉国宝館 2017, p. 6.

- ^ 亀田 & 杉山 2021, pp. 39–40.

- ^ 黒田 2013, pp. 175⁻176.

- ^ a b 亀田 & 杉山 2021, p. 21.

- ^ 黒田 2013, p. 20.

- ^ 亀田 & 杉山 2021, pp. 21–22.

- ^ 佐藤 2005, p. 364.

- ^ 黒田 2013, pp. 56–57.

- ^ 亀田 & 杉山 2021, p. 42.

- ^ 田辺 2002, p. 47.

- ^ 亀田 & 杉山 2021, p. 43.

- ^ 亀田 & 杉山 2021, p. 44.

- ^ 田辺 2002, p. 50.

- ^ 佐藤 2005, p. 366.

- ^ a b c 亀田 & 杉山 2021, p. 23.

- ^ 亀田 & 杉山 2021, p. 69.

- ^ 田辺 2002, p. 52.

- ^ 杉山 2019, p. 97.

- ^ 杉山 2019, p. 98.

- ^ 黒田 2013, p. 122-123.

- ^ 黒田 2013, p. 118-119.

- ^ a b c d 亀田 & 杉山 2021, p. 24.

- ^ 田辺 2002, p. 66.

- ^ 田辺 2002, p. 65.

- ^ a b 黒田 2013, p. 28.

- ^ 田辺 2002, pp. 65–66.

- ^ a b 田辺 2002, p. 67.

- ^ a b 田辺 2002, p. 68.

- ^ 黒田 2013, p. 45.

- ^ 黒田 2013, p. 30.

- ^ 埼玉県 編『埼玉県史蹟名勝天然紀念物調査報告 : 自治資料』 第5輯 史蹟及天然紀念物之部、埼玉県、1933年、146-148頁。NDLJP:1122124/99。

- ^ 礒貝 2018.

- ^ a b 田辺 2002, p. 71.

- ^ a b 田辺 2002, p. 35.

- ^ 田辺 2002, p. 36.

- ^ a b 田辺 2002, p. 57.

- ^ 田辺 2002, p. 58.

- ^ 「五山文学全集 第2卷・空華集「源相公筵承命三詠題天神祠」」『(※要ログイン)国立国会図書館デジタルコレクション』。2024年11月17日閲覧。

- ^ 田辺 2002, pp. 58–59.

- ^ 鎌倉国宝館 2017, p. 83.

- ^ 田辺 2002, p. 59.

- ^ 田辺 2002, p. 54-55.

- ^ 田辺 2002, p. 55-56.

- ^ 田辺 2002, p. 41.

- ^ a b c 田辺 2002, p. 61.

- ^ a b 鎌倉国宝館 2017, p. 87.

- ^ 亀田 & 杉山 2021, p. 25.

- ^ 「長寿寺」『鎌倉観光公式ガイド』。2024年11月17日閲覧。

- ^ 国史大辞典編集委員会『国史大辞典』 第1巻、吉川弘文館、1979年、170頁。全国書誌番号: 79010307。

- ^ 武家家伝_粟飯原氏、千葉氏流粟飯原氏 - 粟飯原清胤

- ^ 江田郁夫「総論 下野宇都宮氏」『下野宇都宮氏』戎光祥出版〈シリーズ・中世関東武士の研究 第四巻〉、2011年、13頁。 ISBN 978-4-86403-043-4。

- ^ a b c d 江田郁夫『室町幕府東国支配の研究』高志書院、2008年。 ISBN 978-4-86215-050-9。

- ^ 荒川善夫「総論I 下総結城氏の動向」『下総結城氏』戎光祥出版〈シリーズ・中世関東武士の研究 第八巻〉、2012年、15頁。 ISBN 978-4-86403-069-4。

- ^ 結城市史編さん委員会 編『結城市史』 第一巻 古代中世史料編、結城市、1977年、665頁。全国書誌番号: 79011356。

- ^ 田辺 2002, pp. 74–75.

- ^ 田辺 2002, p. 8.

- ^ 田辺 2002, p. 7.

- ^ 黒田 2013, p. 180.

- ^ 黒田 2013, p. 181.

- ^ 黒田 2013, p. 182.

- ^ 黒田 2013, p. 183.

- ^ 「入間川」『2021年埼玉文学賞正賞・準賞発表』埼玉新聞社。2024年11月10日閲覧。

参考文献

- 礒貝富士男「南北朝期鎌倉公方の"閉じ込める城" : 東松山市岩殿の伝足利基氏館跡をめぐって」『大東文化大学紀要 人文科学』第56巻、2018年、264(37)- 246(55)、 CRID 1050001338460606976。

- 今井正之助「『太平記秘伝理尽鈔』と『喜連川判鑑』―足利基氏関連記事の検討―」『愛知教育大学研究報告 人文・社会科学編』第71巻、2022年、45-53頁、 CRID 1050573243541038720、 hdl:10424/00009366。

- 鎌倉国宝館 編『足利基氏没後650年記念特別展 鎌倉公方足利基氏 新たなる東国の王とゆかりの寺社』鎌倉国宝館、2017年。 NCID BB26131333。

- 亀田俊和 編『観応の擾乱 室町幕府を二つに裂いた足利尊氏・直義兄弟の戦い』中央公論新社〈中公新書〉、2017年。 ISBN 978-4-12-102443-5。

- 亀田俊和、杉山一弥 編『南北朝武将列伝 北朝編』戎光祥出版、2021年。 ISBN 978-4-86403-381-7。

- 久保田順一『上野武士と南北朝内乱 新田・上杉・白旗一揆』戎光祥出版〈中世武士選書 47〉、2023年。 ISBN 978-4-86403-467-8。

- 黒田基樹 編『足利基氏とその時代』 第1巻、戎光祥出版〈関東足利氏の歴史〉、2013年。 ISBN 978-4864030809。

- 埼玉県立歴史資料館 編『中世武蔵人物列伝』さきたま出版会、2006年。 ISBN 4-87891-129-8。

- 佐藤進一『南北朝の動乱』(改版)中央公論新社〈中公文庫 日本の歴史 9〉、2005年。 ISBN 978-4-12-204481-4。

- 杉山一弥 編『図説鎌倉府 構造・権力・合戦』戎光祥出版、2019年。 ISBN 978-4-86403-330-5。

- 田辺久子『関東公方足利氏四代 基氏・氏満・満兼・持氏』吉川弘文館、2002年。 ISBN 9784642077897。

- 松山充宏 編『桃井直常とその一族』戎光祥出版〈中世武士選書 49〉、2023年。 ISBN 9784864034876。

関連項目

外部リンク

ウィキメディア・コモンズには、足利基氏に関するカテゴリがあります。

ウィキメディア・コモンズには、足利基氏に関するカテゴリがあります。

足利基氏と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 足利基氏のページへのリンク