かんとう‐かんれい〔クワントウクワンレイ〕【関東管▽領】

関東管領

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/07 09:14 UTC 版)

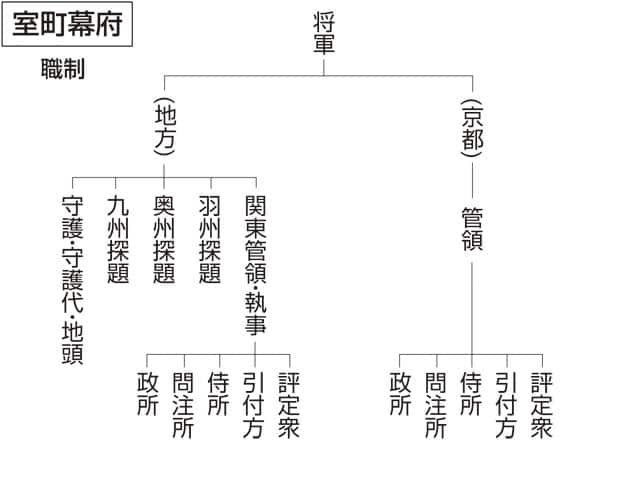

関東管領(かんとうかんれい)は、南北朝時代から室町時代に、室町幕府が設置した鎌倉府の長官である鎌倉公方を補佐するために設置された役職名である。鎌倉公方の下部組織でありながら、任免権等は将軍にあった。当初は関東執事(かんとうしつじ)と言っていた。上杉氏が世襲した。

沿革

鎌倉府は、観応の擾乱直前の正平4年/貞和5年(1349年)、室町幕府の初代将軍・足利尊氏が嫡男の義詮を鎌倉から京都へ呼び戻し、代わりに次男の亀若丸(後の足利基氏)を関東統治のために鎌倉公方に任じて派遣したのが始まりで、幼い基氏を補佐するために執事という補佐を置いた。京都にも将軍を補佐する執事(後の管領)がいたため、これと区別するために「関東執事」と呼ばれた。当初は2人指導体制で上杉憲顕・斯波家長、次いで高師冬・畠山国清らが任じられる。関東執事は初期においては斯波氏・畠山氏が就任していたが、次第に上杉氏が独占し、最終的には上杉氏が世襲していくことになる。上杉氏は上野国・伊豆国の守護も担っていた。

直義方であった憲顕は失脚して越後で引退するが、正平17年/貞治元年(1362年)に基氏が願って復職した後、もしくは正平22年/貞治6年(1367年)に足利基氏が急死し、幼少の足利氏満が鎌倉公方を継いで憲顕が後見についた後、関東管領と呼ばれるようになる[注釈 1]。

憲顕は当初、北関東を管理していたが、基氏急死後の正平23年/応安元年(1368年)に武蔵平一揆の乱を鎮圧し、南関東の鎌倉公方の直轄領をも管理下に収めた。応永6年(1399年)、3代将軍足利義満に挑発された大内義弘が挙兵した応永の乱においては、関東管領上杉憲定が、義弘に呼応して挙兵を図った3代鎌倉公方足利満兼を諫めた。以後は山内上杉家と犬懸上杉家が関東管領職を占めていたが、応永23年(1416年)に元関東管領上杉禅秀が反乱を起こし(上杉禅秀の乱)、敗れて犬懸上杉家が滅亡すると、以後は山内上杉家が同職を世襲した。

関東管領は主に支配地域の守護及び地頭の管理に当たっていた。武蔵守護も兼任し、関東一円の武士を掌握し、次第に鎌倉府以上の力を持つようになり、鎌倉公方と対立していくことになる。

永享10年(1438年)、第4代鎌倉公方足利持氏が6代将軍足利義教と対立すると、関東管領上杉憲実は持氏を諌めるが、自身が暗殺される風説が流れると、管領職を辞して上野に逃れた。持氏が憲実追討のため挙兵すると、対する憲実は武蔵府中に陣を構え、幕府と連合して持氏を自害させ、鎌倉府を滅亡させるまでに至った(永享の乱)。永享の乱後、憲実は一度官職を去って出家したが、永享12年(1440年)に結城合戦が勃発すると、鎮定に協力するため復職。その後、憲実は改めて遁世したが、鎌倉府再興までは上杉氏が東国支配を受け持った。

文安6年/宝徳元年(1449年)、足利持氏の子・成氏が第5代鎌倉公方となり、鎌倉府が再興。鎌倉公方と関東管領の対立も再発し、享徳3年(1454年)に成氏は時の関東管領、上杉憲忠を暗殺した。享徳4年(1455年)、成氏は上杉方についた幕府の援軍、駿河守護今川範忠に鎌倉府を追われるが、古河を座所として古河公方と名乗った(享徳の乱)。成氏と関東管領上杉顕定の間で和解が成立するのは28年後のことであった。また享徳の乱の最中、新たに足利政知が堀越公方として関東に下るが、政知の補佐役に任じられた上杉教朝と渋川義鏡は、関東管領との区別のため、その旧称である「関東執事」の名で呼ばれた。

この間に庶流の扇谷上杉家が山内上杉家に迫る勢力を得たことから、長享元年(1487年)に上杉顕定が扇谷上杉家討伐を開始する(長享の乱)。18年続いたこの戦いは顕定の勝利に終わったが、通算して50年に渡った戦乱で関東はすっかり荒廃した上に、扇谷上杉家が堀越公方を攻め滅ぼした伊勢宗瑞(北条早雲)を関東に招き入れたことによって、後北条氏台頭のきっかけを作ってしまう。

16世紀に入って後北条氏は関東中心部へと勢力を拡大していくが、山内上杉家は2度に渡る家督争いによって自ら勢力を後退させていった。天文15年(1546年)の河越城の戦いにおいて古河公方足利晴氏、関東管領上杉憲政、扇谷上杉家当主上杉朝定の連合軍が北条氏康に敗北すると、古河公方・山内上杉家は大打撃を受け、扇谷上杉家は朝定が討死、滅亡した。

その後、憲政は上野で北条氏へ抵抗するが上手くいかず、天文21年(1552年)に居城の平井城を失うと越後へ向かい、元は家臣筋であり外戚でもあった越後長尾氏を頼った。永禄4年(1561年)、憲政は山内上杉家の家督と関東管領の職を越後三条長尾家の長尾景虎(この時、名を政虎と改める。後の上杉輝虎・上杉謙信)に譲った。しかし実質的に関東管領の役職は既に機能しておらず、天正6年(1578年)の謙信の死をもって、名目上も終焉を迎えた。

職掌

関東管領の任免権は京都の室町幕府(将軍)が有していたが、実際には鎌倉公方が人事権を行使して幕府はそれを承認する形を取っていた。むろん、幕府も権限を放棄したわけではなく、康暦の政変直後に独断で上杉憲方を任じたり、永享の乱後に上杉憲実の辞職を認めなかったりしており、特に上杉憲忠が関東管領に任命された時には特殊な事情(憲忠の山内上杉家家督・関東管領職継承に反対する父の憲実と憲忠を擁立した長尾景仲ら重臣達の対立及び鎌倉公方足利成氏が信濃国にいて鎌倉に不在)のために、室町幕府の任命及び後花園天皇の綸旨による関東管領任命が行われた(『建内記』文安4年3月24日・7月10日両条)。その後、成氏の憲忠殺害をきっかけに始まった享徳の乱によって、鎌倉公方(古河公方)と関東管領は敵対して完全に分裂すると、名実ともに室町幕府が任命するようになったものの、上杉顕定の没後には山内上杉家当主の家督が継承する家職となり、室町幕府・古河公方の任命手続を経ることがなくなった[2]。また、上杉憲春以降、京都で成長した上杉房顕を例外として任官の口宣案は残されておらず、朝廷からの任官ではなく、鎌倉公方が与えた官途名を用いていたとみられている[3]。

関東管領の職務については、鎌倉公方を補佐して管内における政務の統轄を行ったとみられるが、その具体的な内容については、

などが挙げられる(ただし、研究者によって多少の違いはある)。また、永和年間以降は鎌倉府の料国とみなされた武蔵国の守護職も兼ねた。だが、鎌倉公方と関東管領の関係が悪化していくにつれて、鎌倉府における関東管領の職務は麻痺するようになっていった[2]。

室町将軍と鎌倉公方という対立した2者が任免権を共有していた時期の関東管領の立場は非常に複雑で、上杉憲春のように両者の板挟みにあって自らの命を絶つ関東管領[4]もいた。更に上杉禅秀の乱後に越後国にも広大な所領を持つ山内上杉家による関東管領世襲が確立すると、事態はさらに複雑化する。越後の所領を安堵するのは室町幕府であり、室町将軍はその権限を利用して関東管領(山内上杉家)に従属を迫り、反対に鎌倉公方は鎌倉府の管外であっても関東管領の所領は鎌倉府が安堵するとして越後の情勢への関与を図ったからである。結果的に越後の山内上杉家領の扱いをはじめとする鎌倉府の管外への関与政策は永享の乱の一因となった[5]。なお、15世紀後期以降、上杉憲忠の綸旨による関東管領任命(先述)を先例として「関東管領」は実質上の官職と同様の社会的地位とみなされるようになり、上杉顕定・憲房・憲政については、生涯任官及び官途名を用いた事実はなかったと考えられている(系図上の官職・受領名は江戸時代の創作とみられる。また、上杉房顕・政虎(謙信)なども関東管領就任後は任官を受けず、関東管領就任前の官途名を用い続けている)[3][6]。

分裂する関東管領

近年の関東地方の戦国時代史研究の進展に伴い、享徳の乱以後の鎌倉府組織の分裂状況の中で、関東管領、またはそれと同義の職名を自称する動きがあったことが知られるようになった。

越相同盟の交渉が本格化した永禄12年(1569年)頃に、北条氏康によって書かれたとされる『北条氏康条書』(伊佐早文書所収)には、北条氏綱(氏康の父)が古河公方足利晴氏の命を受け、国府台で小弓公方足利義明を討ったことにより「依勲功官領職仰付」と記されている。これは国府台合戦の戦功により後北条氏が「古河公方より関東管領に任命された」と主張するもので[注釈 2]、ひいては、その後の後北条氏による足利義氏の古河公方擁立の正統性をも主張し、また関東管領上杉憲政及びその後継者である上杉輝虎(謙信)の関東管領としての正統性を否認する立場が窺える。一方で上杉氏側から見れば足利義氏の古河公方就任は、後北条氏が関東管領であることを前提にするものであって容認できず、代わりに関東管領上杉氏が擁立する古河公方が必要とされ、それが足利藤氏であったとされている。後北条氏関東管領論はこの後、越相同盟が成立し、古河公方足利義氏と関東管領上杉輝虎が相互承認されたことで、消滅したと考えられている。

また、享徳の乱で上杉氏と争い、その後の戦国期には後北条氏と争った安房国の里見氏も、関東管領を自称した形跡がある。里見氏が大檀那であった鶴谷八幡宮、及びその別当寺であった那古寺に奉納された棟札には、古河公方が「鎮守府将軍源朝臣」、里見氏当主は「副帥源○○(当主名)」と記されている。現在知られている同様の棟札は7通であるが、特に注目されるのは享禄2年(1529年)に「副帥」源義豊(里見義豊)によって那古寺に納められた棟札である。義豊が禅僧の玉隠英璵と親交が深かったことは『玉隠和尚語録』(東京大学史料編纂所所蔵)によって知られているが、同書では同じく交流を持っていた関東管領上杉氏を「関東副元師(帥)」と記している。里見氏が名乗っていた「(関東)副帥」とは、関東管領の異名である「関東副元帥」と同一のものであったと考えられ、里見氏もまた関東副帥=関東管領を自称していた可能性が強いとされている[8]。

滝川一益の「関東管領」説

戦国時代には天正10年(1582年)3月の織田・徳川連合軍の侵攻により甲斐武田氏が滅亡する。織田氏は武田遺領を分割し家臣に統治させるが、織田家臣・滝川一益は上野国一国と隣接する信濃小県郡・佐久郡を与えられ「関東御取次役」を担った[9]。

一方、『北条五代記』『関八州古戦録』など後代の軍記物によれば一益の地位は「関東管領」であったとされるが、「関東管領」は室町幕府体制下の役職であり、一益が関東管領であったことを記す同時代史料が見られないことから、これを疑問視する説がある[10]。

鎌倉公方との混同

本来は初代鎌倉公方の基氏およびその子孫を関東管領といい、上杉氏を関東管領と称するのは永享の乱以降であるという説があったが、誤りとされる[11][12](鎌倉公方#名称についてを参照)。

歴代関東管領

「関東執事」時代を含む[注釈 3]。

- 斯波家長(在任:1336年 - 1337年)

- 上杉憲顕(在任:1338年)

- 高師冬(在任:1339年 - 1344年)

- 上杉憲顕(在任:1340年 - 1351年) - 再任

- 高重茂(在任:1344年 - 1349年)

- 高師冬(在任:1350年 - 1351年) - 再任

- 畠山国清(在任:1353年 - 1361年)

- 高師有(在任:1362年 - 1363年)

- 上杉憲顕(在任:1362年) - 再々任[13]

- 上杉左近将監(在任:1363年) [注釈 4]

- 上杉憲顕(在任:1366年 - 1368年) - 四度目[注釈 5]

- 上杉能憲(在任:1368年 - 1378年)[注釈 6]

- 上杉朝房(在任:1368年 - 1370年)[注釈 7]

- 上杉憲春(在任:1377年 - 1379年)

- 上杉憲方(在任:1379年 - 1392年)[注釈 8]

- 上杉憲孝(在任:1392年 - 1394年)[注釈 9]

- 上杉朝宗(在任:1395年 - 1405年)

- 上杉憲定(在任:1405年 - 1411年)[注釈 10]

- 上杉氏憲(禅秀)(在任:1411年 - 1415年)[注釈 11]

- 上杉憲基(在任:1415年 - 1418年)[注釈 12]

- 上杉憲実(在任:1419年 - 1439年)[注釈 13][注釈 14]

- 上杉憲忠(在任:1447年 - 1454年)

- 上杉房顕(在任:1455年 - 1466年)

- 上杉顕定(在任:1466年 - 1510年)

- 上杉顕実(在任:1510年 - 1515年)

- 上杉憲房(在任:1515年 - 1525年)

- 上杉憲寛(在任:1525年 - 1531年)

- 上杉憲政(在任:1531年 - 1561年)

- 上杉輝虎(謙信)(在任:1561年 - 1578年)

堀越公方における関東執事

脚注

注釈

- ^ 関東管領の呼称は憲顕の復帰後から見られる。しかし関東管領の役職が後世に知られる形で成立したのは、従来鎌倉公方が担っていた所務遵行命令権が足利基氏の死をきっかけに上杉憲顕に移されてから(以後、所務遵行命令権は、関東管領の職権となる)、とする見方がある。なお、応安元年4月10日に春屋妙葩が二階堂行春に充てた書状(『南北朝遺文 関東編』3465号)では、憲顕を「管領」、細川頼之を「執事」と呼称していることから、関東管領の名は、室町幕府中央の管領より先に成立していた可能性が高い[1]。

- ^ 天文9年(1540年)、足利晴氏は北条氏綱の娘の芳春院殿を娶って後北条氏と結び、山内上杉家と断交している。本来、鎌倉公方及び古河公方には関東管領の任命権がないことが問題となるが、氏綱の後妻・北の藤は、室町将軍足利義晴の室・慶寿院の姉にあたる(氏綱を介して義晴と晴氏は義理の叔父甥の関係となる)ため、本来任命権を持つ将軍と無関係に任命が行われたとは考えにくい[7]。

- ^ 関東管領一覧については『国史大辞典』「関東管領一覧」、小要 1978、小要 1997を元に修正する。

- ^ 『鎌倉市史』・『南北朝遺文』は上杉憲春、田辺久子は上杉憲栄、木下聡・黒田基樹は上杉顕能(重能の実子で、従来「顕能」とされてきた備後守護を務めた重能養子とは別人物)に比定している。なお、小要 1978では受領名のみで、実名に関しては結論を保留にしている。

- ^ 小要 1997では1368年補任とする。また、1362年の在任説を取らない『国史大辞典』では再々任。

- ^ 小要 1997では1369年補任、かつ同年中に5月(旧暦)に辞職して8月(同)に復帰している。

- ^ 小要 1997では1369年補任。

- ^ 小要 1997では1394年辞任。

- ^ 小要 1997では補任そのものを史実とは認めず、父・憲方の在任期間とする。

- ^ 小要 1997では1410年辞任。

- ^ 小要 1997では1410年補任。

- ^ 小要 1997では1416年補任。

- ^ 小要 1997では1420-1439年・1440年-1447年。

- ^ 黒田基樹は1442年-1444年まで通説では憲実の名代とされる上杉清方が事実上の関東管領であった可能性を指摘している[14]。

出典

- ^ 亀田俊和『室町幕府管領施行システムの研究』思文閣出版、2013年、291-298頁。ISBN 978-4-7842-1675-8。

- ^ a b 黒田 2013, 黒田基樹「関東管領上杉氏の研究」

- ^ a b 木下聡「山内上杉氏における官途と関東管領職の問題」『日本歴史』第685号、2005年。/所収:黒田 2014

- ^ 小国浩寿『鎌倉府体制と東国』吉川弘文館、2001年、160-164頁。

- ^ 黒田 2013, 植田真平「山内上杉氏と越後上杉氏」.

- ^ 黒田 2013, 木下聡「上杉氏の官途について」.

- ^ 長塚孝 著「氏康と古河公方の政治関係」、黒田基樹 編『北条氏康とその時代』戒光祥出版〈シリーズ・戦国大名の新研究 2〉、2021年7月、245-246頁。 ISBN 978-4-86403-391-6。

- ^ 和氣俊行 著「東国における「公方-管領体制」の止揚時期再考 -房総里見氏の政治思想からみる-」、中野栄夫 編『日本中世の政治と社会』吉川弘文館、2003年。 ISBN 978-4-642-02829-5。

- ^ 平山 2015, p. 38.

- ^ 平山 2015, p. 72.

- ^ 鎌倉市史編纂委員会 編『鎌倉市史』 5巻、吉川弘文館、1959年、12頁。

- ^ 貫達人「関東管領」『国史大辞典』第3巻、吉川弘文館、1983年2月、886–887頁。

- ^ 小要 1978.

- ^ 黒田 2013, 黒田基樹「上杉清方の基礎的研究」.

参考文献

- 黒田基樹 編『関東管領上杉氏』戎光祥出版〈シリーズ・中世関東武士の研究 第一一巻〉、2013年。 ISBN 978-4-86403-084-7。

- 黒田基樹 編『山内上杉氏』戎光祥出版〈シリーズ・中世関東武士の研究 第一二巻〉、2014年。 ISBN 978-4-86403-108-0。

- 平山優『天正壬午の乱 本能寺の変と東国戦国史』(増補改訂)戎光祥出版、2015年。

- 小要博「関東管領補任沿革小稿 その(一)」『法政史論』5号、1978年。

- 小要博 著「関東管領補任沿革小稿 その(二)」、芥川龍男 編『日本中世の史的展開』文献出版、1997年。

関連文献

- 植田真平『鎌倉公方と関東管領』[1]〈対決の東国史 4〉吉川弘文館、 2022年1月 ISBN 9784642068703

「関東管領」の例文・使い方・用例・文例

関東管領と同じ種類の言葉

- 関東管領のページへのリンク