りん‐じ【×綸旨】

綸旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/08 04:18 UTC 版)

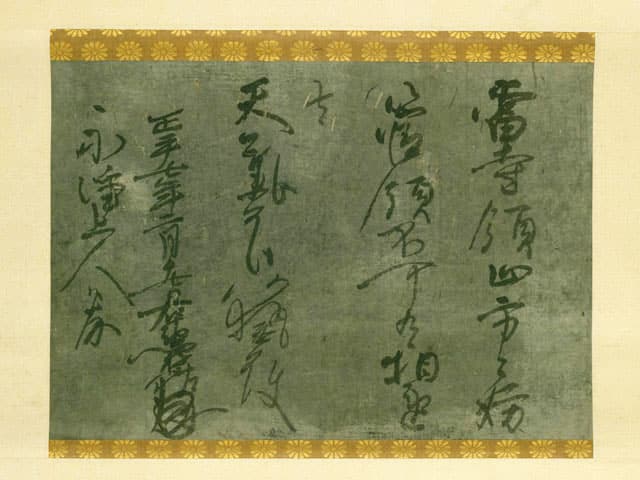

綸旨(りんじ)とは、蔵人所(くろうどどころ)が天皇の意を受けて発給する命令文書。 綸旨とは本来は「綸言の旨」の略であり、天皇の意そのものを指していたが、平安時代中期以後は天皇の口宣を元にして蔵人が作成・発給した公文書の要素を持った奉書を指すようになった。御綸旨(ごりんじ・ごりんし)とも呼ぶ。

概説

太政官の正式な手続が必要な詔書・勅書や、発給されるまでに蔵人・上卿・弁官など複数の役人の間で伝言がなされた宣旨に対し、綸旨は手続きが一層簡略化され、蔵人が「綸言は以下の通り」(書出し部分ならば「蒙綸旨云/被綸言云」・書止め部分ならば「綸言如此/天気如此」という文言)と書いて自分の名義で発行するという形式を取った。

本来は公式の詔勅に対し私的なものであったが、内容が政治・軍事などに関するものが多く、結果として、公文書の性質を帯びていた。

ただし、重大な法令などは依然として正式に詔書・勅書として出される場合が多く、綸旨が発給されたのは、特定の相手のみを対象とした命令や臨時の命令などが主であった。

発せられた綸旨の中には、木地師に特定地域の山林の自由な伐採を許可するとしたものもあった[1] 。

沿革

1028年(万寿5年)4月12日付の仁海に充てた後一条天皇綸旨(醍醐寺三宝院蔵『祈雨日記』所載)が初出である[2] 。特に院政を廃止した後醍醐天皇が綸旨を院宣に替わる文書と位置づけた建武年間から南北朝時代にかけて著しい量の綸旨が出され、史料としても重要なものが多い(建武の新政)。一方では、二条河原落書に「此頃都ニハヤル物 夜討 強盗 謀綸旨・・・」とあるように綸旨の偽造も横行した。

用紙

後世においては、製造に高度な技術を必要として経費も相応にかかる白紙ではなく、低廉で非常時の綸旨発給に備えやすい中古紙からの再生紙である薄墨紙(宿紙/漉返紙)が用紙として用いられるようになり、後に綸旨には薄墨紙を用いる事を書式とする慣例が成立したために、薄墨紙を「綸旨紙」、綸旨自体を「薄墨綸旨」と呼ぶ例も見られるようになった。

ただし、天皇から蔵人頭・蔵人以外の官人(弁官など)に対して作成・発給が命じられた場合には薄墨紙は用いられていない。

脚注

関連項目

外部リンク

綸旨(りんじ)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 22:51 UTC 版)

弁官や蔵人が天皇の意思を受けて出す文書。内容は勅命だが、形式的には弁官や蔵人が発する文書形式を取る。同じように院の意思を受けて院の近臣が出す文書を院宣(いんぜん)、親王、内親王、女院などの近臣が出す文書を令旨(りょうじ)、三位以上の者の近臣が出す文書を御教書(みぎょうしょ)という。

※この「綸旨(りんじ)」の解説は、「古文書」の解説の一部です。

「綸旨(りんじ)」を含む「古文書」の記事については、「古文書」の概要を参照ください。

綸旨と同じ種類の言葉

- >> 「綸旨」を含む用語の索引

- 綸旨のページへのリンク