ひと‐え〔‐ヘ〕【一重/▽単】

読み方:ひとえ

1 そのものだけであること。重ならないであること。「唐紙—を隔てた隣室」「紙—」

3 「一重瞼(まぶた)」の略。

4 「単物(ひとえもの)」に同じ。「—の着物」《季 夏》「松籟(しょうらい)に—の衿(えり)をかき合はす/みどり女」⇔袷(あわせ)。

5 「単衣(ひとえぎぬ)」の略。

[補説] 4は「単衣」とも書く。

たん‐い【単衣】

ひとえ‐ぎぬ〔ひとへ‐〕【▽単▽衣】

単衣

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/19 06:59 UTC 版)

単衣(ひとえ、単)とは、平安装束で着用する裏地のない着物のこと。夏季に着用する裏地のない着物。江戸時代末期以降は、麻製のものを帷子、絹製のものを単衣と称するようになった[1]

概要

本来は肌着であったが、院政末期に肌小袖が発明され中着となった。

男女で形状に少し差異があり、女性用は男性より丈が長い。

女性の衣装の中では最も大きく作られている。

神職装束では省かれることが多い。

形状

身二幅、広袖一幅、垂領、単の衣服で、解れないように端は「糸捻(いとひねり)」と呼んで糸でかがるか、「糊捻(のりひねり)」と呼んで糊をつけて丸めてある。

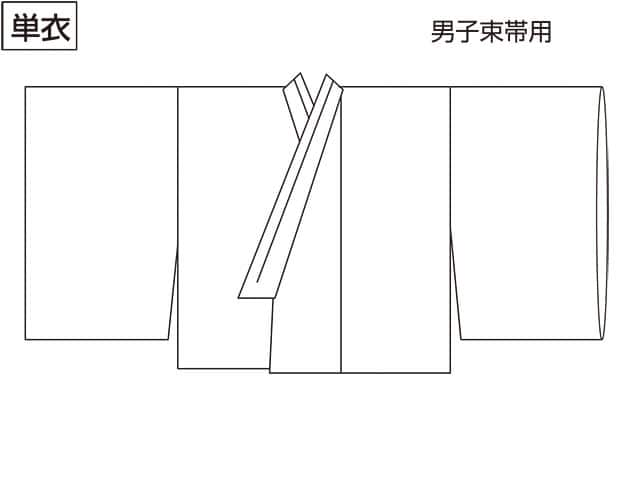

男性

身二幅、広袖一幅、垂領、闕腋、腰丈、単の衣服。

つまり、背縫があり幅70センチ程度、袖丈40センチ程度の袖口が縫われておらず大きく開いたままの袖、着物風の襟、脇が縫われていない、腰丈の衣服。平絹、もしくは菱模様の綾で、基本的に赤を使う。ただし、年少者は濃色(紫)、壮年者は朽葉、老人は白を使う。普段着である直衣では色や模様は自由。

ほぼ同じものでも裏地を付けると衵(あこめ)と呼ばれるので注意。この衵は寒いときなど単衣の上に何枚か重ねることもあり、夏季は裏地を取り去る「ひへぎ」として使うこともあった。祭礼において特別に赤以外のものを使うのを「染衵」という。衵の丈が長いものを袿といい、直衣の裾から覗かせるファッションを「出し衣(いだしぎぬ)」と呼んだ。

女性

身二幅、広袖一幅、垂領、縫腋、裾長、単の衣服。

男子と違って、脇は縫われており、丈は床に引きずるほど。汗や化粧から他の衣服を守るため、他の衣装よりも袖丈がかなり長いなど大ぶりに作られている。平絹、もしくは綾で作られており、色や模様は自由であった。襲の色目(かさねのいろめ)についての記録を見ると、紅、白、青(現代で言う濃い緑)が多かったようである。

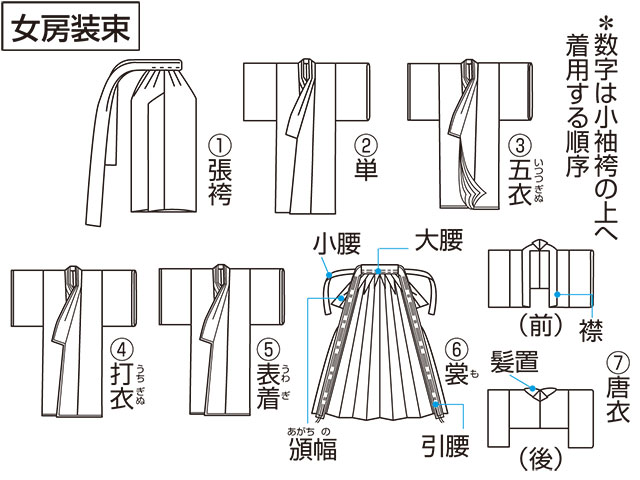

盛夏の装束として単重(ひとえがさね)といって、単衣を2枚ほど重ねた上に表着を重ね、上に唐衣や小袿を重ねる装束がある(十二単も参照)。

現代皇族女子においては、未婚者は濃色で模様は幸菱。既婚者は紅幸菱を用いるのが通例。女官のうち奏任官は紅幸菱だが、勅任官は黄幸菱。

脚注

- ^ 『東京国立博物館図版目録 武家服飾篇』東京国立博物館、2009年3月31日、196頁。

参考文献

|

出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。

|

単衣

「単衣」の例文・使い方・用例・文例

單衣と同じ種類の言葉

- >> 「單衣」を含む用語の索引

- 單衣のページへのリンク