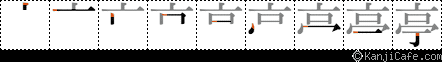

亭

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/01 16:35 UTC 版)

ナビゲーションに移動 検索に移動

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2016年4月)

|

亭(てい、ちん。あるいは亭子などとも)は、中国をはじめ朝鮮、ベトナムなど東アジア各地に見られる伝統建築の一種で、休憩したり、雨や日光を避けて涼んだり、景色や季節の移ろいを眺めたりするためのあずまや(東屋)。ヨーロッパや中東の庭園にみられるパビリオンやガゼボとほぼ同様の役割を果たしている。

亭は路傍、庭園(園林)、寺院、廟宇などに設けられる。庭園などにおいて似たような役割をする建物には台、軒、榭、楼閣などがある。

亭は一般的に開放的な作りをしており、屋根と柱があるだけで、周囲を閉ざす壁はなく、屋内は外の空間に開かれている。屋根は宝形造(攢尖頂)や入母屋造(歇山頂)などの形状で、攢尖頂の場合は亭の平面は六角形、八角形、円形など多様な形状がありうる。水上や水辺に建てられている亭は「榭」(しゃ)あるいは「水榭」(すいしゃ)などと呼ばれる。

亭の柱の上には扁額、入口の両側には對聯があり、詩句などが書かれている。また内部には彩画などの装飾がなされている。

歴史

亭は、周代から建てられていたことが知られているが、当時作られた亭は現存しない。「亭」という字の初出は春秋戦国時代に遡る。漢代には亭は主に見張り塔や地方政庁の建物として利用されていた。高さは数階建てだったが、少なくとも一階分は壁がなく、周囲を見張ることができるようになっていた。

隋から唐の時代、富裕な官僚や文人は亭を私的な庭園に組み込むようになり、その役割は実用的なものから美的なものへと変わった。亭は、座って休める場所、庭園の風景を楽しむための場所を提供した。さらに亭は庭園の風景を構成する重要な部分になり、鑑賞の場であるだけでなく鑑賞の対象にもなった。宋代の水墨画には、人里離れた山中に亭や楼閣が設けられ、隠棲生活を送る文人らがたたずむ様が描かれている。かつては石造りの亭もあったが、こうした隠棲の雰囲気にあうよう竹、草、木などの素材も利用されるようになった。

関連項目

- 四阿

- ベルヴェデーレ - 展望閣、展望台

- キオスク(Kiosk)

- ガゼボ(Gazebo)

- パビリオン(Pavilion)

- フォリー(Folly)

- サーラー(Sala, タイ語: ศาลา) - タイ・カンボジアに見られる東屋風の休憩所

- 亭号

|

|||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

亭

亭

亭 |

|

「亭」の例文・使い方・用例・文例

- その料亭から付け出しが送られてきた。

- 今日は亭主が帰って来ないです。

- 今日は亭主が帰って来ません。

- 亭主が女房の尻にしかれるのも当然だ。

- 酔っ払っておそく家に帰ったかどで、怒った女房は亭主に食ってかかり、箒で亭主をひっぱたいた。

- 女房の尻にしかれている亭主は、幸せな独り者に話してはじめて、自分の問題を認識することがたびたびだ。

- 女房が映画に行きたがっていることがよくわかったので、いじわるな亭主は一計を案じ、くるあてもない来客を家で待つことにした。

- うちの亭主は甲斐性がない。

- あの夫婦は共かせぎしている。だが亭主の給料のほうが女房の給料よりも低い。亭主が女房の尻にしかれるのも当然だ。

- あの家は女房が亭主をしりに敷いている。

- 彼女の人でなしの亭主.

- 彼女の飲んだくれの亭主.

- 彼は家では亭主関白ぶりを発揮している.

- ふがいのない[働きのない]亭主.

- 彼女は亭主を尻に敷いている.

- うちの亭主の甲斐性(かいしょう)のなさには愛想が尽きたわ.

- うちの亭主ときたら日曜には寝そべってテレビばかり見ているのよ.

- どうして彼女はあんなぐうたらな亭主と結婚したのだろう.

- 知らぬは亭主ばかりなり.

- 御亭主への面当てに彼女はそんなことをしたのか.

- >> 「亭*」を含む用語の索引

- 亭*のページへのリンク