たち【▽達】

読み方:たち

「大舟にま梶しじ貫(ぬ)き此の我子を唐国へ遣るいはへ神—」〈万・四二四〇〉

[用法] たち・がた・ども・ら——いずれも人が複数であることを示す接尾辞。◇「たち」は「公達(きんだち)」のように元来、若干の敬意を伴う表現であったが、現在では普通に「ぼくたち」「私たち」のように自称に付けたり、「犬たち」「鳥たち」のように動物にも用いるようになった。◇近ごろ「道具たち」のように物に「たち」を付けることがみられるが、これは正しい使い方とはいえない。◇「がた」は敬意を含んだ接尾辞で、「あなたがた」「先生がた」などと用いる。◇「ども」には見下す気持ちが含まれ、「がきども」「野郎ども」のように使う。また、自称の代名詞に付くと謙遜(けんそん)の意を示す。「私ども」「手前ども」◇「ら」は使われる範囲が広い。「彼ら」「子供ら」のように敬意を含まない場合、「お前ら」のように蔑視を表す場合、自称の代名詞に付いて謙遜の意を表す場合、「それら」「これら」のように指示代名詞に付いて物の複数を表す場合などがある。◇敬意の程度は「あなたがた→あなたたち→お前ら」の順に低くなる。

だち【▽達】

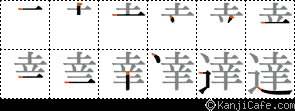

たつ【達】

達

達

達

- 犯罪共犯者-朋友(トモダチ)ノ略語。〔第二類 人物風俗〕

- スリ仲間で相棒のことをダチと云つて、被害者がスリと争論中に通りがかりの刑事の如く見せかけてうまうまと共謀して仕事をする輩のこと。

- 掏摸の共犯者のことをいふ。友達の友を除いて、達即ち「だち」といつたのであらう。〔犯罪語〕

- ダチは仲間のことで、友達のトモをとつたものです。矢張りテキヤの隠語ですが、これは厳格な意味に於て、新派役者の発見したものらしい。

- 同志、仲間。

- 朋友。

- 〔的・ス〕友達の略語。仲間、同志、相棒のこと。商売又は仕事をする場合の相棒を総称して云ふ言葉。「サクラ」「トバヲヒ」など「達」の一種で、彼等はダチを使つて仕事をすると云ふ。

- 仲間。相棒。共犯者のことで、掏り取つた仲間の手から其の贓品を受取つて犯行を隠蔽する役目の者、「吸取」「トバヲい」「ヌキ」とも云ふ。

- 仲間。〔犯〕〔テ〕

- 掏摸の共犯者のことをいふ。友達の友を除いて、達即「だち」といつたのであらう。

- 友達。

- 〔隠〕掏摸の共犯者の事。友達の「友」を除いて「達」(だち)といつたもの。

- 仲間、友達を云ふ。

- 友達のこと。元来不良仲間の陰語。

- 仲間。名古屋。

- 友だちのこと、仲間のこと。〔一般犯罪〕

- 仲間、友達。〔掏摸〕

- だち公ともいう。仲間、友達。〔香具師・不良〕

- 友達。省略語。〔香〕

分類 ルンペン/大阪、不良少年少女/テキヤ、不良青少年(硬派)、学生/不良、掏摸、掏摸と犯罪者、犯人/テキヤ、犯罪、犯罪語、的/ス、露店商、香、香具師、香具師/不良

達

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 達 | たつ |

| 達 | だてざき |

| 達 | だる |

| 達 | つじ |

達

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/10 17:42 UTC 版)

達(「たっし」または「たつ」)とは、江戸時代に上位の役所・役人から下位の役所・役人、その他管下の者に対して出される指示・命令のこと。御達(おたっし)・達物(たっしもの)・御沙汰(おさた)などの別名がある。

転じて、明治政府初期に行政立法としての令達名として用いられ、陸海軍においてはそれ以後も軍政 (行政)の令達名として用いられている文書の名称である。

概要

形式

一般庶民に対して知らせる形式は触(御触書はその典型)であるのに対し、達は特定の下級の役所もしくは役人に対して命令を知らせる形式である。

内容

達の内容は、個別案件に関する具体的な処分や内部の訓令・通達が多く、外部には表沙汰にしない性格のものが多く含まれていた。

通常は達書(たっしがき)と呼ばれる文書の形式で伝達されたが、直接口頭で申し渡す口達(くたつ)と呼ばれる形式もあった。ただし、伝達の対象が役所である場合には、当該役所ではなくその責任者もしくは月番担当者の役職名を名宛人として出された。

また、江戸幕府の老中の達は、国政に関わる重要なものも含まれており、将軍の裁可を得たのちに書付と呼ばれる書面にして名宛人もしくはその代理(名宛人が大名であれば、留守居)に渡された。

明治

明治政府成立後、主に官庁に対する指示・命令に対して達という呼称が用いられた。

例えば、明治政府の最高機関であった太政官の場合、全国民に対する指示・命令を「太政官布告」と呼んだのに対し、官庁に対する指示命令を「太政官達」と称した。

ただし、初期のものには一貫した呼称はなく、「布告」「達」などの区別が明確化されたのは、1873年(明治6年)に制定された正院事務章程以後のことである。

1886年(明治19年)の公文式制定によって行政府における達は廃止された。

陸軍・海軍

陸軍・海軍においては、それ以後も軍令以外の令達で恒久的な効力を持つ文書について、「陸達」ないし「海達」という名称で達が残存した[1]。

戦後においては、防衛組織の長(保安庁長官、防衛庁長官、防衛大臣)が発出する訓令に対して、幕僚長または部隊等の長が細部の例規的事項を定めるための命令である[2]。

昭和

昭和期の俗語においては、「社長から業績目標についてお達しがあった」というように、権力者からの命令という意味で用いられている。

防衛省(防衛庁時代からも)では訓令、通達類と同様に使われている[3]。訓令その他の命令若しくは自衛隊達に基づき又は隊務の管理運営の必要上細部の例規的事項を定めるため、幕僚長、各部隊の長等が部隊若しくは機関、共同の部隊に命令として発する[3]。

脚注

- ^ 原剛「陸海軍文書について」(戦史研究年報第3号)

- ^ “防衛省における文書の形式に関する訓令”. 防衛省. 2017年3月7日閲覧。 第6条および第7条

- ^ a b “防衛省における文書の形式に関する訓令(昭和38年防衛庁訓令第38号)”. 防衛省情報検索サービス (1963年8月14日). 2023年3月4日閲覧。

関連項目

参考文献

- 石井良助「達」『国史大辞典 9』(吉川弘文館 1988年) ISBN 978-4-642-00509-8

- 加藤英明「達」『日本史大事典 4』(平凡社 1993年) ISBN 978-4-582-13104-8

- 宇佐美英機「達」『日本歴史大事典 2』(小学館 2000年) ISBN 978-4-09-523002-3

達

達

達 |

「達」の例文・使い方・用例・文例

- 友達の1人が先週の土曜日に私に会いにきた

- 彼女は友達についてコンサートに行った

- ピアノの達人

- 彼は目標を達成した

- 目標の達成

- 達成感

- 別途配達先

- 配達料は別途にいただきます

- 彼女はよく友達を午後のお茶に招く

- その組織は十分な発達を遂げたようだ

- 合意に達する

- 彼は友達のすべてを失った

- 私が興味があるのは自分の目標を達成することだけだ

- 私はよく一人旅をして途中で友達を作る

- 友達も連れて来てください

- 彼の英語がぐんぐん上達したのには驚かされた

- 24時間の配達サービス

- 成年に達する

- 結論に達する

- 教師として,生徒たちが自分の夢を達成する手助けをするのが私の務めだ

品詞の分類

「達」に関係したコラム

-

CFD業者では、CFD取引に役立つセミナーを開催しています。セミナーでは、CFDの仕組みや取引の仕方など、初心者向けの内容が多いようです。また、テクニカル指標を用いて売買のエントリーポイントを見つける...

- >> 「達」を含む用語の索引

- 達のページへのリンク

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈

〈![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈たち(だち)〉「

〈たち(だち)〉「