ささき‐のぶつな【佐佐木信綱】

佐佐木信綱 ささき のぶつな

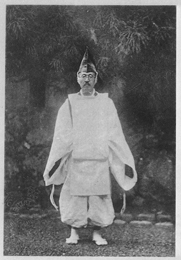

三重生まれ。歌人、国文学者。国学者佐佐木弘綱の長男。高崎正風に和歌を学ぶ。明治21年(1888)帝国大学卒業後、短歌革新運動に参加。31年(1898)から竹柏会を主宰し『心の花』を機関誌とする。自らの歌集に『思草』(1903)、『新月』(1912)等がある。一方で、万葉集や歌学を研究、37年(1904)以降26年間にわたり東京帝大で教鞭を執る。『日本歌学史』(1910)、『和歌史の研究』(1915)、『校本万葉集』(1924~25)等の編著がある。昭和12年(1937)第1回文化勲章受賞。文学博士。学士院・芸術院会員。

- 著作等(近代デジタルライブラリー収載)

-

- 日本婦女用文 / 佐々木信綱著 博文館, 明23.9 (博文館叢書 ; 第13回) <YDM80916>

- 聖徳歌 / 佐々木信綱, 原田嘉朝著 金港堂, 明24.10 <YDM73254>

- 婦女詞藻 第1編 / 佐佐木信綱編 博文館, 明24.6 <YDM85458>

- 伊勢物語 / 佐佐木信綱校註 東京堂, 明25.9 <YDM88985>

- 歌のしをり / 佐佐木信綱著 博文館, 明25.4 <YDM85635>

- 更科日記 / 〔菅原孝標女著〕 ; 佐佐木信綱注 東京堂, 明25.10 <YDM95807>

- 竹取物語 / 佐佐木信綱校註 東京堂, 明25.8 <YDM88986>

- 徒然草 / 〔吉田兼好著〕 ; 佐佐木信綱注 東京堂, 明25.6 <YDM95808>

- 土佐日記 / 〔紀貫之著〕 ; 佐佐木信綱注 東京堂, 明25.6 <YDM95810>

- 標註十六夜日記読本 / 阿仏尼著 ; 佐佐木信綱注 弦巻七十郎, 明25.10 <YDM95881>

- 標註庭のをしへ / 〔阿仏尼著〕 ; 佐佐木信綱注 弦巻七十郎, 明25.6 <YDM95891>

- 方丈記 / 〔鴨長明著〕 ; 佐佐木信綱注 東京堂, 明25.8 <YDM95813>

- 明倫歌集 / 佐佐木信綱校注 東京堂, 明25.12 <YDM86704>

- 絵入幼年唱歌 / 佐々木信綱著 博文館, 明26.3 (幼年全書 ; 第2編) <YDM72850>

- 標註七種百人一首 / 佐佐木信綱編 大橋新太郎, 1893 <YDM300745>

- 支那征伐の歌 / 佐佐木信綱著 博文館, 明27.8 <YDM86065>

- 支那征伐の歌 / 佐々木信綱作 . 6版 博文館, 明27.9 <YDM301180>

- 土佐日記 / 〔紀貫之著〕 ; 佐佐木信綱注 博文館, 明27.7 <YDM95811>

- 百人一首講義 / 佐佐木信綱著 博文館, 明27.1 <YDM86487>

- 方丈記 / 〔鴨長明著〕 ; 佐佐木信綱注 博文館, 明27.7 <YDM95814>

- 討清軍隊大捷軍歌 第2編 / 山田源一郎編 増子屋〔ほか〕, 明27.12 <YDM73365>

- 詠歌自在 / 佐々木弘綱編 ; 佐々木信綱補 . 増補 博文館, 明30.2 <YDM85663>

- 詠歌辞典 / 佐佐木弘綱編 ; 佐佐木信綱補 博文館, 明30.8 <YDM85664>

- 落葉集 / 関井林子著 ; 佐々木信綱編 佐々木信綱, 明31.10 <YDM85133>

- 国歌評釈 / 佐佐木信綱著 人文社, 明36.11 <YDM85986>

- 日露戦争国民唱歌 第1,2編 / 佐々木信綱等著 ; 上真行, 小山作之助曲 博文館, 明37 <YDM73379>

- 五彩雲 / 石橋哲次郎(暁夢)編 文学同志会, 明38.11 <YDM87950>

- 女子消息文のしをり / 佐々木信綱編 文武堂, 明39.5 <YDM80752>

- 歌学論叢 / 佐佐木信綱著 博文館, 1908 <YDM85772>

- 和歌よゝのあと / 佐佐木弘綱編 ; 佐佐木信綱校 博文館, 明41.8 <YDM86886>

- 日本歌選 上古之巻 / 佐佐木信綱編 博文館, 明42.3 <YDM86399>

- 定家歌集 / 佐佐木信綱編 博文館, 明43.1 <YDM86338>

- 女子消息文のゆきかひ / 佐々木信綱著 ; 大口鯛二書 文泉堂〔ほか〕, 明43.3 <YDM80756>

- 日本歌学史 / 佐佐木信綱著 博文館, 1910 <YDM86396>

- 藍紙万葉集. [1], [2], [3] / 田中親美編 吉田竹治, 1910.12 <YDM300719>

- 新撰女子消息文 / 佐々木信綱著 ; 岡山高蔭書 文陽堂, 明44.9 <YDM80855>

- 万葉集古写本攷 / 佐佐木信綱著 竹柏会, 明44.4 <YDM86600>

- 金鈴遺響 / 佐佐木信綱著 西東書房, 明45.4 <YDM7416>

- 和歌入門 / 佐佐木信綱著 博文館, 明45.1 <YDM86847>

- 万葉集講義 巻1,3. [1], [2] / 佐佐木信綱著 〔 〕, 〔 〕 (国文講義) <YDM205333>

(注:この情報は、国立国会図書館ホームページ内の「近代日本人の肖像」の内容を転載しております。掲載内容の複製については、国立国会図書館の許諾を得る必要があります。)

佐佐木信綱

佐佐木信綱

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/02 08:21 UTC 版)

|

|

|

|---|---|

|

|

| ペンネーム | 佐佐木信綱 |

| 誕生 | 佐々木信綱 1872年7月8日  日本・三重県鈴鹿郡石薬師村 日本・三重県鈴鹿郡石薬師村 |

| 死没 | 1963年12月2日(91歳没) 日本・静岡県熱海市 日本・静岡県熱海市 |

| 墓地 | 東京谷中霊園の五重塔跡近く |

| 職業 | 歌人 国文学者 |

| 言語 | 日本語 |

| 国籍 |  日本 日本 |

| 教育 | 文学博士 |

| 最終学歴 | 東京帝国大学文学部 |

| 主な受賞歴 | 正三位 文化勲章 勲六等 銀杯一組(菊紋) |

| 配偶者 | 佐佐木雪子 |

| 子供 | 佐佐木治綱 |

| 親族 | 佐々木弘綱(父) |

佐佐木 信綱(ささき のぶつな、1872年7月8日(明治5年6月3日[注 1]) - 1963年(昭和38年)12月2日)は、日本の歌人・国文学者。正三位[1]。勲六等。文学博士。日本学士院会員。日本芸術院会員、文化功労者、文化勲章受章者。

一時は桂園派に連なる歌を詠んだが、和歌改良の風潮に接して革新の気風を抱き、1897年(明治30年)頃から独自の歌境をうち立て、有望な新星として注目された。「ひろく、ふかく、おのがじし」をモットーとし[要出典]、新詩社系、根岸短歌系双方との交流を深めた。

国文学者としての実績も豊富で、特に『万葉集』の研究で有名。

経歴

三重県鈴鹿郡石薬師村(現在の鈴鹿市石薬師町)で、国学者で歌人の佐々木弘綱の長男として生まれる。父の教えを受け5歳にして作歌する。1882年(明治15年)上京し、高崎正風に歌を学ぶ。1884年(明治17年)、東京大学文学部古典講習科に進む。1890年(明治23年)、父と共編で『日本歌学全書』全12冊の刊行を開始した。1896年(明治29年)、森鷗外の『めざまし草』に歌を発表し、歌誌『いささ川』を創刊した。また、落合直文、与謝野鉄幹らと新詩会をおこし、新体詩集『この花』を刊行した。

1898年(明治31年)に歌誌「心の華」(後に「心の花」と改題)を発行する短歌結社「竹柏会[2]」を主宰し、木下利玄、川田順、前川佐美雄、九条武子、柳原白蓮、相馬御風など、多くの歌人の育成にあたった。国語学者の新村出[注 2]、翻訳家の片山広子、村岡花子、後に娘婿となる国文学者の久松潜一も信綱のもとで和歌を学んだ。『思草』をはじめ数々の歌集を刊行した。1934年(昭和9年)7月31日、帝国学士院会員に就任する[3]。1937年(昭和12年)に第1回文化勲章を受章した[4]。帝国芸術院会員。御歌所寄人として、歌会始撰者でもあった。その流れで貞明皇后[注 3]ら皇族に和歌を指導している。日本文学報国会短歌部会長であったことから、「愛国百人一首」の選定委員に選ばれている。

1952年(昭和27年)には上代文学会の設立に関わり、学会誌『上代文学』創刊号に祝辞を寄せている[5]。

1963年(昭和38年)、急性肺炎のため死去した[6]。墓所は東京谷中霊園の五重塔跡近くにある。

1944年(昭和19年)から1963年(昭和38年)まで晩年の19年を過ごした熱海市西山町の邸宅「凌寒荘」は、2003年(平成15年)に熱海市が取得して以降、ボランティアによって管理・公開されている[7][8]。

功績・評価

和歌研究

立春短歌会を主宰した五島茂は信綱の業績を評して次のようにまとめている[9]。

- 『万葉集』の体系化を志し、『元暦校本万葉集』『西本願寺万葉集』など日本各地を巡って万葉集の古写本の発掘を行った[10]。『万葉集の研究』など万葉集の基礎資料を数多く編集し、万葉学を樹立した。また、『英訳万葉集』などを通じて海外にも万葉集を宣布した。

- 『梁塵秘抄』など、埋もれていた歌集・歌謡書や歌人に光を当て、『日本歌学史』『和歌史の研究』『近世和歌史』を刊行し和歌の史的体系を構築した。

- 「校本萬葉集」、岩波文庫『新訓 万葉集』、『新古今和歌集』など、古典籍を活字本として覆製・頒布した。

上田三四二は歌人としての信綱について「氏を大歌人と呼んでいいかどうか、私は疑う。けれども、氏は疑いなく大学者だった。」と評している[9]。三四二は「信綱にとって作歌と学問は別のものではなく、信綱の歌は学と識を備えた伝統的な詩歌の正統だった。しかし、近代以後の短歌は子規や啄木といった「歌学の何たるかをわきまえぬ」独断的・直感的な近代詩歌が、詩歌の革新を成し遂げてしまっている。信綱の歌の見方は正しい見方だが、文学においては正しい判断が文学を生かすとは限らない」と考察している[9]。

唱歌

「夏は来ぬ」の作詞でも知られる。「卯の花の 匂う垣根に 時鳥(ほととぎす) 早も来鳴きて 忍音(しのびね)もらす 夏は来ぬ」。

校歌の作詞

東京都の千代田区立麹町中学校、筑波大学附属小学校、台東区立根岸小学校、板橋区立赤塚第三中学校、世田谷区立緑丘中学校、栃木県の那須烏山市立烏山小学校、埼玉県の川口市立本町小学校、滑川町立宮前小学校、久喜市立江面小学校、神奈川県の神奈川県立横浜平沼高等学校、横浜市立戸塚高等学校、清泉女学院中学高等学校、清泉小学校、横浜市立大綱小学校、川崎市立旭町小学校、岐阜県の岐阜県立武義高等学校、山梨県の中央市立三村小学校、郷里三重県の三重県立四日市高等学校、四日市市立楠中学校[11]、鈴鹿市立石薬師小学校、伊勢市立二見中学校、滋賀県の近江八幡市立八幡小学校、奈良県の奈良県立奈良高等学校、吉野町立吉野中学校、静岡県の磐田市立福田中学校、磐田市立福田小学校、熱海市立熱海中学校、山口県の下関商業高等学校などの校歌は彼の作詞による。また千葉工業大学の校歌は彼が選歌した。

逸話

家族

- 妻:雪子は大蔵官僚藤島正健の長女。三男五女に恵まれた。

- 長男:逸人は祖父正健の養子に入り、有坂成章の五女・季子と結婚した。

- 長女:綱子は機械工学者・朝永研一郎(ノーベル物理学賞受賞者・朝永振一郎の従兄弟)に嫁いだ。

- 三女:三枝子は久松潜一に嫁いだ。

- 二男:文綱は三菱銀行に勤め、丘浅次郎の長女・ひさと結婚した。

- 三男:治綱も歌人だったが、父に先立ち1958年(昭和33年)に死去した。孫の幸綱も歌人で、信綱と同じく芸術院会員。

著作

著書

- 歌のしをり (博文館 1892年4月)

- 支那征伐の歌 (博文館 1894年8月)

- 征清歌集 (博文館 1894年10月)

- 百人一首講義 (博文館 1894年1月)

- 竹柏園集 第1・2編 (博文館 1901年 - 1902年)

- おもひ草 (博文館 1903年11月)

- 国歌評釈 (人文社 1903年11月)

- 歌学論叢 (博文館 1908年)

- 日本歌学史 (博文館 1910年)

- 金鈴遺響 (西東書房 1911年)

- 新月 (博文館 1912年)

- 戸田茂睡論 (竹柏会 1913年)

- 和歌史の研究 (大日本学術協会 1915年)

- 文と筆 (広文堂書店 1915年)

- 竹柏集 歌話文話 (日東堂 1916年)

- 賀茂真淵と本居宣長 (広文堂書店 1917年)

- 常盤木 (竹柏会 1922年)

- 近世和歌史 (博文館 1923年)

- 旅と歌と (実業之日本社 1926年)

- 鶯 歌集 (新撰書院・心の華叢書 1931年)

- 短歌入門 (改造社 1931年)

- 信綱文集 (改造文庫 1932年)

- 萬葉集概説 (明治書院 1932年)

- 麗人九条武子 (弘文社 1934年)

- 明治文学の片影 (中央公論社 1934年)

- 建春門院中納言日記新解 (明治書院 1934年)

- 国文学の文献学的研究 (岩波書店 1935年)

- 筆のまにまに (佐佐木雪子共著 人文書院 1935年)

- 萬葉読本 (日本評論社 1935年)

- 椎の木 歌集 (新陽社 1936年)

- 天地人 自選歌集 (改造社 1936年)

- 歌がたり (人文書院 1937年)

- 萬葉漫筆 (改造文庫 1937年)

- 萬葉集百話 (明治書院 1937年)

- 瀬の音 歌集 (人文書院 1940年)

- 行旅百首 (草木屋出版部 1941年)

- 萬葉清話 (靖文社 1942年)

- 萬葉集の研究 仙覺及び仙覺以前の萬葉集の研究 (岩波書店 1942年)

- 盲人歌集 (墨水書房 1943年)

- 萬葉五十年 (八雲書店 1944年)

- 歌謡の研究 (丸岡出版社 1944年)

- 黎明 (八雲書店 1945年)

- 上代歌謡の研究 (人文書院 1946年)

- わが文わが歌 (六興出版部 1947年)

- 雲 佐佐木信綱随筆集 (京都印書館 1948年)

- 佐佐木信綱全集 全10巻 (六興出版部 1948年 - 1953年)

- 評釋萬葉集(第1-7巻)

- 佐佐木信綱文集(第8巻)

- 佐佐木信綱歌集(第9巻)

- 日本歌学史(第10巻)

- 萬葉集を読もうとする人に (人文書院 1948年)

- 山と水と 歌集 (長谷川書房 1952年)

- ある老歌人の思ひ出 自伝と交友の面影 (朝日新聞社 1953年)

- 鎌倉三種 (戯曲 竹柏会 1957年)

- 作歌八十二年(毎日新聞社 1959年)

- 新版『佐佐木信綱 作歌八十二年』 日本図書センター〈人間の記録〉1999年

- 明治大正昭和の人々 (新樹社 1961年)[14]

- 短歌入門 (集文館、改訂新版1977、1989年)

- 佐佐木信綱全歌集(佐佐木幸綱編、ながらみ書房、2004年)

校訂・編纂

作詞

佐佐木信綱記念館

隣接する信綱の生家等を併せて佐佐木信綱記念館と称する

三重県鈴鹿市石薬師町には佐佐木信綱記念館がある[15]。記念館の施設内にある信綱資料館の展示室は、2019年に雨漏りが発生して閉鎖されていたが、2022年1月28日に展示を再開した[15]。

- 佐佐木信綱記念館

- 佐佐木信綱資料館

- 佐佐木信綱生家

- 石薬師文庫

脚注

注釈

出典

- ^ 昭和38年12月9日付け官報本紙第11096号5・6ページ叙任及び辞令欄

- ^ 竹柏会 短歌雑誌心の花

- ^ 『官報』第2275号、昭和9年8月1日。

- ^ 長岡半太郎、幸田露伴ら九人受賞『東京日日新聞』(昭和12年4月17日)『昭和ニュース事典第7巻 昭和14年-昭和16年』本編p654 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年

- ^ 上代文学会の活動について

- ^ 服部敏良『事典有名人の死亡診断 近代編』付録「近代有名人の死因一覧」(吉川弘文館、2010年)13頁

- ^ 凌寒荘 - 熱海市観光協会

- ^ 佐佐木信綱 熱海の旧居「凌寒荘」運営困難に 活動担う団体 高齢化が深刻 - 東京新聞 2020年3月10日付

- ^ a b c 鈴木徳男、鈴木徳男・嘉戸一将(編)「近代詩歌の出発」『明治国家の精神史的研究:<明治の精神>をめぐって』 以文社 2008年、ISBN 9784753102655 pp.248-257.

- ^ 佐佐木信綱「一つの古典籍の発見をめぐりて」『書物展望 12』5(通巻131)、書物展望社、1942年5月、8 - 13頁。

- ^ 楠町史編纂委員会 編『楠町史』楠町教育委員会、1978年5月(484頁より)

- ^ 小駒勝美「第二章」『漢字は日本語である』新潮新書、2008年、40頁。ISBN 978-4-10-610253-0。 OCLC 228498224。「「々」は日本独自のもので、中国にはない。歌人であり国文学者だった佐佐木信綱…「佐佐木」に改姓した、という逸話がある。」

- ^ 文化財課. “佐佐木信綱の紹介”. 鈴鹿市ホームページ. 佐佐木信綱記念館. 鈴鹿市. 2022年8月23日閲覧。 “信綱は、なぜ「佐佐木」か? 信綱は明治36年(32歳)、中国へ遊学をしました。その時に上海で名刺を作りましたが、出来上がってきた名刺は、紅唐紙(縦約24cm×横約12cm)に「佐佐木信綱」と印刷されていました。この名刺を見て信綱は「見た目がよい」と大変気に入り、以後の著作物などに好んで「佐佐木信綱」と使うようになりました。”

- ^ 『伊藤左千夫 佐佐木信綱』 新学社〈近代浪漫派文庫 17〉2005年に、抜粋収録。他は「思草」「山と水と」。

- ^ a b “設備刷新、信綱資料館が再開 19年の雨漏り閉鎖以来”. 中日新聞. 2022年1月29日閲覧。

参考文献

伝記・歌論

- 佐佐木幸綱 『佐佐木信綱』(桜楓社(おうふう)〈短歌シリーズ人と作品2〉、1982年) ISBN 4273005034

- 衣斐賢譲 『佐佐木信綱の世界:「信綱かるた」歌のふるさと』(中日本社、2008年) ISBN 9784806205807

- 佐佐木頼綱 『佐佐木信綱:「愛づる心」に歌の本質を求めた大歌人』(コレクション日本歌人選069:笠間書院、2019年) ISBN 9784305709097

- 鈴木健一 『佐佐木信綱:本文の構築』(近代「国文学」の肖像 第3巻:岩波書店、2021年) ISBN 9784000269780

- 三枝昂之 『佐佐木信綱と短歌の百年』(角川書店、2023年) ISBN 9784048845410

関連文献

- 城崎陽子『万葉集を訓んだ人々:「万葉文化学」のこころみ』新典社〈新典社新書49〉2010年5月。 ISBN 9784787961495

- 小川靖彦『万葉集と日本人:読み継がれる千二百年の歴史』KADOKAWA〈角川選書539〉2014年4月。 ISBN 9784047035393

- 上野誠・鉄野昌弘・村田右富実編 『万葉集の基礎知識』KADOKAWA〈角川選書650〉2021年4月。 ISBN 9784047037021

関連項目

外部リンク

- 佐佐木信綱:作家別作品リスト - 青空文庫

- 伊藤嘉夫『佐佐木信綱』 - コトバンク

- 佐佐木信綱記念館

- 石川武美記念図書館

- 佐佐木信綱 | 近代日本人の肖像(国立国会図書館)

- 著者=“佐佐木信綱”で検索(近代デジタルライブラリー)

佐佐木信綱と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 佐佐木信綱のページへのリンク