PDPC

【英】:PDPC (process decision program chart)

新QC七つ道具の1つ. システム特性が入出力や過去の履歴に依存する場合, あるいは相手の出方に応じて対応を変化させる必要がある場合, 現在の状況から最終結末に至る過程で生じ得る様々な状況や対策ならびにそれらの推移を, 問題解決の手順として有向グラフに描いたもの. システムの挙動を予測し, 適切な対策を模索し, その効果を事前に予測して, 最終的に望ましい結果に至るように計画するツール. 危機管理や集団意思決定に有効.

過程決定計画図

【英】:process decision program chart (PDPC)

概要

新QC七つ道具の1つ. システム特性が入出力や過去の履歴に依存する場合, あるいは相手の出方に応じて対応を変化させる必要がある場合, 現在の状況から最終結末に至る過程で生じ得る様々な状況や対策ならびにそれらの推移を, 問題解決の手順として有向グラフに描いたもの. システムの挙動を予測し, 適切な対策を模索し, その効果を事前に予測して, 最終的に望ましい結果に至るように計画するツール. 危機管理や集団意思決定に有効.

詳説

[PDPCとは何か]

過程決定計画図はPDPC (process decision program chart)と略称され, 問題解決のための手順を有向グラフの形に表わしたものである. システム特性が入力・出力によって変化する場合や過去の履歴に依存する場合, あるいは交渉相手や競争相手が居て相手の出方に応じて対応を変化させる必要がある場合などは, システムを意思決定者の意図通りに制御することが極めて困難である. このような場合でも, 意思決定者は何らかの良い結果をもたらすように, 事前に計画を立て, 要所々々で的確な判断を行う必要性に迫られる. PDPCは, 現在の状況から最終結末に至る過程で生じ得る様々な状況や対策, ならびにそれらの推移を視覚化し, 人間を含む複雑なシステムの挙動を予測し, 最適運用を計画したり, 不測の事態に備えようとするものである.

PDPCは日本で産まれたORツールである. 1970年代後半, 全国の大学で学生紛争が吹き荒れ, 中でも東京大学の学生紛争は全国の象徴として激烈を極めた. 当時, の近藤次郎教授は, 一方の当事者として大学が学生側と交渉する際の道具としてPDPCを発案した.

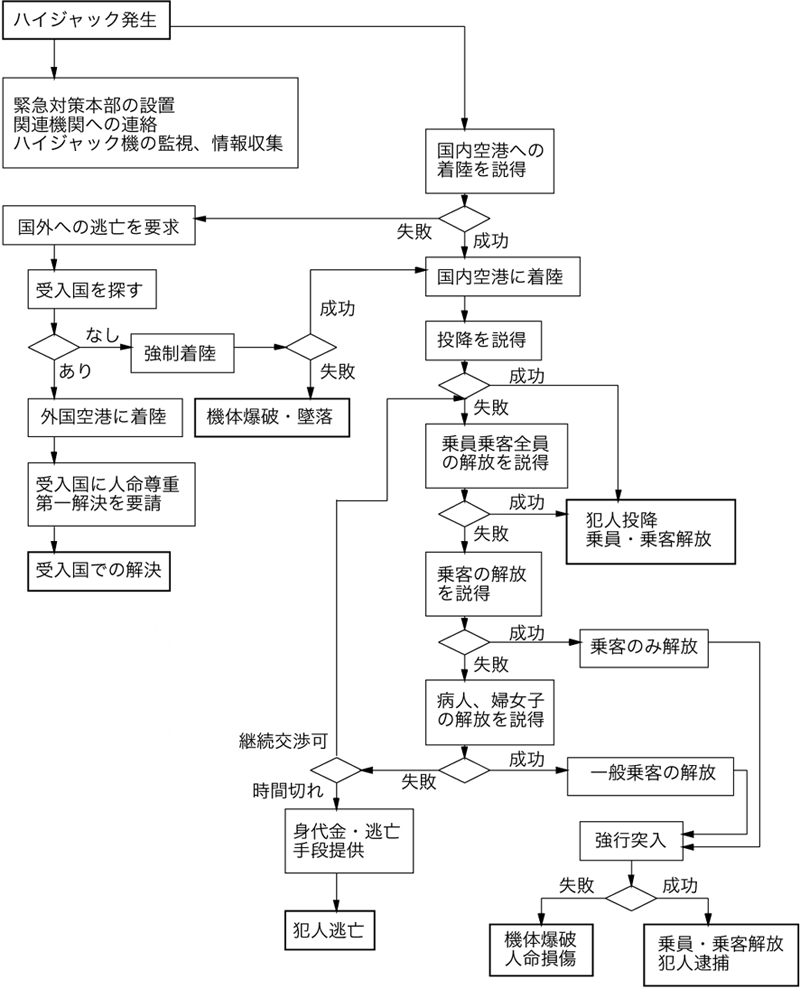

具体例として, 国内線旅客機がハイジャックされた場合の危機管理を考えてみよう. 犯人は乗員乗客を人質に取り, 航空会社に対して人質の身代金10億円を国外の指定口座へ振り込むことと, このまま国外へ飛行することを要求している.

このハイジャック事件を解決する上で様々な目標が考えられが, 主な目標が

の優先順であることに異論はなかろう. すなわち, 当面の緊急事態に対して最良の結末が「犯人の投降」と「乗員乗客の無事解放」であることは衆目の一致するところとなる. したがって, これを目標に, なるべくこの目標から外れないように, 様々な手を打ち, 事態の解決が図れれば良い.

ハイジャック発生の連絡を受けた時点からこの最良の結末に至る過程で生じ得る様々な状況とそれらに対して想定し得る種々の対策, さらには犯人が取り得るであろう行動を思い描き, それらを図面上にノード(点)として配置し, 状況の進行順序や時間の推移を表わすアーク(有向枝)で結び, 事態の全体構造を大まかに表わしたものが, 図1である. 人々の対応や偶然事象によって, 発生する状況が複数に枝分かれするところは, 分岐点で表示してある.

|

| 図1:ハイジャック事件のPDPC |

- 1. 想定される状況や対策が複雑に絡み合い, 途中の経過が極めて不確定である場合でも, それらを無視して, システムの最終結末, それも最も望ましい結末を予見することはそれほど難しくない. PDPCではこの性質を積極的に利用し, まず最良の結末(目標)を定める.

- 3. 次に, 現在の状況から最良の結末に至る過程を予測する. その間に生じ得る様々な状況や対策をノードで, またそれらを結ぶ推移をアークで表わす. アークは時間の経過や状況の進行順序を表わすが, その長さは必ずしも時間の長短を意味しない. 現在の状況から最良の結末に至る経路を太い線で表わす.

- 6. システムの変化が激しく, 複雑に枝分かれする場合は, あらゆる状況や対策のすべてを考慮することは不可能である. このような場合, すべての状況や対策を描く必要はない. 状況や対策を詳細に考慮する必要がある場合には, その時点で別に詳細図を描けばよい. 要は現在の状況から最良の結末までの大まかな流れが分かり, 悪い結末に至る方向が避けられればよいのである.

- 6. 複数の意思決定主体が関わる集団意思決定の場合, 個々の意思決定者の認識の違いを視覚化できる. これにより, 複数の意思決定者間でコミュニケーションが図られ, 互いに知恵を出し合うことで, より良い決定に繋がる可能性が高い.

[1] 近藤次郎, 『オペレーションズ・リサーチ』, 日科技連出版社, 1981.

[3] 森雅夫他, 『オペレーションズリサーチⅡ』, 朝倉書店, 1989.

過程決定計画図

(process decision program chart から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/29 10:11 UTC 版)

ナビゲーションに移動 検索に移動|

この項目「過程決定計画図」は途中まで翻訳されたものです。(原文:英語版 "Process decision program chart" 2020年3月17日 (火) 05:48)

翻訳作業に協力して下さる方を求めています。ノートページや履歴、翻訳のガイドラインも参照してください。要約欄への翻訳情報の記入をお忘れなく。(2020年3月) |

過程決定計画図(英:Process Decision Program Chart)は、品質管理における新QC七つ道具の一つで、主としてコンティンジェンシープランの策定に役立つツールである。日本人の近藤次郎が開発した手法で世界に広まった。

- process decision program chartのページへのリンク