グラウンド・ゴルフ

歴史と沿革

グラウンド・ゴルフは昭和57(1982)年、文部省(現:文部科学省)の生涯スポーツ推進事業の一環として、鳥取県泊村(現:湯梨浜町)で考案されました。身近にある広場や公園、学校のグラウンドなどで楽しめるスポーツ、という名前の由来のように手軽に楽しめ、地域の人々による手作りのスポーツとして誕生しました。ルールが簡単で、だれでもすぐに取り組むことができ、国内だけでなく、北東アジアを中心に、海外にも普及しています。

グラウンド・ゴルフは昭和57(1982)年、文部省(現:文部科学省)の生涯スポーツ推進事業の一環として、鳥取県泊村(現:湯梨浜町)で考案されました。身近にある広場や公園、学校のグラウンドなどで楽しめるスポーツ、という名前の由来のように手軽に楽しめ、地域の人々による手作りのスポーツとして誕生しました。ルールが簡単で、だれでもすぐに取り組むことができ、国内だけでなく、北東アジアを中心に、海外にも普及しています。

「社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会」が設立されて四半世紀が経ち、会員数は約19万人(2008年3月末)にのぼり、また愛好者数は150万人といわれています。毎年1回開催される全国交歓大会には、全国から約2,000人の会員が集まり、日頃の練習の成果を発揮するとともに、全国に友人の輪を広げています。

競技方法

グラウンド・ゴルフは、クラブでボールを打ち、ボールがホールポストに入るまでの打数の少なさを競うゲームで、スタートマットとホールポストを置くだけでどんな場所でもすぐにコースになります。複雑なルールはないので初めての人でも楽しくプレーすることができます。グラウンド・ゴルフではホールインすることを「トマリ」といい、1打目でトマリ(ホールインワン)になったときは、合計打数から1回につき3打マイナスすることが特徴のひとつです。

グラウンド・ゴルフは、クラブでボールを打ち、ボールがホールポストに入るまでの打数の少なさを競うゲームで、スタートマットとホールポストを置くだけでどんな場所でもすぐにコースになります。複雑なルールはないので初めての人でも楽しくプレーすることができます。グラウンド・ゴルフではホールインすることを「トマリ」といい、1打目でトマリ(ホールインワン)になったときは、合計打数から1回につき3打マイナスすることが特徴のひとつです。

グラウンド・ゴルフは審判員を必要とせず、自分の責任でプレーし、自分自身が審判し、判定が困難な場合は、同伴プレーヤーに同意を求めます。

グラウンド・ゴルフの技術は他のスポーツと同じように、トレーニングによって向上し、競技性も高くなりますが、ゲームを楽しむためには必ずしも高度な技術を必要としません。子どもから高齢者まですべての人が、楽しくプレーすることができるファミリースポーツとしての条件をすべて備えたスポーツです。

ルール

グラウンド・ゴルフはルールの第一章にエチケットを掲げて、「エチケットとマナー」を特に大切にするスポーツです。ゲームに関するルールは簡単です。しかし、グラウンド・ゴルフは自分のプレーを自分自身で審判するスポーツでもありますので、「ルールを正しく理解し、ルールに対してすべてのプレーヤーに平等であるように」の精神でプレーを楽しむことが大切です。

グラウンド・ゴルフはルールの第一章にエチケットを掲げて、「エチケットとマナー」を特に大切にするスポーツです。ゲームに関するルールは簡単です。しかし、グラウンド・ゴルフは自分のプレーを自分自身で審判するスポーツでもありますので、「ルールを正しく理解し、ルールに対してすべてのプレーヤーに平等であるように」の精神でプレーを楽しむことが大切です。

道具・コート

グラウンド・ゴルフ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/19 15:41 UTC 版)

| グラウンド・ゴルフ | |

|---|---|

プレイ風景。スタンスを取っている状態 | |

| 統括団体 | 公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会 |

| 起源 |

1982年 日本鳥取県東伯郡泊村(現在の湯梨浜町) 日本鳥取県東伯郡泊村(現在の湯梨浜町) |

| 特徴 | |

| 身体接触 | 無 |

| 選手数 | 個人競技 |

| カテゴリ | 屋外競技 |

グラウンドゴルフ(Ground Golf)は、日本で高齢者向けに考案されたスポーツで、ニュースポーツの一種。

一般的なカタカナ語と同様に、グランドゴルフ、グラウンドゴルフなどと表記ゆれがあるが、本項では公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会が定める通り「グラウンド・ゴルフ」と記述する。

概要

ゴルフと同様に、打数を競うスポーツである。必要とするプレイ時間は、標準的なコースで8ホール30分強、グラウンドゴルフ交流大会では、35チーム200人で8ホール回るのに、2時間30分と記録されている[1]。

後述の「スタートマット」と「ホールポスト」で一般のグラウンドや広場などある程度整地された場所にコースを設置できる。器具は置くだけなので、競技後に撤去すれば完全に原状復帰が可能である。そのため、専用のコースが必要なゴルフよりも手軽に競技出来る利点がある。グラウンドゴルフ用に恒久設置されたコースもある。コースデザインも容易に変更できるため、競技レベルの変更やコースの慣れなどの対応も可能である。ゴルフでは会員権やコース利用料、必要な用具も多く費用が掛かるが、グラウンド・ゴルフはクラブ一本とボールだけで競技出来る。また、ロストボールも非常に少なくボール代も低く抑えられる。

歴史

1982年、鳥取県東伯郡泊村(現・湯梨浜町)教育委員会が生涯スポーツ活動推進事業の位置づけで考案したとされる。泊村では、当時の総人口3600人に対して、792人(22%)が60歳を超える実情に合わせ高齢者向けのスポーツおよびプログラム開発という難題を抱えていたが鳥取県内外の14名で構成された「泊村生涯スポーツ活動推進専門委員会」の設立により前進することになる[2][3]。

同年7月に、第1回専門委員会を開催。たまたま大学生がグラウンドに描いた白線の輪を狙って、ゴルフクラブでボールを打っている様子をヒントに開発に着手することとなる。 同年10月には、方針、用具、ルールなどがほぼ完成し普及に向けて取り掛かることとなる。

1983年、マスメディアでの全国報道を受けて、教育委員会、老人クラブ、企業などからの問い合わせが増える。 1984年7月27日、南部忠平を筆頭に、16名からなる日本グラウンド・ゴルフ協会が岸記念体育館会議室において、設立される[3]。

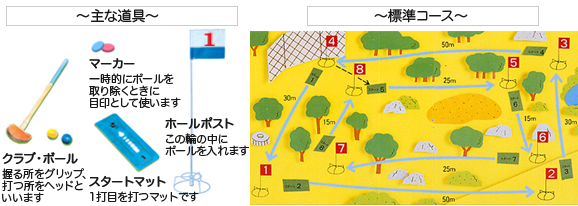

用具およびコース

ゴルフの名を有しているように、必要とするものもゴルフと似ている。専用のクラブを使用し、専用のボールを打つ。

第1打を打つ場所にはゴルフのティーの役目に相当するゴム製のスタートマットを敷く。そして、ゴルフではカップと呼ばれる穴にボールを入れるのに対して、グラウンドゴルフではホールポストと呼ばれるカゴのようなポストにボールを入れる。なおボールがホールポストに入ること(ゴルフの「カップイン」に相当)は公式用語で「トマリ」という。これは発祥地の泊村を記念したものである。ボールを一時的に取り除くためのマークを各自持っておく。

コースは延長50m、30m、25m、15mのホールが各2ホール、合計8ホールで構成する[4]。

-

スタートマット。手前は、対比用の52mmフロントキャップ(カメラのレンズキャップ)

-

ボールと対比用の52mmフロントキャップ

-

4番ホールポストとボール。

-

クラブとボール。

ルール

以下、括弧内の条数は日本グラウンド・ゴルフ協会の『グラウンド・ゴルフのルール』([1])による。

スタートマットから打ち始め、ホールポスト内に静止した状態(トマリ)までの打数を数える(1条)。8ホールの合計打数をそのラウンドの打数とする。ただし、1打目トマリ(ホールインワン)があった場合、合計打数から1回につき3打差し引く(14条)。これはゴルフと異なる点である。

打つ時はクラブのヘッドで打つ。ボールを押し出したりかき寄せたりするのは反則で1打付加する。空振りは打数に数えない(9条)。紛失ボールやアウトボール(ゴルフでいうアウト・オブ・バウンズ)は1打付加し、プレー可能な場所にボールを置く(10条)。

もし他のプレーヤーのボールに当たった場合は、そのまま続行するが、当てられたプレーヤーのボールは元の位置に戻す(12条)。プレーヤーは、プレーの妨げになるボールを一時的に取り除くことを要求でき、ボールの持ち主はホールポストに対してボールの後方にマークを置いてボールを取り除く(11条)。

関連項目

脚注

- ^ 杉山重利(他) 編著, グラウンド・ゴルフのすすめ, ベースボール・マガジン社, 1984.8, p.9

- ^ 社団法人グラウンド・ゴルフ協会のホームページ, グラウンド・ゴルフの誕生「誰が考案したのか」

- ^ a b 杉山重利、朝井正教 著, もっと知りたいグラウンド・ゴルフ(改訂版), ベースボール・マガジン社, 1998.10

- ^ グラウンド・ゴルフのルール第16条。

- ^ 潮風の丘とまり

外部リンク

グラウンドゴルフ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/06 09:10 UTC 版)

「松阪農業公園ベルファーム」の記事における「グラウンドゴルフ」の解説

8ホールを用意。料金は1時間で大人300円、中学生以下200円(用具貸出代込)。

※この「グラウンドゴルフ」の解説は、「松阪農業公園ベルファーム」の解説の一部です。

「グラウンドゴルフ」を含む「松阪農業公園ベルファーム」の記事については、「松阪農業公園ベルファーム」の概要を参照ください。

固有名詞の分類

- グラウンドゴルフのページへのリンク