塩沢堰

|

疏水の概要 | |||||||||

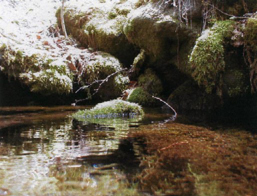

| ■疏水の所在 長野県北佐久郡立科町を中心とする周辺地域(約570ha) ■所在地域の概要 立科町は長野県の東部、北佐久郡の最西端に位置し、南は茅野市、西は長和町・上田市、東は佐久市、北に東御市の4市1町と隣接をしています。南北は26km、東西0.05〜7㎞と南北に細長い地形で総面積は66.82k㎡です。居住地は標高600 〜750m の田園地域と蓼科山、白樺湖・女神湖を中心とする白樺高原の観光地域に大別され、人口8,421人、世帯数2,750世帯(H17- 8- 1現在) の農業と観光の町です。 首都圏への交通は、上信越自動車道佐久ICを通じ180kmで、鉄道の最寄り駅はJR 佐久平駅になり約17kmの距離にあります。佐久平駅からは長野新幹線により東京駅まで約70分で行くことができます。 ■疏水の概要・特徴 塩沢堰(本堰・和見堰)は、古く江戸時代初期に初代六川長三郎勝家が蓼科山の裾野に本堰の源泉である弁天神湧水と新堰(和見堰)の源泉である水出湧水を探し当て、寛永18年(1641年)から6年の歳月を費やして正保3年(1646年)に堰延長約55kmの塩沢堰が完成しました。これにより、未開の台地が美田へと変わりながら次々に集落が形成されました。 その後、塩沢堰は用水量確保と近代農業に対応するため、堰を統合し幹線水路の建設やかん水施設の整備により、良質米栽培・りんご栽培の規模拡大が可能となり里の農業地域は大きく発展しました。 また、水道水源や親水公園などの地域用水としても広く活用されているだけでなく、土型や石組みを多く残す塩沢堰の水辺空間や、この疏水によって貯えられた女神湖には美しい自然を求めて年間200万人の観光客が訪れる観光地へと発展し、地域繁栄の礎となっ ています。 |

||||||||||

塩沢堰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 10:19 UTC 版)

塩沢堰(しおざわせぎ)は、立科町を流れる農業用水路である。宇山堰・八重原堰とともに蓼科三堰のひとつに数えられ、疏水百選にも選定されている。 元々の塩沢堰は江戸時代に六川長三郎が開削したもので、正保元年に着工し、正保3年に完成した。水源は山中にある弁天神源泉(標高1,680メートル)や水出源泉(標高1,660メートル)など。それまで50石余りであった当地の石高は、塩沢堰の完成により飛躍的に増大し、寛文12年には662石を数えるまでになった。六川長三郎の名は強大な権力とともに代々継承され、用水路の維持管理や配水量の調整といった任を務めてきた。 塩沢堰の余水を貯え、水不足に備えることを目的とした女神湖の建設工事は、芦田村・横鳥村・三都和村・本牧村・北御牧村・塩川村の6村(現在の立科町・佐久市・東御市・上田市)による農業水利改良事業として、1942年4月に開始。工事には蓼科農学校(現・長野県蓼科高等学校)の生徒も動員された。1946年からはGHQの監督のもと工事が行われたが、資材や食糧の不足により、1949年をもって中断された。 1961年、県営御牧原農業水利改良事業が着工となり、各水源からの水を荒井戸頭首工から配水する現在の方式へと改良する工事が開始された。既存の用水路の活用に加え、新たにトンネルを掘るなどして幹線水路の整備を推進。中断されていた女神湖の建設工事も再開され、地質条件の悪さから工事に遅れが生じたものの、1966年に完成した。県営御牧原農業水利改良事業の全事業は1976年に完成。総工費は13億3800万円であった。 2018年(平成30年)1月16日、立科2号幹線用水路を利用した陣内森林公園小水力発電所が運転を開始した。陣内森林公園にて最大0.47立方メートル毎秒の水を取り入れ、49.29メートルの有効落差を得て、最大181キロワット、年間約1,000メガワット時の電力量を発生し、全量を中部電力に売電する。計画・施工・保守は日本小水力発電株式会社、発電事業者は日本発電株式会社である。発電用水車はチェコのシンク社製横軸2セルクロスフロー水車、発電機には三相誘電発電機が採用されている。 現在の荒井戸頭首工(2010年撮影) 改修前の荒井戸頭首工(2009年撮影) 陣内森林公園小水力発電所 ウィキメディア・コモンズには、荒井戸頭首工に関するカテゴリがあります。 ウィキメディア・コモンズには、陣内森林公園小水力発電所に関するカテゴリがあります。

※この「塩沢堰」の解説は、「女神湖」の解説の一部です。

「塩沢堰」を含む「女神湖」の記事については、「女神湖」の概要を参照ください。

固有名詞の分類

- 塩沢堰のページへのリンク