マナ【mana】

読み方:まな

原始宗教に広くみられる、超自然的で畏敬(いけい)の対象となる非人格的な力。生物・無生物を問わず転移・伝染して力を発揮するとされる。メラネシア起源の語で、1891年に英国の人類学者R=H=コドリントンが創唱。

マナ【manna】

まな【×勿/×莫】

読み方:まな

[副]漢文訓読で「…することまな」の形で、…するな、…してはならぬ、の意を表す。和文では単独で「いけない」と制止する意を表す。

まな【▽愛/▽真】

ま‐な【真名/真▽字】

ま‐な【真▽魚】

マナ 【mana】

マナ 【manna】

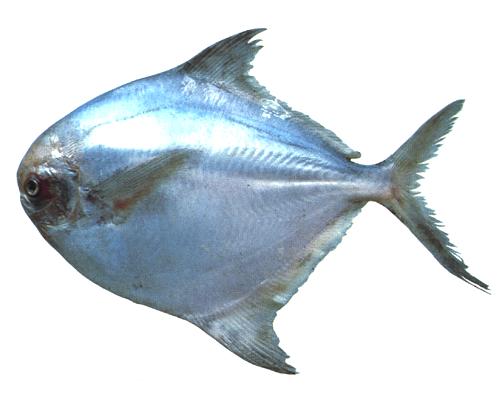

コウライマナガツオ

真菜

真菜

マナ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/22 23:58 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2009年11月)

|

| 宗教人類学 |

|---|

|

| |

マナ(mana)は、太平洋の島嶼で見られる原始的な宗教において、神秘的な力の源とされる概念である。人や物などに付着して特別な力を与えるとされるが、それ自体は実体性を持たない[1]。元々は、メラネシア語で「力」という意味であり[1]、漢字表記だと「瑪那」となる。

概要

マナは太平洋諸島地域で広く信仰されていた神聖な力の概念で、実体や人格性を持たないが物や人に憑いたり転移して、その所有者に超常的な影響を与えるとされる。例えば、マナが槍や漁網に憑けば所有者に戦勝や大漁をもたらし、病気・疲労などで衰弱した人に注入すれば回復治癒をもたらし、気象急変にもマナが関わっていると考えられていた。

マナの概念を西洋社会に初めて紹介したのは、イギリス帝国の宣教師で人類学者のロバート・ヘンリー・コドリントン(1830-1922)が著した『メラネシア人』によってである[2]。ノーフォーク諸島を中心とする東メラネシアに宣教師として着任した彼は、島の原住民が際立って早く進むカヌーを説明するとき「あのカヌーにはマナが宿っている」という言い方をすることから、マナという非人格的な力の観念が存在することを指摘した。

コドリントンは著書『メラネシア人』で、マナについて以下の説明・定義づけをしている。

19世紀末は宗教起源に関する議論が西洋で盛んな時期でもあり、これが学会で発表されると、マナは原始宗教の本質を示すものだとして、従来のアニミズムやトーテミズムの起源説と並んで注目された。

例えば、原始宗教における呪術儀式に着目したマルセル・モースは、著作『呪術論』の中で以下のように述べている。

- 「マナは単に一つの力、存在であるのみならず、一つの作用、資質および状態である。換言すれば、この語は、名詞であると同時に形容詞、動詞でもある」

- 「我々が妖術使いの力、ある事物の呪術的資質、呪術的事物、呪術的存在、呪術を持つ、まじないをかけられる、呪術的に作用する、といったような言葉で持って示している雑多な観念を包摂している」

つまりマナは資質であり、実体であり、力である。

クロード・レヴィ=ストロースによれば、「通常の能力・状態に宿る神秘的な付加要素」と規定されている[要出典]。

こうした原始宗教に関する論説は、やがて妖術・魔術研究(学問としての)者の目にも留まることになり、後年になってオカルト分野における魔法や超能力、霊力といった尋常ならざる特殊な力に関しても、マナの概念を流用して説明する者が現れるようになった。

有名なイースター島のモアイの建造理由について、様々な説があるが、有力な説の一つは、マナを崇拝するものであったとするものである[4]。

マナが登場する作品

創作にマナの概念を用いたのは、1969年に刊行されたラリイ・ニーヴンの小説『魔法の国が消えていく』の短編「終末は遠くない」(Not Long Before the End)が最初とされている[5]。作中の設定ではマナは魔法の力の源とされている。

マナの憑いたり転移する特徴は「数値化が可能である」[6]ため、ファンタジー作品やSF作品、ロールプレイングゲーム等でよく用いられる。例を挙げると、聖剣伝説シリーズではストーリーの根幹にマナが据え置かれ、世界の全てを司る力として作中の様々な場面で言及される。

原典訳書

-

-

コドリントン『メラネシア人――その人類学的・民俗学的研究』抄版、マレット『宗教への閾』

他にロバートソン・スミス、ジェームズ・フレイザーの「ブリタニカ百科事典」項目など

-

コドリントン『メラネシア人――その人類学的・民俗学的研究』抄版、マレット『宗教への閾』

脚注

注釈

- ^ 一般的に使用される力のpowerと違って、「force」に関しては「強引に従わせる」というニュアンスがあり、この文脈では強制力・支配力・影響力といった概念の「力」を指す(ほかに、軍隊や暴力も英訳するとforce)。

出典

- ^ a b ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典『マナ』 - コトバンク。2018年8月16日閲覧。

- ^ ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典『コドリントン』 - コトバンク。2018年8月16日閲覧。

- ^ a b R.H.Codrington"The Melanesians: Studies in their Anthropology and Folk-Lore",Oxford: Clarendon Press,1891年, pp.118-120。インターネットアーカイブより、2018年8月16日閲覧。

- ^ David Bressan (2019年3月2日). “イースター島のモアイ像は「水の守り神」だった可能性”. Forbes 2019年10月12日閲覧。

{{cite news}}: CS1メンテナンス: 先頭の0を省略したymd形式の日付 (カテゴリ) - ^ サイドランチ 『ゲームシナリオのためのファンタジー解剖図鑑』 誠文堂新光社、2016年7月5日、65-66頁。

- ^ 山北篤監修 『魔法事典』 新紀元社

マナ(Mana)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 10:13 UTC 版)

「マジック:ザ・ギャザリング」の記事における「マナ(Mana)」の解説

※この「マナ(Mana)」の解説は、「マジック:ザ・ギャザリング」の解説の一部です。

「マナ(Mana)」を含む「マジック:ザ・ギャザリング」の記事については、「マジック:ザ・ギャザリング」の概要を参照ください。

「マナ」の例文・使い方・用例・文例

- 洗練されたマナー

- 彼女はテーブルマナー,着物そして日本の芸術についてとてもよく知っている

- 食事の作法,テーブルマナー

- テーブルマナーに気をつけなさい

- 一人一人がルールやマナーをしっかり守る

- 館内では携帯電話をマナーモードにしなければいけない。

- もちろんです。もし列に並ばなかったら、マナーの悪い人だと思われます。

- マナティーは大型の海洋ほ乳類で、「海の牛」とも呼ばれる。

- マナティーはしばしば人魚に見間違えられた。

- マナティーの群れに遭遇した。

- 電車内でのマナーを向上させるべく、ソーシャルマーケティングを実践する。

- 彼らを縛りつけているマナー

- 携帯電話をマナーモードに設定してください。

- マナーを習いに行く

- ルールは意識していたけどマナーは守っていなかった。

- ルールは守っているつもりだったけどマナーは守れていなかった。

- マナーを守れ。

- 学校行事では、ルールやマナーを守って写真撮影やビデオ撮影を行ってください。

- 弔問するときのマナー

固有名詞の分類

- >> 「マナ」を含む用語の索引

- マナのページへのリンク